VERS UN MANAGEMENT RESPONSABLE

OBJECTIFS ET DÉLIVRABLES DU TRAVAIL

Les objectifs de ce projet sont les suivants : – Comprendre la place qu’occupe le DD dans le monde de l’entreprise en 2018 (voir points 2.6., 2.9., 2.10.). – Comprendre pourquoi les entreprises doivent être attractives dans ce domaine (voir points 2.7.). – Connaître ce qui rend une entreprise attractive du point de vue du DD pour ses clients et collaborateurs (voir points 2.7.1., 2.7.2., et 5). – Obtenir un modèle sous forme de questionnaire qui pourra être fourni aux entreprises et destiné à évaluer l’attractivité de l’entreprise au niveau du DD du point de vue de ses clients et collaborateurs (voir points 11.5. et 11.6.). – Connaître la structure des questionnaires déjà existants et ce qu’ils évaluent (voir point 2.14.). – Obtenir des pistes d’améliorations pour les modèles créés (voir point 12.3.). 1.2. Délivrables Les délivrables de ce projet sont les suivants : – Les résultats de l’enquête qualitative (voir point 4.4.) – Un modèle sous forme de questionnaire qui permettra aux entreprises d’évaluer leur attractivité au niveau du DD du point de vue de leurs clients et collaborateurs (voir points 11.5. et 11.6.) – Un schéma destiné aux entreprises et détaillant de manière brève et directe comment être attractive pour leurs clients et collaborateurs sur les thèmes du DD (voir point 10). Jennifer Reichenbach 5 2. ÉTUDE DOCUMENTAIRE 2.1. Concept de DD Après un constat social, économique et environnemental inquiétant au niveau mondial, l’être humain constate qu’il doit changer son comportement. Le DD est un concept lié à cette prise de conscience. En effet, les inégalités entre continents sont démesurées avec « le 20 pour cent de la population mondiale qui consomme le 80 pour cent des ressources naturelles » (Nations Unies, 2012). 925 millions de personnes souffrent aujourd’hui de famine (Nations Unies, 2018) sans parler des 783 millions qui ne peuvent accéder à de l’eau potable (Nations Unies, 2018). La pression que les êtres humains exercent sur les ressources est énorme mais la population va vraisemblablement doubler d’ici à 2050 (Nations Unies, 2013). Selon l’indicateur d’empreinte écologique1 , l’humanité dépasse toujours plus la biocapacité de la planète (Gueorguievsky & Haake, 2010, p. 21). « 26 millions de personnes ont déjà dû se déplacer ou migrer à cause des changements climatiques » (Gueorguievsky & Haake, 2010, p. 26). Par conséquent, l’être humain doit modifier son comportement et son mode de fonctionnement s’il veut préserver les générations futures. En Suisse, la définition donnée par la Confédération au DD est la suivante : « Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Confédération Suisse, 2007). Régler ces problèmes représente un véritable défi qui nécessite l’implication des entreprises, des individus ainsi que des Etats (Gueorguievsky & Haake, 2010, p. 203). C’est dans cet esprit que l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a créé le pacte mondial de l’ONU. Ce pacte incite les entreprises à respecter et inclure dans leur RSE 10 principes qui permettront de faire respecter et protéger les droits de l’homme, les droits du travail ainsi que l’environnement (Plateforme d’information humanrights.ch, 2015). 1 L’empreinte écologique est un indicateur qui permet de savoir quelle surface de terre et d’eau est nécessaire pour subvenir aux besoins d’une population (Gueorguievsky & Haake, 2010, p. 21). Jennifer Reichenbach 6 Les 17 objectifs de l’ONU prennent aujourd’hui le relai pour tenter d’éradiquer les problèmes cités plus haut. Afin d’améliorer la situation et d’atteindre ces objectifs, il est fondamental de toujours suivre les progrès réalisés (Nations Unies, s.d.). Le DD se base sur trois piliers : le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique. Comme on peut le voir sur la figure ci-après, chacun des trois piliers est connecté et relié aux deux autres. Le but étant de développer équitablement chacun des piliers sans entraver les autres. Un monde dans lequel chacun a sa place, et où l’on peut réaliser du profit sans détruire l’environnement (RSE-pro, 2011).

Les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies (ODD)

Pour comprendre la place qu’occupe le DD dans le monde et comment l’entreprise peut participer à l’effort mondial, il est intéressant de comprendre ce qui est fait au niveau supranational. Les 17 objectifs du DD des nations unies font partie du nouveau programme de DD intitulé : « Transformer notre monde : le Programme de DD à l’horizon 2030 ». Ce programme ou agenda 2030 a été adopté par les 193 membres de l’Organisation des Nations Unies en 2015 à New York, lors du sommet sur le DD (Nations Unies, s.d.). Ces objectifs, à réaliser dans les 15 ans, ont chacun une cible spécifique. Ils ont pour but de protéger la planète et les individus et de faire en sorte que tout le monde travaille main dans la main pour les atteindre (Nations Unies, s.d.). Chaque pays a le devoir de s’y investir pour éradiquer les problèmes écologiques, sociaux et environnementaux dont souffre actuellement la planète. es 17 thématiques des Nations Unies sont énumérées plus tard dans cette étude. En effet, la Suisse a elle aussi un rôle à jouer et ces thématiques sont étroitement liées aux champs d’action de la confédération expliqués au point 2.5. Jennifer Reichenbach 8 2.3. Protocole de KYOTO Le protocole de Kyoto est un accord international signé en 1997, qui présentait un calendrier visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Entré en vigueur en 2005, son objectif était de diminuer les émissions de dioxyde de carbone. La réduction attendue était de 5.2% entre 1990 et 2012 (Gueorguievsky & Haake, 2010, p. 24). Le protocole a été entériné par 195 Etats ainsi que par l’Union européenne mais pas par les Etats-Unis, pays qui émet pourtant beaucoup de gaz à effet de serre. Les Etats ont atteint ensemble l’objectif prévu et un second engament est programmé pour la période 2013 à 2020. Cet engagement a été fixé en décembre 2012, à l’occasion du sommet de Doha (Connaissance des énergies, 2015). 2.4. Agenda 21 En juin 1992, lors de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, une alliance entre les Etats est créée, afin de protéger les individus et l’environnement (Nations Unies, 1992). Cette alliance est scellée par un plan d’action que l’on appelle Agenda 21. Ce plan d’action pour le XXIème siècle, vise à régler les problèmes les plus pressants de notre siècle et se divise en 40 chapitres (Nations Unies, 1999). Ces chapitres servent de feuille de route pour aider les Etats à mettre en place, à leur échelle, leur propre agenda 21. Ils offrent en effet des recommandations dans plusieurs thématiques du DD comme « la modification des modes de consommation », « la lutte contre la pauvreté », « la gestion des déchets » ou encore « le renforcement du rôle des travailleurs » (Nations Unies, 1999). En plus de ces chapitres, 27 principes sont soumis aux Etats afin d’implanter l’agenda 21 dans leur propre pays (Nations Unies, 1992). La Suisse s’est ralliée à l’Agenda 21, tout comme 181 autres Etats (Confédération Suisse, 2016). Jennifer Reichenbach 9 2.5. Les champs d’action de la confédération pour 2016 à 2019 Les modèles réalisés durant ce projet sont créés pour servir des entreprises suisses. Or, pour leur permettre de contribuer aux efforts du pays, il serait utile de voir ce que fait la confédération en termes de DD. Dans sa stratégie pour le DD 2016-2019, le conseil fédéral annonce son plan d’action afin de contribuer à l’agenda 2030 des Nations Unies. Pour définir les objectifs de ce plan d’action, un dialogue entre les parties prenantes a eu lieu de novembre 2014 à mai 2015. De ce dialogue sont ressortis les thèmes prioritaires sur lesquels le Conseil fédéral doit agir d’ici à 2030, et dont il devra présenter les progrès aux Nations Unies. Grâce à ce dialogue, le Conseil fédéral a pu mettre en place les neuf différents champs d’action sur lesquels se base sa stratégie. Une vision à long terme est présente dans chaque champ d’action dont voici un résumé pour chacun : (Conseil fédéral suisse, 2016) Champ d’action 1 : « Consommation et production » : le principe de pollueur-payeur est appliqué en Suisse et les entreprises assument leur responsabilité sociétale en préservant les ressources naturelles et en limitant leur impact sur l’environnement. La population consomme en Suisse de manière responsable en privilégiant les biens durables et en étant respectueuse de l’environnement (Conseil fédéral suisse, 2016). Ce champ d’action est lié à l’objectif N°12 des Nations Unies (Conseil fédéral suisse, 2016) : « Établir des modes de consommation et de production durables » (Nations Unies, s.d.). Champ d’action 2 : « Développement urbain, mobilité et infrastructures » : La Suisse tient à préserver la beauté de ses paysages, c’est pourquoi elle les utilise de façon modérée. Il en va de même pour les terres agricoles (Conseil fédéral suisse, 2016). Les systèmes de transport obéissent aux lois sur la protection de l’environnement. Les distances à parcourir par les citoyens sont limitées afin de réduire le trafic. Le développement urbain se fait de manière économique, en limitant son utilisation en ressources, de manière socialement acceptable et en tenant compte des dangers naturels (Conseil fédéral suisse, 2016). Ce champ d’action est lié aux objectifs N°9 et N°11 des Nations Unies (Conseil fédéral suisse, 2016) : Jennifer Reichenbach 10 Objectif N°9 : « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation » (Nations Unies, s.d.). Objectif N°11 : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » (Nations Unies, s.d.). Champs d’action 3 : « Énergie et climat » : Le pays produit de manière efficace des énergies renouvelables capables de couvrir ses besoins en énergie. « Le besoin en énergie primaire se stabilise à 2000 watts par personne » (Conseil fédéral suisse, 2016). Pour contribuer à l’objectif mondial de limitation du réchauffement climatique, la Suisse réduit ses émissions de gaz à effet de serre (Conseil fédéral suisse, 2016). Ce champ d’action est lié aux objectifs N°7 et N°13 des Nations Unies (Conseil fédéral suisse, 2016) : Objectif N°7 : « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable » (Nations Unies, s.d.). Objectif N°13 : « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions » (Nations Uniess, s.d.). Champ d’action 4 : « Ressources naturelles » : On utilise les ressources naturelles de façon respectueuse et on préserve les écosystèmes. « L’impact environnemental de la Suisse sur son territoire et à l’étranger est réduit à ce que la nature peut supporter » (Conseil fédéral suisse, 2016). Ce champ d’action est lié aux objectifs N°2, N°6, N°14 et N°15 des Nations Unies (Conseil fédéral suisse, 2016) : Objectif N°2 : « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » (Nations Unies, s.d.). Objectif N°6 : « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau » (Nations Unies, s.d.). Jennifer Reichenbach 11 Objectif N°14 : « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable » (Nations Unies, s.d.). Objectif N° 15 : « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité » (Nations Unies, s.d.). Champ d’action 5 : « Système économique et financier » : En travaillant de manière transparente, il permet une juste rémunération, des conditions de travail équitables et garantit l’emploi. La répartition des biens communs se fait en prenant en compte les générations futures. Les fraudes fiscales ainsi que les transactions financières illégales sont enrayées (Conseil fédéral suisse, 2016). Ce champ d’action est lié aux objectifs N°8, N°10, N°16 et N°17 des Nations Unies (Conseil fédéral suisse, 2016) : Objectif N°8 : « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous » (Nations Unies, s.d.). Objectif N°10 : « Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre » (Nations Unies, s.d.). Objectif N°16 : « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous » (Nations Unies, s.d.). Objectif N°17 : « Partenariats pour la réalisation des objectifs » (Nations Unies, s.d.). Champ d’action 6 : « Formation, recherche, innovation » : Le système suisse de recherche et de formation participe à la réalisation du DD et informe la société sur l’importance qu’il représente (Conseil fédéral suisse, 2016). Ce champ d’action est lié à l’objectif N°4 des Nations Unies (Conseil fédéral suisse, 2016) : « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » (Nations Unies, s.d.). Jennifer Reichenbach 12 Champ d’action 7 : « Sé

|

Table des matières

RÉSUMÉ MANAGÉRIAL

AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

LISTE DES ABRÉVIATIONS

INTRODUCTION

LE CONTEXTE

LE MANDANT

MÉTHODOLOGIE…

1. OBJECTIFS ET DÉLIVRABLES DU TRAVAI

1.1. OBJECTIFS

1.2. DÉLIVRABLES

2. ÉTUDE DOCUMENTAIRE

2.1. CONCEPT DE DD

2.2. LES 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD

2.3. PROTOCOLE DE KYOTO

2.4. AGENDA 21

2.5. LES CHAMPS D’ACTION DE LA CONFÉDÉRATION POUR 2016 À 2019

2.6. LES RAISONS QUI FONT QUE L’ENTREPRISE SE RESPONSABILISE AUJOURD’HUI

2.7. LES ATTENTES DES COLLABORATEURS ET CONSOMMATEURS ENVERS L’ENTREPRISE

2.7.1. Les attentes des collaborateurs

2.7.2. Les attentes des consommateurs

2.7.3. Pourquoi prendre en compte leurs besoins

2.8. LE MANAGEMENT EN ENTREPRISE AUJOURD’HUI

2.8.1. Outils de diagnostic stratégique

2.8.1.1. Le modèle Océan bleu

2.8.1.2. Le modèle des « 5(+1) forces de Porter

2.8.1.3. L’analyse SWOT

2.8.2. Les outils de management et d’organisation

2.8.2.1. La roue de Deming ou cycle PDCA

2.8.2.2. La chaîne de valeur

2.9. VERS UN MANAGEMENT RESPONSABLE

2.10. RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE (RSE

2.10.1. La norme ISO 26000

2.11. LES ENTREPRISES RESPONSABLES DU POINT DE VUE DU PUBLIC

2.11.1. Patagonia

2.11.2. Ben & Jerry’s

2.11.3. Fairphone

2.11.4. Seventh Generation

2.11.5. Ce que ces entreprises ont en commun

2.12. LES ENTREPRISES IRRESPONSABLES DU POINT DU VUE DU PUBLIC

2.12.1. Chevron :

2.12.2. Glencore

2.12.3. Ce que ces entreprises ont en commun

Jennifer Reichenbach

2.13. EVALUER LA SATISFACTION DES CLIENTS ET DES COLLABORATEURS

2.13.1. Mesurer la satisfaction de ses clients

2.13.1.1. La norme ISO 10004

2.13.1.2. La norme ISO 9001

2.13.2. Mesurer la satisfaction de ses collaborateurs

2.13.2.1. La théorie des deux facteurs de Herzberg

2.14. OUTILS QUI PERMETTENT À L’ENTREPRISE DE S’AUTO-ÉVALUER EN TERMES DE DD

2.14.1. Le questionnaire « B Impact Assessment

2.14.2. Le programme Eco-entreprise

3. LES THÈMES D’ATTRACTIVITÉ

3.1. L’ENGAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE EN TERMES DE DD

3.2. LE BESOIN D’INFORMATION ET LA CONFIANCE

3.3. L’AUTHENTICITÉ ET LA CRÉDIBILITÉ DES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

3.4. LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ

3.5. UNE FAÇON DE CONSOMMER PLUS DURABLE

3.6. LA STABILITÉ DE L’EMPLOI

3.7. LE MANAGEMENT AU SEIN DE L’ENTREPRISE

3.8. L’IMPLICATION ET LA MOTIVATION

3.9. LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET DES COMPÉTENCES

3.10. QUÊTE DE SENS ET QUALITÉ DE VIE

4. ANALYSE QUALITATIVE

4.1. DÉROULEMENT DES ENTRETIENS

4.2. ANALYSE DES RÉSULTATS

4.3. ENTREPRISES PARTICIPANTES

4.4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE QUALITATIVE

4.4.1. Interviews menés auprès des consommateurs

4.4.1.1. Compte rendu des interviews des consommateurs :

4.4.2. Interviews menés auprès des collaborateurs

4.4.2.1. Compte rendu de l’interview de Mme. Briguet

4.4.2.2. Compte rendu de l’interview de Mme. Monnet

4.4.2.3. Compte rendu de l’interview de M. Baeriswyl

4.4.2.4. Compte rendu de l’interview de M. Perruchoud

4.4.2.5. Compte rendu de l’interview de M. Berclaz

4.4.2.6. Compte rendu de l’interview de Mme. Praz

4.4.1. Interviews menés auprès des responsables DD

4.4.1.1. Compte rendu de l’interview de M. Cossy

4.4.1.2. Compte rendu de l’interview de M. Previdoli

4.4.1.3. Compte rendu de l’interview de M. Kohler

5. LES CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ

5.1. LES CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ POUR LES CONSOMMATEURS

5.1.1. Analyse des critères

5.2. LES CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ POUR LES COLLABORATEURS

5.2.1. Analyse des critères

6. DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

6.1. LES INDICATEURS D’ATTRACTIVITÉ

6.1.1. Pilier économique

6.1.1.1. Le besoin d’information et la confiance

6.1.1.2. Le management au sein de l’entreprise

6.1.2. Pilier écologique

6.1.2.1. L’engagement général de l’entreprise en termes de DD

Jennifer Reichenbach

6.1.2.2. L’authenticité et la crédibilité des engagements de l’entreprise

6.1.2.3. Une façon de consommer plus durable

6.1.3. Pilier social

6.1.3.1. La santé, le bien-être et la sécurité

6.1.3.2. La stabilité de l’emploi

6.1.3.3. L’implication et la motivation

6.1.3.4. Le management au sein de l’entreprise

6.1.3.5. Le développement personnel et des compétences

6.1.3.6. Quête de sens et qualité de vie

6.2. ROUE DE DEMING OU CYCLE PDCA

7. HYPOTHÈSES

8. OPPORTUNITÉS ET RISQUES DES MODÈLES

8.1. OPPORTUNITÉS LIÉES AUX MODÈLES

8.2. RISQUES LIÉS AUX MODÈLES

9. L’ENTREPRISE ATTRACTIVE DANS LE DOMAINE DU DD

9.1. TENTATIVE DE DÉFINITION D’UNE ENTREPRISE ATTRACTIVE

9.2. LES VALEURS DE L’ENTREPRISE ATTRACTIVE

10. SCHÉMAS DE L’ENTREPRISE ATTRACTIVE

10.1. SCHÉMA DE L’ENTREPRISE ATTRACTIVE POUR LE COLLABORATEUR

10.2. SCHÉMA DE L’ENTREPRISE ATTRACTIVE POUR LE CONSOMMATEUR

11. LES MODÈLES D’ATTRACTIVITÉ

11.1. DIFFÉRENCES AVEC UN OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION

11.2. DIFFÉRENCES AVEC UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION ?

11.3. VISION DES MODÈLES

11.4. CAHIER DES CHARGES DES MODÈLES

11.4.1. But des modèles

11.4.2. Public-cible

11.4.3. Positionnement

11.4.4. Fonctionnement

11.4.5. Qu’apporte ces modèles à l’entreprise

11.5. APERÇU DES QUESTIONNAIRES

11.5.1. Questionnaire collaborateurs

11.5.2. Questionnaire consommateurs

11.6. LES VERSIONS EN LIGNE DES MODÈLES

12. TESTS SUR LE TERRAIN

12.1. TESTS SUR LE TERRAIN DU MODÈLE COLLABORATEURS

12.1.1. Test auprès du collaborateur de TMR SA

12.1.2. Test auprès d’un collaborateur d’une entreprise du secteur automobile

12.2. TESTS SUR LE TERRAIN DU MODÈLE CONSOMMATEURS

12.2.1. Test auprès d’une cliente d’un magasin bio de Sion

12.2.2. Test auprès d’un étudiant de la HES-SO

12.3. AMÉLIORATIONS POSSIBLES

13. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

LIMITES DE L’ÉTUDE

RÉFÉRENCES

Jennifer Reichenbach

ANNEXES

ANNEXE I : INTERVIEW DE M. RENÉ PREVIDOLI

ANNEXE II : INTERVIEW DE M. PHILIPPE COSSY

ANNEXE III : INTERVIEW DE M. PIERRE-YVES KOHLER

ANNEXE IV : INTERVIEW DE M. PERRUCHOUD

ANNEXE V : INTERVIEW DE MME. PRAZ

ANNEXE VI : INTERVIEW DE M. BERCLAZ

ANNEXE VII : INTERVIEW DE MME. BRIGUET

ANNEXE VIII : INTERVIEW DE MME. MONNET

ANNEXE IX : INTERVIEW DE M. PIERRE BAERISWYL

ANNEXE X : RETRANSCRIPTION DES INTERVIEWS CONSOMMATEURS

ANNEXE XI : TABLEAU ENTIER DES CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ SELON LES COLLABORATEURS

ANNEXE XII : TABLEAU ENTIER DES CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ SELON LES CONSOMMATEURS

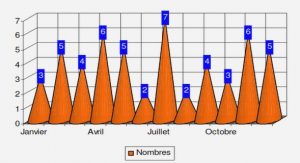

ANNEXE XIII : DIAGRAMMES DES CRITÈRES RESSORTIS DURANT LES ENTRETIENS

ANNEXE XIV : FICHES DES INDICATEURS

ANNEXE XV : RÉPONSES OBTENUES DURANT LES DIFFÉRENTS TESTS SUR LE TERRAIN

ANNEXE XVI : MANDAT DÉFINITIF

ANNEXE XVII : MODIFICATIONS APPORTÉES AU MANDAT DÉFINITIF

ANNEXE XVIII : REMARQUES ADRESSÉES PAR LE JURY CONCERNANT LE MANDAT DÉFINITIF

ANNEXE XIX : MAILS ENVOYÉS À LA FÉDÉRATION SUISSE DES CONSOMMATEURS

DÉCLARATION DE L’AUTEUR.

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet