Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Une ambivalence ressentie depuis longtemps par les sociétés humaines envers les milieux aquatiques

Dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Plan Bleu 6décrit l’eau comme étant « l’élément le plus vivant et dynamique des paysages méditerranéens qui lui doivent souvent leur modèle accidenté et attrayant, mais qui subissent aussi ses actions perturbatrices et ses agressions ». Bien que l’eau soit un agent essentiel de la transformation des paysages de la région, elle reste un élément, avant tout, contrôlé par son contexte climatique. Organisée autour d’une mer quasi-fermée, cette région présente plusieurs climats locaux de par les reliefs qui la bordent. Sans passer outre sa complexité et ses nuances locales, les traits originaux, à la fois permanents et fondamentaux, du climat dit « méditerranéen » doivent être présentés ici afin de mieux comprendre par la suite comment viennent interagir les sociétés humaines par rapport aux dynamiques hydrologiques qu’il induit.

Faisant partie de la famille des climats tempérés, le climat méditerranéen se définit par un ensoleillement annuel important, des vents violents (Mistral, Sirocco…), des températures douces en hiver situées à une moyenne de 5°C, et chaudes en été, allant de 25 à 40°C. On associe assez communément la délimitation de cette zone à celle de la présence de la culture de l’olivier, sensible aux températures trop froides et au gel. Bien que qualifié de tempéré, ce climat se caractérise surtout par une forte irrégularité. En effet, même si l’on associe l’été et l’hiver aux saisons extrêmes, et le printemps et l’automne aux saisons intermédiaires comme on le fait pour les climats, océanique, continental, les précipitations sont quant à elles très inégalement réparties sur l’ensemble de l’année. Elles laissent l’hiver et l’été entre les mains de la sècheresse pour se concentrer lors des saisons intermédiaires. Cette concentration s’intensifie plus précisément dans le temps en prenant la forme de pluies d’orage, pouvant ainsi dépasser en quelques heures ce qui peut tomber en moyenne sur tout un mois. A cette variabilité temporelle, s’ajoute également la variabilité spatiale, notamment au niveau des reliefs où l’eau, plus abondante, fait de ces milieux les principales réserves d’eau. A l’image des caractéristiques météorologiques de ce climat, les écoulements des cours d’eau sont irréguliers et brutaux. L’essentiel des écoulements de surface est drainé par les bassins versants côtiers, le reste étant soutenu par les systèmes souterrains comme les nappes phréatiques (oscillant elles aussi entre vide et saturation, elles ont du mal à conserver une recharge constante) ou les milieux karstiques. La faiblesse de l’apport pluvial général produit des systèmes fluviaux peu alimentés sur une année et violentés tantôt par des étiages sévères, tantôt par des crues brutales. La topographie accidentée, le faible couvert végétal et la qualité des sols présentent une faible capacité d’absorption, et participent davantage à l’accélération du ruissellement lorsque les débits sont plus abondants. En somme, les comportements hydrologiques du milieu méditerranéen sont une traduction des « excès du climat » 7de cette zone.

Contrairement à la flore méditerranéenne qui s’adapte et se développe selon des caractéristiques qui collent avec ces éléments, les peuplements et leurs besoins, depuis leur sédentarisation, ne peuvent pas être adaptables à cette irrégularité, l’eau en tant que ressource, doit pouvoir être disponible de manière fiable pour être mobilisée.

Avant tout convoitée pour l’agriculture, l’eau permettait d’irriguer les cultures en plus de répondre aux besoins primaires d’hydratation de l’Homme et aux autres activités productives. Historiquement, les plaines ou vallées alluviales ont alors constitué de bons milieux pour l’établissement et le développement des premières sociétés. L’exemple du Nil, en Egypte, viendra illustrer ce passage en raison de ses célèbres crues et du fait qu’il soit un exemple des plus documentés sur la question hydraulique en Méditerranée. Si la plus ancienne et la plus naturelle des techniques d’irrigation, reposait sur l’ensemencement des terres inondables le long du fleuve, les agriculteurs ne s’en sont pas éternellement contentés. Premièrement, un zoom sur cette technique ainsi que sur la notion de fatalité mérite d’être fait. Il est intéressant de voir que ce premier type d’irrigation naturelle, appelée également « paléo-technique », met en avant un premier rapport société/eau basé sur l’adaptation de l’activité productive au rythme annuel des crues du Nil. De cette manière, la ressource n’était pas mobilisée mais attendue. Cette idée d’attente se retrouve dans certaines lectures ayant été réalisées à l’occasion de ce mémoire lorsqu’est abordée l’évolution de la gestion des risques, en l’occurrence celui des inondations. Les populations étant dépendantes du fonctionnement naturel et imprévisible d’un cours d’eau amène les auteurs à parler de la notion de fatalité qui est rattachée de manière récurrente à un paramètre culturel : les croyances. Il est vrai qu’historiquement et culturellement, l’eau et ses variations, comme tout autre aléa naturel par ailleurs, ont depuis longtemps été associés à des manifestations divines colériques ou bienfaisantes. Cependant, il est faux de penser que ces croyances engluaient les sociétés dans une passivité, subissant les bienfaits ou les méfaits des éléments, considérés ou non comme régis par un/des dieu(x). Poursuivons avec le cas du Nil. Malgré le caractère prévisible de ce fleuve, ainsi que les vitesses relativement lentes de ses crues et décrues, des variations du volume d’eau pouvaient survenir d’une année sur l’autre rendant le niveau d’eau soit trop bas pour atteindre toutes les terres, et dont la surface s’étendait petit à petit en raison de la croissance de la population, soit des crues trop longues et trop virulentes jusqu’à saturation en eau et destruction des cultures. Ne succombant alors pas au fatalisme, les sociétés ont su mettre en place les moyens pour faire évoluer et pour réajuster leurs méthodes à cette variabilité. Dans son article8 sur les relations entre l’eau, le pouvoir central, et la population, Maning Joseph apporte des éclairages sur 8 G. MANNING JOSEPH, « Irrigation et État en Égypte antique », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 200 /3 (57e année), p. 611-623. le rôle du roi qui permet d’introduire la notion de responsabilité. Le facteur politique entrait donc déjà en scène puisque ce sont ses décisions et ses ordres qui ont élevé le niveau d’exigence quant à la production agricole, entrainant ainsi une mutation des pratiques et par conséquent, une anthropisation des techniques d’irrigation. L’hydraulique est alors venu en relais du phénomène hydrologique (RIVIERE-HONEGGER, 2008). Le creusement de canaux découverts, pour diviser des bassins en plusieurs unités et pour y distribuer l’eau, l’élévation de celle-ci par des moyens mécaniques, pour augmenter les rendements, sont des exemples d’irrigation artificielle ayant été adoptée pour « maîtriser » la ressource et s’émanciper de l’imprévisibilité naturelle du fleuve et ainsi, pouvoir intensifier les cultures.

De la crue à l’inondation, quand les droits repris par la nature amènent à reconsidérer des cours d’eau ignorés

En Méditerranée, si les précipitations se font rares à l’année et entrainent des périodes de sècheresse relativement longues, elles sont pour autant porteuses de gros dégâts lorsqu’elles surviennent. Il a précédemment été vu que les épisodes pluvieux étaient particulièrement intenses, localisés dans l’espace et concentrés dans le temps. Dans le sud de la France, ces pluies intenses sont connues sous l’expression de pluies cévenoles. Cela a pour conséquence d’augmenter considérablement le débit, et par conséquent le niveau des cours d’eau. Cette montée rapide et brutale correspond au phénomène de crue « torrentielle », aussi appelée, « crue éclair » ou « crue pluviale », qui touche n’importe quelle partie du réseau hydrographique d’un bassin versant y compris les cours d’eau que l’on pense disparus. Ce genre de crue diffère des crues dites « fluviales » qui, elles, affectent les cours d’eau principaux des bassins versants et se caractérisent par une montée lente et une fréquence saisonnière. Chacune d’entre elles est ensuite suivie d’une phase descendante, la décrue. Bien que les crues nous concernant puissent survenir rapidement et marquent parfois par leur brutalité et leurs conséquences, leur fréquence d’occurrence relève d’une échelle plus étalée dans le temps qui les maintient éloignées des perceptions.

L’estimation d’une probabilité d’occurrence vise à calculer la fréquence à laquelle il est probable qu’une crue d’une hauteur donnée puisse survenir sur un siècle. Pour cela, elle doit se réaliser sur une période aussi longue que possible et prendre en compte la durée de retour de cette crue. C’est ainsi que l’on détermine les crues dites décennales (probabilité d’occurrence de 10/100), centennales (1/100), etc. Toutefois, ce résultat ne doit pas être interprété comme un cycle régulier, il ne faut pas exclure la possibilité que sur par exemple deux siècles, les vingt crues décennales prévues ne surviennent pas tous les dix ans, mais puissent se concentrer en un seul siècle. Les hauteurs d’eau pouvant être atteintes par les crues caractérisent également ces crues. Plus la probabilité d’occurrence d’une crue est faible (centennale, millénaire…) plus elles concernent des hauteurs conséquentes, et inversement. Cependant, aujourd’hui, l’anthropisation des milieux en modifie profondément leur fonctionnement. Pour causes, l’artificialisation des berges, les modifications des tracés, les retenues d’eau visant à réguler le débit, etc., viendraient amplifier le phénomène et par conséquent, ses effets.

Socialement, la crue est considérée comme un aléa dont la menace qu’elle opère sur les biens et les personnes se traduit par le risque inondations. Ayant autrefois intéressés les industriels pour s’y implanter à proximité directe, certains cours d’eau de nature discrète ont été complètement oubliés ou enterrés (pour les oublier), notamment au profit des infrastructures de circulation. C’est le cas pour les principaux cours d’eau traversant Marseille et Casablanca. De façon permanente, ils présentent des débits très faibles. Jusqu’au jour où, leurs eaux rejaillissent suite à l’abattement de pluies diluviennes. Quelques heures suffisent pour rappeler à tous que les filets d’eau que l’on croyait endormis ou solidement recouverts pouvaient sortir de leur lit mineur pour venir s’élargir dans leur lit majeur, inondant alors ce qu’il peut s’y trouver. Selon le degré de perturbation du fonctionnement du système que les inondations peuvent provoquer, ce dernier entrera alors en état de crise. Par définition, la crise renvoyant à un état est alors évolutive et s’ensuivra d’une catastrophe dès les premiers endommagements enregistrés. Certains auteurs identifient d’ailleurs le niveau maximal d’une catastrophe avec l’utilisation du terme de « désastre », à partir du moment où d’importants dégâts humains sont constatés et que le système peine à retourner à son état initial.

Il est tout de même important de rappeler qu’à Marseille, comme à Casablanca, on distingue trois types d’inondations : celles liées au ruissellement des pluies, notamment sur des sols artificialisés et marqués par le relief, celles liées à la submersion marine, récemment approfondies, et enfin les plus connues, celles liées aux crues torrentielles. La commune de Marseille peut être affectée par trois de ses cours d’eau naturels : le Jarret, l’Huveaune et les Aygalades, les deux derniers, bien que petits, sont des fleuves côtiers. Ici nous retiendrons et développerons tour à tour le cas du Ruisseau des Aygalades pour Marseille, et celui de l’oued Bouskoura, principal cours d’eau menaçant pour Casablanca.

Des choix de gouvernance différents en matière de gestion de l’eau, comment Marseille et Casablanca gèrent-elles ces aléas extrêmes dans leur contexte métropolitain ?

La partie 1 a permis de poser le challenge auquel sont confrontées les villes de Casablanca et de Marseille par rapport à la gestion de l’eau qui, rappelons-le, en termes de ressources reste insuffisante en même temps qu’elle représente une menace potentielle lorsqu’elle arrive en excès.

Les dynamiques et les enjeux dont regorgent ces deux entités urbaines et territoriales nécessitent de prendre en compte les aléas ainsi que l’influence du changement climatique sur ces derniers. Ne pouvant pas se permettre d’avancer dans trop d’incertitude, les pouvoirs publics sont donc confrontés à des prises de décisions majeures pour assurer la pérennité de ces systèmes urbains en constante interactions avec le reste de leur territoire et bien au-delà.

S’interrogeant sur la gestion des risques précédemment présentés, cette deuxième partie abordera donc le sujet à partir de l’entrée de la gouvernance et des politiques des risques liés à l’eau. Marseille et Casablanca ont opté pour des modes de gestion différents, tant pour celle de la ressource que pour celle du risque inondation. Il sera alors intéressant de les mettre en regard sans omettre pour autant la différence de leurs contextes de sites, démographiques, économiques et urbains. En effet, il est important de préciser que les niveaux de vie restent différents entre les deux pays, même si cette différence est plus lissée lorsque l’on regarde à l’échelle locale ; que le maillage urbain et la répartition des grandes villes à l’échelle nationale ne suit clairement pas les mêmes logiques ; que de ce fait, les enjeux économiques de la région Casablanca-Settat18 s’apparentent proportionnellement plus à ceux de l’Ile-de-France que de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; que les mutations urbaines de Casablanca relèvent d’une pression démographique tandis que celles de Marseille sont davantage liées à son renouvellement urbain.

Dépendances de la ressource en eau : deux métropoles chacune tributaires d’autres bassins versants et des aménagements induits pour ramener l’eau

Le déséquilibre entre la demande et la mobilisation de la ressource en eau a entrainé la rupture avec le modèle de captation à proximité immédiate d’autrefois, initialement accompagné d’une gestion communautaire. Les territoires métropolitains de Marseille et de Casablanca ne disposant 18 30 % du PIB national, pas d’assez de ressources en eau douce pour être autonomes, se tournent alors vers les territoires où l’eau exploitable y est plus abondante. Cette partie consistera à présenter les solutions qu’ont dû trouver ces territoires pour maintenir et développer leur attractivité alors qu’ils se trouvaient pourtant à la marge de la ressource en eau.

Marseille et son territoire environnant:

Au début du XIXème siècle, sous Napoléon III, Maximin Consolat, Maire de la ville de la Marseille, lance la demande de réaliser un canal « quoi qu’il advienne, quoi qu’il en coûte » pour capter et ramener les eaux de la Durance. Les raisons ? La population de Marseille passe à plus de 140 000 habitants, l’eau est de plus en plus polluée et cause d’importants problèmes sanitaires. En 1834, un épisode de sècheresse s’abat sur la région et la disponibilité en eau est réduite à un peu plus d’un litre par habitant par jour. Après de graves épidémies de choléra, les autorités saisissent l’urgence de résorber l’insalubrité en apportant suffisamment d’eau et en améliorant les réseaux. Il fut alors question d’un très vaste chantier avec un linéaire d’un peu plus de 80 km sur une profondeur de 2m, allant de la Roque d’Anthéron jusqu’à Marseille et plus tard la Ciotat19, induisant au total 2 barrages, 18km de portions en souterrain et 17 aqueducs. Le captage a été pensé assez en altitude pour permettre à l’eau d’être acheminée par effet de gravité sur tout son parcours. Après la création du canal EDF en doublon à la Durance à partir des eaux du barrage de Serre-Ponçon, la prise du canal s’est faite sur ce nouvel ouvrage. Les aménagements pour dévier et ramener l’eau sont donc conséquents. L’acheminement des eaux par le canal de Marseille s’est également accompagné de deux grands bassins de décantation. Celui de Saint-Christophe représente une surface d’environ 20 Ha et possède une capacité de contenance de 2 millions de mètres cube d’eau (soit l’équivalent du volume du Vieux-Port de Marseille). Grâce à un système de rigoles appelées cavaliers, le bassin permet de décanter les eaux limoneuses afin qu’elles retournent vers l’aval du canal plus clarifiées. A cet ouvrage, il faut également penser l’aménagement d’un canal de ceinture pour assurer la continuité du parcours lors des opérations de nettoyage du fond du bassin, traité une fois tous les deux ans., sachant qu’environ 10 000 tonnes de limons par an y sont déposés. Le bassin du Réaltor, d’une surface d’environ 70 Ha, ne remplit plus ce même rôle depuis qu’il est envasé et s’est transformée en véritable réserve en raison de la végétation qui s’y est développée. Etant aujourd’hui une zone protégée, il permet simplement de réguler le débit du canal dont le courant reste relativement fort. Parmi les aqueducs, celui de Roquefavour permet de traverser la vallée de l’Arc et se trouve aujourd’hui classé monument historique pour être le plus grand aqueduc en pierres d’Europe encore en exploitation avec une hauteur atteignant 82,5 mètres sur 400 mètres de long. Le 19 novembre 1849, l’arrivée des eaux de la Durance par le canal de Marseille au sein de la cité phocéenne « libérait les Marseillais pour longtemps de l’angoisse des jours sans eau »20. A cette occasion, un monument à l’eau est construit au parc Longchamps pour célébrer et marquer la « fin » de la pénurie d’eau. Les trois statues que l’on y trouve sont trois allégories féminines symbolisant la Durance, le blé et la vigne. En plus de sécuriser l’alimentation en eau de la ville et de ses environs, l’arrivée du canal a également induit de nouveaux paysages marseillais tels que les grands jardins de bastide et les cultures maraîchères qui ont pu bénéficier des petits canaux d’irrigation par gravité partant du canal pour descendre vers le reste du centre-ville. Aujourd’hui, ce canal fournit les deux tiers de l’eau potable pour la ville de Marseille, le reste étant assuré par le canal de Provence, réalisé plus tard en 1970 à partir des eaux du Verdon. Il alimente également d’autres bassins et réservoirs situés le long du couloir métropolitain Aix-Marseille et détient un rôle essentiel pour la gestion et prévention des incendies.

En somme, ce canal a joué et joue toujours un rôle majeur pour la commune de Marseille et ses alentours. Il témoigne également des lourds moyens pouvant être débloqués à l’issue d’une décision politique prise pour répondre à une urgente nécessité, de l’ordre du vital pour la survie des sociétés. Malheureusement moins étayé, le cas de Casablanca connait un scénario similaire, déclenché plus tard, au moment où sa population s’accroit et les prises de conscience sur la dégradation de la qualité des eaux souterraines s’opèrent.

Le territoire du Grand Casablanca:

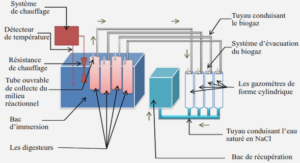

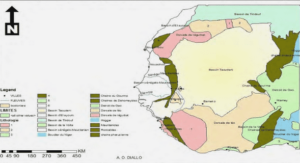

Seul l’oued Bouskoura véhicule les eaux de surface sur le territoire de Casablanca. Insuffisant pour répondre à l’ensemble des usages, les eaux souterraines apparaissent alors comme une première solution. Plusieurs nappes phréatiques entourent le territoire, les plus proches étant celle de Berrechid et celle de la Chaouia Côtière, elles font partie du bassin hydrique Côtier Atlantique Casa. Néanmoins, leur aptitude à emmagasiner les eaux pluviales est faible et leur mauvaise qualité restreignent leur exploitabilité. La pollution de leurs eaux est notamment due à une trop forte salinité pour celle de Berrechid, et une trop forte minéralisation et pollution en nitrates pour la nappe de la Chaouia. L’apport de la ressource doit donc se chercher ailleurs. Plus à l’ouest, le bassin hydrique d’Oum Er Rabii est doté du fleuve Oum R’bia, apprécié pour la régularité de son régime d’écoulement et son dénivelé de 1800m qui facilite l’énergie de l’écoulement à acheminer jusqu’à Casablanca. Le premier barrage du Maroc, Sidi Saïd Mâachou, se verra alors créé sur ce fleuve. Mis en service en 1929, il est conçu dans un but hydroélectrique en 1952 et vient alimenter Casablanca en eau potable. L’énergie de ce fleuve va très vite entrainer la réalisation de 14 autres ouvrages le long de son parcours, représentant une capacité totale de stockage d’environ 5,3 millions de mètres cube, soit 33% de la capacité de stockage en eau au niveau national. Le total du volume des grands transferts par an réalisés à partir de l’Oum R’bia est de l’ordre de 1 595 millions de mètres cube d’eau, dont 120 millions de mètres cube d’eau, soit 7,5% du total, sont destinés à alimenter la zone de Casablanca. Le barrage de Daourat, également situé sur cet oued ainsi que celui de Sidi Mohamed Ben Abdellah sur le bassin hydrique du Bouregreg plus au nord est de Casablanca, participent aussi à l’alimentation de Casablanca en eau potable.

Cette logique de transférabilité de la ressource d’un bassin jugé excédentaire à un bassin déficitaire fait partie des trois piliers du Plan National de l’Eau au Maroc. Aujourd’hui, le recours aux solutions « lourdes » continue de se développer pour réduire les inégalités en matière d’accès et de disponibilité de la ressource en eau. Depuis 2018, on peut entrevoir les débuts de la réalisation de « l’autoroute de l’eau » en direction d’autres centres urbains peu fournis en ressource par leur propre territoire. Répondant à l’objectif de développer l’offre, ce pilier est également sensé venir renforcer les deux autres, plus penchés sur la gestion de la demande, la valorisation et la préservation de la ressource et des milieux naturels. Selon des propos du chef de la division des ressources en eau à l’Office national de l’eau potable, le Maroc a depuis longtemps essayé de gérer l’offre de l’eau, « il est temps pourtant de gérer la demande »21. En effet, la nature des usages et l’accès à la ressource restent très inégaux, notamment entre milieux ruraux peu, voire aucunement desservis par les réseaux, et milieux urbains, quasiment entièrement équipés et raccordés pour les plus grandes villes. Dans les régions les plus pauvres, un commerce profitant de la situation de pénurie d’eau s’est alors développé, vendant l’eau dans des citernes à des prix exorbitants.

« La pénurie d’eau : une donnée naturelle ou une question sociale ? » (RIVIERE-HONEGERR, 2008).

En somme, l’alimentation en eau potable de Casablanca et Marseille, ainsi que leurs environs, repose sur une logique de solidarité territoriale. L’ingénierie des grands ouvrages hydrauliques a permis leur raccordement, sans toutefois épargner les paysages et les milieux naturels des territoires traversés. Les défis posés par le changement climatique ont clairement fait comprendre la nécessité d’adopter des solutions durables pour les métropoles que sont Marseille et Casablanca pour le moment encore sous perfusion hydrique. Cette entraide territoriale se repose sur l’abondance en eau de certaines zones et fonctionnera tant que celles-ci seront en capacité de satisfaire plus que leur propre demande. Est-ce que ce sera toujours le cas ? La situation de dépendance est délicate mais reste gérable au sein d’un même pays. Cependant, comment envisager cette solidarité à l’échelle internationale ? Les tensions du cas jordanien apportent quelques leçons sur le sujet… La frustration semble alors immense pour les deux villes littorales, côtoyant au quotidien l’eau mais salée. Aujourd’hui Casablanca décide d’ailleurs de s’affranchir de sa composition en misant sur de nouvelles techniques non conventionnelles : le dessalement de l’eau de mer à des fins de potabilité. Une solution, qui n’est pas non plus sans impact écologique. Agir sur nos besoins et nos modes de consommer est donc indispensable pour préserver la ressource, laisser ses stocks se renouveler et donc pouvoir réduire les prélèvements. A travers ce schéma concept, on comprend que nos modes de consommer sont d’ailleurs en grande partie influencés par le volume d’eau dont on dispose et qui nous offre une situation de confort ou non. Autrefois, les consommateurs étant leur propre gestionnaire se rendaient forcément plus compte des quantités qu’ils utilisaient. Les perceptions et le souci du volume d’eau consommé ont changé dès l’apparition des réseaux et de la professionnalisation du métier de gestionnaire.

Les acteurs de l’eau : de la gestion communautaire au(x) gestionnaire(s)

Les voyages au Maroc réalisés dans le cadre de la formation et de mon alternance à l’AVITEM m’ont permis d’observer des disparités encore grandes entre les centres urbains tels que Tétouan et Casablanca et les quartiers dits « périphériques » qui se trouvent en réalité dans la quasi continuité urbaine de ces centres. Les premiers sont très bien desservis par les réseaux, on ne se pose pas vraiment la question de la provenance de l’eau dans les bâtiments, on ouvre le robinet et elle est là. Pour les autres, se posent les problèmes de salubrité et de gaspillage des eaux captées et distribuées en continu par les bornes fontaines, ainsi que la problématique de la tarification venant à la suite d’opérations de raccordement. Ces plusieurs ateliers ont donc permis de se confronter directement ou indirectement aux acteurs de la gestion de l’eau et de se questionner sur la manière dont ce schéma d’acteurs était aussi décliné « chez nous », à Marseille.

Avant d’étudier les acteurs de chacun des terrains d’études, il convient de réemprunter l’approche historique pour comprendre rapidement comment la ressource pouvait être gérée dans le temps. Dès la sédentarisation des populations, celles-ci ont dû s’organiser et se répartir les tâches et les rôles entre habitants en fonction de leur sexe, taille, âge, etc. L’eau se gérait de manière collective et autonome. Son niveau, son aspect, ses usages et les conflits qu’ils pouvaient générer, tout était régulé par les populations elles-mêmes, à la fois usager et gestionnaire. Ce modèle de fonctionnement a traversé les siècles, et se retrouve encore dans les zones en marge des territoires urbanisés. Il révèle alors l’eau comme un enjeu d’identité : « pour les populations locales, gérer l’eau entre soi, c’est exister en tant qu’entité collective » (LECESTRE-ROLLIER, 2005, cité dans RIVIERE-HONEGGER, 2008). Les femmes étant les premières concernées, elles détiennent un oeil avisé quant à la qualité des eaux qu’elles côtoient quotidiennement. Il est d’ailleurs regrettable qu’elles soient encore aujourd’hui les grandes absentes des projets hydrauliques. Leur participation aux projets, notamment réalisés dans le cas de l’aide au développement, permettrait d’intégrer des données essentielles et de rendre les projets plus en phase avec les traditions et donc plus appropriables par les populations (BRELET, 2012).

Puis, de grandes civilisations, comme celle de l’empire égyptien, ont permis de comprendre comment des sociétés plus complexes à gérer de par leur puissance et leur nombre d’habitants, avaient-elles choisi la manière de gérer la ressource. Dans son article22, Manning Joseph met en lumière le fait que la gestion de l’eau a toujours été décentralisée, même dans un contexte de pouvoir central « despotique ». Selon lui, « l’irrigation était conduite sur une base communautaire. […] elle n’a jamais impliqué une bureaucratie de gestionnaires, et elle n’est pas non plus devenue un instrument de contrôle autoritaire, […] on peut dire que sa gestion était locale car les mains d’oeuvre travaillaient à partir des unités de bassin. ». S’agissant néanmoins de représentants du pouvoir, il serait probablement plus juste de parler de déconcentration plutôt que de décentralisation en ce qui concerne la qualification de cette forme de gestion. Dans tous les cas, ce modèle introduit dès lors la notion de service rendu à un propriétaire à partir des infrastructures détenues par le pouvoir. La croissance de la demande, tant quantitative que qualitative, a naturellement nécessité une prise en charge spécialisée de la ressource en eau, engendrant donc comme il a été dit précédemment, la mise en place d’opérations toujours plus conséquentes pour permettre sa mobilisation. Cela étant, ces réalisations et l’entretien qu’elles doivent recevoir font l’objet d’investissements et de financements. L’arrivée de la tarification, tant comme revenus destinés à l’entretien et au fonctionnement que levier économique ayant un effet régulateur sur la consommation, est venue définitivement professionnaliser, et pour beaucoup même, privatiser le rôle de gestionnaire. Gestion publique en régie, partenariat public-privé ou délégation du service au privé, plusieurs modèles existent. Au regard de leur dépendance à la ressource et des coûts qu’elle implique, il apparaît logique que les territoires de Marseille et Casablanca aient eu recours à la concession de service. Mais si le mode de gestion est identique, les choix en matière de gouvernance se déclinent différemment entre les deux terrains d’étude.

La compétence de la gestion de l’eau sous-entend en réalité deux services : la distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées. Marseille a fait le choix de répartir ces deux aspects à deux délégataires différents : la Société des Eaux de Marseille (SEM) et les Services d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM), tandis que Casablanca prend la voie de la délégation multi-services à un même opérateur : la Lyonnaise Des Eaux de Casablanca (Lydec). On remarque une présence pluri-acteurs du côté marseillais qui en grande partie lié au contexte de décentralisation avancée en France, contrairement au Royaume du Maroc, où la gestion de l’eau au départ fortement centralisée (sous l’ONEE) tend vers une gestion déconcentrée.

Dans les deux cas, l’importance que prennent les opérateurs privés en matière de gouvernance locale permet d’affirmer leur place en tant qu’acteurs de l’aménagement. A Casablanca, la Lydec dépasse le champ de l’ingénierie de l’eau en menant une véritable politique sociale. S’occupant non seulement de raccorder les quartiers jusqu’à présent non équipés en termes de réseaux, elle met également en place un système de péréquation à travers ses principes de tarification, permettant ainsi aux plus précaires d’accéder convenablement au service. La Société des Eaux de Marseille, quant à elle, s’immisce de plus en plus dans les évènements culturels et sportifs de la ville (Courses à pieds, festivals…). Depuis peu, on observe en effet de gros efforts faits sur sa communication, ainsi qu’un sponsoring plutôt actif, témoignant de sa volonté de gagner en visibilité auprès des consommateurs pour apparaître comme un acteur bien présent, à l’écoute des besoins locaux et consciente des défis environnementaux.

Semblant à présent clairement bien identifiés par les usagers, ces opérateurs de l’eau incarnent alors la figure d’une responsabilité, laquelle reste, cependant, officiellement et juridiquement portée par les pouvoirs publics. De ce fait, et en ce qui concerne le service d’approvisionnement en eau potable, le risque de pénurie peut facilement être associé à leur charge, de la même manière qu’elles se sont vues recevoir la gestion du service de l’approvisionnement. On assiste à une sorte d’entremêlement des rôles pouvant potentiellement porter à confusion pour les usagers et habitants. La multiplication de ces délégations entraine également l’ouverture d’un marché de l’eau, et une opportunité pour l’opérateur sélectionné d’exercer une certaine pression quant à l’objectif des recettes, à partir du moment où il prend les risques financiers à la place des pouvoirs publics (DE MIRAS, LE TELLIER, 2005). Il en revient donc aux autorités locales de conserver leur attention et leur implication afin de ne pas laisser le principe de délégation conduire à l’inertie et au désintérêt politique pour le sujet.

Aussi, nous pouvons nous demander si, de ces deux modèles (multi-acteurs / multi-services pour un seul opérateur), se dégage un mode de gestion plus en adéquation avec les défis posés aujourd’hui par la situation de stress hydrique. Lors du séminaire réalisé dans le cadre de l’AVITEM, la délégation multi-services a su être argumentée, par la Lydec elle-même, comme un modèle pertinent pour optimiser la ressource. Il est vrai qu’en ayant la main sur 4 services, l’opérateur puisse trouver plus de facilités pour concevoir un parcours plus circulaire de la ressource. Toutefois, le recours à des marchés étant possible et régulièrement réalisé, revient finalement à devoir coordonner plusieurs acteurs… La différence étant que cette coordination soit alors chapeautée par le gestionnaire plutôt que par la direction chargée de la compétence. Plus que de questionner le modèle, nous pouvons aussi questionner la récurrence des opérateurs rencontrés sur le marché. En tenant compte des grands groupes auxquels ils appartiennent, le marché apparaît finalement moins ouvert. Du groupe Veolia pour la Société des Eaux de Marseille (ainsi que pour la société Amendis omniprésente au nord du Maroc), du groupe Suez pour la SERAMM et la Lydec, comment attendre une réelle conscience locale lorsque la pression de géants internationaux demeure en arrière-plan ? Se présentant comme des électrons libres répondant aux attentes de décentralisation des collectivités territoriales, ces structures restent finalement elles-mêmes des formes déconcentrées issues des grandes firmes auxquelles elles appartiennent. L’optique d’agir sur la manière de consommer nécessite d’envisager indéniablement une évolution du contexte socio-économique actuel dans lequel de tels géants relèveraient d’un « centralisme révolu » (DRAIN, 2001, cité dans RIVIERE-HONEGGER, 2008).

« Il semble que l’on ait beaucoup attendu et beaucoup exigé des opérateurs délégués. Il semble aussi que ces firmes privées soient volontiers entrées dans les habits trop larges qu’on leur offrait, en glissant de la délégation de service public à une délégation multiservice synonyme de délégation de pouvoir public local. Ce contexte flatteur pour les firmes privées les a conduites à mettre à profit, chaque fois que cela était possible, les situations de rente dans lesquelles on les avait complaisamment installées. Alors qu’en France la décentralisation a très souvent conduit les communes à un dessaisissement technique et financier au profit des opérateurs privés, au Maroc, c’est à la fois la difficulté de bâtir une économie publique en même temps que la faiblesse institutionnelle des communes qui ont sans doute conduit l’Etat à recourir à cette solution que lui suggéraient par ailleurs ardemment les institutions internationales, elles-mêmes sous le charme du «moins d’Etat» et sensibles au lobbying exercé par ces mêmes firmes intéressées à ces nouveaux montages. » (DE MIRAS, LE TELLIER, 2005, p.250-251).

En effet, les institutions internationales sont à rajouter dans le panorama des acteurs de l’eau. Particulièrement présentes au Maghreb, les acteurs de la coopération détiennent un rôle moteur dans le secteur hydraulique. De nombreux financements sont injectés pour la mise en oeuvre de programmes et de réformes, ce qui a pour conséquence d’en influencer fortement le contenu : lutter contre la dégradation et la déperdition des ressources en eau, renforcer la gouvernance dans ce secteur, améliorer les services, l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, le traitement des eaux usées, etc.

Entre résistance et résilience, « de l’ingénierie souterraine de tuyaux à une ingénierie paysagère »

Détenant les services approvisionnement, assainissement, gestion des risques et éclairage public, on s’attend à logiquement retrouver la Lydec au sein du projet de la gestion du risque inondation de l’oued Bouskoura. Pourtant, ce dernier recevra un traitement à part.

Les dégâts humains et matériels engendrés par les dernières inondations de l’oued Bouskoura ont rappelé que même rares, les crues de ce fleuve pouvaient toujours survenir. « Il n’est de pire eau que celle qui dort » dit-on. N’acceptant pas de revivre cette situation et encore moins sa version aggravée, le secrétariat d’État chargé de l’Eau et de l’Environnement lance un appel d’offres en 2011 pour la réalisation d’une étude de protection contre les crues de l’oued à la demande du Roi. Le choix de protection est préalablement déterminé : un tunnel qui portera le nom de Super Collecteur Ouest (SCO). L’objet de l’étude cherche donc à recevoir des offres concernant l’ingénierie de l’ouvrage par rapport aux caractéristiques du site qu’il devra traverser. En 2014, la Commune urbaine de Casablanca (maître d’ouvrage) et Casa Aménagement (maître d’ouvrage délégué) attribuent le marché des études au groupe marocain, Novec, et le marché des travaux technique au groupe turc spécialisé dans les constructions et les infrastructures, Makyol24. Initialement et en collaboration avec le Conseil de la ville de Casablanca, la Lydec devait effectivement s’en charger mais l’envergure et l’importance des investissements ainsi que les enjeux en cause l’ont mené à être considéré comme un projet d’envergure nationale.

Plusieurs postures existent pour opérationnaliser la gestion des risques : le retrait stratégique, la sanctuarisation, la résistance, et l’adaptation/résilience (BONNET, 2016 et CEREMA). Dans le cas présent, le SCO est un ouvrage de protection qui renvoie clairement à la posture de la résistance : agir contre. Celle-ci est connue pour avoir été une posture privilégiée en France mais à présent quasi révolue. Elle traduit une confiance aveugle en l’ouvrage, auquel on confère une espèce d’invincibilité comme on peut le lire dans le titre de certains articles : « Crues à Casablanca, l’Oued Bouskoura enfin maîtrisé »25, ou dans le discours du (ex-)Président de la région Casablanca-Settat « Il (le SCO) va apporter d’abord ce pourquoi il a été fait, à savoir une protection certaine contre un risque d’inondation avéré de longues années et qui évidemment, s’il n’était pas traité, constituerait un frein sérieux au développement d’une bonne partie de Casablanca et de sa région ». On retrouve ici le sentiment de domination de l’Homme sur la nature, convaincu qu’il puisse agir directement sur le phénomène et s’en débarrasser. Le recours aux « solutions grises » 26 n’est pas sans impact écologique. Les perturbations induites par le chantier lors de sa mise en oeuvre ainsi que celles causées par la présence d’un nouvel aménagement si conséquent auraient, semble-t-il, fait l’objet d’études d’impacts environnementales et paysagères. A priori, ces études n’auraient donc pas rendu d’avis défavorable à la réalisation d’un ouvrage sur 7km de long, de 6m de diamètre, d’une paroi de 30cm d’épaisseur, situé en moyenne à 20m de profondeur, ayant nécessité l’utilisation d’un tunnelier requérant une puissance électrique et un volume d’eau potable considérables (4 750 kVA et 500 m3/jour), ainsi que la construction d’une usine de préfabrication des éléments de revêtement sur le chantier. Autant de mesures métriques que logistiques qui impressionnent, qui rassurent « le SCO permettra le passage d’un débit équivalent à une crue centennale, soit de 100m3/sec d’eau sans surcharge, à une vitesse d’écoulement de 7m/sec » 27 . Ainsi, on apprend que les enjeux coûtent. Le prix de leur présumée « sécurité » est et sera de plus en plus cher. Driss Moulay Rachid, directeur général de la SDL Casa Aménagement, confie : « C’est un ouvrage qui ne sera peut-être jamais utilisé, mais il est là et il est indispensable ».

De l’autre côté de la rive, les Aygalades font l’objet d’un traitement quasi inverse. Déjà partiellement busé, le ruisseau suscite de nouvelles attentions ambitionnant de lui ôter le carcan bétonné qui revêt une majeure partie de son lit.

La gestion des risques a connu un véritable changement de paradigme en France. La communauté scientifique s’accorde à dater ce tournant à la suite des catastrophes causées par la tempête Xynthia ayant alors amené à reconnaître juridiquement « le risque digue ». La conception des notions de risque et d’aléa monte alors en abstraction pour passer d’une lecture binaire à celle de système. Ainsi on admet d’une part la modification de l’aléa et l’incertitude des effets que pourra causer cet aléa modifié, et on accepte, d’autre part, la maîtrise nécessairement partielle de ces effets potentiellement « endommageants » (PIGEON, 2007). Depuis, la posture privilégiée est celle d’aménager les territoires avec les risques et non plus contre, soit l’adaptation28.

|

Table des matières

VOCABULAIRE

INTRODUCTION

Partie 1 : Le rapport à l’eau en Méditerranée : un tiraillement historique entre pénuries et excès qui s’intensifie

a) Une ambivalence ressentie depuis longtemps par les sociétés humaines envers les milieux aquatiques

b) Des besoins exponentiels face aux pénuries d’eau

c) De la crue à l’inondation, quand les droits repris par la nature amènent à reconsidérer des cours d’eau ignorés

Partie 2 : Des choix de gouvernance différents en matière de gestion de l’eau, comment Marseille et Casablanca gèrent-elles ces aléas extrêmes dans leur contexte métropolitain ?

a) Dépendances de la ressource en eau : deux métropoles chacune tributaires d’autres bassins versants et des aménagements induits pour ramener l’eau

b) Les acteurs de l’eau : de la gestion communautaire au(x) gestionnaire(s)

c) Entre résistance et résilience, « de l’ingénierie souterraine de tuyaux à une ingénierie paysagère »

Partie 3 : Les risques hydrologiques comme vecteurs de projets

a) L’identité et la mémoire de l’eau pour récits

b) Penser l’eau selon sa propre échelle : vers une gestion transcalaire

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Télécharger le rapport complet