Tour d’horizon de la légitimation contemporaine des IGH

Pourquoi construire des tours, comment se justifie cette course à la hauteur, désormais mondiale ? Nous retiendrons ici deux types de raisons, liées à des enjeux très différents :

– des enjeux urbanistiques

– des enjeux idéologiques et symboliques

DENSIFICATION/ÉTALEMENT URBAIN

Une des raisons avancées à l’édification de tours est la lutte contre l’étalement urbain, contrela consommation de territoire : elles permettraient ainsi de multiplier les espaces à usages multiples (logements, bureaux, etc.) sur une surface réduite et de gérer de manière économe le foncier ou encore le coût des divers réseaux. A l’heure du « faire la ville sur la ville », l’argument densification est très fort.

Mais ce n’est pas aussi simple.

Tout d’abord, les tours sont souvent dévolues aux bureaux, aux hôtels, aux espaces de conférence, en ce sens elles n’influent pas sur la problématique de l’étalement urbain et du mitage du territoire, liée principalement à l’habitat.

D’autre part, les tours nécessitent des emprises importantes au sol, à rebours de l’objectif de densité, et neutralisent une portion d’espace alentour, variable selon les législations locales. « La tour peut aussi être considérée comme levier de minimisation de l’étalement urbain et des mobilités associées. Ce second argument est, lui aussi, discuté à cause notamment des échelles d’appréciation de la densité. L’argument de l’accroissement de densité dans le contexte de la ville européenne n’est recevable qu’à grande échelle – et, encore, lorsque les législations relatives au droit à la lumière ne limitent pas la proximité des tours. Dans ce caslà, elles participent à un accroissement des surfaces libres au sol » (Appert, 2015).

Le chercheur note encore, qu’à petite échelle, la densité offerte par des ensembles de tours n’est pas nécessairement plus élevée que celle permise par le tissu haussmannien ou la typologie des masses privilégiées dans les ZAC françaises.

Bref, la capacité des tours à densifier la population n’est pas établie dans tous les cas.

MIXITÉ DES USAGES ET DES AFFECTATIONS

Parmi les arguments urbanistiques en faveur des tours, il est fréquemment avancé qu’elles permettent d’aménager des espaces de verdure ou de rencontre au sol, qu’elles permettent de promouvoir une véritable mixité d’usages en empilant différents types d’activités, en mélangeant bureaux, hôtels, logements, centres culturels, espaces de conférence, espaces semi-publics comme des crèches, des restaurants, des jardins, etc. Elles engendreraient même, dans certains cas, une mixité sociale passant à la fois par la mixité des usages, donc des publics, et l’implantation de logements sociaux.

« Si on veut changer d’échelle de métropole, il n’y a pas d’autre solution pour réduire le temps des transports », avance de son côté l’architecte romain Massimiliano Fuksas, auteur des Twins de Vienne : « Des tours, oui, mais des tours de logement, et pas seulement social.

Il faut penser en termes de stratification et que d’autres fonctions comme l’hôtellerie ou le commerce soient greffées à ces ensembles. Pas de ghetto, ni de riches ni de pauvres ! » (Le Figaro, 2004).

A l’inverse, nombre d’observateurs remarquent que les tours constituent un facteur de spéculation immobilière : au vu du prix de vente de certains espaces, l’achat s’apparente parfois à un placement financier, dont l’objectif est la revente, avec plus-value.

Cette cherté est un frein à la mixité d’usages, à la mixité sociale, et même économique.

En effet, les grandes tours posent des problèmes budgétaires aux entreprises. A La Défense, qui concentre la plus grande partie des grandes tours de la région Ile-de-France, le mètre carré est plus cher qu’à la périphérie de Paris. Il tourne autour de 500 euros/m2/an (hors taxe hors charges). Avec de tels tarifs, les promoteurs se coupent des PME qui peuvent trouver des surfaces de taille moyenne pour moins cher dans la capitale. A Marseille, le coût au mètre carré du poste de travail (loyer + charges + taxe foncière) au sein de la future tour

La Marseillaise est estimé à environ 400 euros. Et, dans tous les cas, les charges sont également très élevées, parfois autant que les loyers, car tout est plus complexe à ces altitudes.

ÉCOLOGIE/ PAYSAGE

L’argument écologique est également mis en avant. Outre les espaces de verdure qu’ils permettent d’aménager, les IGH sont censés être de plus en plus « verts », avec par exemple force parkings à vélos, comme les 1500 places (contre 200 pour les voitures) de la tour du 250 City Road conçue par Norman Foster à Londres.

A Milan, ce sont les fameuses Bosco Verticale, imaginées par le Studio Boeri, qui exhibent fièrement leurs 10 000 espèces végétales en façade.

Mais, malgré les progrès techniques, les tours demeurent très voraces en matière de consommation énergétique. Les ascenseurs, l’éclairage et le refroidissement du bâtiment consomment énormément d’électricité. Par exemple, les tours édifiées au début des années 2000 consomment près de 300 kWh/m2/an, alors que la moyenne du parc immobilier français tourne autour de 240 kWh/m2/an. Nombre de vieux immeubles haussmanniens sont largement moins voraces, remarquait William Allaire dans TPBMen2014.

Les promoteurs soulignent que, si la climatisation est la norme dans les tours de bureaux, les tours de logements, au contraire, peuvent bénéficier facilement de ventilation naturelle.

Mais, en réalité, c’est encore très loin d’être la norme.

Cela dit, des progrès certains ont été réalisés avec les gratte-ciel HQE (haute qualité environnementale) qui devraient consommer près de trois fois moins, soit autour de 100 kWh/m2/an. La tour du nouveau siège social de la banque Intesa-San Paolo à Turin a été construite dans ce sens, explique encore William Allaire : « Les architectes ont dégoté de nombreuses astuces pour alléger la facture énergétique. Par exemple, des panneauxphotovoltaïques vont être installés sur la façade orientée vers le sud et des volets mobiles permettront de faire entrer ou non la lumière en fonction des heures de la journée. Encore plus surprenant, des planchers creux s’ouvriront la nuit pour emmagasiner de l’air frais, avant de le restituer quand le soleil commencera à chauffer. D’après les concepteurs, ces innovations permettront une réduction de 20% de l’énergie nécessaire pour le refroidissement du bâtiment. »

Malgré tout, les gratte-ciel restent assez mal vus, économiquement et écologiquement parlant, pour leur coût de construction, leur mauvais bilan énergétique, les espaces perduspar la machinerie interne, leur entretien au tarif exorbitant…

Mais également en raison de leur propension à faire de l’ombre et à boucher la vue. En effet, la dimension paysagère des polémiques liées aux tours est primordiale : les IGH ferment la vue, coupent les perspectives et entrent éventuellement en collision avec le patrimoine bâti.

Ainsi, à Londres, capitale européenne des gratte-ciel, la municipalité protège 13 couloirs de vue, interdits à la construction d’IGH. Son objectif, au travers de la nouvelle skyline, consiste à concilier le patrimoine de la capitale historique, cœur de l’ancien empire britannique, et la nouvelle Londres, cité phare de la mondialisation. Un grand écart ardu à réaliser…

MONTÉE EN GAMME

Le remodelage du cadre de vie apparaît comme un outil majeur pour se positionner dans la compétition urbaine, au risque de la standardisation et de la gentrification. « Partout les finalités de l’action publique territoriale sont présentées par les gouvernements locaux comme organisant un équilibre entre attractivité économique, développement durable et maintien de la cohésion sociale. Partout aussi la référence au “cadre de vie”, au déploiement des politiques de “qualité de vie” et de développement durable sature les stratégies des villes.

(…) Ces politiques ne sont pas l’expression de régulation “au-delà de la compétition” mais (…) sont précisément au cœur des nouvelles logiques de la compétitivité des villes “où il fait bon vivre”, mises au service de l’attractivité territoriale par l’image et la promotion d’une qualité de vie socialement très sélective » (Reigner, 2013).

Bref, il s’agit de développer une « montée en gamme », selon l’expression consacrée, une politique de l’offre afin de créer les conditions nécessaires à l’attractivité des investisseurs, CIS Tower, à Manchester. Photo Baresi Franco – Own work, Commons wikimedia. des firmes et des classes sociales aisées, passant par des incitations fiscales, des mesures favorables aux investissements immobiliers, des politiques de marketing et de branding.

Pour le géographe américain David Harvey, le corporate welfarea ainsi remplacé le people welfare. Même les éco-quartiers font partie des figures imposées de la ville compétitive, car le capitalisme est vert, désormais, du moins son marketing en impose-t-il l’idée, et ces quartiers participent des mécanismes de montée en gamme.

LES TOURS, OUTILS DE POSITIONNEMENT

L’insertion dans la compétition passe notamment par les incitations à développer des projets emblématiques : il y a bien sûr l’exemple ressassé du musée Guggenheim – bien qu’il n’ait pas assuré à lui seul le développement de la ville de Bilbao -, Glasgow, qui a également misé sur le développement par la culture, ou encore plus récemment le Mucem à Marseille (lequel est un projet impulsé par l’Etat).

Et les tours bien sûr, qui constituent des outils plus puissants de positionnement dans la compétition interurbaine par leurs diverses dimensions évoquées plus haut : acteurs et outils de l’économie mondialisée, objets haut de gamme, etc.

David Harvey met ainsi en avant la refonte des grands centres métropolitains aux EtatsUnis, on l’a vu, où sont érigés des business centers hérissés d’IGH. Il évoque également le Paris des années 60 : « A Paris, le mouvement pour empêcher la construction de la voie express de la rive gauche ainsi que la colonisation du centre par d’envahissants immeubles géants, dont la place d’Italie et la tour Montparnasse étaient les paradigmes, ne fut pas sans impact sur la dynamique générale de la révolte de 1968. C’est dans ce contexte que Lefebvre écrivit un texte prophétique [Le Droit à la ville], dans lequel il déclarait [notamment] que le processus urbain était essentiel à la survie du capitalisme (…) » (Harvey, 2011, p. 16).

Pour ce penseur marxiste, le capitalisme doit constamment trouver des terrains profitables à la production et l’absorption des surplus du capital, afin de créer de la plus-value. Selon lui, l’urbanisation permet d’absorber le surproduit. Et de citer pour exemples l’haussmannisation de Paris au XIXe siècle et, au siècle suivant, la suburbanisation américaine ainsi que le remodelage des grands centres métropolitains aux Etats-Unis.

David Harvey établit également un lien entre les booms immobiliers et les crises qu’ils précédèrent : 1929, 1973, 1987 et 2000. Il s’appuie sur les travaux des Américains Goetzmann et Newman, relatifs à la construction d’immeubles de grande taille à New York : citant les deux chercheurs, David Harvey écrit : « Les gratte-ciel de New York “représentent davantage que l’expression d’un mouvement architectural ; ils sont la manifestation d’un phénomène financier de grande échelle”, déclarent-ils de manière saisissante. » Goetzmann et Newman poursuivent ainsi : « La ligne d’horizon de New York constitue un rappel saisissant de la capacité de la titrisation à connecter le capital d’un public spéculateur dansdes projets immobiliers » (Harvey, 2011, p. 53-54).

Quoi qu’il en soit, on conclura avec Manuel Appert (2015)que, dans un contexte de concurrence interurbaine exacerbée, au vu du consensus politique sur la nécessité d’adapter les territoires urbains à la concurrence pour attirer les investissements privés, il est logique que les tours se trouvent de nouveau légitimées, y compris en Europe. A Marseille notamment.

Acteurs et discours à Marseille

Au contraire des sections consacrées aux tours et à la notion de compétition, nous évoquerons ici les acteurs et leurs productions discursives non pas de manière générique mais en les situant dans l’environnement étudié, c’est-à-dire en développant le cas marseillais. « La skyline de la ville peut être considérée comme une composition évolutive, plus ou moins maîtrisée, résultant des interactions entre architectes, promoteurs, résidents, associations, urbanistes et politiciens. » (Appert, 2011).

Le chercheur français Manuel Appert livre ici son analyse de la capitale anglaise. Appliquée à Marseille, c’est en partie vrai : résidents et associations n’ont pas eu véritablement leur mot à dire, et n’ont pas toujours manifesté de grandes velléités pour prendre la parole. Par ailleurs, il convient d’ajouter l’acteur Etat, présent dans le cadre de l’OIN (opération d’intérêt national) Euroméditerranée.

En matière de gouvernance urbaine et d’acteurs à l’œuvre, on pourrait parler, avec les néomarxistes de « coalition d’intérêt », en tempérant ainsi le propos : ce sont des coalitions à géométrie variable, fluctuant en fonction des opportunités, obéissant à un dessein certes existant, mais mouvant. Il s’agit de tenir compte « des finalités (aléatoires) et des effets (incertains) de l’action publique. (…) Dans la ville revanchiste nous dit N. Smith, ce sont les capitalistes bourgeois globalisés qui cherchent à reprendre possession de la ville ou du moins de certains espaces centraux ou stratégiques, et à en chasser les populations défavorisées ou marginalisées. Nous n’avons, pour notre part, pas identifié de coalitions d’intérêts qui militent pour ce modèle ou œuvreraient discrètement ou explicitement à son avancement. Si des stratégies agressives de contrôle de l’espace urbain sont à l’œuvre, elles s’imposent par des mécanismes beaucoup plus diffus et subtils, dans le chaos des intérêts de la ville pluraliste »(Reigner, 2013).

Ainsi, plutôt que de coalition d’intérêt, en affinant le propos on parlera de préférence de coalition de croissance, concept élaboré par les AméricainsJohn Logan et Harvey Molotch (1976 & 1987), et importé en France par Patrick Le Galès (1995).

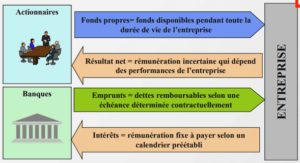

La coalition de croissance, qui s’incarne dans Euroméditerranée et dont l’objectif premier est le développement économique, s’appuie, selon les termes de Patrick Le Galès, « sur une organisation relativement cohérente (du point de vue de la recherche de l’intérêt financier) des promoteurs, propriétaires, aménageurs, banquiers, syndics, notaires, commerçants, juristes, presse locale, les professions libérales en général qui constituent les élites locales en faveur du développement économique auxquels il faut ajouter des acteurs secondaires mais intéressés comme les universités, les organismes culturels privés, les responsables d’équipements sportifs, voire les autres entreprises ». Pour résumer, on pourra dire que le noyau dur de la coalition se compose d’acteurs privés type entrepreneurs, d’acteurs du marché et des pouvoirs politiques locaux, l’ensemble pesant fortement sur la construction des choix locaux de développement et les formes de production des politiques urbaines. « Parallèlement, ajoute le politiste et sociologue français, la compétition interurbaine (…) et la dépendance des budgets municipaux à la fiscalité portant sur le développement immobilier et les entreprises achèvent de faire de la croissance un horizon indépassable des politiques urbaines. »

Nous aborderons ici le rôle de la société civile, du privé, des élus et collectivités territoriales, ainsi que la position des médias.

Société civile : décalage entre ampleur du projet et implication

Comme la tour CMA-CGM avant eux, les trois nouveaux IGH prochainement érigés à Arenc (sans compter notamment le Mucem et les futurs aménagements littoraux d’Euroméditerranée 2) vont bouleverser la silhouette marseillaise. Et ce n’est pas seulement depuis le large, voire d’avion, que la métamorphose est et sera visible. En de nombreux points de la cité, cette métamorphose s’offrira à la vue : à hauteur d’homme dans les quartiers concernés, mais également depuis de nombreux autres lieux, de la rue Paradis au boulevard du Littoral, par exemple, aux belvédères que sont Notre-Dame de la Garde ou les pénétrantes autoroutières, les collines alentour…

Métamorphose radicale d’une silhouette, skyline au trait brutalement dévié en quelques années du XXIe après des siècles d’intégration paysagère… Le nouveau dessin sera peut-être jugé beau, ou raté, une chose est sûre il sera monumental, engageant la totalité d’une ville, pour ses habitants dans leur quotidien, pour l’image qu’elle offre au monde.

Bref, Marseille est en passe de vivre un geste architectural comme elle n’en a jamais connu, inscrit dans une échelle renouvelée, agrandie, et pourtant… peu de consultations publiques, peu de débats, une opposition faible, et une connaissance limitée du sujet, bien que relayé par les médias.

Même Marc Piétri, interrogé sur le thème de la responsabilité, sur l’importance de ce qu’il est en train d’accomplir, fait quelque peu profil bas. Le patron du groupe Constructa, pilote de l’aménagement des Quais d’Arenc et de ses trois tours, minimise l’ampleur du projet ou plutôt fait mine, nous paraît-il, de ne pas concevoir l’ampleur de la métamorphose. A cela plusieurs raisons : tout d’abord, l’homme a œuvré aux Etats-Unis, construit notamment à Miami, ce ne sont pas trois IGH qui vont lui « coller le vertige » ; de plus, il a tout intérêt à ne pas effrayer son auditoire marseillais en lui servant du bouleversement trop violent, au risque de se le mettre à dos (des habitants aux élus) ; d’autre part, on peut imaginer que limiter la pression est une technique de survie, entre autres pour le futur, en cas de rejet de la population.

En tout cas, le déficit de consultation publique, que l’on parle de tours ou plus largement d’Euroméditerranée, est patent. Le sociologue marseillais André Donzel l’affirme clairement dans Le Nouvel Esprit de Marseille – et il n’est pas le seul : « Comme on a pu le vérifier dans le cas de l’opération Euroméditerranée ou de la politique de la ville, les velléités initiales de de démocratie participative dans la conduite des projets se sont très vite effacées sous l’effet de rationalités techniques et financières excluant de plus en plus le public profane » (Donzel, 2014, p. 97).

Pour ce qui concerne une opération privée du type de celle menée par Constructa, le public n’a pas du tout été consulté. Selon Jean-François Chougnet, actuel directeur du Mucem, auparavant à la tête de l’association Marseille-Provence 2013, structure qui pilotait la Capitale européenne de la culture à Marseille, « concernant Euroméditerranée, les enquêtes publiques, les consultations sont rares, car tout est inscrit dans le schéma directeur depuis 2000. » Plus précisément, il s’agit du schéma de référence, paru en 1998, que l’établissement public a réactualisé en 2000. D’autres explications lui viennent également à l’esprit : « Les lieux de réflexion collective ne sont pas nombreux à Marseille. Notamment en raison d’une culture du “ça ne se fera jamais de toutes façons” ». Une sorte de fatalisme méditerranéen, exacerbé par une vieille habitude des projets partant à vau-l’eau pour diverses raisons dont le spectre balaie large, du je m’en foutisme à la corruption. « Ainsi, même le public spécialisé n’est pas dans le coup, et ça remonte à loin, poursuit Chougnet. A voir par exemple l’indifférence totale à l’égard du rendu de la consultation territoriale autour du projet de métropole sur lequel trois équipes d’urbanistes ont travaillé. »

Le privé en pointe

La gouvernance urbaine, on l’a vu, a sensiblement évolué depuis les années 70-80, faisant notamment une large place au privé. Dans cette optique, on gouverne par projet désormais, à Marseille comme ailleurs. C’est le constat dressé entre autres par André Donzel, qui rappelle ce que signifie « la cité par projet » selon Luc Boltanski et Eve Chiapello (1999). A savoir que, de la planification centralisée héritée de la période fordienne, on est passé à la logique de projet dans le fonctionnement des entreprises, appliquée également dans le monde de l’action publique à la gouvernance urbaine. Il s’agit de logiques non plus seulement entrepreneuriales mais aussi actionnariales s’inscrivant dans le cadre de la financiarisation de l’économie mondialisée. « Alors que le plan fixait et organisait de façon centralisée et normative l’espace et le temps social, écrit Donzel, le projet fonctionne sur un principe incitatif de l’action collective autour de gratifications futures plus ou moins individualisées. »

Le management inspiré du privé a été adopté, malgré certaines oppositions, par l’action publique avec entre autres la Lolf (loi organique relative aux lois de finance) en 2001 et la RGPP (Révision générale des politiques publiques) en 2007. L’action publique s’adapte aux normes et valeurs de la gestion des firmes privées. On passe d’une logique de moyens à une logique de résultats. Les outils PPP et DSP (partenariats public-privé et délégations de service public) sont de plus en plus employés. « Dans cette logique, les politiques territoriales évoluent progressivement d’une conception keynésienne de compensation des inégalités socio-spatiales vers une logique de rentabilisation financière des opérationsd’aménagement, selon un modèle “schumpétérien” d’action publique inspiré des normes de gestion de l’entreprise privée » (Donzel, 2014,p.82).

A Marseille, cela se traduit spatialement par la métropolisation et la franchisation urbaine (l’appropriation privée de l’espace), par le rôle des réseaux dans le processus de fabrication de la ville. Ainsi, la municipalité a-t-elle mis en place, depuis des décennies mais le phénomène s’est dernièrement renforcé, des politiques urbaines d’inspiration plutôt libérale, favorable aux investisseurs privés. Les DSP, notamment dans le secteur de l’eau (SEM/ Veolia, Seram/Suez Environnement), en sont des illustrations.

Les milieux d’affaires marseillais, avec la Chambre de commerce et d’industrie, ont monté le projet Ambition Top 20, en 2006, on l’a dit. Leur objectif est de faire en sorte que Marseille intègre le club des 20 métropoles européennes les plus dynamiques. Les critères sont fluctuants, mais c’est l’esprit. Ce patronat nouvelle formule, emmené par Jacques Pfister, président de la CCI, pèse lourd dans les nouvelles manières de penser et de faire la ville à Marseille. Ses ambitions économiques ont des traductions urbanistiques, elles influent sur les décisions politiques dans ce domaine. L’illustration la plus probante est la Capitale européenne de la culture en 2013, qui fut en grande partie initiée et dirigée par le patronat (si Chougnet était directeur de MP 2013, la structure pilotant la Capitale, la présidence en était assurée par Pfister). La Capitale fut, pour une part importante, une opération urbanistique – son organisation a contribué à accélérer des projets tels que le Mucem, le nouveau Frac, la Villa Méditerranée, la Tour Panorama (Friche Belle de Mai) et la semipiétonisation du Vieux-Port – et elle participa de l’effort patronal pour hisser Marseille dans le Top 20 de manière explicite.

Dans cette optique (comme on l’écrivait dans le quotidien La Marseillaisedu 1er aout 2012), constatant que « la réalité sociale du territoire est très particulière puisque les zones urbaines sensibles représentent 30% du territoire de la capitale et 50% de Marseille », Marseille-Provence 2013 a voulu « associer à la transformation de la ville des équipes d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes, de sociologues et d’artistes auxquelles les habitants vont pouvoir communiquer leurs visions et besoins ». C’était l’objectif de l’opération Quartiers créatifs : il s’agissait d’« inscrire l’art dans le processus de rénovation urbaine » dans le cadre des projets portés par l’Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine) ou avec les GIP Politique de la ville et le Grand projet de ville.

Ces projets n’ont pas laissé grand trace dans le paysage marseillais, et pour cause : leur nature était, pour la plupart, éphémère, ce qui a d’ailleurs provoqué un sentiment de rejet de la part d’une population s’estimant délaissée et qui aurait préféré des aménagements pérennes.

Ce n’est évidemment pas le cas pour les projets de Marc Piétri, qui, avec sa carte blanche sur les Quais d’Arenc, personnifie la force des réseaux patronaux.

Patron de l’entreprise dite familiale – il aime insister sur ce point : elle n’est pas cotée en bourse, elle n’est pas dirigée par des actionnaires -, le bâtisseur de skyline est un homme d’influence, de forte influence, qui s’étend du milieu patronal, avec ses divers relais, aux milieux politiques, avec un pied ancré, soutient-il, à gauche (c’est, selon la formule consacrée du côté du cours Estienne d’Orves, où siège le quotidien régional, « un ami de LaMarseillaise ». Comprendre : le journal tendance PC (et autres gauches), et non la tour du même nom…).

|

Table des matières

Chapitre 1 : Les forces en présence

A. Tours

• Histoire : des hauts et des bas

• Tour d’horizon de la légitimation contemporaine des IGH

B. Compétition

• « No alternative »

• Montée en gamme

• Les tours, outils de positionnement

C. Acteurs et discours (à Marseille)

• Société civile : décalage entre ampleur du projet et implication

• Le privé en pointe

• Elus et institutions à la rescousse

• Des médias dans le sens du vent

Chapitre 2 : Tirer Marseille vers le haut

A. Le projet skyline

• Contexte euroméditerranéen

• Projet Quais d’Arenc : le tour du propriétaire

B. Les moteurs du projet

1. Objectifs urbanistiques

• Densification

• Affaires immobilières

• Friches et reconquête

• Centralité

2. Objectifs idéologiques

• Attractivité

• Nouvel ordre urbain

• Compétition/compétitivité

Conclusion