L’augmentation de la production laitière fait toujours partie du plan national pour le développement. Alors des études sur la création de races laitières par le métissage du zébu malagasy ont été effectuées à Madagascar. Ces animaux améliorés fournissent plus de lait par rapport aux vaches zébu malagasy et s’adaptent mieux aux conditions écologiques par rapport à la race pure. La réalisation des croisements Pie Rouge Norvégienne (PRN) et zébu malagasy vise l’amélioration de la production laitière par la diffusion des croisées dont les performances sont jugées satisfaisantes et les manipulations aisées au niveau des petits éleveurs du district d’Ambositra, notamment dans la commune rurale d’Andina que nous avons choisi comme zone d’étude.

CONTEXTE GENERALE SUR LE ZEBU-MALAGASY

HISTORIQUE

Historiquement, le zébu malagasy n’est pas autochtone mais c’est la race plus ancienne qui existe à Madagascar, d’ après Robert JP, en 1979. Beaucoup d’auteurs avance l’hypothèse d’introduction du zébu à Madagascar. Selon Lacrouts M et al en 1962, les navigateurs portugais à la fin du 15éme siècle, signalaient que « les indigènes de l’ Ile possèdent de grands bœufs porteurs de bosse sur le cou, très gros et excellent à manger ». Cet animal était importé vraisemblablement de l’Inde, le zébu s’est parfaitement adapté aux conditions du milieu. D’après Ribot JJ, en 1985, le zébu malagasy qui domine de très loin à tous les autres élevages, appartient à l’espèce « Bos Indicus », c’est pourquoi on pense qu’il est originaire des Indes,pays qui avaient exporté les diverses races de zébu se trouvant reparties dans le monde.

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUE

Selon Randrianarison J, en 1976, le zébu malagasy de taille moyenne (de 1,25m à 1,35m) est un animal peu précoce atteignant le poids de 300 Kg vers 6 ou 7 ans, soumis à l’engraissement à base d’herbe coupé, de manioc, de feuilles de patates,…peut éventuellement dépasser 600 Kg même 700Kg. Plus précisément, Lacrouts M et al en 1962, écrit que sa taille maximum est d’environ 1,35 m à 1,40m pour les mâles et 1,30m pour les femelles. Le poids vif atteint dans les conditions naturelles d’élevage 350 à 400 Kg chez le taureau et 250 à 300 Kg chez la vache. Leur production, pendant une période moyenne de lactation de 180 jours se situe à 300 litres. Il se distingue de races européennes par sa bosse, sorte de couche graisseuse située en région cervico-thoracique. Chez les mâles, cette bosse est souvent très volumineuse mais de taille limitée chez la femelle. Serres H et al en 1968, décrivent la conformation du zébu malagasy en précisant que :

– La tête montre une nette brachycéphalie, le profil est droit

– Les oreilles sont petites en forme de losange.

– Le chignon est concave. Les cornes de section circulaire sont portées en type haut

– L’encolure est mince dans le sens latéral. Elle porte un fanon développé.

– Le tronc est allongé, avec une côte assez plate.

– La croupe est étroite et oblique.

– Les membres sont assez fins et les aplombs sont généralement corrects. Le sabot est petit. La capacité de marche est assez bonne.

– La peau est fine. Elle porte des poils courts et lisses. On voit des robes extrêmement variées : noires, pie noire avec des tâches de toutes dimensions, fauves ou fauves et blanches, rouges ou rouges et blanches, grises, ou même entièrement blanches.

Le zébu a un caractère rustique mais le manque de précocité est aussi une de ses caractéristiques. A Madagascar, son développement optimal se situe entre 5 et 8 ans. D’après Lacrouts M et Al en 1962, leur fécondité dépend surtout des conditions alimentaires, en quantité, en qualité et en régularité. Ces derniers avancent aussi qu’à Madagascar, où se pratique l’élevage purement extensif, la fécondité dépend de la disponibilité des pâturages verts, elle parait assez bonne et atteinte une moyenne de 60 % chez les reproductrices.

IMPORTANCE

Concernant l’importance du zébu malagasy, le boeuf fait étroitement partie de la civilisation malgache d’après Randrianarison J en 1976 qui rapporte dans la Revue de Géographie de Madagascar dans son vingt huitième numéro que le bœuf tient une grande place dans la vie quotidienne des malagasy. Sa viande est la principale nourriture carnée des malgaches. Il est aussi l’instrument de travail par excellence des paysans pour le piétinage des rizières, la charrue, … En outre, le bœuf joue un rôle essentiel dans toutes les circonstances de la vie. Il s’agit de l’animal de sacrifice. Lors des fêtes (mariage, exhumation, circoncision,…), des bœufs sont tués, leurs viandes sont partagées aux assistants. Ainsi, le zébu est inséparable de la vie des malgaches. C’est pourquoi dans les proverbes malagasy, source séculaire de la sagesse malgache, le zébu est l’objet de nombreuses citations telles que :

– « Terak’omby fahavaratra, sady kilalao no harena » c’est-à-dire avoir des veaux en saison de pluie est un chance inouïe car il y a beaucoup d’herbes à ce moment là.

– « Laha nana-tsifa izahay ho nilekaleka, laha nanan-trafo ho nidoladola, laha nanana omby ho nipiopioky » dit un proverbe bara. Cela signifie que un bara fier de sa réussite, se compare à un beau taureau puissant qui balancerait ses cornes et sa grosse bosse graisseuse, admirée de tous sur la place du marché.

AMELIORATION GENETIQUE

GENERALITE

Selon Razandrasoa CV en 1987 seul le croisement d’absorption est utilisé pour l’amélioration du cheptel laitier à Madagascar. Il consiste à substituer une race donnée (dans notre cas, la race locale notamment le zébu malagasy) à une autre race plus performante et plus améliorée (race étrangère) L’intérêt est l’effet d’hétérosis qui est une supériorité dans un caractère d’un hybride F1 à la moyenne de ses parents. Les métis (au demi sang) laitiers sont plus rustiques, moins exigeants que les races pures et plus performantes que les zébus, d’après Razanadrasoa CV. Pour avoir des animaux laitiers plus performants et adaptés à nos conditions climatiques et à notre système d’élevage, Razanadrasoa CV, 1987 précise qu’un animal né dans une région donnée s’y adapte mieux qu’un nouveau veau. En outre, avec une assistance soutenue les éleveurs malagasy pourraient élever convenablement des animaux plus améliorés que le demi-sang.

Enfin, le croisement d’absorption nécessite une disponibilité en permanence d’animaux ou de matériel génétique de race pure. Cette diffusion peut se faire de deux façons, soit par la mise en place de taureaux géniteurs en brousse, soit par l’insémination artificielle.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

CHAPITRE I : CONTEXTE GENERALE SUR LE ZEBU-MALAGASY

I. HISTORIQUE

II. DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUE

III.IMPORTANCE

CHAPITRE II : AMELIORATION GENETIQUE

I-GENERALITE

II. RAPPEL HISTORIQUE DE METISSAGE DU ZEBU MALAGASY AVEC LES RACES ETRANGERES

A. le « RANA »

B. Le croisement avec le zébu Sahiwals

C. Le croisement avec la race Normande

D. Le croisement avec la race Frisonne Française Pie Noire

E. Le croisement avec la race Brune des Alpes

F. Le croisement avec la race Pie Rouge Norvégienne (PRN)

III. LES CENTRES POUR L’AMELIORATION GENETIQUE

A. CRZV Kianjasoa

B. Le Bureau Central Laitier et le Centre National d’Insémination Artificielle (CNIA)

C. FIFAMANOR

CHAPITRE III : PRESENTATION DES PATHOLOGIES DU METIS LAITIERS

I. GENERALITES

II. MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES

A. La dermatose nodulaire ou Lumpy skin disease

B. La dermatophilose ou streptothricose cutanée

C. L’entérite hivernale contagieuse (colibacillose)

D. Les maladies charbonneuses

E. La tuberculose

III. LES PARASITOSES SANGUINES

A. Maladies d’origines rikettsiennes

B. Maladies dues à des protozoaires

IV. LES MALADIES PARASITAIRES

A. Le parasitisme gastro-intestinal

B. Le parasitisme de rumen

C. Le parasitisme des voies biliaires et pancréatiques par les trématodes

D. Les ectoparasites ou parasitoses externes

DEUXIEME PARTIE : ETUDE SUR TERRAIN ET ANALYSE AU LABORATOIRE

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE ET SES PROBLEMES

I. CADRE PHYSIQUE

B. Climat

C. Hydrographie

D. Sols et végétations

II .CADRE HUMAIN

A. Structure démographique de la population

B. Mœurs et coutumes

C. Les infrastructures sociales

D. Les activités économiques

III : LES PROBLEMES RENCONTRES

CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES

I. MATERIELS

A. Matériel animal

B- Matériel de récolte de fécès

C. Matériel de laboratoire

II. METHODES

A. Enquête auprès des éleveurs dans la zone

B. Choix des villages d’intervention

C. Analyses parasitologiques

D. Restitution aux éleveurs des résultats de l’examen au laboratoire

CHAPITREIII : RESULTATS ET INTERPRETATION

I-RESULTATS DE L’ENQUETE

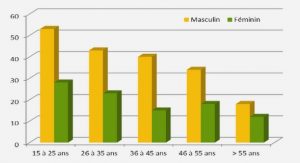

A. Les exploitants

B. Le cheptel laitier

C. L’alimentation

D. La reproduction

E. La production

F. Le logement

D. La situation sanitaire de métis laitiers

TROISIEME PARTIE: DISCUSSION ET SUGGESTIONS

I. DISCUSSION

A. Le profil de l’éleveur

B. Les effectifs du cheptel

C. La composition du troupeau

D. La performance des vaches

E. L’alimentation

F. La reproduction

G. Le logement

H. La pathologie animale

II-SUGGESTIONS

A. La composition du troupeau

B. Le logement

C. L’alimentation

D. La reproduction

E. La santé animale

CONCLUSION GENERALE

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE