Jeu Câlin Malin®

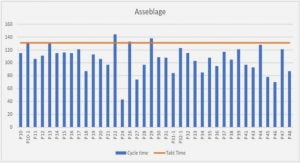

Concernant le jeu Câlin Malin®, les élèves ont dû classer les 6 thèmes du jeu par ordre d’intérêt. La question n’a pas été bien comprise car 19 personnes n’ont pas répondu (21,1%), dont 16 garçons. Les moyennes ont été calculées pour classer les thèmes, plus la moyenne est basse et plus le thème est intéressant pour les élèves. Pour cette question, un test statistique de Bonferroni a été utilisé pour comparer les moyennes. Les réponses reçues apparaissent dans le schéma ci dessous. Le test statistique nuance nos propos. Ainsi il n’est pas possible de dire que la thématique « la relation amoureuse et la sexualité » est préférée à « moyens contraceptifs et dérapages de contraception », de manière significative. De même, il n’y a pas de différences significatives pour les 3 derniers thèmes. Mais on peut affirmer qu’ils se situent après les 2 premiers thèmes. L’ordre n’est pas tout à fait le même en regardant par genre. Pour les filles, « les moyens contraceptifs et dérapages de contraception » d’abord puis en seconde position « la relation amoureuse et la sexualité » sont cités, le reste étant similaire au classement général. D’un point de vu statistique cependant, on peut seulement affirmer que « moyens contraceptifs et dérapage de contraception » ainsi que « relation amoureuse et sexualité » se classent avant « informations pratiques » et « grossesse désirée ou non ». Pour les garçons, « le cycle féminin » se trouve en cinquième position et « informations pratiques » en quatrième position, le reste étant similaire au classement général. D’un point de vue statistique, on peut dire que « relation amoureuse et sexualité » est préféré à tous les thèmes sauf « moyens contraceptifs et dérapage de contraception » avec qui on ne peut le départager.

Les sources d’information des jeunes sur l’éducation à la vie sexuelle et affective

Dans notre étude, le milieu scolaire, c’est-à-dire professeurs et infirmière scolaire, est la première source d’informations des jeunes sur ces thématiques ; viennent ensuite les parents. A noter que dans une enquête réalisée en 2018 par le CPEF en régie directe de Quimper et de ses antennes « Par quels médias communiquer ou passer des messages forts aux adolescents », la principale source d’information était les parents pour un peu plus de la moitié des personnes interrogées (contre 41,1% dans notre échantillon). Toujours dans cette étude, les « cours de SVT » n’étaient cités que dans 3% des cas. En plus d’être plébiscités par les jeunes, les programmes d’éducation à la sexualité en milieu scolaire se sont avérés être un moyen très rentable de lutte contre le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) ainsi que la garantie du droit des jeunes à l’accès aux informations en matière de santé sexuelle et reproductive (Kivela et al., 2013 ; UNESCO 2011, 2016) (6). De nombreuses études citent « internet » comme une importante source d’information pour les jeunes, ainsi ils seraient 80% des 15-30 ans à y faire des recherches en santé (24). Dans notre étude, « internet » n’arrive qu’en 5ème position. La littérature montre également que les adolescents restent assez méfiants sur la toile. Ils recherchent une information fiable et scientifique sur des sites internet dits « professionnels » avec un abord ludique, et se tournent très peu vers les forums (25). Ils ont également besoin d’accéder à de nouveaux types d’environnement numérique d’éducation à la sexualité qui soient réalistes, adaptés sur le plan émotionnel et dénués de jugement moral. Les jeunes préfèrent ainsi un interlocuteur identifié face à eux, et par là, les séances scolaires semblent tout à fait indiquées et pertinentes. Par ailleurs, dans leur utilisation personnelle, les jeunes ont besoin d’aide pour savoir poser un regard critique et se protéger concernant les messages sexuels qu’ils peuvent recevoir (photos ou messages à caractères sexuels ou pornographiques notamment) (Oosterhof et al., 2017) (6). On peut voir la montée d’une nouvelle forme de violence qu’est le « cybersexisme », que l’on peut définir par – les actes, commentaires ou messages à caractères sexuels retrouvés sur les outils numériques et ayant pour but de critiquer l’apparence physique, le comportement amoureux ou encore sexuel d’une personne –. Ce sont des violences sexistes ou sexuelles qui touchent majoritairement les filles, mais aussi les garçons. Les jeunes peuvent également être confrontés à des contenus qu’ils n’auraient pas nécessairement voulu voir ou entendre (26). Il est donc d’autant plus important de leur donner les clés pour se protéger dans l’utilisation d’internet via les sites web et les réseaux sociaux. Il a été démontré que la combinaison de l’ECS avec les services sanitaires annexes (comme l’infirmerie scolaire ou le centre de planification et d’éducation familiale) était un moyen efficace d’améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes (UNESCO, 2015a ; Hadley et al., 2016) (6),cela en donnant des échantillons gratuits (préservatifs, protections périodiques…) mais également en proposant un accueil et un temps d’écoute aux jeunes qui le souhaitent, voir orienter les jeunes vers des services extérieurs.

Avec qui et comment les jeunes souhaitent-ils en parler ?

L’apprentissage par les pairs est ce qui est le plus plébiscité par les collégiens (les étudiants reviennent dans plus de 50% dans notre étude). Ainsi, plus de 90% des élèves de notre étude sont « satisfaits » ou « très satisfaits » de l’intervention par les étudiants sage-femme. Le regard n’est pas le même entre personnes de même âge et on peut observer une libération de la parole que l’on ne retrouverait pas nécessairement avec des animateurs plus âgés (27). Le Haut Conseil de la Santé Publique préconise dans son rapport d’expérimenter les interventions éducatives dans le domaine de la vie affective et sexuelle par des étudiants en santé (28). Le fait que l’intervenant ne soit là que ponctuellement permet aux élèves de se livrer plus facilement et d’identifier cette personne comme ressource sur cette thématique. Néanmoins on peut se poser la question d’un certains biais d’interaction car ce sont les étudiants sage-femme qui animent la séance dans notre étude. Les étudiants sages-femmes ont été très appréciés par les jeunes avec 3 élèves sur 5 « très satisfaits » des animatrices. Les programmes d’éducation à la sexualité sont le plus souvent dispensés par les enseignants, les pairs, les professionnels de santé ou une combinaison des trois ; dans notre étude nous avons une combinaison des trois (Fonner et al., 2014) (6). D’après Pound et al. (2016), les jeunes considèrent qu’un bon éducateur doit posséder les qualités suivantes : « être bien informé, posséder des connaissances en santé sexuelle, faire preuve de professionnalisme, avoir suivi une formation spécifique, avoir de l’assurance, être à l’aise, direct, accessible, impassible, avoir l’habitude de parler de sexualité et s’exprimer dans la langue de tous les jours, être digne de confiance et capable de préserver la confidentialité des informations, avoir des connaissances tirées de l’expérience et être à l’aise avec sa propre sexualité, travailler avec des jeunes, être capable de nouer des liens et d’accepter l’activité sexuelle des jeunes, respecter les jeunes et leur autonomie, les traiter d’égal à égal, avoir des valeurs semblables à celles des jeunes, donner des avis mesurés et ne pas porter de jugement. » Les séances en groupes et avec une mixité des genres sont préférés par les jeunes dans plus de 75% des cas dans notre étude, même si cela peut occasionner de la gêne, voir des remarques à type de « blagues » chez certains. La mixité permet à chacun, garçons comme filles, de donner son point de vue, d’écouter ce que les autres (sous-entendu l’autre sexe) ont à dire. Concernant le support d’intervention, le format « jeu de société » arrive en tête, suivi par « question réponse ». On peut se poser la question d’un biais d’intervention du fait que ces deux types de supports aient été utilisés. D’autres études montrent en effet que les jeunes préfèreraient les supports numériques (vidéos, applications, jeux vidéo…) (29) Néanmoins, tous insistent sur le côté interactif de ces supports, permettant de favoriser l’expression et l’implication des jeunes.

Quels sont les thèmes qui intéressent les jeunes ?

Longtemps les programmes nationaux d’éducation sexuelle se sont attachés à ne parler que des « risques » de la sexualité sans avoir d’approche plus globale et positive. Finalement, notre étude met en avant que les jeunes sont très intéressés par l’aspect relationnel de la sexualité« première fois », « respect », « relations amoureuses et filles garçons », bien que la « contraception » et le « corps humain » reviennent également. On ne retrouve que quelques études dans la littérature qui s’intéressent précisément aux thèmes que les jeunes veulent aborder. Certaines d’entre elles ont ainsi montré que les jeunes, qu’importe le sexe, voulaient en savoir plus sur les sentiments, sur comment entretenir des relations saines, fondées sur le respect et la communication et impliquant ou non une intimité sexuelle (Pound et al., 2016 ; UNESCO, 2015) (6). Il s’agit donc de répondre à la fois à des questions de santé publique (prévention IST, IVG, violences, stéréotypes…), mais aussi à des problématiques d’ordre interrelationnel (relations, respect…). Les concepts clés développés dans l’ECS sont au nombre de 8 : relations interpersonnelles ; valeurs droits, culture, sexualité ; comprendre la notion de genre ; violence et sécurité ; compétences pour la santé et le bien être ; corps et développement humain ; sexualité et comportements sexuels ; santé sexuelle et reproductive. Ces concepts clés sont ensuite développés en 2 à 5 sous thèmes, en fonction de l’âge (6). On retrouve là les thématiques intéressant les jeunes.

Que penser du jeu Câlin Malin® ?

Au vu des précédentes réponses, le jeu Câlin Malin® semble correspondre aux attentes des jeunes. C’est un jeu de société basé sur des questions réponses, il a une forme ludique, est prévu pour être joué avec un petit nombre de personnes et de préférence dans des groupes mixtes (21). Parmi les 6 thèmes du jeu, « la relation amoureuse et la sexualité », « les situations à risque et les IST » et les « les moyens contraceptifs et dérapages de contraception » sont les thèmes qui intéressent le plus les élèves. Câlin Malin®, « un outil pour échanger sur la contraception et la relation amoureuse » (ADIJ 22), remplit bien là son rôle, au vu des thématiques les plus plébiscitées par collégiens. Les objectifs de santé publique énoncés par la circulaire n°2011-216 du 2 décembre 2011 à savoir l’éducation à la sexualité par l’ « accès à la contraception et la prévention des IST et du sida » (30), sont atteints avec l’outil Câlin Malin®. Ce jeu a été créé avec des jeunes, pour tenter de répondre au mieux à leurs besoins. On peut voir que les thématiques qui les intéressent le plus sont les thématiques phares du jeu, à savoir « moyens contraceptifs et dérapage de contraception » ainsi que « relation amoureuse et sexualité ». Plusieurs études internationales ont démontré l’importance d’impliquer les jeunes dans les programmes de santé publique les concernant. Même s’il n’existe que peu de données sur les programmes centrés sur l’apprenant dans le cadre de l’éducation complète à la sexualité, les recherches montrent que ces stratégies garantissent l’efficacité des programmes d’éducation à la santé en général (6). Si l’on s’intéresse aux thèmes où ils déclarent avoir le plus « appris », c’est le thème « situations à risque et IST » qui ressort. Il est important de préciser qu’il s’agit là de connaissances déclaratives, aucun test ou évaluation n’a été réalisée pour juger si les élèves ont plus de connaissances ou s’ils ont modifié leurs pratiques suite à cette intervention. On peut se demander alors si les connaissances de base des élèves de troisième étaient suffisantes. Comme le montre plusieurs rapports, le sentiment d’information est en baisse chez les jeunes concernant le VIH et le Sida notamment (12). La Bretagne se classe parmi les régions les moins touchées par le VIH mais où le taux de dépistage est aussi le plus bas de France et diminue (31). De même, on observe une recrudescence, en Bretagne, comme en France, du taux d’IST à Chlamydiae et à Gonocoque. Notre étude met l’accent sur l’importance de bien informer les jeunes sur les IST, là où certainement des lacunes persistent. Il peut être intéressant aussi de voir que le thème « relation amoureuse et sexualité » est un thème qui intéresse le plus les collégiens mais qu’a contrario, c’est un des thèmes où ils déclarent avoir le moins « appris » (avant dernier dans notre étude). Que devons-nous en penser ? Notre information est-elle suffisante ? Nos propos sont-ils vraiment ce qu’ils attendent de nous ? Ou est ce justement un sujet trop subjectif ? Il faudrait continuer à chercher, pour rendre visible ce que ces élèves veulent réellement savoir. L’argumentaire inter associatif sur « l’éducation à la sexualité en milieu scolaire par des professionnels extérieurs à l’éducation nationale » a identifié certains besoins et préoccupations des jeunes (32). Un approfondissement de cette question pourrait être pertinent pour estimer si ce besoin concerne plutôt le pratico-pratique (comment mettre un préservatif, comment se passe la première fois, la première fois cela fait-il mal ou non, etc) ou à l’inverse de notions plus subjectives (comment savoir si on est amoureux, comment savoir s’il ou elle nous plait, etc). Sur la pertinence des défis, il est important de nuancer. Plus de la moitié des élèves de notre étude se disent « très satisfaits ». Or dans les remarques à la fin de notre questionnaire, certains élèves classent les défis dans « ce qu’ils ont le moins aimé » (7 au total) et d’autres dans « ce qu’ils ont le plus aimé » (3 au total). Concernant la durée de jeu, nous nous étions mis d’accord pour une séance de 1h30 avec un temps d’au moins 10 minutes laissé à la fin de l’intervention pour remplir les questionnaires. Les concepteurs du jeu établissent le temps de séance entre 1h30 et 2h. Les élèves sont 30% à être « très satisfaits » et 43% à être « satisfaits ». Dans les « points d’amélioration » à la fin du questionnaire, 13 élèves souhaitaient un temps de séance plus long, là ou seulement 2 personnes trouvent l’intervention trop longue. Aucun texte de loi ne précise la durée règlementaire de ces séances, seulement le nombre. La durée de 1h30 semble plus facile pour organiser ces séances avec les emplois du temps des collégiens et les intégrer plus facilement entre les cours théoriques. Concernant l’ambiance de la séance, la moitié des élèves est très satisfaite et les trois quarts se sont sentis écoutés. Cela est favorisé par le petit nombre d’élèves participants pour chaque séance. La majorité des élèves se dit plutôt gênée, on retrouve dans les commentaires négatifs en fin de questionnaire les blagues et autres remarques. Cependant cela ne remet pas en cause la mixité des séances, qui est plébiscitée.

Continuer à améliorer les séances d’éducation à la vie sexuelle et affective

Suite à cette intervention, les élèves se sentent en majorité « mieux informés », pour plus de la moitié des élèves. Cela souligne l’importance de pérenniser ces séances qui sont un réel apport aux jeunes et de rendre plus systématique leur réalisation, et ce pour tous les niveaux. Dans notre étude plus de 44,4% des élèves disent changer leurs pratiques suite à cette intervention ; cela représente une preuve supplémentaire de l’utilité de ces séances. Dans un souci d’évaluation et d’amélioration de nos actions, bien que le questionnaire de satisfaction soit un moyen assez efficace, on peut également recourir à l’observation directe ou à des entretiens pour évaluer ces séances. Il existe ainsi des échelles et enquêtes validées pour fournir des informations sur l’évolution des connaissances, des attitudes et des pratiques. Par exemple, « l’échelle de l’estime de soi », « l’échelle d’auto-efficacité pour l’utilisation du préservatif », « la mesure Hemingway des liens sociaux chez l’adolescent », « l’échelle de communication parent adolescent » et « l’échelle des rapports de force dans les relations sexuelles » pour ne citer que ces dernières (Fonds des Nations Unies pour la population, 2014) (6). Il est important de continuer à évaluer ces interventions et donc le jeu, à chaque séance, avec une version simplifiée du questionnaire proposé ou bien une autre des méthodes citées ci dessus. L’implication des jeunes, mais également celle des parents et d’autres acteurs de la communauté, améliore la qualité de l’éducation à la sexualité. La participation des jeunes garantira ainsi que l’éducation est axée sur les réalités contemporaines dans lesquelles ils vivent leur sexualité, plutôt que de suivre un programme défini à l’avance, par les éducateurs (OMS Europe et BZgA, 2010) (6). L’outil Câlin Malin® est plébiscité par les jeunes, que ce soit sur la forme (jeu de société, en groupe mixte, avec un animateur extérieur, questions-réponses, etc) et sur le fond (thématiques qui intéressent les jeunes, notamment la contraception et les relations amoureuses, etc). Cet outil vient en complément de ce que les élèves savent déjà, connaissances acquises par le milieu scolaire principalement mais pas que. Depuis le début, cet outil a été construit en collaboration avec les jeunes et a toujours été actualisé au vu des connaissances scientifiques valables.

|

Table des matières

I. INTRODUCTION

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. TYPE D’ETUDE

B. POPULATION, LIEU ET PERIODE D’ETUDE

C. SUPPORT : JEU CALIN MALIN®

D. RECUEIL DE DONNEES

E. ANALYSE DES RESULTATS

III. RÉSULTATS

A. PRESENTATION DE LA POPULATION

B. INFORMATIONS PREALABLES A LA SEANCE ET SOUHAIT DES ELEVES

C. JEU CALIN MALIN®

1. Intérêt des élèves en fonction des thématiques

2. Apport de connaissance en fonction des thématiques

3. Appréciation générale du format du jeu

D. ÉTUDE DE LA SATISFACTION DE LA SEANCE

E. REMARQUES LIBRES DES ELEVES

IV. DISCUSSION

A. PRINCIPAUX RESULTATS DE CETTE ETUDE

B. FORCES ET LIMITES

C. DISCUSSION AUTOUR DES PRINCIPAUX RESULTATS DE CETTE ETUDE

1. Informations préalables à la séance

2. Les sources d’information des jeunes sur l’éducation à la vie sexuelle et affective

3. Avec qui et comment les jeunes souhaitent-ils en parler ?

4. Quels sont les thèmes qui intéressent les jeunes ?

5. Que penser du jeu Câlin Malin® ?

6. Les limites du jeu Câlin Malin®

7. Continuer à améliorer les séances d’éducation à la vie sexuelle et affective

V. CONCLUSION

VI. BIBLIOGRAPHIE

VII. ANNEXES

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet