Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Démographie des MNA en France

La notion de MNA est apparue en France autour des années 1990. Leur arrivée sur le sol Français est un phénomène croissant et difficilement quantifiable. A l’heure actuelle, les seuls chiffres accessibles proviennent des différents rapports annuels d’activités de la Mission des Mineurs Non Accompagnés du Ministère de la Justice (6) :

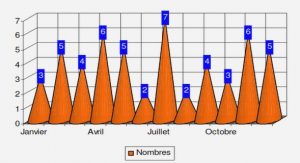

‐16 760 personnes déclarées mineures non accompagnées (MNA) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ont été portées à la connaissance de la cellule nationale.

On note une diminution par rapport à 2018 :

‐ 17022 du 1er janvier au 31 décembre 2018.

‐ 14908 du 1er janvier au 31 décembre 2017.

‐ 8054 du 1er janvier au 31 décembre 2016.

‐ 2555 personnes du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Les prochaines données seront disponibles dans le rapport d’activité de 2021, toutefois, une diminution de ces chiffres est à prévoir du fait essentiellement de la pandémie COVID 19 et de la fermeture relative des frontières.

Pays d’origine et motif de départ.

Les MNA viennent de tous les continents du monde. En 2019, ils étaient majoritairement nés en Afrique (81,13 %) et notamment en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Mali.

D’après une étude de 2013 d’Angelina Étiemble (sociologue et maître de conférences), les différentes raisons de départ de ces jeunes migrants peuvent être classés en 7 grandes catégories (8) :

● Les exilés : enfants victimes de répression politique ou ethnique dans leur pays d’origine. Ils fuient les persécutions dont ils sont la cible dans leur pays d’origine.

● Les mandatés : enfants incités à partir dans l’espoir de faire sortir de la misère les proches restés au pays.

● Les exploités : enfants victimes de réseaux de trafiquants de tous genres : pédophilie, prostitution, drogue, travail illégal.

● Les fugueurs : enfants qui quittent leur foyer pour échapper à des maltraitances vécues ou conflits intra‐familiaux.

● Les errants « dans la rue » : Enfants ayant cumulés des périodes de « débrouille » dans la rue, dans leur pays d’origine. Ils partent en quête d’une vie meilleure.

● Les rejoignants : enfants qui ont le projet initial de retrouver un parent, de la famille ou des membres de leur communauté.

● Les aspirants : enfants en quête d’un « avenir meilleur », d’une réalisation personnelle à travers ce parcours migratoire.

Les causes et raisons de départs sont variées et parfois multiples. Les MNA ont des profils complexes, avec un projet migratoire qui peut se modifier et se transformer au cours du temps.

Cadre légal des MNA

La protection de l’enfance : “enfants en migration”

Les MNA sont des enfants privés de responsables légaux dans un pays étranger. Ils sont donc considérés comme « enfants en danger ». A ce titre, ils bénéficient en France d’un droit à une protection et ce, peu importe leur nationalité. La France s’engage à protéger tous les enfants considérés comme en danger.

En effet, il est notifié dans l’article L.122‐3 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) que « la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge » (9).

La protection est administrative et judiciaire au même titre que celles des mineurs en dangers dont les parents sont présents sur le territoire.

D’après la loi du 6 janvier 1986, La protection de l’enfance incombe aux services départementaux. L’article L.226‐3 du Code de l’Action Sociale et des Familles du 14 mars 2016 prévoit que « l président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et qu’elle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. » (10)

Dans le département des Bouches du Rhône, l’ADDAP 13 est une association conventionnée et subventionnée par le conseil départemental pour porter la politique globale de la protection de l’enfance. Au sein de son association, il existe un pôle spécifique dans la prise en charge des MNA qui garantit sa protection (9).

L’article 1 de la loi n°216‐297 du 14 mars 2016 concernant la protection de l’enfant, précise que « la protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits (9). »

Le pôle MNA de l’ADDAP13 doit ainsi s’assurer que les MNA bénéficient de leurs droits fondamentaux, dont le droit à la santé.

Néanmoins, l’accès aux droits fondamentaux est particulier pour le MNA. Il existe une procédure spécifique et singulière qui consiste à évaluer leurs situations afin de leur permettre d’accéder à cette protection. Les critères de minorités et d’isolement familial doivent absolument être vérifiés pour que la personne soit « reconnue mineure » et obtienne une protection (11).

Accès au dispositif de protection pour les MNA

Le parcours permettant d’accéder à une protection de l’enfance est long et fastidieux. Quand le jeune arrive sans parents, il doit se présenter au commissariat pour être orienté vers le Conseil Départemental, qui va le recueillir. Cet accueil est une des missions des Conseils Départementaux (CD).

Le conseil départemental d’arrivée organise et met en place l’accueil d’urgence, la mise à l’abri pendant 5 jours puis l’évaluation de la situation du jeune.

Durant cette période, le CD ou l’association à laquelle cette mission est déléguée (ADDAP 13 à Marseille) évalue la situation du jeune afin d’affirmer ou d’infirmer sa minorité́ et son isolement sur le territoire français. L’évaluation de la situation comprend un entretien individuel avec le jeune ainsi que l’examen des papiers d’identités (12).

Quand l’évaluation est terminée, le CD transmet la conclusion au parquet des mineurs.

Le procureur prend alors une des décisions suivantes :

‐Soit le parquet considère que le jeune n’est pas mineur : il peut demander une enquête sans délivrance d’une Ordonnance de Placement Provisoire* : le jeune reste donc sans protection.

‐Soit le parquet considère que le jeune est mineur et informe la cellule nationale d’orientation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse **(PJJ). Le procureur délivre une OPP puis transmet le dossier au parquet concerné qui saisit le Juge des Enfants (JE) de la même juridiction (celle du lieu d’arrivée ou une autre).

Lorsque la cellule nationale d’orientation de la PJJ a fait connaître sa décision, le parquet transmet le dossier au parquet désigné qui saisit le JE de la même juridiction. Le juge des enfants tient une audience où il va déclarer :

* OPP est une mesure qui permet au juge des enfants ou au procureur de la république de placer un mineur dans une structure susceptible d’assurer son accueil et son hébergement.

**la PJJ pilote le dispositif national d’orientation des mineurs selon un quota par département. Beaucoup de mineurs sont réorientés.

‐Soit que le jeune est « majeur » ; le juge ne délivre ni d’OPP ni de Jugement d’Assistance Éducative (JAE)***.

‐Soit il reconnaît le jeune comme ayant moins de 18 ans ; il produit alors un Jugement d’Assistance Éducative.

‐ Soit des éléments complémentaires sont nécessaires à l’enquête afin de prendre une décision et délivre alors une OPP pour un temps provisoire.

Si une enquête est demandée par le procureur, alors la Police Aux Frontières (PAF) est sollicitée et convoque le jeune. Elle prend ses papiers, contrôle s’il n’est pas recherché, compare les empreintes digitales, prend des photos et opère un contrôle documentaire.

On peut aussi lui proposer un test osseux. Le jeune peut accepter ou refuser ce test. La loi de réforme de la protection de l’enfance de 2016 a légalisé ce test, Le refus est risqué pour le jeune qui peut se voir, du coup, considéré comme majeur (13).

*** L’expression « Assistance éducative » désigne un ensemble de mesures qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des enfants

Droit à la santé

L’un des droits fondamentaux en protection de l’enfance est de promouvoir la santé physique et psychique des mineurs protégés.

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) recommande « de n’apporter aucune restriction à l’accès des MNA aux soins médicaux, de quelque nature qu’ils soient. A cet égard, il est indispensable de renforcer et d’améliorer l’accès des Mineurs isolés étrangers à la prévention et d’assurer la continuité des soins » (14).

La prise en charge en matière de santé physique et psychique doit être effective dès la mise à l’abri du jeune MNA (15)

Selon l’article 26 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant « les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité́ sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité́ avec leur législation nationale. ». Les MNA pris en charge par les services de l’ASE ou de la PJJ doivent pouvoir bénéficier d’une couverture maladie universelle et complémentaires. Si ils ne peuvent pas solliciter la Couverture Maladie Universelle, alors les MNA en attente d’une reconnaissance doivent pouvoir bénéficier de l’Aide Médicale État (AME) dès leur arrivée en France (16).

Psychopathologie des MNA

Une population complexe

Les MNA représentent une population spécifique et singulière avec des particularités sociodémographiques et psychologiques propres.

Selon l’ancienne appellation « MIE » il s’agit de :

‐ Mineurs : ce sont la plupart du temps des adolescents dans une période clé de leur vie.

En effet, l’adolescence est une période cruciale au cours de laquelle le jeune est en plein processus de transition.

‐ Isolés : c’est‐à‐dire sans parents ou proches, ce qui souligne une vulnérabilité.

‐ Étrangers : leur exil implique un parcours migratoire et un arrière‐plan culturel différent.

Ils se retrouvent coupés de leurs repères culturels et de leurs codes sociaux.

Pour saisir les particularités de cette population, particulièrement en termes de santé mentale, il est essentiel d’en avoir une compréhension globale.

Santé mentale et migration

La situation d’exil constitue un facteur de risque considérable en santé mentale. Les différentes études publiées sur les demandeurs d’asile ou sur les réfugiés mettent effectivement en évidence une prévalence et une intensité plus élevée de détresse psychologique et de troubles mentaux avérés.

On retrouve ainsi des taux plus importants de troubles dépressifs, troubles anxieux, état de stress post‐traumatiques et de troubles psychotiques (17).

La souffrance mentale, définie comme une altération de la santé mentale, est aussi retrouvée, ne remplissant pas les critères d’un diagnostic psychiatrique, elle a tout de même un impact significatif sur la santé mentale (18).

Différents facteurs peuvent expliquer ces résultats, comme :

‐ des événements de vie traumatiques antérieurs à l’exil : expositions à la violence, à mort de proches, tortures, conditions socio‐économiques défavorables (19).

‐ et des évènements de vie traumatiques durant le voyage en lui‐même : traversée périlleuse, violence, esclavage, trafic d’être humain, pertes (19)(20).

Plusieurs études se sont concentrées sur les événements de vies traumatiques postérieurs à l’exil et font ressortir le poids considérable des facteurs de stress après l’arrivée dans le pays d’accueil. La précarité, les difficultés concernant l’adaptation et l’intégration, l’isolement, l’incertitude de leur situations administratives sont identifiées comme facteurs de stress à leur arrivées (21)(22)(23).

Ces différents facteurs diminueraient considérablement les capacités de coping **** du sujet à se confronter aux traumatismes vécus et à faire face aux difficultés du quotidien.

Les MNA : un groupe particulièrement vulnérable

Cumulant plusieurs facteurs de vulnérabilités, les MNA sont identifiés comme une catégorie considérablement à risque sur le plan de la santé mentale.

En plus de l’exposition aux mêmes adversités que les autres enfants / adolescents quittant leur pays d’origine, la privation de parents ou de personnes ressources entraîne d’autres conséquences qui se surajoutent.

La séparation (qu’elle se passe lors du départ ou pendant le voyage) est un élément traumatique, d’autant plus quand elle survient à un âge précoce (23).

****Lazarus et Folkman (1984) définissent le coping comme « l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d’un individu#.

Dépourvus d’étayage et de protection familiale, les MNA seraient plus exposés aux événements traumatiques que les mineurs accompagnés. Ils auraient aussi une diminution de leur capacité d’adaptation face à ces évènements (24).

Les MNA se retrouvent aussi aux prises dans des injonctions paradoxales car ils doivent faire preuve d’une grande autonomie devant le dangereux parcours qu’est l’exil et devant les enjeux d’intégration dans une société culturellement différente. Or, quand ils sont pris en charge dans le pays d’accueil, ils se retrouvent dans une position plutôt passive, de dépendance envers des institutions et doivent attendre pendant souvent plusieurs mois une reconnaissance de leur minorité (25).

Ces injonctions paradoxales participent à produire chez les MNA une surreprésentation de troubles anxieux, dépressifs, post‐traumatiques (26), et de comportements auto‐ agressifs et suicidaires (27).

Ces taux sont plus élevés comparés aux adolescents originaires du pays d’accueil, et comparativement aux adolescents migrants arrivant avec leurs parents (28).

Recours aux soins psychiques par les MNA

De manière générale, les enfants et adolescents ont moins accès aux soins psychiques que ce dont ils auraient besoin. L’initiative et la décision émanent le plus souvent des parents ou de l’entourage familial.

Ainsi on estime que les MNA, vulnérables et isolés, auraient un recours aux soins psychologiques et psychiatriques très inférieur à leurs besoins (29)(30).

D’après une étude française, les principaux motifs de consultations en santé mentale des adolescents sont des troubles du comportement externalisés, alors que la détresse psychique des MNA se traduit le plus souvent sous une forme internalisée (dépression, anxiété, symptômes post‐traumatiques…), donc beaucoup moins repérable.

L’expression symptomatique moins bruyante et l’absence d’entourage proche contribuent. Au moindre recours aux soins des MNA (31).

Type de recueil : entretiens semi‐dirigés

La technique de recueil de données la plus pertinente s’est révélée être l’entretien semi‐dirigé.

En effet, ce type d’entretien en face à face a semblé être plus adapté dans ce contexte de quête de sens et de démarche compréhensive de la relation de soins vécue « médecin‐ MNA ».

On les nomme semi‐dirigés car ils s’appuient sur un guide d’entretien qui est réalisé au préalable, les questions sont ouvertes, permettant à l’interrogé de répondre librement (33).

Le guide d’entretien a ainsi été conçu autour de cinq grands thèmes :

1) Représentations des soignants sur un MNA.

2) Rencontre et symptomatologie retrouvées avec un MNA.

3) Difficultés ressenties, adaptation à ces difficultés..

4) Vécu de la rencontre avec un MNA.

5) Pistes d’améliorations.

Ces thèmes nous ont permis de répondre à l’objectif principal et d’avoir des éléments de réponse pour les objectifs secondaires.

Le guide a été modifié et a évolué au cours des premiers entretiens. Il a servi de repère et a été validé par le directeur de thèse Dr Jokthan GUIVARCH et le pédopsychiatre Dr Tiphaine KROUCH (ANNEXE 2).

Déroulement de l’entretien

Le lieu et l’heure ont été choisis au gré par l’interrogé. Avant chaque entretien, les objectifs de la recherche et les grands thèmes abordés lors de l’entretien étaient expliqués.

Un consentement oral et écrit leur a été soumis. L’interrogé devait préciser s’il acceptait ou non la retranscription mot à mot de son entretien. Volontairement, nous n’avons pas demandé les caractéristiques des participants (âge …) pour protéger au maximum leur anonymat. D’autant plus que ces informations n’apportaient pas, selon nous, d’informations pertinentes pour cette recherche.

Les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’une application d’enregistreur vocal sur un portable du modèle « Sony Xperia » et ce du début à la fin.

Retranscription

La retranscription des interviews a été réalisée mot à mot sur un logiciel Word, sans reformulation, en respectant les tournures de phrases. L’anonymisation a été réalisée au début de la retranscription.

Analyse des données

Les différentes retranscriptions ont été analysées par un premier chercheur, puis ont ensuite été relues par un deuxième chercheur qui n’avait pas été présent durant les entretiens. Cette deuxième lecture a ainsi permis de confirmer ou d’infirmer les interprétations et les conclusions du premier chercheur.

Les entretiens ont été relus de nombreuses fois afin d’en extraire les thèmes essentiels. La trame était déjà présente dans le guide d’entretien mais certains thèmes ont pu être découverts au fur et à mesure.

L’intégralité des entretiens a été codée : Les verbatims ont été définis puis regroupés et classés en thèmes et sous‐thèmes.

Le classement des verbatims a pu être établi grâce à l’utilisation d’un logiciel tableur sur « Google sheet » permettant ainsi d’intégrer les citations des médecins aux différents thèmes et sous thèmes trouvés.

Ce logiciel « Google sheet » est un tableur en ligne permettant de créer et de mettre en forme des feuilles de calcul.

Chaque citations a été associée au médecin qui l’a exprimée par la nomenclature MX (M1, M2, M3 (…) M10)

|

Table des matières

INTRODUCTION

I. Généralités et contexte

I.1. Qui sont les MNA ?

1.1 Définition d’un MNA

1.2 Démographie des MNA en France

1.3 Pays d’origine et motif de départ.

I.2. Cadre légal des MNA

2.1 La protection de l’enfance : “enfants en migration”

2.2 Accès au dispositif de protection pour les MNA

II. Santé mentale des MNA

II.1. Psychopathologie des MNA

1.1 Une population complexe

1.2 Santé mentale et migration

1.3 Les MNA : un groupe particulièrement vulnérable

1.4 Recours aux soins psychiques par les MNA

III. Justification et objectif de l’étude

MÉTHODOLOGIE

I. Méthodologie de la recherche

I.1 Type d’étude

I.2 Population d’étude

II. Recueil de données

II.1. Type de recueil : entretiens semi‐dirigés

II.2. Déroulement de l’entretien

II.3. Retranscription

III. Analyse des données

RÉSULTATS

I. Données générales

I.1. Caractéristiques des entretiens

I.2. Caractéristiques de la population

II. Représentations des soignants sur un MNA

II.1. Définition d’un MNA

II.2. Les raisons d’exils des patients MNA

II.3. Le parcours juridique et administratifs du MNA

II.4. Les dispositifs de soins existants

II.5. Synthèse des résultats

III. Rencontre et symptomatologie retrouvée avec un MNA

III.1. Rencontre avec le MNA

III.2. Vignettes cliniques

III.3. Prise en charge du MNA

III.4. Synthèse des résultats

IV. Difficultés et limites ressenties

IV.1. Barrière de la langue

IV.2. Barrière culturelle

IV.3. Limite de l’anamnèse

IV.4. Contre‐transferts des équipes soignantes

IV.5. Relais de soins et suivis

IV.6. Synthèse des résultats

V. Vécu de la rencontre avec un MNA

V.1. Compétences et postures remises en cause

V.2. Prise en charge formatrice

V.3. Synthèse des résultats

VI. Pistes d’améliorations

VI.1. Former et sensibiliser

VI.2. Perfectionner les Services interprètes

VI.3. Optimiser la continuité des soins

VI.4. Synthèse des résultats

DISCUSSION

I. Synthèse graphique des principaux résultats

I.1. Représentations des soignants sur un MNA

I.2. Rencontre et symptomatologie retrouvée avec un MNA

I.3. Difficultés et limites ressenties

I.4. Vécu de la rencontre avec un MNA

I.5. Piste d’amélioration

II. Discussion des principaux résultats à la lumière de la littérature

II.1. Représentations des soignants à l’égard des MNA

1.1 Contexte de départ et d’arrivée

1.2 Accès à la minorité

1.3 Précarité

1.4 Dispositifs de soins existants

II.2. Rencontre et symptomatologie retrouvée avec un MNA

2.1 Rencontre

2.2 Vignette clinique

2.3 Spécificité clinique

2.4 Prise en charge

II.3. Difficultés et limites ressenties

3.1 Barriere de la langue

3.2 Barriere culturelle

3.3 Barrière dans l’accès aux soins et l’accompagnement des MNA

3.4 Orientation et relais de soins

II.4. Vécu de la rencontre avec un MNA

4.1 Approche transculturelle

4.2 Le contre‐transfert culturel

II.5. Pistes d’améliorations

III. Forces et faiblesses

1) Les forces

2) Les faiblesses de l’étude

IV. Perspectives

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Télécharger le rapport complet