Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Caractéristiques généraux des appareils

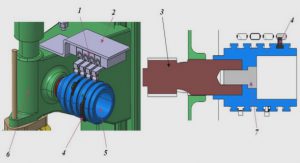

Dans les classificateurs gravimétriques opérant par jiggage, deux éléments assurent la classification des particules lourdes et légères :

– Un piston ou un diaphragme pour assurer le mouvement alternatif de jiggage du fluide de sédimentation .

– Un crible permettant d’obtenir une bonne stratification du dépôt de particule.

Mise en oeuvre

L’appareil le plus utilisé dans ce cas est le jig ou banc à piston. Dans une cuve remplie d’eau (fluide de sédimentation), un piston imprime des pulsations verticales provoquant un mouvement de l’eau sous forme de courant alternativement ascendant et descendant à raison de 60 à 330 pulsations par minute. De ce fait, les particules légères sont en suspension tandis que les grains d’or plongent en fond de cuve. La netteté de la concentration dépend de la différence de densité de la taille et de l’allure des grains. Au bout de certains nombres de secousse, les matériaux se sont classés par densité et on a trois niveaux (granoclassement) :

– le lit supérieur : composé de légers et stériles .

– au milieu ou niveau de transition avec des mixtes .

– au fond : un niveau composé de mixtes riche en or.

d- Jig à crible fixe La grille fixe permet la formation de la couche stratifiée de la particule qui forme un lit filtrant. En effet, les lourds filtrent à travers ce lit et sont recueillis dans les fonds des récipients tandis que les particules légères constituent la surverse. Jig BENDELARI Le mouvement du fluide est obtenu à l’aide d’un diaphragme dont le mouvement est entraîné par un mécanisme excentrique. On envoie l’eau sous la grille.

Technique de séparation

Dans ces appareils, le plan incliné est représenté par un plateau rectangulaire ayant de faibles inclinaisons transversales à surface rifflée animée d’un mouvement à secousse transversale avec une fréquence de secousse 250 à 350 par minute et de course qui va de 10 à 40 millimètres. L’eau est distribuée, sur toute la longueur, à la partie haute du plateau ; elle s’écoule latéralement sous forme de film liquide par son propre poids. Elle entraîne vers le bas les particules introduites à la partie supérieure du plan incliné.

Les riffles et les secousses

Les riffles : Les riffles augmentent la capacité des tables. Elles servent à piéger l’or. Sur la surface de la table, des riffles à longueurs différentes sont disposées ensemble, parallèlement entre eux, à espacement régulier. Leur longueur croit de la partie haute vers la partie basse.

Rôles : Le rifflage permet la stratification des grains par l’action conjuguée des secousses et de l’eau de lavage.

Les secousses : Ce sont des mouvements (va et vient) périodiques asymétriques du plan incliné imprimé par un mécanisme entraîné par un moteur.

Rôles :

Elles provoquent la stratification des grains .

Elles permettent l’évacuation des particules piégées entre les riffles, à la sortie desquels les grains sont soumis à l’action combinée de la nappe fluente et des secousses.

Les secousses provoquent l’amollissement des couches de grains lourds jusqu’à la surface de la table.

Les riffles

Ce sont des barres ou des lames ou des matériaux qui agissent en créant une turbulence et une variation d’écoulement d’eau dans le sluice. Cette action augmente l’efficacité de la séparation par gravité. Ils sont souvent disposés en travers du sluice. Ils peuvent être en métal, en bois, en pierre et même en plastique. Pour sa durabilité, le bois peut être armé avec du métal. Les riffles en fibres de coco sont réputés très bons pour récupérer l’or fin.La hauteur, l’espacement, l’angle vertical des riffles peuvent être réglé pour maximiser la rétention de l’or. Ils sont déterminés expérimentalement et sont fonction des caractéristiques de l’or. Mais, la hauteur couramment utilisée est de 5-7 cm ; ils peuvent être espacés de 1.5 à plusieurs centimètres. La forme en fût seau du riffle transversal, le côté le plus mince étant placé en bas tend à créer un mouvement de turbulence qui est favorable à la concentration. Une moquette, ou une toile de tissu est placée sous et entre les riffles pour maximiser leur efficacité. Les riffles sont amovibles (ils sont fixés sur un dispositif calé dans le caisson) pour permettre la récupération de l’or déposé sur la moquette. Comme il a été souligné auparavant, les riffles étaient autrefois en bois, verticales, minces mais suffisamment épaisses pour être résistantes. Elles s’emboîtaient sur deux réglettes longitudinales fixées sur les deux bords du sluice de manière à pouvoir être enlevées au moment des clean up. De nos jours les riffles sont métalliques. Il existe différents types mais le plus souvent on utilise :

les riffles « américaines » cornières de 3 cm de côté, espacées de 6 à 8 cm, légèrement inclinées vers l’arrière .

les riffles « hongrois » de 7 cm de haut, espacées de 10 à 20 cm suivant la teneur en argile, le sens du courant.

Les riffles droits.

Alimentation du sluice

Dans les opérations à petite échelle, en alimentant le sluice il est courant de placer un crible ou un grizzly pour éliminer les gros blocs qui sont stériles de toute façon. Le crible devrait être incliné de telle sorte que les grosses particules roulent vers le côté. La dimension de la maille du crible dépend de l’alimentation, mais devrait être en général entre 0.5 à 2.5cm.

A plus grande échelle, un crible tournant ou un trommel pourrait être utilisé. Si le tout-venant contient trop d’argile, il est préférable de briser avec une houe ou un râteau la matière argileuse à la tête de série de caissons avant d’être admise dans le sluice. Cette étape est importante parce que les particules d’or déjà déposées peuvent s’adhérer et être transportées par les mottes d’argiles non brisées qui entrent dans le sluice.

Approvisionnement en eau

La quantité d’eau disponible influera sur la taille des opérations et de taille du sluice utilisé. Un flux minimal de 30-40 cm (environ 800L par minute) est requis pour un sluice de 30cm de large à forte inclinaison. De plus petits débits peuvent être utilisés en emmagasinant l’eau dans une sorte de réservoir et en l’utilisant de façon intermittente.

Une pratique courante quand la quantité d’eau est limitée est d’utiliser un grizzly ou un crible au-dessus du sluice pour éliminer les matériaux de grandes dimensions et ainsi le fonctionnement de l’eau augmente. La réduction de la quantité de matériau traité en le faisant passer dans un trommel pour laver et cribler les particules grossières est un autre moyen efficace pour abaisser la quantité d’eau nécessaire.

L’eau est souvent conduite par un fossé jusqu’au sluice. Toutefois, si le sol est assez riche, il est faisable de pomper l’eau jusqu’au sluice. La faisabilité d’obtenir un écoulement par gravité devrait être d’abord explorée, le coût de pompage étant supérieur au creusement d’un long fossé, quand le coût est distribué sur le volume du minerai déplacé. Un nombre convenable de caissons peut être utilisé pour transporter la gangue vers un lieu de décharge loin du lieu de travail.

Pente de la table

La pente de la table doit être de 8 à 9 %. L’expérience a montré que 9 % était l’idéal.

Cependant il s’agit d’une pente en cours de fonctionnement c’est à dire la table pleine de gravier et d’eau. Des pentes plus faibles engorgent les riffles, l’or ne pouvant plus se déposer est entraîné en queue de sluice ou même rejeté à la rivière. Des pentes de 6 à 4 %, comme on l’a déjà constaté sur certaines dragues sont tout à fait insuffisantes et il est déjà arrivé dans ces cas, de trouver en queue de sluice, malgré les affirmations du propriétaire de l’or même relativement gros, en proportion nettement excessive (0,67cg d’or dans deux litres de produits).

Les deux fûts

Le principe des deux fûts est simple. L’eau pompée à partir du premier fût (à gauche sur la photo) suit tout le circuit pour finir dans le deuxième fût. Puis, à l’aide d’un conduit reliant les deux fûts, l’eau exécute un circuit fermé en passant du second fût au premier. Pour les produits non argileux, il n’y a aucun inconvénient à recycler l’eau après son passage dans le bac de décantation. Ce dispositif est avantageux pour une utilisation dans une zone où l’eau viendrait à manquer.

Richesse de Matlab : ses fonctions préprogrammées

Matlab est doté d’une collection de fonctions (m-files) préprogrammées (notamment dans ses Toolboxes) spécifiques à des domaines aussi variés que les statistiques, le traitement du signal et d’image, la logique floue, les réseaux de neurones, les ondelettes, … et qui permettent de résoudre un bon nombre de problèmes relatifs à ces domaines. Pour visualiser ces fonctions, il suffit de taper help suivi du non de la famille à laquelle appartient la fonction.

Pour connaître le nom de ces familles, il suffit juste de taper help. Plus de 1500 fonctions préprogrammées :

– Générale (help general): help, demo, dir, cd, !, clear, whos, clear, clc,…

– Opérateurs (help ops) : +, -, *, /, ^, =, ~=, <, >, &, | , ~, .*, ./, .^, …

– Langage (help lang) : if, else, for, while, case, …

– Fonctions élémentaires sur les matrices (help elmat ) : rand, ones, size, diag, ‘, …

– Fonctions mathématiques élémentaires (help elfun ) : cos, tan, sin, sinh, asin, asinh, exp, log, log10, round, …

– Fonctions mathématiques spécialisées (help specfun) : airy, gcd, lcm, factorial, cart2sph, cart2pol.

– Fonctions sur les matrices (help matfun) : norm, trace, det, inv, eig, … – Analyse de données (help data fun) : max, min, hist, diff, corrcoef, conv, conv2, …

– Polynômes et interpolations (help polyfun ) : interp, interp2, spline, voronoi, polyarea, roots, polyfit.

Où écrire ses programmes/instructions et comment les exécuter :

Toutes les instructions permises par Matlab peuvent être lancées à partir de la fenêtre de commande, il suffit d’écrire ces instructions en respectant leur syntaxe et de taper enter pour valider. Si nous avons un nombre très réduit d’instructions à exécuter, il est en effet possible de les écrire directement dans cette fenêtre de commande. Toutefois, le plus souvent nous avons besoin d’écrire des programmes assez longs et surtout de sauvegarder ces programmes. L’éditeur de programmes ou de fichiers d’extension .m est fait pour cela. Pour l’activer, aller dans le menu file et cliquer sur open pour ouvrir un fichier existant ou bien sur new puis M-file si on veut créer un nouveau fichier.m. Pour lancer (exécuter) un programme, on peut soit à partir de la fenêtre de programme faire tools suivi de run ou bien écrire carrément le nom du programme dans la fenêtre de commande suivi de enter. Notons que lorsqu’on ouvre Matlab (i.e. la fenêtre de commande), le répertoire de travail par défaut est c:\matlab\work. Toutefois le(s) programme(s) qu’on veut exécuter peut se trouver dans un autre répertoire qu’il va falloir atteindre par l’instruction cd (similaire à celle du DOS) ou encore mieux par la commande set path qui se trouve dans le menu file. En choisissant le répertoire de travail par Browse. Une fois ce répertoire sélectionné, sauvegarder ce path par la commande save path du Path Browser.

Procédé de traitement

Après l’extraction, un débourbage très poussé est indispensable pour les minerais éluvionnaires pour les débarrasser de leurs gangues argileuses ou boueuses. Cette étape est importante parce que les particules d’or déjà déposées peuvent adhérer entre elles et être transportées par les mottes d’argiles non brisées qui risquent d’entrer dans le sluice. Ensuite, ils peuvent passer dans le sluice. Figure 23 :

Débourbage des minerais éluvionnaires.

– Alimentation : pulpe (eau et minerai) .

– Tamisage : rejet des gros blocs .

– Traitement des minerais utilisant une sluice .

– Récupération des minerais lourds .

– Lavage par batée.

|

Table des matières

PARTIE I GENERALITES ET ETUDES BIBLIOGRAPHIQUES

CHAPITRE I GENERALITES SUR LA SEDIMENTATION

I-1 Notions générales sur la sédimentation [3], [6]

I-1-1 Définition

I-1-2 Type de sédimentation

I-1-3 Lois générales du mouvement d’un solide dans le fluide

I-1-4 Vitesse de sédimentation

TRAITEMENT DU MINERAI [3], [2]

II-1 Définition

II-2 Les différents types de classifications gravimétriques

II-2-1 Le jig

a-Principe

b- Caractéristiques généraux des appareils

c- Mise en oeuvre

d- Jig à crible fixe

e- Jig à crible mobile

f- Caractéristiques techniques des Jig industriels

II-2-2 Les tables à secousse

a- Technique de séparation

b- Mécanisme

c- Les différents types de table à secousses

II-2-3 Les spirales

a- Principe

b- Type

CHAPITRE III LE SLUICE [7]

III-1 Définition

III-2 Description

III-2-1 La table

III-2-2 Les riffles

III-2-3 Le caisson

III-3 Fonctionnement

III-3-1 Alimentation du sluice

III-3-2 Approvisionnement en eau

III-3-3. Pente de la table

III-3-4. Le débit

III-3-5 Nettoyage

III- 4 Méthode de calcul

PARTIE II CONCEPTION ET REALISATION

CHAPITRE I ETUDE DE CONCEPTION ET REALISATION

I- 1 Choix du type de fonctionnement des appareils

I- 2 Relation entre les paramètres d’utilisation des appareils

I-2-1 Relation débit et largeur du caisson

I-2-2 Relation quantité des minerais traités et largeur du caisson

I-2-3 Relation entre pente et débit

CHAPITRE II DIMENSIONNEMENT DES APPAREILS

CHAPITRE III ETUDE DES PARAMETRES D’ALIMENTATION

III- 1 Rappel Hydrodynamique

III- 2 Le débit d’alimentation [4]

CHAPITRE IV DIVERSES ETUDES PARTICULIERES

IV- 1 Agencement des appareils

IV- 1-1 La pompe

IV- 1-2 Les deux fûts

IV- 1-3 Les autres accessoires de l’installation

IV- 2 Les matériaux de fabrication

CHAPITRE V MANIPULATION ET ENTRETIEN

V-1- Manipulation

V-2- Entretien et installation

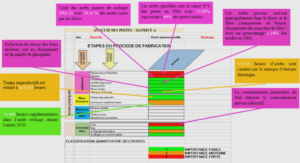

CHAPITRE VI COUT DE FABRICATION

VI-1 Matières premières

Tableau 12 : Coût des matériaux de fabrication

Tableau 13 : Coût de la main d’oeuvre

VI-3 Coût total

Tableau 14 : Etat récapitulatif des dépenses

PARTIE III MODELISATION

CHAPITRE I LE NOYAU DE MATLAB [1]

I-1-Généralités sur Matlab

I-1-1 Définition

I-1-2- Environnement

I-1-3- Principe du Help/Demo

I-1-4- Richesse de Matlab : ses fonctions préprogrammées

I-2- Exemple de programme

I-2-1- Notion d’algorithme

I-2-2- Où écrire ses programmes/instructions et comment les exécuter

I-2-3-Type et structure des variables

CHAPITRE II INSTRUCTIONS ET STRUCTURES DE CONTROLE [5]

II-1- Affectations :

II-2- Instructions de contrôle :

II-3- Écrire ses propres fonctions :

II-4- Graphisme sous Matlab

II-4-1-Le graphisme 2D

II-4-2- Le graphisme 3D

II-4-3-L’affichage des images

ENTREE/SORTIE DES DONNEES [1],[5]

III-1- Lecture/écriture des fichiers.mat

III-2- Lecture/écriture des fichiers binaires

III-3- lecture/écriture des fichiers texte

III-4 Programmation

III-4-1- Introduction

III-4-2- Essais expérimentaux

III–5- Interprétation

PARTIE IV ESSAIS ET INTERPRETATIONS

CHAPITRE I PROCEDE DE TRAITEMENT

I-1 Cas des minerais alluvionnaires

I-1-1 Définition des minerais alluvionnaires

I-1-2 Procédé de traitement

I-2 Cas des minerais éluvionnaires

I-2-1 Définition des minerais éluvionnaires

I-2-2 Procédé de traitement

CHAPITRE II ESSAIS ET EXPERIMENTATION

II-1-Opération préliminaire

II-2-Expérimentation

II-2-1-Calcul de débit

II-2-2 Essais

II-2-3 Résultats

CHAPITRE III ANALYSES AU LABORATOIRE

III-1 Quelques produits utilisés

III-2- Préparation des échantillons à analyser

III–3 -Préparation de la solution étalon

III-4- Méthode de calcul pour la teneur en or des échantillons Interprétation des résultats

Télécharger le rapport complet