Réglage dans le domaine fréquentielle

Présentation du procédé

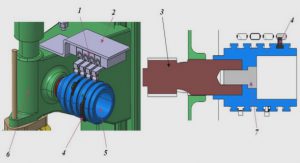

Le procédé étudié est un procédé de niveau (Figure 2.1). Le fluide (eau) circule en circuit fermé grâce à une pompe centrifuge, son débit est lu sur un débitmètre. Le niveau dans la cuve est régulé par action sur la vanne automatique(V1). Le niveau (cm) est mesuré par capteur de pression différentielle. Le capteur et la vanne automatique de régulation sont câblés au régulateur .

Les éléments de la boucle de régulation

Le capteur-transmetteur

Les bornes du signal du sortie son situées dans un compartiment séparé du boitier; les bornes du haut sont des bornes du signal et les bornes du bas sont des bornes de test où on trouve le même signal (4-20 mA).L’alimentation du transmetteur est fournie par le raccordement électrique du signal

Caractéristiques techniques

Services : liquide, gaz ou vapeur.

Serial NO 88 15 51 5

Calibre 0-50 mbar

Entrée – Sortie 0-20 mA (courant continu)

L’alimentation extérieur nécessaire 35 VDC

Etalonnage du capteur

Le capteur-transmetteur mesure une différence de pression entre deux points dans un liquide. Cette différence de pression est proportionnelle au niveau du liquide entre ces deux points (Figure 2.5) Pour deux gains KR différents ( KR= 1 , KR = 2) du régulateur, on effectue

les essais suivants :

On fixe une valeur de l’action intégrale Ti = 50s et une valeur de l’action dérivé

Td=1s. On fixe une consigne égale à 25% et manuellement, à l’aide d’un générateur de courant 4-20mA, on fixe une mesure égale à 25% soit 8mA ( à l’entrée du régulateur). On lance le régulateur en automatique et on crée à l’instant t0 un écart constant e = y-yc =10% entre la mesure et la consigne. On observe alors que : Le signal de commande u diminue, il varie en sens inverse avec la mesure donc le régulateur est de sens inverse. Pour les deux gains, les pentes sont différentes, donc il ne s’agit pas d’un PID parallèle, il est soit mixte ou série. Pour discriminer entre la structure série et mixte. On fixe un gain du régulateur à 1 et on réalise la même expérience mais pour des valeurs différentes de l’action intégrale et on compare les différentes valeurs de Du à t = t0. A ce niveau, nous n’avons pas pu enregistrer les réponses du régulateur car la table traçante est tombée en panne. On conclut alors que le régulateur est de sens inverse et il a une structure soit mixte soit série. On supposera dans la suite que c’est un régulateur mixte cas de majorité de régulateurs industriels.

Câblage

Coté mesure, le capteur est passif et le régulateur est incapable d’alimenter la boucle de mesure. Donc, on utilise un générateur 24 DCV. L’enregistreur dont on dispose est un enregistreur de tension, donc on met un shunt de R= 50 W à son entrée. Coté commande c’est le régulateur qui génère le courant. Le schéma complet du câblage est donné sur la figure 2.17

|

Table des matières

Introduction

Partie I : Étude théorique

1-Objectif de la régulation automatique d’un procédé

2- Définition de la régulation automatique

3- Asservissement et régulation

4- Régulation en boucle ouverte

5- Régulation en boucle fermée

6- Régulateur industriel

7- Identification du procédé

1- Identification en boucle ouverte

1- Méthodologie

2- Méthode directe : confrontation de la réponse théorique et expérimentale.

3- Méthode de Strejc

4- Méthode de Broida

5- Méthode rapide pour un procédé intégrateur

7.2- Identification en boucle fermée

1- Premier essai

2- Deuxième essai

8- Réglage de procédé

8.1- Méthodes de réglage expérimentales

1- Méthode de réglage en boucle ouverte de Ziegler-Nichols

2- Méthode de réglage en boucle fermée de Ziegler-Nichols

8.2- Méthodes de réglage fréquentielles

Parie II : Étude pratique

1-Présentation du procédé

2- Les éléments de la boucle de régulation

1- Le capteur-transmetteur

1- Caractéristiques techniques

2-Etalonnage du capteur

2.2- L’organe de correction

1- Caractéristiques techniques

2- Caractéristique débit-ouverture

2.3- Le régulateur

3-Câblage

4- Identification

5-Etude en simulation du réglage du procédé

1- Gain critique du système

2- Performances d’une régulation à retour unitaire

3- Réglage Ziegler-Nichols

4- Autosyntonisations ou ‘autoréglage’

5- Réglage dans le domaine fréquentielle

6- Conclusion

7- Robustesse-Sensibilité

Conclusion générale

Références

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet