Madagascar, dans sa nouvelle politique de développement, cherche un environnement stable pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Parmi les objectifs fondamentaux du gouvernement, figure donc la politique du développement du secteur privé. Etant donné le faible taux d’industrialisation à Madagascar, l’économie malgache est largement dominée par le secteur tertiaire(Commerce, service,…). D’ailleurs, le développement de l’artisanat est encore un travail de longue haleine.

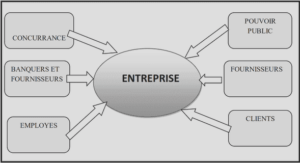

L’exploitation des produits maroquiniers répond bien à ces objectifs, de par sa forte valeur commerciale sur le marché local. Cependant, la mondialisation de l’économie et la politique du libre échange (entrée massive des produits d’importation vendus à bas prix du fait du faible coût de main d’œuvre malgré les frais des douanes) ont entraîné la chute de production de certains produits maroquiniers locaux (produits en anorak) voire l’abandon de certains opérateurs qui se sont spécialisés dans la fabrication d’un seul produit (devenu maintenant victime de la concurrence). Par contre, s’agissant de produits de luxe, certains produits (véritable cuir ou simili cuir) qui requièrent une certaine qualification de main d’œuvre se trouvent encore parmi les marchés porteurs de ce 3ème millénaire. Ceci est dû grâce à la bonne qualité des produits locaux notamment en matière de finition car les produits importés dont la plupart sont d’origine asiatique sont réputés de mauvaise qualité.

Le secteur maroquinier a été ces derniers temps une source importante de revenu pour les opérateurs soucieux. La création d’un centre de fabrication de produits maroquiniers spécialisé dans la fabrication des cartables de bureau dans la Commune de Tanjombato concourt d’avantage non seulement à la normalisation des produits artisanaux par l’utilisation des machines industrielles perfectionnées mais aussi et surtout à l’augmentation du taux d’industrialisation et à la création d’emplois pour réduire le taux de chômage. Comme son nom l’indique, le cartable de bureau est un produit assez luxe à usage multiple. Leur production exige souvent certaines préférences de la part de leurs utilisateurs.

Vue générale sur la filière maroquinerie à Madagascar

Historique

La production mondiale des articles en cuir et assimilés a augmenté dans des productions spectaculaires au cours des 20 dernières années. On a constaté aussi le processus de déplacement des centres de production des pays développés vers les pays en développement. On peut diviser le monde en développement en 3 zones dont chacune a une part du secteur. Mais le partage est loin d’être égal. L’Asie a été la mieux servie, l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale en ont reçu une petite part et l’Afrique presque rien. Les raisons sont multiples mais le plus comble c’est l’importation de toutes les matières nécessaires. Il en est ainsi pour le cas de Madagascar importe presque toutes les matières premières nécessaires à la fabrication des cartables de bureau.

Analyse de la situation

Les articles de bureau occupent une place importante dans la gamme des produits maroquiniers. La production aussi bien mondiale que locale de ces derniers représente actuellement 25% des totaux des produits maroquiniers, y compris la production du secteur informel.

Plus particulièrement pour le cas des cartables de bureau que nous envisageons de produire, même si le marché local est dominé par les produits importés, la production locale n’arrive pas à combler le vide c’est à dire à saturer les besoins locaux non satisfaits puisque les facteurs de décision d’achat des utilisateurs sont très différents d’un client à l’autre. Ce qui justifie l’existence d’une part de marché importante encore libre.

Forme et aspect juridique

forme juridique

L’aspect juridique est obligatoire dans la mesure où la constitution de la nouvelle société doit être régie par la loi et les règlements en vigueur dans tout le territoire malagasy. L’unité que nous pensons constituer prend la forme d’une société à responsabilité limitée ou S.A.R.L. Elle nous paraît la forme la plus appropriée à notre unité car le nombre des associés ne peut être inférieur à 2 et ne peut pas dépasser 50. Les associés sont solidairement responsables vis à vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature au moment de la constitution de la société. La S.A.R.L est gérée par un ou plusieurs mandataires associés. Le directeur, par le statut ne peut être révoqué que par l’assemblée générale extraordinaire et ses pouvoirs sont définis par la loi. Les associés exercent un contrôle direct et individuel au cas où les membres sont inférieurs à 20. La S.A.R.L n’est pas dissoute par la faillite, la déconfiture ou la mort d’un des associés. Le directeur n’est tenu de consulter les associés qu’en cas de perte des ¾ du capital sur la question de la société.

régime fiscal

Le régime fiscal dont il faut tenir compte est celui qui est appliqué à Madagascar, pays par lequel siège la société. Outre la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA prélevée par l’Etat, avec son taux unique de 20% sur la production vendue obtenue de l’exploitation, l’entreprise est assujettie des impôts sur les bénéfices des sociétés (ou IBS) au taux 30% par an. Toutes entreprises siégeant à Madagascar devront se soumettre à ces dispositions quelle que soit leur nature et forme. De l’autre côté, la loi en vigueur exige la tenu régulière des livres comptables, tout en respectant les principes comptables généralement admis. Tout cela induit entre autre la participation effective du projet en question dans la réduction de la pauvreté.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE :IDENTIFICATION DU PROJET

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET

Section 1 : Vue générale sur la filière maroquinerie à Madagascar

Section 2 : Caractéristiques du Projet

CHAPITRE II : ETUDE DE MARCHE DES PRODUITS

Section 1 : Description du marché visé

Section 2 : Analyse de l’offre

Section 3 : Analyse de la demande

Section 4 : La concurrence

Section 5: Stratégie adoptée

CHAPITRE III : THEORIE GENERALE SUR LES OUTILS ET LES CRITERES D’EVALUATION

Section 1 : Les outils d’évaluation

Section 2 : Les critères d’évaluation du Projet

DEUXIEME PARTIE : CONDUITE DU PROJET

CHAPITRE I : TECHNIQUE DE PRODUCTION

Section 1 : Identification des Matériels

Section 2 : Technique de production envisagée

Section 3 : Processus de production

CHAPITRE II : CAPACITE DE PRODUCTION ENVISAGEE

Section 1 : Description de la production envisagée et Planning de vente

Section 2 : Aspects qualitatifs et quantitatifs

Section 3 : Les différents facteurs de production

CHAPITRE III : ETUDE ORGANISATIONNELLE

Section 1 : Organigramme envisagé

Section 2 : Organisation du travail

Section 3 : Chronogramme

TROISIEME PARTIE ETUDE FINANCIERE DU PROJET

CHAPITRE I : COUT D’INVESTISSEMENT

Section 1 : Les investissements

Section 2 : Tableau d’Amortissement

Section 3 : Plan de financement

Section 4 : Tableau de remboursements des dettes

Section 5 : Les comptes de gestion

CHAPITRE II : ETUDE DE FAISABILITE

Section 1 : Les comptes de résultat prévisionnel

Section 2 : Le plan de trésorerie

Section 3 : Le tableau des grandeurs et caractéristiques de gestion

Section 4 : Le bilan prévisionnel

CHAPITRE III : EVALUATION DU PROJET

Section 1 : Evaluation économique

Section 2 : Evaluation financière

Section 3 : Evaluation sociale

CONCLUSION GENERALE

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE