Importance des dépenses publiques

Auparavant, les opérations portant sur les deniers publics se trouvent être loin de la préoccupation des pensées des économistes et financiers classiques. En fait, c’était le principe du «laisser-faire» de l’époque du libéralisme économique qui régnait. L’Etat négligeait alors la contribution de ces moyens financiers en tant qu’instrument d’intervention favorable dans le domaine de l’économie. Et la doctrine officielle, connue sous l’appellation de «la doctrine de la neutralité des finances publiques », préconise même que le libre jeu des forces économiques doit être protégé de toute perturbation, surtout s’agissant d’un tel processus financier1 Aujourd’hui, la fonction de l’Etat, acteur médiateur de l’économie, lui fait appel à des moyens capables de façonner ses objectifs politiques. Faisant partie de ces modes d’intervention, les opérations sur dépenses publiques pouvaient constituer un procédé privilégié. De ce point de départ, les responsables étatiques actuellement se mettent d’accord de reconnaître la grande place des stratégies financières pour le développement d’une Nation. Ainsi, le désengagement de l’Etat, la déréglementation, la privatisation.., réclament le retour en force du libéralisme économique. Pourtant, ils ne signifient pas l’abondant pour les pouvoirs publics de tout recours aux moyens financiers. Seulement, ils ont été adaptés aux nouvelles formes doctrinales. Si on observe l’utilisation moins fréquente, voire même la réduction de l’application de certaines conditions comme la subvention, les prêts de I’Etat, on constate que d’autres modalités tels les allègements fiscaux, le désendettement de l’Etat ont connu un regain d’intensité en revanche. Les stratégies financières de l’Etat peuvent être menées selon une double action : celle valorisant les structures économiques et celle portant sur la conjoncture économique.

Le phénomène de l’accroissement des dépenses

Pour pouvoir apprécier le volume des opérations sur deniers .publics, on peut le mesurer à travers celui des opérations de dépenses publiques. En effet, une égalité au moins approximative entre dépenses et recettes de l’administration doit être tenue. Or, parmi les nombreuses convergences du rôle croissant de l’Etat dans la vie sociale et économique, différentes observations ont montré que les dépenses de l’Etat augmentaient plus rapidement que la production. Ce phénomène constant, une loi a été érigée par l’économiste allemand WAGNER dès 1892 : «la loi de croissance continue des dépenses publiques » ou «la loi d’extension croissante des besoins financiers». Les dépenses publiques englobent non seulement les consommations de l’administration, mais aussi bien les dépenses des collectivités locales et de la sécurité sociale. Pour vérifier, il convient d’examiner l’évolution des dépenses publiques en valeur absolue d’abord, puis en valeur relative:

• L’interprétation des dépenses budgétaires en monnaies nationale doit tenir compte de deux phénomènes et subir une double correction:

– On pourrait penser que ces augmentations ne font que traduire la dépréciation de la monnaie si on les évalue en monnaie courante. Seule une évaluation de ces dépenses en unité monétaire constante constitue à cet égard une signification.

– On pourrait penser que l’augmentation des dépenses budgétaires n’est que le simple reflet de l’augmentation générale de la richesse publique, ou plus précisément de l’augmentation du PIB

La réalité du phénomène mis en vedette par Wagner se confirme autrement de l’accroissement en valeur réelle des dépenses budgétaires et en pourcentage d’agrégats économiques Ainsi, après en avoir constaté la généralité de la réalité, il convient d’en dégager les causes.

Les conséquences de l’accroissement des dépenses publiques

Suite à l’extension croissante des besoins financiers, on peut évoquer trois types de difficultés : celui d’ordre politique, d’ordre financier et d’ordre scientifique.

• Les problèmes d’ordre politique : Des problèmes relatifs aux structures politiques et des problèmes de technique politique se posent.

– Problèmes de structure politique : Faute de la masse des dépenses publiques, certains Etats se trouvent incapables d’assumer tout seul ses services. Ce qui les oblige à se grouper, surtout pour les pays en voie de développement où les ressources financières sont des plus limitées. Mettre en communs certains services pour en supporter ensemble les charges représente donc des avantages. Des pays africains ont songé à se grouper pour l’assurance diplomatique collective de certaines capitales. D’autres se rassemblent pour se doter d’une compagnie aérienne multinationale. De toute évidence, apporter une aide efficace aux pays en voie de développement ou renforcer la protection de l’environnement font appel à une collaboration internationale.

– Problème de technique politique : Les Ministres des finances ont cessé de promettre une réduction des dépenses publiques. Seulement, ils s’efforcent de ne pas accroître le pourcentage des dépenses budgétaires par rapport au PIB et de faire en sorte que les dépenses progressent moins vite que les prix.

• Le problème d’ordre financier : La richesse nationale et le revenu national semblent suivre, indéfiniment, une tendance à la hausse. Dans le même sens, cela suscite une augmentation des dépenses publiques dans le temps. Pourtant, il existe une limite imposée par les ressources nationales. Les dépenses ne doivent pas excéder les recettes publiques. Et la perception de ces recettes ne peut être faite d’une manière durable que sur le revenu national. En parlant de revenu national, il est nécessaire que les dépenses publiques n’absorbent pas la totalité des revenus privés, à moins de S placer dans le cadre dune société entièrement étatisée. Dans le cas de société libérale, juste une partie du revenu national est admise à être consacrée aux dépenses publiques. Quand l’avantage social dépasse l’inconvénient social d’un accroissement du prélèvement public, le point optimum est atteint. Mais cet optimum varie aussi en fonction du degré d’étatisation de la société et les structures économiques du pays.

• Le problème d’ordre scientifique : Aujourd’hui, les finances publiques constituent un mode d’approche nouveau pour la connaissance des institutions. L’étude des finances dans la vie de l’Etat et des collectivités locales permet de mieux les connaître. On peut tirer des conclusions intéressantes sur la performance et le degré d’indépendance d’une collectivité à partir de l’examen du montant et de la nature des recettes dont on l’attribue, Il en est de même pour apprécier l’ampleur et l’orientation de ses activités. L’analyse de la répartition de ses dépenses facilite aussi le dégagement de la politique précise que cette collectivité applique. Cependant, l’approche financière exige un traitement plein de précaution pour pouvoir apporter un complément utile à la science politique, administrative et à l’étude des relations internationales. De plus, les difficultés rencontrées dans l’approche financière des institutions nécessitent des jeunes chercheurs à la hauteur pour exploiter le domaine. Sûrement, elle sera d’autant plus fructueuse quand elle sera mêlée à la vie économique, politique et administrative.

La nature de l’investissement public

Au XIXème siècle, les libéraux prônaient la neutralité budgétaire: l’équilibre des dépenses et recettes budgétaires. Et l’accroissement des dépenses se trouvait alors au même rythme que la croissance. Selon le théorème de HAAVELMO, un budget équilibré n’a pas d’effet neutre sur une activité économique puisqu’une augmentation égale des dépenses publiques et des recettes budgétaires se traduit par une augmentation du même montant du revenu national ( ∆ G = ∆ T = ∆ Y ). Pour les Keynésiens, la politique budgétaire constitue un instrument de régulation privilégié et un déficit n’est pas nécessairement néfaste. D’une manière générale, l’investissement public comporte quatre grands groupes:

• l’investissement dans les infrastructures, notamment les transports et les réseaux de télécommunication;

• l’investissement dans le capital humain, c’est-à-dire l’éducation et la formation;

• l’investissement dans le progrès technique, plus précisément dans la recherche et développement;

• et l’investissement dans les usines et les équipements.

De par sa nature, l’investissement public s’effectue à long terme et son rendement n’est habillement identifiable qu’à l’aide d’études des coûts- avantages socio-économiques.

Le taux d’attribution pour chaque secteur

« Le bilan de la situation macroéconomique » groupe le PIP en quatre secteurs différents :

• Le secteur administratif ;

• Le secteur productif,

• Le secteur social ;

• Le secteur infrastructures

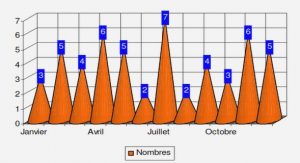

En fait, il est important de noter que l’évolution des chiffres attribués à chaque secteur connaît beaucoup de fluctuations selon les situations économiques du pays. La répartition des dépenses de l’Etat selon le degré de développement du pays et l’évolution continue de ces dépenses au fur et à mesure des années qui se succèdent constituent les caractéristiques des dépenses publiques. De l’autre côté, le rôle de l’Etat à assumer des fonctions d’allocation et de régulation se reflète à travers la réalisation de certains travaux ou services publics par le biais de ces ressources (internes ou externes). Les années 2000 et 2003 trouvent leur point commun dans l’aspect où le PIP prône le secteur administratif comme secteur prioritaire. Grâce à une réalisation très importante des financements extérieurs dans le domaine « Economie et Finances », un taux de décaissement en tête, soit 100%, du secteur ci mentionné a été enregistré en 2000. Ce taux grimpe jusqu’à 172,4% en 2003. La mise en place de la Bonne gouvernance, l’Etat de droit, les réformes administratives et l’amélioration des finances publiques du nouveau gouvernement élu expliquent ce taux élevé. Dans la période d’étude considérée : 2000-2005, 2000 et 2003 présentent des exceptions dans la répartition du PIP. D’habitude, le secteur infrastructure reste le secteur le plus investi par les autorités étatiques. Il occupe 42,6% du PIP en 2001 pour diminuer un peu en 2002,d’ordre dr38,2%, faute de crise économique et politique de l’île à cette époque. Un financement de 1295,8 milliards de fmg a été consacré à réaliser 85 projets en 2004 dans ce domaine. En 2005, le gouvernement a alloué jusqu’à 1836,5 milliards de fmg , soit environ 35% du PIP, destiné au développement dudit infrastructure.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I : APPROCHES THEORIOUES METTANT L’ACCENT SUR LES DEPENSES PUBLIQUES ET LES INVESTISSEMENTS PUBLIC

CHAPITRE I . Rôle des dépenses publiques et sa croissance continue

I.1. L’intervention de l’Etat par les opérations de dépenses publiques

I.1.1 Importance des dépenses publiques

I.1.2 Agir sur les structures économiques

I.1.3 Agir sur la conjoncture économique

I.1.4 Les différentes natures de dépenses publiques

I.2. La croissance continue des dépenses publiques

I.2.1 Le phénomène de l’accroissement des dépenses

I.2.2 Les causes de l’accroissement des dépenses

I.2.3 Les conséquences de l’accroissement des dépenses publiques

CHAPITRE II . Rôle des investissements publics dans la croissance

II.1 Les investissements publics au service de la croissance et de la régulation

II.1.1 Fonction d’allocation et investissement public

II.1.2 Fonction de régulation et investissement public

II.2.3 La théorie de la croissance endogène

II.2 La politique budgétaire

II.2.1 La nature de l’investissement public

II.2.2 Les impacts de la politique budgétaire sur l’activité économique

II.2.3 Les stabilisateurs automatiques

PARTIE II:EVOLUTION MAJEURES DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

CHAPITRE III . Caracteristiques des dépenses etatiques

III.1 La situation de l’économie malagasy : 2000-2005

III.2. Les grandes rubriques des dépenses de l’Etat

III.3 Evolution des Programmes d’Investissements Publics

III.3.1 PIP en pourcentage du PIB

III.3.2 La structure du montant du PIP

III.3.3 Le taux d’attribution pour chaque secteur :

CHAPITRE IV . Les principales réalisations

IV.1 Apport du PIP de 2000 à 2005 à l’économie malagasy

IV.1.1 Promotion des investissements et des activités productives

IV.1.2 Domaine social

IV.1.3 En terme d’agrégats économiques

IV.2 Contraintes et recommandations

IV.2.1 Contraintes

IV.2.2 Recommandations

CONCLUSION

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES ABREVIATIONS

BIBLIOGRAPHIE

Télécharger le rapport complet