Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

POSITION DU PROBLEME

A notre avis, les facteurs de blocage du sport à Ma dagascar sont multiples mais ce qui nous intéresse particulièrement c’est l’entraînement, programmer les entraînements afin de les rentabiliser et améliorer la performance.

Plusieurs questions vont présider notre position duproblème.

Primo, l’envie de savoir ce qu’est vraiment un plan ning d’entraînement, quel est son contenu ? Quand un club adopte un planning d’entraînement, il devrait y avoir des règles et des normes à respecter pour que ce planning soit fiable. Quels sont donc les critères qui nous permettraient d’affirmer que tel ou tel club a adopté un bon planning ou non ? Quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire que tels Clubs de Hand Ball appliquent le planning annuel d’entraînement adéquat ?

Secondo, pour résoudre ce problème, serions nous obligés d’avoir recours à l’analyse du contenu de l’entraînement du club, ou serions nous obligés de faire une observation sur terrain du déroulement des entraînements du club pendant un laps de temps. Cette dernière, demande une étude longitudinale de tous les paramètres de l’entraînement. Une fois que les éléments et toutesles informations nécessaires sur le contenu de l’entraînement seront à notre portée, il nous serait indispensable par la suite, de hiérarchiser les différents plannings d’entraînement d’un club en fonction de leur contenu respectif, de leur application et de leur mise en œuvre sur le terrain par ce club. Donc une fois que nous avons résolu le problème d’hiérarchisation des plannings d’entraînement, il nous faut analyser les procédures de récolte des données, c’est-à-dire, examiner la praticabilité et la faisabilité de cett récolte de donnée.

L’observation, la technique d’observation directe s ur terrain est elle vraiment concevable ? L’utilisation de cette procédure est difficile du fait qu’il existe beaucoup de contraintes et d’obstacles.

Si tels sont donc les problèmes liés à l’analyse d’un planning d’entraînement, l’investigation de la performance avec l’évaluation et la hiérarchisation en Hand Ball s’avère aussi important. Comment allons nous opérerpour mesurer la performance en handball ? Le nombre de victoires obtenues par l’équipe suffit-il pour déterminer la performance d’une équipe ? Le classement des équipes qui n’accède pas aux phases finales s’avère difficile, voire même impossible sinous nous référons uniquement sur le nombre des victoires parce que ce dernier n’est plus efficace. Il faut alors recourir à d’autres critères de classement des équipes.

Dans leur ouvrage intitulé « Hand Ball…une passion », RASOANAIVO Marius et ANDRIAMIHARINOSY Bertin définie le Handball comme « un sport d’équipe se jouant à la main, avec comme principe, de marquer d ’avantage ; de défendre son propre but pour préserver l’acquis et reconquérir le ballon tout en respectant l’adversaire malgré la virilité du Jeu ».

Le critère des buts marqués peut être pris comme undes critères pour évaluer la performance d’une équipe. Mais il se pourrait aussi qu’ils n’arrivent pas à départager les classements d’une équipe.

Donc, certains techniciens ou organisateurs font recours à d’autre critère pour départager les classement d’une équipe. Ils ont ausi utilisé les nombres de buts encaissés par les équipes. En effet, la performance d’une équipe de Handball peut être bien appréciée, évaluée à partir des buts marqués, maisavec ce critère nous risquons de juger l’équipe uniquement par le côté offensif. Dans le cas contraire, c’est toujours le même problème, nous jugeons uniquement l’équipe surle côté offensif. Ce qui fait que ni les buts marqués, ni les buts encaissés ne permettent pas de d’apprécier d’une manière objective la performance d’une équipe de Handball ou les performances des équipes dans les sports collectifs, il faudra donc faire recours au rapport des buts marqués sur les buts encaissés. Avec ce rapport nous pouvons avoir un coefficient ou un indice d’efficacité de l’équipe, et qui va nous permettre de faire une classification de la performance de l’équipe. Mais le problème qui se pose réellement ànotre niveau est comme suit : est ce que ce rapport de coefficient est-il réellement un indicateur de performance pour une, équipe ? Est ce que plus cet indice tend vers plus l’infini, plus l’équipe est-elle plus performante ? Et plus il tend vers moins l’infini, l’équipe est elle moins performante ? Quoiqu’il en soit, cet indice, à notre avis, peut p ermettre d’apprécier la performance d’une équipe de Handball. En ce qui concerne cette performance d’une équipe de Handball elle-même, si nous l’analysons bien, elleest l’interaction de plusieurs facteurs. CAZORLA, dans « Le manuel de l’éducateur sportif » confirme bien que c’est l’interaction de plusieurs facteurs mise en jeu dans la réalisation de la performance sportive. Si nous analysons à fond ses différents facteurs qui interviennent dans la performance, il y a en effet des facteurs qui sont difficilement modifiables même avec un entraînement bien structuré. En se referant à l’ouvrage de mémoire de RAVELONJANAHARY Patrick, nous pouvons déduire que les « gabarits » des joueurs qui font parti des facteurs de performance est difficilement modifiable même par un planning d’entraînement bien structuré.

Il en est de même sur le pouvoir d’achat des joueurs, car avec le coût actuel de la vie, il est difficile non seulement pour les joueurs de combler leur apport énergétique après l’entraînement mais également pour les responsables d’acquérir les matériels indispensables à la réussite de la préparation des joueurs. La revue de l’Océan Indien n°204 nous montre durant les années 2000 le SMIG était fixé à cent soixante mille cent cinquante Franc Malagasy (160 150 Fmg). Donc, le régime alimentaire, la qualité des matériels et la motivation des joueurs sont des paramètres non négligeables qui peuvent aussi influencer sur les possibilités de changementde planning d’entraînement.

Et pour finir, la durée de pratique insuffisante des joueurs, un des facteurs très importants et déterminant pour la réalisation de laperformance d’une équipe et peut aussi être un obstacle pour l’harmonisation de la réalisation du planning d’entraînement. Charles RAJAOARISON dans son travail de mémoire 1985, effectue une recherche sur ce phénomène, et dans son ouvrage, il a pu démontre que la durée de pratique d’entraînement des joueurs est un facteur déterminant de la performance. Avec une longue durée de pratique, les joueurs mûrissent leur expérience et leur savoir faire. En outre dans une équipe, cette durée de pratique d’entraînement améliore la cohésion de l’équipe, entente et l’entraide, et ce sont ces facteurs qui développent la performance d’une équipe. Certes, la durée de pratique de l’entraînement acquise au niveau des joueurs est modifiable par l’organisation du planning d’entraînement mais cette modification est si minime. C’est pourquoi nous avons inclus ce facteur dans les facteurs difficilement modifiable par le planning d’entraîne ment. Au regard de tous ces facteurs qui, à notre avis, sont assez déterminants pour la réalisation d’une performance d’une équipe de HB, la question qui pourrait se poser c’est : est-ce-que les résultats de notre recherche vont-ils être influencés par ces différents facteurs de performance ?

Pour avoir les éléments de réponses à toutes les questions, nous allons nous référez à notre cadre théorique.

CADRE THEORIQUE

Planification de l’entraînement

Le facteur temps constitue la clef voûte des phénomènes adaptatifs de l’entraînement sportif et de tout apprentissage ou développement. Le temps perdu n’aboutit à rien si un objectif n’est établi au préalable. Donc pour arriver à des fins justes, un planning d’entraînement serait un grand atout afin de minimi ser l’erreur.

D’après Christian MARTY dans son œuvre « Guide de f ormation de l’entraîneur »,

– la gestion de la durée des phénomènes adaptatifs;

– et l’atteinte de la forme optimale à l’échéance voulue. -17-

Sont deux raisons impératives pour justifier la nécessité de l’établissement d’une planification lors d’une saison sportive. Mais avant toute chose il nous faut connaître ce qu’est un planning d’entraînement.

Essai de définition

D’après la définition de Karl-Heinz Heddergott dansson travail intitulé « Nouvel enseignement du Foot Ball », planifier un entraînement, c’est rétablir une série de combinaisons d’exercices à partir des capacités individuelles du joueur en vue d’une performance optimale au moment de la compétition.

Le planning, condition nécessaire à la réussite d’une saison sportive peut être considéré comme un élément central de gestion despérations. C’est une stratégie d’ensemble, qui prend en compte le temps et l’incer titude pour organiser et coordonner les actions d’entraînement en vue d’atteindre les o bjectifs fixés.

Si tel est donc l’utilité de la mise en place d’un planning d’entraînement pour une équipe de Handball, essayons de voir les intérêtse dce dernier.

Intérêts de la planification

Selon, la revue de la Fédération Française de HB : « les dossiers techniques », l’élaboration d’un planning d’entraînement sportif permet de :

– minimiser le plus possible les effets du hasard lors les compétitions ;

– intégrer l’apport permanent des sciences et de la technologie moderne de l’entraînement ;

– optimiser les méthodes d’entraînement, et le temps consacré à la préparation et à l’entraînement :

– rendre compréhensible par les joueurs et les responsables le progrès à effectuer dans les différents domaines.

Le planning annuel a une répercussion directe sur les éléments qui constituent la performance. Un planning d’entraînement vise donc :

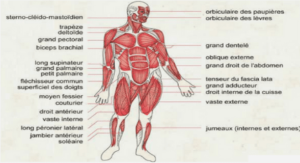

– le développement des qualités physiques (articulaire et musculaire), prépare les joueurs à supporter des quantités et des intensités d’activités

– importantes et nécessaires à la pratique du niveau envisagé (régional, national ou international) ;

– la mise au mieux des qualités physiologiques (telque la vitesse – force – détente – endurance – résistance) d’autant que la discipline HB est un sport complet ;

– le développement technico-tactique;

– la motivation :

• à court terme, être combative et efficace à tout moment de la préparation.

• à long terme, être capable de s’organiser et gérerson temps selon les objectifs

Certes, la programmation de l’entraînement présente de multiples intérêts pour la réussite d’une équipe, mais nous ne savons pas encore comment elle s’élabore. C’est ce que nous allons essayer de comprendre.

Méthode d’élaboration d’un planning

La figure7 ci-après, permettra de donner une aperçue généraledes différentes étapes rencontrer lors de l’élaboration d’un planning d’entraînement à savoir:

– la prospective

– la stratégie sportive

– la périodisation

– le calendrier sportif

Calendrier

Le calendrier officiel d’une saison sportive fait l’objet d’une étude extrêmement détaillée pour déterminer le travail à effectuer enfonction de l’âge du niveau de pratique des joueurs et les moyens de réalisation. Avec un programme d’entraînement, l’entraîneur peut optimiser le rendement des phases d’entraînement, sans oublier que les matchs tests sont les moyens efficaces pour savoir ou vérifier la performance et la forme d’une équipe.

Si telle est donc la méthode de confection d’un planning, la suite nous permettra de voir les principes fondamentaux de cette construction.

Les principes fondamentaux de construction de planification sportive

Principe de la mise en place de la planification

Une fois que l’objectif est établi, il convient de formuler quelques principes valables aussi bien pour les objectifs à long qu’à court ter me :

– persévérance ;

– différenciation ;

– la répartition des tâches dans les matchs signifie des programmes d’entraînement différenciés ;

– polyvalence ;

– régularité et continuité

– périodicité

Existence d’une quantité optimum d’entraînement

D’après Elliot dans le Manuel de l’Entraîneur de Haut Niveau, pour un simple joueur la fréquence de l’entraînement est trois à cinq séquences dans la semaine. Chaque séquence durera une heure et quart à deux heures environ. Par contre, pour des sujets suffisamment entraînés, c’est-à-dire étant déjà intégré au processus de haut niveau, la quantité optimum est évaluée à une dizaine de séquences par semaine.

– En dessous de cette quantité il y a le phénomènede sous entraînement, l’organisme humain ne se transforme pas ou très peu, l’acquisition technique est minime.

– En dessus, il y a sur entraînement, l’organisme d épasse les possibilités d’adaptation à l’effort ou apparition de fatigue ph ysique et mentale.

Un entraînement pourrait donc provoquer, soit des effets de sous entraînement, soit des effets de surentraînement selon la charge de l’ entraînement. Il serait indispensable d’en savoir un peu plus sur cette charge.

Apparition progressive de la charge d’entraînement

Selon travail de mémoire de TSIAHOUA Sylvestre qui s’intitule « Analyse et réflexion sur la situation actuelle des entraîneurs Malgaches de HB », la charge d’entraînement est la résultante de deux éléments constitutifs fondamentaux qui sont la quantité et l’intensité du travail demandé.

C = Q x I

C = Charge

Q = Quantité

I = Intensité

L’augmentation de cette charge d’entraînement ne pe ut se faire sans risque, il faut le faire progressivement permettant ainsi à l’organ isme de se préparer et s’habituer à des efforts supérieurs. Selon le Manuel de l’Entraîneur de Haut niveau, Anderson dit : « la quantité d’entraînement nous est donnée par combinaison de nombre de séquences de travail dans la semaine et la durée des séquences,en sachant pertinemment que le nombre de séquences sera toujours prioritaire à la durée ( Exemple : quatre séquences d’une heure sont plus efficaces que deux séquences de deux heures) ».

L’intensité de l’entraînement se mesure en liaison directe avec les capacités du sujet. L’intensité maximum (100%) se repère essentiellement par l’épuisement total physique et physiologique de l’individu après l’effort fourni. Il est extrêmement délicat de doser très exactement l’intensité d’un effort, surtout en sport collectif, où la performance ne se rapporte ni aux chronomètres, ni aux mètres, ni aux centimètres. Contrairement aux sports individuels où l’intensité est facilement calculable.

Il est nettement préférable de voir s’il existe unedépendance entre ces trois facteurs.

Principes impératifs dans les relations entre charge, quantité et intensité.

La Charge

La charge maximale de travail supporté par le corpshumain, l’organisme en terme plus exacte sans l’endommager correspond à Charge max = Quantité 80% x Intensité 100%

Cette charge maximale entraînera normalement des possibilités de rendement maximum sur une période de deux à trois semaines. A condition que la conduite de cette charge maximale soit faite d’une manière progressive et que l’individu y a été correctement préparé (hygiène de vie, récupération,alimentation, etc.)

La Quantité

Ce facteur est à développer avant l’intensité du fait que l’individu doit être capable de s’entraîner « beaucoup et souvent » avan t d’être capable de s’entraîner « fort ». Donc avec une intensité de travail se rapprocha du maximum c’est-à-dire très proche de 100%, la quantité devra baisserautomatiquement et vice versa.

Ce qui nous permet de poser comme principe que la zone de charge maximale d’entraînement, équivalent à 80% et au-delà :

L’Intensité monte quand la Quantité baisse et réciproquement l’Intensité baisse quand la Quantité monte.

D’où la nécessité de la mise en place d’un planningd’entraînement afin de bien calculer ce rapport intensité et quantité.

Une petite réflexion naît en voyant la formule de la charge maximale au dessus s’il pourrait y avoir une équivalence entre : Quantité 80% x Intensité 100% et Quantité 100% x Intensité 80%

Cette équivalence est fausse à cause de l’existence du phénomène physiologique dit « sur compensation ». Lorsqu’un organisme, préalablement préparer, longuement et méthodiquement entraîner avec un travail à intensité maximum se rapprochant de 100%. Avec ce travail les joueurs épuisent au cours de se efforts la totalité de ses sources d’énergie qui vont se régénérer au-delà de sa capacité initiale après une période de récupération suffisante. En d’autres termes, avec une Quantité de 80% et une Intensité de 100% le temps de récupération est plus respecté permettant ainsi d’acquérir le phénomène de surcompensation. Pourtant avec l’inverse d’une Quantité de 100% et une Intensité de 80% le temps de récupération n’est pasrespecté et il apparaît le phénomène de sur entraînement, les joueurs acquièrent de la fatigue.

Le Choix de l’exercice

C’est le moment le plus important de l’entraîneme nt. Il doit orienter les effets physiologiques recherchés en répondant aux ariablesv suivants :

– l’intensité

– la durée

– la durée et la nature de la récupération ;

– le nombre de répétitions

Il est indispensable d’agencer avec précision ces variables pour répondre au développement de la puissance ou de l’endurance des systèmes générateurs d’énergie.

Il regroupe plusieurs thèmes :

– l’échauffement spécifique avec ou sans ballon ;

– amélioration du comportement individuel ;

– amélioration des relations interindividuelles ;

– amélioration du comportement collectif

Fonctionnement des exercices d’entraînem ent

Phénomène d’adaptation :

Au cours de l’exercice physique, le SNC* réorganise en permanence l’activité des organes, des systèmes et des fonctions. L’exercice augmente la capacité de l’organisme à dégrader les substrats et à fournir l’énergie nécessaire. La simulation due à l’exercice constitue le facteur fondamental du processus d’assimilation et d’adaptation. A la fin de l’effort, l’organisme synthèse les substrats, continue de fonctionner au seuil optimum et de niveau supérieur à celui que la précédente. C’est l’objectif à tout entraînement, le processus de restitution de l’organisme appelé « surcompensation ».

Répétitivitéde l’exercice

Les effets de l’ensemble des exercices dépendent des modes de répétition que l’entraîneur met en pratique.

* Système Nerveux Central -31-

Ils s’orientent sur la recherche du phénomène de surcompensation. Prenons quelques cas :

1. Mode de répétition avec effet retardé : utileorsl que les joueurs ont besoin de toutes leurs capacités pour réaliser une nouvelle éances ou participer à une compétition. (graphe 05)

2. Mode de répétition : après les effets retardés,progression générale de la capacité sportive. Pour entretenir une capacité d’entraînement sans recherche de progression. (graphe 06)

3. Mode de répétition pendant les effets immédiats:redonne considérablement le phénomène de surcompensation. (graphe 07)

PROCEDURE D’ECHANTILLONNAGE

Echantillon population

Pour collecter des informations concernant notre travail, nous avons ciblé les personnes les plus concernées, à savoir, les entraîneurs. L’entraîneur est la personne la plus adaptée à notre enquête parce qu’il est le concepteur de l’entraînement à effectuer.

Nous nous sommes intéressés particulièrement aux ntraîneurs des jeunes joueurs garçons, catégorie junior c’est-à-dire en dessous d e 18 ans (U18) qui ont participé au Championnat National 2007.

Nous ne faisons pas de discrimination de sexe mais vu l’état actuel de la discipline il faut des résultats immédiats et les garçons ont des tailles assez proportionnées par rapport aux filles.

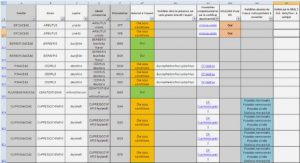

Il y avait eu huit clubs exactement qui ont participé au Championnat de Madagascar U18 à savoir : CPJS, TSARA, LITTORAL, AS CAF, ASUT, ASFX, HAM, ANAL/FO.

A part les entraîneurs, et dans le but d’avoir plu s de certitude sur les résultats obtenus, nous avons pris aussi quelques joueurs de chaque club, au nombre de quatre par club. Cette mesure ne réside pas sur le manque de confiance aux entraîneurs mais pour que notre recherche ait une solide fondation.

Si telles sont donc les populations cibles pour bonne la réalisation de notre travail, nous allons ensuite savoir à quel moment c’est déroulé l’enquête.

Echantillon Temps

Comme nous avons dit préalablement, notre travail sur terrain, pour être plus précis, l’enquête avait débuté le mercredi 30 octobre 2007, le jour du début du Championnat de Madagascar avec une durée de quatre jours. Les compétitions se déroulaient très tôt le matin et s’achevaient au environs de 16h30 de l’après midi.

C’est un des facteurs les plus importants de ce travail du fait que nous ne disposons pas suffisamment de temps pour récolter le plus de données possibles dans la bonne réalisation de notre travail.

Le temps disposé est un facteur clé mais il ne faut pas sous estimer le facteur géographique qui permet aussi de chiffrer notre démarche.

Echantillon Géographique

Madagascar est si vaste qu’il nous est impossible d’effectuer des recherches auprès de chaque club répartis sur presque toute l’Ile. L’existence du Championnat jeune nous a beaucoup aidé par le fait que nous avons pu atteindre divers clubs de régions différentes possédant des jeunes joueurs.

Les clubs présents sont au nombre de huit avec :

– Trois (03) clubs de Tamatave à savoir CPJS, TSARA HOFASANA et LITTORAL

– Deux (02) clubs de Tananarive : ASCAF et ASUT

– Un (01) club d’Ambatondrazaka HAM

– Un (01) club de Fianarantsoa : ASFX

– et un club d’Analajorofo : ANAL/FO

Notre enquête a donc été réalisée sur la RégionAnalamanga,d’ au Stade de Mahamasina pour certains individus enquêtés et au ymnaseG Couvert d’Ankorondrano pour d’autres.

DESCRIPTION DES MATERIELS D’ANALYSE

L’observation directe sur terrain semble être la méthodologie la plus adéquate pour vérifier notre hypothèse. Avec une observationdirecte, les éléments recherchés sont immédiatement mis en évidence tels que l’objectif du travail, le type de travail effectué, leur déroulement. Nous récoltons tout simplement les données qui nous sont indispensables.

Certes, cette démarche est la plus appropriée maisseulement sa pratique s’avère difficile et polémique vu le temps imparti pour effectuer cette recherche sans parler du fait que l’entraîneur peut modifier la procédure de son entraînement en notre présence.

D’autres méthodologies sont donc à prévoir pour savoir si la planification de l’entraînement a vraiment des effets directs sur le s facteurs de performance, à savoir les enquêtes sous forme de questionnaires.

Nous avons élaboré deux types de questionnaires qui ont des rapports avec les éléments à travailler pour l’acquisition de la performance sportive.

La première est adressée aux entraîneurs des clubsavec vingt items, ces items nous informent sur le déroulement de l’entraînement en général, les objectifs, la fréquence de l’entraînement, la procédure de travail. L’item N° 12 par exemple, nos informe l’existence du test d’évaluation qui est un indice important pour connaître l’évolution de son travail et de ses joueurs.

Le deuxième questionnaire est réservé aux représentants des joueurs de chaque club. Il contient treize items portant sur l’assiduité du joueur, la conduite de l’entraînement, la mise en place de système d’évaluation. La plupart des items sont des preuves pour vérifier les faits des entraîneurs. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs soient plus importants pour nous que les entraîneurs mais c’est pour avoir plus de sincérité sur les données obtenues rendant ainsi letravail plus concret.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Après l’élaboration des questionnaires portant surles faits recherchés, que ce soit pour les entraîneurs que pour les joueurs, nous avons tout de suite entrepris la récolte des données. L’enquête se déroule sur le lieu du Championnat, ourp la phase éliminatoire, elle s’est déroulée au Stade Municipale de Mahamasina. Les compétitions commençaient tôt le matin et se terminaient vers la fin de l’après midi, c’est entre ce temps que nous avons procédé à notre enquête. Les entraîneurs dont leursjoueurs ne font pas de match sont les premières cibles. Nous venons les voir et leurs explique le but de notre enquête. Les matches qui se déroulent en même temps que l’enquêtperturbent parfois l’attention des entraîneurs, surtout si le match est très tendu ; ce qui nous oblige à poser les questions nous mêmes et d’inscrire nous mêmes aussi les résultats.

Il en est de même pour les joueurs. Nous avons contacté les joueurs qui ne font pas de match et nous faisons en sorte que l’enquêtese fasse sans la présence de son entraîneur. En général, les joueurs ne comprennentpas vraiment les buts de notre enquête mais ils se contentent de répondre aux questions.

En ce qui concerne les entraîneurs, certains d’ent re eux sont coopératifs et d’autres sont moins bavards par crainte que nous utilisions le travail pour avoir des renseignements sur leur secret de formation.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : CADRE D’ETUDE ET POSITION DU PROBLEME

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA RECHERCHE

I-1 Objet de la recherche

I-2 Intérêt de la recherche

I-3 Délimitation du sujet

I-4 Définition terminologique

CHAPITRE II : CADRE D’ETUDE ET POSITION DU PROBLEME

II-1 Etat des lieux

II-1-1 Les qualités innées

II-1-2 Inexistence de calendrier sportif

II-2 Position du problème

II-3 Cadre théorique

II-3-1 Planification de l’entraînement

II-3-1-1 Essai de définition

II-3-1-2 Intérêts de la planification

II-3-2 Méthode d’élaboration d’un planning

II-3-3 Principe fondamentaux de construction de la planification sportive

II-3-3-1 Principe

II-3-3-2 Existence d’une quantité optimum d’entraînement

II-3-3-3 Apparition progressive de la charge d’entraînement

II-3-3-4 Principe impératifs dans les relations entre charge, quantité et intensité

II-3-4 Répartition de la planification en période

II-3-5 Organisation des Micro cycles

II-3-6 La séance d’entraînement

II-4 Formulation de l’hypothèse

DEUXIEME PARTIE : DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET SUGGESTIONS

CHAPITRE I : METHODOLOGIE

I-1 Procédure d’échantillonnage

I-1-1 Echantillon population

I-1-2 Echantillon temps

I-1-3 Echantillon Géographique

I-2 Description des matériels d’analyse

I-3 Déroulement de l’enquête

I-4 Démarche d’analyse

I-4-1 Présentation

I-4-2 Barème de cotation des questionnaires

I-4-2-1 Pour les entraîneurs

I-4-2-2 Pour les joueurs

I-5 Traitement statistique

I-6 Interprétation des résultats

CHAPITRE II : SUGGESTIONS

II-1 Politique de relance de Handball à Madagascar

II-1-1 Le sport étude

II-1-2 Formation des entraîneurs de haut niveau

II-1-3 Réforme organisationnelle au sein de la FMHB

II-2 Technologie de la préparation sportive

II-2-1 Amélioration de la capacité physique

II-2-1-1 La vitesse

II-2-1-2 La force

II-2-1-3 La musculation

II-2-1-4 L’endurance

II-2-1-5 La souplesse

II-2-2 Amélioration Technico-tactique

II-2-2-1 La technique

II-2-2-2 La stratégie et la tactique

II-2-2-3 Relation tactique et technique

II-2-3 Amélioration de la condition psychologique

II-3 Proposition de modèle de planning annuel pour les juniors

II-3-1 Première modèle de planning annuel

II-3-2 Deuxième modèle de planning annuel

II-3-4 Troisième modèle de planning annuel

CONCLUSION

Télécharger le rapport complet