ORGANISATION ET ENTRAÎNEMENT DES OSCILLATEURS CIRCADIENS

Organisation hiérarchique des oscillateurs circadiens

Chez le mammifère, le système circadien est composé d’une multitude d’oscillateurs organisés entre eux de manière hiérarchique. Tout débute au niveau cellulaire, où chaque cellule génère individuellement une cascade moléculaire intracellulaire conduisant à une boucle de rétroaction négative dont la période avoisine environ 24 heures. Cette boucle de rétroaction négative est communément appelée « horloge moléculaire circadienne »; elle est générée de manière indépendante par la cellule et s’auto-entretient tel qu’illustré de manière simplifiée à la Figure 4 [15]. On peut la concevoir comme la plus petite « unité circadienne » de l’organisme.

Parallèlement, les cellules appartenant à un même tissu sont couplées entre elles et se retrouvent sous l’égide d’un oscillateur local, lequel permettra à toutes les cellules au sein de ce même tissu et/ou organe d’osciller de manière synchronisée, et ce sur un seul et même rythme. En effet, les plus récentes avancées sur des modèles animaux démontrent sur des modèles animaux que chaque tissu posséderait son propre oscillateur, dont le rôle est de synchroniser localement le rythme circadien des cellules entre elles [16,17]. On appelle communément ces oscillateurs locaux « oscillateurs périphériques » ou « horloges périphériques ».

Ces oscillateurs périphériques sont également couplés en un système de réseaux complexes comportant de nombreuses boucles de rétroaction. La synchronisation des oscillateurs périphériques entre eux sera sous la gouverne d’un unique oscillateur central, situé dans les noyaux suprachiasmatiques, dans la boîte crânienne. Cet oscillateur central est souvent désigné sous l’appellation « horloge circadienne centrale », « horloge biologique », ou « pacemaker central ».

Figure 4. Boucle d’oscillation moléculaire de l’horloge moléculaire circadienne. Cette horloge moléculaire est en réalité une boucle de rétroaction négative impliquant les gènes Clock, Bmal1, Per1 (Period 1), Per2, Cry1 (Cryptochrome 1) et Cry2. En résumé, le principe de base de cette boucle passe tout d’abord par un dimère des facteurs de transcription CLOCK et BMAL1. Ceux-ci vont activer les gènes Per1 et Per2 ainsi que les gènes Cry1 et Cry2, ces derniers produisant respectivement les protéines PER et CRY. Pendant plusieurs heures, PER et CRY s’accumuleront dans le cytoplasme jusqu’à atteindre une quantité critique qui modulera à la baisse l’activité de transcription du dimère CLOCK/BMAL1 [18], ceci occasionnant par le fait même une rétroaction négative sur leur propre expression (i.e., l’arrêt de l’expression de PER et CRY). PER et CRY seront ensuite graduellement dégradés (la quantité de PER et CRY chutera après quelques heures). La reprise de l’activité de CLOCK/BMAL1 (vers la fin de la nuit) sera alors déclenchée et le cycle recommencera [7,18,19]. Cette boucle d’oscillation est d’environ 24 h. Adapté de [20].

Notion d’entraînement

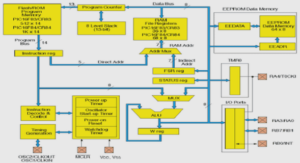

L’entraînement est le processus par lequel un oscillateur commande à d’autres structures de calquer leurs rythmes circadiens sur le sien. Il existe un modèle linéaire simple, illustré en Figure 5, qui permet de conceptualiser les mécanismes de base permettant l’entraînement circadien [13,20].

Figure 5. Modèle linéaire d’entraînement circadien. Adapté de [13].

Tel qu’illustré dans ce modèle, l’entraînement implique qu’un oscillateur 1) reçoive des signaux temporels, 2) ajuste sa propre oscillation en fonction de l’information reçue via ces signaux, et 3) entraîne (i.e., synchronise) d’autres structures/cellules/tissu avec cette nouvelle oscillation [21].

On appelle « zeitgebers » (i.e., donneur de temps ou synchronisateur en allemand) les signaux véhiculant de l’information temporelle au système circadien. Les oscillateurs vont donc recevoir de l’information de la part de structures sensibles aux changements environnementaux ou endogènes susceptibles de fournir des signaux temporels à l’horloge circadienne centrale. Parmi les zeitgebers les plus étudiés on compte le cycle lumière-obscurité, les rythmes sociaux, l’exercice physique et la prise des repas [22].

Le modèle linéaire a été construit en considérant que l’entraînement se faisait tel que décrit à la Figure 5, c’est-à-dire de l’horloge circadienne centrale directement vers les cellules, en suivant une voie linéaire [23]. Or, les récentes avancées en imagerie par fluorescence in vivo ont précipité la découverte de vastes réseaux d’oscillateurs périphériques tissulaires situés hiérarchiquement en aval de l’horloge circadienne centrale [24]. Ceci a permis de raffiner la compréhension du système circadien et de réviser le modèle linéaire d’entraînement. Ainsi, le modèle d’entraînement circadien actuel n’est plus considéré comme linéaire mais plutôt constitué de multiples niveaux hiérarchiques, boucles de rétroactions et relais, toujours avec l’horloge circadienne centrale comme chef d’orchestre principal [16,17]. Ces oscillateurs périphériques ne recevront pas nécessairement des signaux de l’extérieur (bien que ce soit possible), mais plutôt des signaux en provenance de l’horloge circadienne centrale et d’oscillateurs situés en amont, en aval, ou au même niveau hiérarchique [18]. Bien que les connaissances actuelles sur le fonctionnement des oscillateurs périphériques soient aujourd’hui au stade embryonnaire, on considère que cette étape « intermédiaire » d’entraînement des oscillateurs périphériques tissulaires contribue probablement en grande partie à la stabilité et à l’adaptabilité remarquable du système circadien [24].

Horloge circadienne centrale : les noyaux suprachiasmatiques

L’entraînement de tous les rythmes circadiens de l’organisme dépendent de l’action des noyaux suprachiasmatiques (NSC) [18,25]. Situés au sein du diencéphale, dans la partie antéro-ventrale de l’hypothalamus, les NSC constituent l’horloge circadienne centrale chez les mammifères, incluant l’humain.La place prépondérante des NSC au sein du fonctionnement circadien fut mise de l’avant dans les années 1970 à la suite des résultats d’études effectuées chez le rongeur. En effet, il fut d’abord démontré que l’ablation des NSC chez le rat conduit à la perte de la rythmicité de l’activité locomotrice, du cycle veille-sommeil et de la sécrétion de corticostéroïdes [23,26]. Il fut établi par la suite que la greffe de NSC d’un animal sain à un animal transgénique arythmique rétablissait au moins partiellement les rythmes circadiens [27]. De plus, l’animal greffé adopterait les caractéristiques génétiques circadiennes – telle la période circadienne – du donneur [28]. Par ailleurs, les études en électrophysiologie in vivo témoignent de l’activité rythmique et circadienne des neurones du NSC. En effet, le potentiel membranaire des neurones des NSC fluctue sur une période d’environ 24 heures, et ce même lorsque ceux-ci sont isolés en culture [29]. En somme, on considère aujourd’hui que la période circadienne endogène constitue une propriété inhérente des NSC. Chez l’humain, la période τ avoisine 24 heures, avec une moyenne de 24.18 ± 0.17 heures .Outre la capacité de prendre le relais lors des rares situations où l’organisme est en mode libre-cours, les NSC ont comme fonctions de synchroniser quotidiennement 1) leur propre oscillation avec le jour terrestre (i.e., l’environnement extérieur), et 2) le reste de l’organisme à cette oscillation, afin que les différents processus physiologiques et comportements demeurent en homéostasie avec l’environnement extérieur .

Synchronisation de l’oscillation des NSC avec l’environnement extérieur

La lumière comme zeitgeber principal

On a longtemps cru que le rythme circadien endogène se synchronisait via les repas, l’activité physique, et les rythmes sociaux (ou zeitgebers non-photiques) [31,32]. Cette conception a été renversée à la suite d’études sur des échantillons d’individus aveugles et d’individus énucléés (i.e., dont les yeux ont été retirés chirurgicalement). Celles-ci ont démontré que, malgré une exposition à des zeitgebers non-photiques, le rythme endogène de ces individus ne se synchronisait pas au jour terrestre mais demeurait plutôt en mode libre-cours [33]. Ainsi, il est aujourd’hui établi que le plus puissant zeitgeber du rythme circadien endogène (i.e., des NSC) est la lumière, un zeitgeber photique, alors que les repas, l’activité et les comportements sociaux, des zeitgebers non-photiques, contribueraient à la fine synchronisation de l’horloge circadienne centrale, mais à moindre échelle [32,34-37]. De cette façon, pratiquement tous les organismes vivants se synchronisent à la photopériode pour effectuer leurs fonctions et activités quotidiennes [38]. Chez l’humain, de multiples études ont démontré que la lumière influence à la fois l’amplitude et la période circadienne. Il existe notamment une relation dose-réponse entre la lumière et le rythme circadien endogène, c’est-à-dire que la réponse de l’horloge circadienne centrale sera modulée en fonction de la durée d’exposition et de l’intensité d’exposition [39]. En 1989, l’équipe du Docteur Charles Czeisler démontra que l’exposition d’un individu à de la lumière vive pendant plusieurs heures permet même de réinitialiser le rythme circadien endogène de ce dernier [40]. À la suite de cette découverte, la lumière vive, similaire à celle provenant du soleil, était considérée comme celle ayant l’effet le plus significatif sur la synchronisation de la période endogène de l’horloge. Notons que l’on considère habituellement la lumière de plus de 1 000 lux comme étant de la lumière vive (bright light) [41]. Par la suite, plusieurs études ont précisé que la lumière ambiante émise par exemple par l’éclairage artificiel retrouvée à l’intérieur (˂ 1000 lux) pouvait également influencer la période endogène [42,43]. En somme, on sait aujourd’hui que la réponse des NSC à la lumière est un phénomène complexe qui implique l’intégration de variations d’intensités et de longueurs d’onde du cycle lumière-obscurité tout au long de la journée .

Organisation de la rétine et axe rétino-hypothalamique

Chez certains organismes, la lumière peut agir directement sur les cellules de différents tissus de la peau ou des muscles (par exemple, poisson-zèbre (zebrafish), mouches à fruits) ou encore sur les cellules de leur tissu cérébral (par exemple, oiseaux) [46-48]. Toutefois, chez l’humain, la phototransduction (i.e., la conversion d’information lumineuse en influx nerveux) se produit dans la rétine, et doit donc transiter par l’œil avant d’atteindre d’autres cibles du système nerveux central [49]. Les efférences provenant de la rétine formeront le nerf optique, lequel se séparera par la suite en plusieurs branches qui projetteront soit vers les aires visuelles (dont l’objectif est la formation d’images), soit vers d’autres structures dont l’objectif n’est pas la formation d’images (tels le système circadien et le réflexe pupillaire) [50,51]. La branche du nerf optique reliant la rétine aux NSC se nomme l’axe rétino-hypothalamique (illustré en Figure 7, flèche rouge) [23].

Circuiterie rétinienne et photorécepteurs classiques

La rétine est composée de cinq couches histologiques superposées, qu’on nomme selon un axe postéro-antérieur: 1) la couche nucléaire externe, 2) la couche plexiforme externe, 3) la couche nucléaire interne, 4) la couche plexiforme interne et 5) la couche ganglionnaire (Figure 6, partie de gauche) [52]. La première couche (couche nucléaire externe) est composée des neurones responsables de la transduction lumineuse, appelés photorécepteurs « classiques ». On les regroupe en deux classes, soit les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont responsables de la vision de jour et de la perception des couleurs (i.e., vision photopique) et les bâtonnets de la vision de nuit (i.e., vision scotopique). Il existe trois types de cônes, les cônes S (short) avec un pic de sensibilité (≈ 430 nm) situés dans les plus courtes longueurs d’onde du spectre visible, les cône M (medium) avec un pic de sensibilité à ≈ 530 nm et, finalement, les cônes L (long) avec un pic de sensibilité (≈ 560 nm) situés dans les plus grandes longueurs d’onde .Ce sont ces photorécepteurs qui sont responsable de la photoréception (i.e., la capture d’un photon) et de la phototransduction menant à la formation d’images (i.e., la vision). La phototransduction se définit comme la série de cascades moléculaires se produisant lorsqu’un photon est capturé (ou « absorbé ») par un cône ou un bâtonnet, conduisant ultimement à l’hyperpolarisation de ce dernier et à la modulation de son influx nerveux [54]. Il s’agit donc de la transformation d’un signal lumineux en signal électrique sous forme d’influx nerveux.La phototransduction nécessite la présence de protéines de type opsine qu’on appellera « photopigments ». Les cônes contiennent 3 types d’opsines et les bâtonnets de la rhodopsine. Chaque cône et bâtonnet détient une quantité importante de photopigments; ces photopigments sont stockés dans des disques membraneux qui sont empilés les uns sur les autres, un peu comme une pile d’assiettes, sur le segment externe du photorécepteur (voir Figure 6, en bas à droite). Ces photopigments recevront et « absorberont » les photon, ce qui déclenchera la cascade moléculaire de la phototransduction [55]. Notons également que ce sont les différentes opsines qui sont responsables des différents spectres de sensibilités des cônes S, M et L [56].

Cette première couche de la rétine repose sur un épithélium pigmentaire; ces cellules épithéliales sont accolées à la face basale des cônes et bâtonnets et effectuent avec eux de nombreux échanges (Figure 6). L’épithélium pigmentaire a plusieurs fonctions dont celle de servir de support nutritif aux cônes et bâtonnets et également d’organe de régénération des photopigments. En effet, lorsqu’il absorbe un photon, le photopigment change de conformation et devient inactif; c’est grâce à la machinerie enzymatique de l’épithélium pigmentaire que le photopigment est remis sous sa forme active et qu’il pourra être réutilisé par le photorécepteur [54,57].

Figure 6. Coupe schématisée des principales couches (à gauche) et classes de cellules (à droite) de la la rétine humaine, adaptée de [52].

Les quatre autres couches de la rétine contiennent de nombreux autres types de cellules rétiniennes. Bien qu’on en dénombre à ce jour plus de 50 types différents [58], on regroupe habituellement les cellules rétiniennes en cinq classes, soit : 1) les cônes et les bâtonnets, 2) les cellules bipolaires, 3) les cellules horizontales, 4) les cellules amacrines et 5) les cellules ganglionnaires (Figure 6, à droite). Ces cellules forment ensemble un réseau complexe organisé en circuits et microcircuits au sein de la rétine, lesquels ne sont pas tous élucidés [59]. Globalement, la circuiterie de la rétine débute par la phototransduction des cônes et des bâtonnets, qui projettent par la suite vers les cellules bipolaires et horizontales, lesquelles se trouvent dans la couche nucléaire interne. Les cellules bipolaires intègreront et transmettront l’influx nerveux aux cellules ganglionnaires (situées dans la couche plexiforme interne) et aux cellules amacrines (situées dans la couche nucléaire interne). Les cellules amacrines et horizontales ont un rôle de traitement et d’intégration de l’information au sein de la rétine; à cet effet, les cellules horizontales font synapse avec les cônes, les bâtonnets et les cellules bipolaires, alors que les cellules amacrines font synapse avec les cellules bipolaires et ganglionnaires. Enfin, les cellules ganglionnaires vont produire des potentiels d’actions et leurs axones formeront le nerf optique, lequel projettera vers des cibles du système nerveux central [55,60].

Cellules ipRGCs

Chez l’humain et les autres mammifères, un sous-type de cellules ganglionnaires est responsable de la phototransduction de la lumière à titre de zeitgeber (et non visuelle). Ces cellules ganglionnaires, dites intrinsèquement photosensibles (ipRGCs, pour intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cells), ne représentent, qu’une petite portion des cellules ganglionnaires de toute la rétine (moins de 1 % chez l’humain) [61,62]. Identifiées depuis peu [63,64], les ipRGCs possèdent leur propre photopigment appelé mélanopsine (OPN4) [65]. Leur membrane peut être dépolarisée directement par la lumière, sans que l’entremise des photorécepteurs classiques (cônes et bâtonnets) soit nécessaire. Ceci fait donc des ipRGCs des photorécepteurs à part entière [66]. On distingue à ce jour cinq types d’ipRGCs, numérotés de M1 à M5 [67]. Ce sont les ipRGCs de types M1 et M2 qui transmettent l’influx nerveux hors de la rétine par le biais de la voie rétino-hypothalamique [68]. Ces types d’ipRGCs se situent principalement dans la couche plexiforme interne. On estime que chaque ipRGC fait synapse avec plusieurs autres cellules ganglionnaires, bipolaires, amacrines et horizontales. Des études chez le rongeur ont notamment révélé que les photorécepteurs classiques peuvent également dépolariser les ipRGCs [69,70], ce qui signifie que les ipRGCs intègrent également de l’information provenant des cônes et des bâtonnets. Ainsi, bien que les ipRGCs puissent transduire la lumière en influx nerveux et produire des potentiels d’action de manière autonome, leur activité et leur réponse électrique est toutefois modulée par des inputs provenant d’autres cellules rétiniennes. Il est suggéré par ailleurs que c’est grâce à cette importante capacité d’intégration que les ipRGCs peuvent transmettre de l’information sur le cycle lumière-obscurité qui sera interprétable par les NSC [71].

Les ipRGCs présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent des photorécepteurs classiques, et ce aussi bien en termes de physiologie et que de morphologie. Bien que ces cellules soient très peu nombreuses, chaque ipRGC possède un vaste réseau de dendrites étendu sur de larges portions de la rétine, couvrant cette dernière d’une couche diffuse de dendrites contenant de la mélanopsine, semblable à de la dentelle [64,72]. À titre de comparaison, le champ récepteur d’une ipRGCs peut atteindre les 1200 µm de diamètre, soit environ 120 fois plus vaste que le champ récepteur d’un cône ou d’un bâtonnet (dont les champs récepteurs ne dépassent pas 10 µm de diamètre) [73]. Ceci limite énormément leur capacité à effectuer de la discrimination spatiale fine; cependant, cette organisation histologique est idéale pour effectuer de l’intégration spatiale de l’information lumineuse ambiante .De plus, les ipRGCs ont une vitesse de réponse beaucoup plus lentes que les photorécepteurs classiques [63]. En effet, elles se dépolarisent lentement et l’atteinte du seuil de leur potentiel d’action prend beaucoup de temps. Par exemple, la latence de potentiel d’action d’une ipRGCs sera minimalement de plusieurs centaines de ms, alors que les cônes et les bâtonnets déchargent en-deçà en quelques dizaines de ms [75-77]. Les ipRGCs sont également exceptionnellement lentes à retrouver leur potentiel membranaire de repos, la repolarisation s’effectuant en plusieurs minutes, alors que les cônes et bâtonnets cessent leur réponse quelques millisecondes à quelques secondes après la fin d’un stimulus lumineux [78,79]. Les ipRGCs aussi sont beaucoup moins sensibles que les photorécepteurs classiques, avec un seuil de réponse à la lumière 10 à 1000 fois plus élevé que celui des cônes, et plus que 5 unités-logarithmiques fois plus élevé que celui des bâtonnets.Une autre particularité des ipRGCs est leur apparente autonomie à régénérer leurs photopigments, soit la mélanopsine, à la différence des photorécepteurs classiques (i.e., cônes et bâtonnets), lesquels dépendent de la proximité de l’épithélium pigmentaire pour régénérer leurs photopigments [82]. Chez les cônes et les bâtonnets, chaque photopigment est lié à une molécule rétinaldéhyde qui se retrouve sous la forme isomère cis dans l’obscurité et qui est isomérisé sous la forme trans lorsqu’un photon est absorbé. Or, pour qu’un photopigment soit réutilisable par le photorécepteur, il doit retrouver sa forme cis. C’est ici que l’épithélium pigmentaire intervient; les photopigments trans « usés » vont transiter dans les cellules de l’épithélium pigmentaire, ces dernières vont « regénérer » le photopigment en l’isomérisant sous la forme cis via une cascade enzymatique pour, enfin, le retourner sous la forme cis vers les photorécepteurs [54]. Les cônes et les bâtonnets sont donc dépendants de l’épithélium pigmentaire pour fonctionner, car sans ce dernier, leur réserve de photopigments s’épuise et ils ne répondent plus aux stimuli lumineux.Or, plusieurs études démontrent que la perturbation de l’épithélium pigmentaire ou des défauts génétiques au sein de celui-ci n’affectent pas la réponse des ipRGCs, et que la mélanopsine se regénère sans son implication [63,83,84]. Ce système de régénération « autonome » demeure toutefois incompris. À l’heure actuelle, l’hypothèse la plus plausible est que la mélanopsine constitue un pigment dit « bistable », c’est-à-dire qu’elle aurait la capacité d’exister sous deux formes stables à l’équilibre. De nombreuses évidences suggèrent également que la bistabilité de la mélanopsine serait médiée par la lumière, un phénomène appelé « photo-réversibilité » [85]. De manière plus concrète, ceci signifierait que, lorsque la mélanopsine absorbe un photon et devient inactive, elle retrouverait sa forme active après l’absorption subséquente de lumière. En d’autre mots, après l’absorption d’un premier photon, la mélanopsine serait ré-isomérisée lorsqu’un deuxième photon se présente [82,86-88]. Actuellement il est postulé que la régénération de la mélanopsine s’effectue via l’arrivée d’un deuxième photon d’énergie plus faible, donc à plus grande longueur d’onde (i.e., photons rouge). Cette théorie est supportée par le fait que des opsines semblables à la mélanopsine se retrouvent chez les invertébrés, et que ces opsines fonctionnent sur cette ce mode de régénération par bistabilité, avec un photon bleu inactivant l’opsine, et un photon rouge la réactivant [88-90]. On considère aujourd’hui que la bistabilité de la mélanopsine est bien supportée par la littérature, cependant les caractéristiques spectrales du photon qui sont responsable de la ré-isomérisation demeurent controversées [91]. En effet, certaines études apportent des résultats contredisant l’hypothèse de la photo-réversibilité du pigment mélanopsine via des photons rouges [92], alors que d’autres ont récemment mis à jour des types de pigment mélanopsine aux propriétés spectrales complètement différentes (par exemple, bistabilité jaune-bleu rapportée par [93]). Ainsi il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer avec certitude quelles sont les conséquences physiologiques de la bistabilité de la mélanopsine, et de quelle façon cette propriété peut être utilisée cliniquement dans les interventions de type photothérapie [91].

La mélanopsine possède également d’autres propriétés qui les distinguent des opsines appartenant aux photorécepteurs classiques. Tout d’abord, la mélanopsine déclenche une cascade moléculaire de phototransduction différente de celle des photorécepteurs classiques lorsqu’elle absorbe un photon. De plus, cette cascade de phototransduction engendre une dépolarisation de la membrane des ipRGCs par l’ouverture de canaux Na+; par contraste, la membrane des cônes et des bâtonnets s’hyperpolarise lorsque stimulée par la lumière via une fermeture des canaux Na+[94]. La mélanopsine possède également une sensibilité spectrale distincte des autres photopigments. L’étendue de sa sensibilité se situent entre ≈ 440 nm (correspondant à la couleur bleue du spectre visible) et ≈ 550 nm (bleu-vert), et son pic de sensibilité est à ≈ 480 nm (bleu) [95]. En comparaison, le pic de sensibilité des photorécepteurs du système visuel se trouve à ≈ 550 nm (vert), et son étendue de sensibilité est plus large, allant de ≈ 400 nm à ≈ 700 nm (du violet au rouge). Les ipRGCs sont donc particulièrement sensibles à la lumière bleue, et non-sensibles ou « aveugles » aux plus grandes longueurs d’onde du spectre visible (≈ 550 nm et plus).

Tel que mentionné précédemment, ce sont les axones des ipRGCs qui constituent la branche du nerf optique qui projette aux NSC [64]. Ainsi, grâce aux caractéristiques spectrales spécifiques des ipRGCs, l’horloge circadienne centrale recevra en grande partie des informations liées à la présence ou non de longueurs d’onde courtes (i.e., lumière bleue) dans l’environnement. On dira donc que l’horloge circadienne centrale est plus sensible à la lumière bleue (soit aux courtes longueurs d’onde), et peu sensible au reste du spectre visible [95-98].

Synchronisation de l’organisme à l’oscillation des NSC

En plus d’être la cible principale de l’axe rétino-hypothalamique, les NSC sont la cible de plusieurs autres afférences en provenance du cortex, du système limbique et des organes viscéraux. Les NSC vont intégrer ces informations et ajuster leur propre oscillation, pour ensuite transmettre le rythme de leur oscillation à la glande pinéale de même qu’à d’autres noyaux de l’hypothalamus. À leur tour, ces noyaux vont moduler le rythme de diverses fonctions physiologiques via la circulation sanguine ou les voies nerveuses.

Cibles des NSC

Morphologiquement, les NSC comportent deux principales structures, soit l’enveloppe dorsomédiane et le noyau ventrolatéral. Tel qu’illustré en Figure 8 le noyau ventrolatéral (core) fait en quelque sorte office de relais en recevant les afférences de l’axe rétino-hypothalamique. L’enveloppe dorsomédiane (shell) est pour sa part responsable de l’activité rythmique des NSC et, également, du site de projections des NSC vers d’autres cibles [99-101]. Les NSC envoient des efférences directes à la zone subparaventriculaire (sPVz); une des efférences des NSC vers la sPVz fait notamment relais dans la région préoptique médiane (MPO), laquelle contrôle les rythmes circadiens de la température corporelle centrale (i.e., thermorégulation) de l’organisme. Une seconde efférence des NSC vers la sPVz fait relais dans le noyau dorsomédian de l’hypothalamus (DMH) et a trois cibles : 1) le noyau préoptique ventrolatéral (VLPO), qui contrôle la régulation du sommeil, 2) l’hypothalamus latéral (LH), qui régule les comportements alimentaires et l’état de veille et 3) le noyau paraventriculaire (PVN), qui régule la sécrétion hormonale de mélatonine et des corticostéroïdes. Les PVN reçoivent aussi indirectement des afférences des NSC via la zone sPVz, qui fait relais dans le DMH. Par le biais de ces voies nerveuses, le NSC est donc responsable de la synchronisation adéquate de la mélatonine et des corticostéroïdes, puisque le PVN contrôle la sécrétion de ces hormones [102].

|

Table des matières

Introduction

1. CHRONOBIOLOGIE CIRCADIENNE : SURVOL HISTORIQUE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

2. RYTHMES CIRCADIENS

2.1. Caractéristiques des rythmes circadiens

2.1.1. Un rythme circadien est maintenu lorsque l’effet de masquage est éliminé

2.1.2. Un rythme circadien est sujet à l’entraînement

2.1.3. Un rythme circadien n’est pas influencé par la température interne

3. ORGANISATION ET ENTRAÎNEMENT DES OSCILLATEURS CIRCADIENS

3.1. Organisation hiérarchique des oscillateurs circadiens

3.2. Notion d’entraînement

3.3. Horloge circadienne centrale : les noyaux suprachiasmatiques

3.4. Synchronisation de l’oscillation des NSC avec l’environnement extérieur

3.4.1. La lumière comme zeitgeber principal

3.4.2. Organisation de la rétine et axe rétino-hypothalamique

3.4.2.1. Circuiterie rétinienne et photorécepteurs classiques

3.4.2.2. Cellules ipRGCs

3.5 Synchronisation de l’organisme à l’oscillation des NSC

3.5.1. Cibles des NSC

3.5.2. Axe hypothalamo-pinéal et mélatonine

3.6. Mesurer le rythme circadien endogène chez l’humain

3.7. Courbes phase-réponse

4. CHRONOTYPE

4.1. Définition et mesure

4.2. Mécanismes potentiels

4.3. Chronotype et santé

5. LORSQUE L’HORAIRE NE CONCORDE PAS AVEC LE RYTHME ENDOGÈNE : UNE PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

5.1. Problématique associée aux horaires scolaires chez les adolescents

5.1.1. Chronotype et adolescence

5.2. Problématique du travail de nuit

5.2.1. Mésalignement circadien et désynchronisation interne

5.2.2. Impact du travail de nuit sur le sommeil et le fonctionnement à l’éveil

5.2.3. Impacts du travail de nuit sur la santé

5.2.4. Faciliter l’adaptation au travail de nuit en déplaçant la phase circadienne avec la lumière

5.2.4.1. Alléger les symptômes du travail de nuit.

5.2.4.2. Déplacer la phase circadienne vers une position plus favorable pour le travailleur de nuit.

5.2.5. Chronotype et travail de nuit

6. OBJECTIFS DE RECHERCHE

6.1. Étude comparant le chronotype, le sommeil et des indicateurs de santé chez des adolescents ayant un horaire scolaire débutant tôt le matin vs. en après-midi

6.2. Étude comparant le chronotype et le cycle veille-sommeil durant les quarts de jour vs. les quarts de nuit chez des adultes travaillant sur des quarts rotatifs

6.3. Études pilotes testant l’efficacité d’interventions lumineuses sur la position de la phase circadienne, le sommeil, et la vigilance, durant le quart de nuit, chez des travailleurs en véhicules motorisés

Chapitre 1: Chronotype, light exposure, sleep, and daytime functioning in high school students attending morning or afternoon school shifts: an actigraphic study.

Chapitre 2: Day and night shift schedules are associated with lower sleep quality in Evening- Types.

Chapitre 3: Chronotype modulates adaptation to night work: results from two studies investigating the effect of targeted light interventions in shift workers.

Discussion

7. Résumé et interprétation des résultats

7.1. Étude comparant le chronotype, le sommeil et des indicateurs de santé chez des adolescents ayant un horaire scolaire débutant tôt le matin ou en après-midi

7.2. Étude comparant le chronotype et le cycle veille-sommeil durant les quarts de jour et de nuit chez des adultes travaillant sur des quarts rotatifs

7.3. Deux études pilote testant l’efficacité d’interventions lumineuses sur la position de la phase circadienne, le sommeil et la vigilance durant le quart de nuit chez des policiers patrouilleurs

7.4. Implications, applications, et voies futures

7.4.1. Contribution du chronotype dans l’adaptation au travail rotatif

7.4.2. Chronotype et somnolence en contexte de mésalignement circadien

7.4.3. Efficacité et applicabilité de nos interventions lumineuses en contexte de travail de nuit en véhicule motorisé

Conclusion

Bibliographie

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet