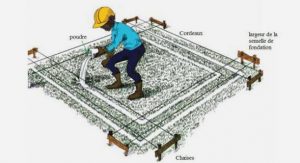

Manutention des poutres

GENERALITE SUR LA PRÉCONTRAINTE

Le béton est un matériau hétérogène qui présente une très bonne résistance à la compression, par contre, il a une très mauvaise résistance à la traction. C’est ainsi qu’une poutre reposant sur deux appuis, soumis à l’effet de son poids propre (G) et d’une charge d’exploitation (Q) , subit des contraintes de flexion qui se traduisent par une zone comprimée en partie supérieure et par une zone tendue en partie inférieure (Figure 5.1).

La poutre subit également des contraintes de cisaillement dues aux efforts tranchants qui se produisent vers les appuis. Ces contraintes occasionnent des fissures à 45° que le béton ne peut reprendre seul. Dans ce cas de figure, deux solutions sont possibles :

Solution N°1: L’ajout d’une quantité d’armatures capable de reprendre les efforts de traction dans le béton (Principe du béton armé) (Figure 5.2)

Solution N°2 : L’application d’un effort de compression axial qui s’oppose aux contraintes de traction dues aux chargements (Principe du béton précontraint). (Figure 5.3)

LES PRINCIPES DE LA PRECONTRAINTE

La précontrainte a pour objectif, en imposant aux éléments un effort de compression axial judicieusement appliqué, de supprimer (ou fortement limiter) les sollicitations de traction dans le béton. (Figure 5.4)

Cette précontrainte peut être :

Une précontrainte partielle : autorisation des contraintes de traction limitées.

Une précontrainte totale : élimination totale des contraintes de traction.

MODE DE PRECONTRAINTE

Pour réaliser l’opération de précontrainte, il existe deux possibilités.

PRECONTRAINTE PAR PRE-TENSION

Dans ce procédé, les câbles de précontrainte sont tendus entre deux massifs solidement ancrés avant le coulage du béton. (Figure 5.5).

Cette technique est surtout employée sur les bancs de préfabrication, pour réaliser des éléments répétitifs.

Les étapes générales de réalisation

Mise en tension des câbles.

Coulage du béton.

La libération des câbles après le durcissement du béton.

Par adhérence, la précontrainte de compression est transmise au béton.

D’une façon plus détaillée, la méthode de précontrainte par pré-tension suit les cycles suivants :

Nettoyage des moules ;

Mise en place d’huile de décoffrage sur les moules;

Déroulement des armatures actives et blocage aux extrémités dans des plaques ;

Mise en place des armatures passives ;

Mise en place des moules dans leur position finale;

Mise en place des déviateurs éventuels ;

mise en tension des armatures par des vérins ;

Mise en place du béton par pont- roulant ou grue ;

Lissage de la partie supérieure ;

vibration du béton ;

Étuvage ou chauffage du béton ;

Décoffrage ;

dé-tension des armatures actives ;

Découpage des fils situés entre deux éléments préfabriqués ;

Manutention et stockage.

PRECONTRAINTE PAR POST-TENSION

Ce procédé consiste à tendre les câbles de précontrainte, après coulage et durcissement du béton, en prenant appui sur la pièce à comprimer (Figure I.6). Cette technique est utilisée pour les ouvrages importants est, généralement, mise en oeuvre sur chantier.

La précontrainte par post tension se présente sous deux formes :

Une précontrainte par post-tension interne

Une précontrainte par post-tension externe

Les étapes générales de réalisation

Placement des gaines dans le coffrage.

Coulage du béton.

Après le durcissement du béton, la mise en tension des câbles.

Le blocage se fait par différents systèmes de cales sur une zone de béton fretté.

L’injection d’un coulis de ciment. (Figure 5.6)

La mise en tension peut être faite en tendant l’acier aux deux extrémités de la pièce (Actif – actif) ou en tendant une seule extrémité uniquement (actif –passif). (Figure 5.7)

L’injection est une opération extrêmement importante, car elle assure un double rôle:

a) La protection des armatures de précontrainte contre la corrosion.

b) L’amélioration de l’adhérence entre les armatures et les gaines.

L’opération de l’injection doit être réalisée dès que possible après la mise en tension des armatures

Le produit d’injection doit répondre aux impératifs suivants:

avoir une assez faible viscosité pour couler facilement et pénétrer dans toutes les ouvertures et entre fils des câbles de précontrainte.

conserver cette faible viscosité pendant un délai suffisant pour que l’injection puisse s’effectuer dans de bonnes conditions avant le début de prise.

après durcissement, avoir une résistance suffisante pour assurer efficacement

L’adhérence de l’armature au béton.

présenter un retrait minimal.ne pas être agressif vis-vis de l’acier du.

Précontrainte.

Le produit d’injection était autrefois un mortier formé de ciment, de sable et de l’eau; aujourd’hui le sable est à peu près complètement abandonné, au profit de coulis de ciment CPA, comportant un adjuvant.

L’ensemble d’un procédé de précontrainte comprend, généralement, les éléments suivants :

COMPARAISON DES DEUX PROCEDES

Une comparaison entre les deux procédés (post-tension et pré-tension) permet de constater les observations suivantes :

Pré-tension

L’économie des gaines, des dispositifs d’ancrage et de l’opération de l’injection.

La nécessite des installations très lourdes ce qui limite, par voie de conséquence, le choix des formes.

La simplicité de la réalisation du procédé.

Une bonne collaboration du béton et des armatures.

La difficulté de réalisation des tracés courbes d’armatures.

L’impossibilité de régler l’effort dans les armatures après la mise en tension.

Post- tension

Ne demande aucune installation fixe puisque, c’est sur la pièce elle-même que s’appuie le vérin de précontrainte.

Elle permet le choix des différentes formes.

La possibilité de régler l’effort de précontrainte, ce qui permet d’adapter le procédé à l’évolution de la masse de l’ouvrage.

La facilité de réalisation des tracés courbes d’armatures de précontrainte.

A côté de ces procédés classiques, il existe des procédés spéciaux qui sont réservés à certains ouvrages ou qui font appel à d’autres principes pour la mise en tension:

Précontrainte par enroulement

Précontrainte par compression externe

Mise en tension par dilatation thermique

Mise en tension par expansion du béton

INTRODUCTION

Notre but dans cette étude est de déterminer le type d’ouvrage le plus économique capable de satisfaire le mieux possible à toutes les conditions imposées.

Il faut pour cela connaître à la fois l’ensemble des contraintes à respecter et l’ensemble des types d’ouvrages qui peuvent être envisagés.

MANAGEMENT DE PROJET

Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maitrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences telles que les contraintes de délais, de couts et de ressources.

La réalisation d’un projet demande l’application d’un cycle de gestion qui assure une maîtrise efficace du contenu, des délais, des coûts et de la qualité d’un projet, et ce, du moment de sa recevabilité (début du projet) jusqu’à son évaluation finale (fin du projet).

Gestion des délais

L’objectif de la gestion des délais est d’assurer la réalisation des processus permettant de planifier, dans le temps et en fonction des ressources disponibles, la réalisation des activités du projet. Elle permet notamment de faire ressortir les activités critiques qui déterminent sa durée. Cette gestion assure aussi la maîtrise de l’échéancier afin d’achever le projet dans les délais fixés, cela en tenant compte des développements en cours du projet.

Ce paramètre « délai » sera respecté :

Si l’on estime avec précision les délais d’approvisionnement et les durées de l’ensemble des taches du projet, cette bonne estimation reposant sur une connaissance précise du plan de développement du projet.

Si l’on maitrise les dépassements de durée (internes et externes) qui peuvent survenir sur la durée du projet, en les analysant et en les renégociant (contrôle des délais) ,

Si l’on répercute, dans le calendrier contractuel, toutes les nouvelles demandes exprimées par le client entrainant des écarts par rapport au contrat. (12)

Gestion des coûts

La gestion des coûts regroupe les processus requis pour la réalisation de l’estimation des coûts, la budgétisation ainsi que la mise en oeuvre des activités nécessaires pour assurer le suivi des coûts, cela dans le but de vérifier s’il y a des écarts entre la réalité et le plan de gestion de projet. Un coût, en gestion de projet, est une dépense consentie en vue de la réalisation d’une activité, d’un projet, ou la valeur des prestations nécessaires à la réalisation d’un projet. Les coûts constituent un domaine sensible continuellement soumis à des pressions internes et externes.

Ce paramètre « cout » sera respecté :

Si l’on estime avec précision le détail, poste par poste, des couts du projet. Une bonne estimation reposera sur une connaissance précise du développement projet, des achats à réaliser et des taches à exécuter.

Si l’on maitrise les dépassements de couts internes et externes qui peuvent survenir sur la durée du projet en les analysant et en les renégociant (contrôle, des couts).

Si l’on négocie financièrement toutes les nouvelles demandes exprimées par le client entrainant des écarts par rapport au contrat de départ. (12)

Gestion de la qualité

La gestion de la qualité regroupe les processus de contrôle et d’assurance de la qualité.

Les processus de contrôle de la qualité sont en relation avec des normes et s’appliquent à un produit, à un matériau, à un service ou à un bien livrable du projet. Les processus d’assurance de la qualité permettent quant à eux de déterminer les causes des résultats insatisfaisants, de mettre en place les mesures correctives et préventives, et de garantir que les mécanismes d’évaluation de la performance du projet sont adéquats et réalisés. (12)

Cycle de vie de projet

La planification et la mise en oeuvre des projets suivent une séquence bien établie, qui débute par une stratégie convenue, qui mène à l’idée d’une action donnée, qui est ensuite formulée, mise en oeuvre, et évaluée en vue d’améliorer la stratégie et les interventions futures. (13)

Le projet se compose de cinq phases : Démarrage, Planification, Exécution, maîtrise et Fermeture.

Démarrage

Le démarrage vise d’abord et avant tout à permettre à l’organisation de s’engager en toute connaissance de cause dans un projet. Il a pour objet de définir le projet, notamment en matière de contenu (ce que le projet fera et ne fera pas), de coûts et de délais. Bien qu’exprimés plus en détail pour la phase ou l’étape en cours, ces mêmes objectifs et paramètres sont en premier lieu exprimés pour l’ensemble du projet.

À chacune des phases ou des étapes, le démarrage est l’occasion de prendre connaissance des conclusions et des décisions prises lors des phases ou des étapes précédentes et de confirmer les orientations du projet, en référence aux objectifs initiaux.

Planification

La planification permet d’énoncer les grandes lignes de l’ensemble du projet (biens livrables, échéances, etc.) et d’élaborer un plan de projet ayant pour objet de déterminer ce qui doit être fait et par qui. Il s’agit donc de planifier la réalisation du projet en mettant l’accent sur les objectifs, le contenu et le respect des délais et des coûts. Les paramètres issus du démarrage sont ainsi raffinés et détaillés afin d’assurer un niveau de compréhension suffisant et partagé par tous les intervenants du projet. Ce groupe de processus doit permettre la mise en commun des visions et de l’expérience des membres de l’équipe de projet afin de définir les activités du projet et de les organiser à l’intérieur d’une structure de mise en oeuvre efficace. (12)

|

Table des matières

Remerciements

Dédicace

Résume

Abstract

الملخص

Table des matières

Liste des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

1.1 Introduction

1.1.1 La super structure

1.1.2 Les appuis

1.1.3 Les fondations

1.2 PRESENTATION DE SITE

1.2.1 Tracé en plan

1.2.2 Profil en long et travers

1.3 Recueil des données naturelles

1.3.1 Topographie

1.3.2 Hydrologie

1.3.3 Données géotechniques

1.4 Choix du type d’ouvrage

1.4.1Les actions naturelles susceptibles de solliciter un pont

1.4.2 Présentation du choix

1.5 Principes Généraux Pour Les Ponts

1.5.1 Les ponts en béton armé

1.5.2 Les ponts en béton précontraint

1.6 Conclusion

2.1 INTRODUCTION

2.2 LARGEUR DU TABLIER

2.3 PRE DIMENSIONNEMENT DE VARIANTE

2.3.1 La largeur de la travée

2.3.2 Hauteur des poutres

2.3.3 Nombre et espacement des poutres

2.3.4 Epaisseur de l’hourdis

2.3.5 La section de la poutre

2.3.6 Les entretoise

2.4 PRE DIMENSIONNEMENT DE VARIANTE

2.4.2 Hauteur des poutres

2.4.3 Nombre et espacement des poutres

2.4.4 Section des poutres

2.4.5 Epaisseur de l’hourdis (h0)

2.4.6 Largeur de la table de compression (b)

2.4.7 Epaisseur de la table de compression

2.4.8 Epaisseur de l’âme

2.4.9 Largeur du talon

2.4.10 Membrure supérieure de la poutre

2.4.11 Entretoise

2.5 EVALUATION DES CHARGES DE VARIANTE

2.5.1 Le poids de la dalle qui renie à la poutre

2.5.2 Les éléments non porteurs

2.5.3 Calcul des surcharges routières

2.5 EVALUATION DES CHARGES DE 2eme VARIANTE

2.5.1) CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE LA POUTRE

2.5.2) La charge permanente (CP)

2.5.3) La charge complémentaire permanente (CCP)

2.5.4) Calcul des surcharges routières

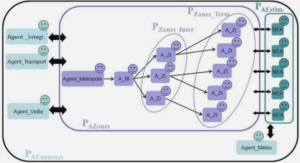

3.1 Logiciel SAP 2000

3.2 La modélisation

3.3 Combinaisons de calcul

3.4 Les différents cas de charges

3.5 Résultats de calcul obtenus par le logiciel

3.5.1 Les poutres

4.1 Ferraillage des poutres

4.1.1 Calcul à l’ELU

4.1.2 Calcul à l’ELS

4.1.3 Armature supérieure

4.1.4 Calcul des armatures transversales

4.1.5 Effet de l’effort tranchant

4.1.6) Jonction de l’ourdis et l’âme de la poutre

4.1.7 CALCUL DE LA CONTRE FLECHE

4.1.8 Manutention des poutres

5.1 GENERALITE SUR LA PRÉCONTRAINTE

5.2 LES PRINCIPES DE LA PRECONTRAINTE

5.3 MODE DE PRECONTRAINTE

5.3.1 PRECONTRAINTE PAR PRE-TENSION

5.3.2 PRECONTRAINTE PAR POST-TENSION

5.3.3. COMPARAISON DES DEUX PROCEDES

5.4 ETUDE DE LA PRECONTRAINTE SUIVANT LES REGLES DE B.P.E.L

5.4.1 Hypothèse de calcul

5.4.2 Calcul de la face de la précontrainte

5.4.3 Détermination du nombre de câbles

5.4.4 Vérification à l’ELS

5.4.5 Vérification à l’E.L.U

5.4.6 Les pertes de la précontraint

5.4.7 Vérification de la flexion à mi- travée

5.5.8 Ferraillage de la poutre

5.4.9 Vérification De l’Efforts Tranchants

5.4.10 Vérification à l’ELU

6.1 INTRODUCTION

6.2 MANAGEMENT DE PROJET

6.2.1Gestion des délais

6.2.2 Gestion des coûts

6.2.3 Gestion de la qualité

6.3 Cycle de vie de projet

6.3.1 Démarrage

6.3.2Planification

6.3.3 Exécution

6.3.4 Suivi et maîtrise

6.3.5 Fermeture

6.4 LES ACTEURS DU PROJET

6.4.1 Le maître d’ouvrage

6.4.2 Le maître d’oeuvre

6.4.3 L’entrepreneur

6.4.4 Le fournisseur

6.5 Définir des WBS

6.6 Liste des ressources

6.6.1 Tableau des ressources

6.7 LA VARIANTE PONT EN BETON ARME

6.7.1 LES AVANTAGES

6.7.2LES Inconvénients

6.8LA VARIANTE PONT EN BETON PRECONTRAINT

6.8.1LES AVANTAGES

6.8.2 LES INCONVENIENTS

6.9 Analyse multicritère

6.9.1 Présentation du choix

6.10 Conclusion

Conclusion général

BIBLIOGRAPHIE

WEBOGRAPHIE

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet