Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Dualité organisationnelle au sein du commerce coopératif et associé

Caractéristiques horizontales/hétérarchiques et verticales

Une firme, selon Fulop et Foward 160 , peut « bénéficier des avantages de la standardisation, des économies d’échelle et de contrôle réalisé par une structure marketing verticale, ainsi que des avantages de la motivation, d’un service personnalisé et d’une flexibilité associés à la petite entreprise indépendante ». Pour Serge Papin, « [n]ous avons l’habitude de dire qu’il faut que l’on sache faire un double mouvement, centripète et centrifuge. Nous devons être centralisateurs en mutualisant nos outils afin d’être concurrentiels. Et, en même temps, prouver que ce que nous faisons mieux que les autres, c’est l’adaptabilité au local. C’est la grande force des coopératives » 161 . Les points de vente « restent fondamentalement indépendants et on veut absolument garder cette indépendance […]. [N]otre principe, c’est plutôt : force de la centrale mariée avec l’alchimie de la réactivité sur le terrain. […] Mais il n’est pas question d’envoyer en flux poussé tout l’assortiment dans les points de vente »162, d’après Philippe Manzoni, ancien président d’Intermarché.

En dépit d’une certaine perte de pouvoir dans l’organisation de l’activité, les enseignes de commerce coopératif et associé permettent toujours à leurs adhérents de participer au processus de décision163. Les organisations restent donc fidèles à certains principes coopératifs tout en s’adaptant aux nouvelles exigences du marché. Selon Cohen164, « [l]a mise en place des coopératives de commerçants détaillants conduit à l’enchevêtrement d’un lien vertical (ou commercial) entre la société coopérative et ses membres et d’un lien horizontal (ou social) entre associés. […] Cette dualité entre le lien social et le lien commercial est parfaitement admise ».

Serge Papin165, président de Système U, estime avoir été élu à son poste parce qu’il était porteur à la fois des valeurs transmises par Jean-Claude Jaunait [son prédécesseur à la présidence de Système U] mais également des paroles de [s]a génération et de [s]a communauté ». Il témoigne166 : « [j]e faisais la synthèse entre les deux, entre le vertical et l’horizontal, et c’est sans doute pour cela que j’ai été choisi par mes collègues ». Abrard et Paché167 concluent que « si la coopération horizontale est à l’origine des structures communes des GD [Groupements de Détaillants], la coordination entre ces structures communes et chaque point de vente procède plutôt d’une forme de coopération verticale. Ceci milite incontestablement pour une double approche horizontale et verticale ».

Nature organisationnelle du commerce coopératif et associé

Le commerce coopératif et associé au regard de l’organisation « hybride »

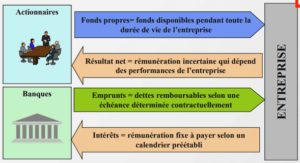

Pour Williamson178, les transactions peuvent se réaliser par le marché, la hiérarchie (la firme) et la forme hybride. Les organisations dites hybrides correspondent à celles permettant des coopérations interentreprises, caractérisées par une multiplicité d’arrangements contractuels. Selon la théorie des coûts de transaction, la forme coopérative peut être considérée comme une forme particulière de relation entre unités économiques juridiquement autonomes179. Au sein des organisations de commerce coopératif et associé, se trouvent des contrats à long-terme selon la théorie des droits de propriété et un rapport hiérarchique selon la théorie de l’agence180. Les organisations de commerce coopératif et associé se situent dans une situation intermédiaire entre le marché (horizontal ou hétérarchique) et la hiérarchie (verticale) et représentent donc une forme hybride181, au sens de Williamson182.

Toutefois, le caractère hybride confère une signification intermédiaire entre deux systèmes, une sorte de greffe qui donne un nouveau résultat. Un « corps » nouveau est rajouté un « corps » existant pour aboutir à un nouveau « corps ». Cette perspective d’entité unique ne semble toutefois pas correspondre aux organisations dont les membres endossent un double rôle183, chacun pouvant être opposé l’un à l’autre184. En effet, un coopérateur ne peut pas être à la fois dans un rôle de dirigeant de l’organisation et celui de propriétaire de point de vente. Il est soit l’un, soit l’autre, même si les intérêts convergent généralement. Cette perspective plaide pour une approche plus ambidextre qu’hybride.

Le commerce coopératif et associé en tant qu’organisation « ambidextre hybride »

Burns et Stalker185 importent au sein de la littérature organisationnelle les dimensions mécaniques et organiques de Durkheim 186 (solidarités mécanique et organique). Pour Duncan187, une organisation qui passe d’un caractère à un autre est une organisation ambidextre. Cet auteur est le premier à utiliser l’expression d’ambidextrie dans la littérature organisationnelle. Si l’on s’en tient à l’approche de Duncan 188 , c’est-à-dire à la forme organisationnelle au sens institutionnel, les organisations de commerce coopératif et associé ne peuvent être considérées comme ambidextres, puisque les dimensions mécaniques et organiques coexistent en permanence sans que la structure organisationnelle soit modifiée. Cette hypothèse va être explorée sachant qu’il semble envisageable de parler d’ambidextrie sur le plan de l’organisation interne, qui peut ainsi générer des synergies.

Selon le dictionnaire de l’académie française189, ambidextre est un adjectif provenant du « latin ambidexter, composé de ambi, “ double ˮ, et dexter, “ droit ˮ » et signifiant « [q]ui se sert de ses deux mains avec une égale adresse ». Selon De Lièvre et Staes190, « l’ambidextrie est le profil des personnes qui sont aussi habiles et fortes de la main gauche que de la main droite. Elle se situe principalement au niveau de la main, mais parfois aussi au niveau du pied (jamais les deux ensemble) ». Selon l’académie de médecine191, « [l]a latéralisation s’explore à trois niveaux; la main dominante, le pied dominant, l’œil dominant ». À la suite de nombreuses recherches sur Internet et en particulier dans les bases de données académiques, il n’a pas été possible de déterminer si l’ambidextrie est exclusivement séquentielle ou si elle peut être simultanée.

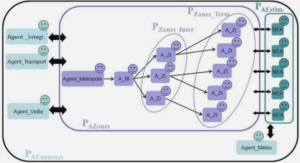

Duncan192 inscrit l’ambidextrie dans une optique structurelle, c’est-à-dire de manière séquentielle ou simultanée sous la condition qu’il s’agisse de structures distinctes193. Dans la perspective séquentielle, une organisation revêt un caractère mécanique ou organique. Dans ce cas, les réseaux de commerce coopératif et associé ne peuvent être considérés comme des organisations ambidextres car ils ne connaissent pas de changement structurel. McDonough et Leifer194 contestent cette vision de la structure unique telle que proposée par Duncan195. Pour les auteurs, il est possible de passer d’une structure à une autre ou de maintenir plusieurs structures différentes simultanément. Dans ce cas, il ne conviendrait pas de parler d’ambidextrie stricte mais d’ambidextrie hybride ou avec hybridation. Selon Tushman et O’Reilly196, les activités d’exploration et d’exploitation peuvent être mises en place par une même organisation dans la mesure où elle spécialise des structures pour chaque objectif. Tushman précise que « le management des flux d’innovation nécessite une organisation ambidextre qui peut faire deux choses fondamentalement différentes, simultanément et bien [le faire] »197. Toute organisation peut organiser simultanément la spécialisation de ses structures dans l’exploitation ou l’exploration198 au sein de son réseau.

Les caractéristiques de l’ambidextrie structurelle sont les suivantes 199 : 1) « [l]es activités d’alignement et les activités d’adaptabilité sont réalisées dans des unités ou équipes séparées » ; 2) les décisions sur le passage de l’une à l’autre des activités est effectuée en haut de l’organisation » ; 3) le rôle des décisionnaires de l’organisation consiste à « définir la structure » et « réaliser des arbitrages entre l’alignement et l’adaptabilité » ; 4) la nature des rôles est « relativement clairement définie » ; 5) les employés ont des compétences de « spécialistes ».

Difficile réplication des processus liés aux réseaux franchisés

Similitudes entre les réseaux coopératifs ou associés et franchisés

Selon Souilleaux320 , « les relations opérationnelles tête de réseau/adhérent dans un groupement du commerce associé sont très proches des relations verticales contractualisées d’un réseau de franchise et reposent parfois sur les mêmes outils juridiques ». Les deux systèmes bénéficient d’une enseigne, d’une marque forte, d’un savoir-faire et de services pour accompagner les membres du réseau321. La formalisation des aspects opérationnels dans les rapports juridiques entre la tête de réseau et les membres de l’organisation, en tant que clients de celle-ci, sont relativement semblables entre les deux systèmes. Cela correspond à l’utilisation de la marque, de l’enseigne, la transmission du savoir-faire, la centralisation des activités logistiques, la politique marketing, les activités d’achat, de référencement, la zone de chalandise, les modalités de communication, la transmission du savoir-faire, l’assistance, etc.322. En franchise, les contrats passés entre le franchiseur et son franchisé contiennent toutes les modalités du fonctionnement du réseau. En souscrivant des parts sociales, le commerçant devient associé du groupement et accepte les statuts de celui-ci et son règlement intérieur. Pour accéder aux services du groupement, les associés doivent, comme les franchisés, rémunérer ces services avec la possibilité d’ajouter des cotisations optionnelles pour des services spécifiques. Elles peuvent être fixes ou variables. Les coûts supportés par un associé pour s’installer sont semblables à ceux du franchisé, qu’il s’agisse des coûts d’achat, de location et d’installation du matériel, des coûts de logiciel, de constitution du stock initial, etc.323.

Éléments distinctifs des réseaux coopératifs ou associés et franchisés

Un certain nombre de divergences existe entre ces deux formes de réseaux. Les organisations de commerce coopératif et associé sont composées d’associés dits indépendants » qui bénéficient d’une plus grande autonomie pour la prise de décisions que le système de franchise324. Ceci s’explique par la double qualité de l’associé325. Un coopérateur participe aux votes stratégiques en assemblée générale, il élit les membres du conseil d’administration dont il peut lui-même faire partie, de la même manière que les différentes commissions et instances du réseau326. Ce fonctionnement démocratique et égalitaire (« un homme, une voix ») explique la dimension horizontale/hétérarchique de la gouvernance. Selon Mousseron327, « [l]a franchise qui est le mode de regroupement contractuel type s’appuie à l’inverse sur un déséquilibre entre un franchiseur qui dispose d’un savoir-faire et un franchisé qui cherche à l’obtenir. La société coopérative se fonde sur une expérience commune entre les coopérateurs. […] Si ceux-ci sont soucieux de se regrouper, ils ont aussi le souci de ne pas supporter le niveau de sujétion requis des franchisés et trouvent dans la coopérative un compromis acceptable ». Mousseron328 ajoute que le caractère égalitaire du commerce associé facilite la gouvernance en évitant des conflits d’intérêts liés à des disparités dans la possession du capital.

Une autre différence fondamentale tient à la durée de la relation. Les différentes formes de coopératives et les évolutions juridiques ont conduit CoopFR à insister sur l’exigence d’une coopération « réciproque et durable »329. Comme l’explique Michel-Édouard Leclerc330, « [o]n a mis des années à trouver les bons concepts. Vous croyez vraiment qu’on aurait pu faire cela avec des adhérents pratiquant l’union libre sur cinq ans. […] C’est la fidélité qui permet la prise de risque partagée dans l’innovation, dans l’investissement et dans le développement. Et surtout, elle est nécessaire pour assurer la totale transparence des coûts et des conditions d’achat, garante de la performance en prix ». La relation au sein de réseaux de commerce coopératif et associé est une forme d’association ou d’adhésion. À ce titre, elle n’a pas de durée déterminée et n’est donc pas renégociable avec la tête de réseau. Les coûts supportés sont différents entre les deux systèmes. L’interdépendance relationnelle entre les membres d’un réseau est un facteur positif pour une coopération à long terme331. Les franchiseurs louent ainsi un droit d’usage et un savoir-faire à un franchisé332 qui peuvent donner lieu à des renégociations et donc à des conflits au sein du réseau. Les réseaux de commerce coopératif et associés sont des organisations dont les membres s’engagent globalement pour une durée proche de vingt ans333. À ce titre, ces organisations doivent développer des normes relationnelles, selon la théorie du contrat social, afin de mieux manager les relations interpersonnelles et inter organisationnelles qui ne peuvent être anticipées sur de telles durées334.

Sans théorie et sans hypothèse

L’étude menée sur les réseaux de commerce coopératif et associé pourrait tirer son originalité de la nature des réseaux en question, qui ne sont pas des réseaux mixtes franchise-succursalisme (plural form networks). Toutefois, cette approche risque d’être biaisée par une orientation trop déductive au regard de la théorie élaborée par Bradach394. Comme le préconise Eisenhardt395 , il convient de s’accommoder de l’influence de la littérature connue en ne considérant ses apports qu’en tant que variables potentiellement importantes.

Étape « Sélection des cas »

Spécification de la population

Le manque de travaux de recherche, combiné à l’intérêt d’une fédération rassemblant des réseaux de points de vente extrêmement réputés en France, a aiguisé l’intérêt pour les réseaux de points de vente du commerce coopératif et associé. La population à étudier a ainsi été choisie avant même la recherche d’une problématique. D’après les données de la FCA396, le commerce coopératif et associé représentait en 2015 : 94 groupements auxquels appartenaient 178 enseignes nationales, 44 941 points de vente avec 32 430 coopérateurs ou membres associés, 541 169 employés et un poids économique de 146,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ces réseaux représentent 30,5 % du commerce de détail en France en 2015, soit un peu moins que le commerce intégré et quasiment trois fois plus que les réseaux franchisés397. Cette forme organisationnelle et son importance sont de véritables particularités dans certains pays européens (Allemagne, Italie, Suisse…) et spécialement en France. D’après l’International Co-operative Alliance (ICA)398, 16 des 20 plus grandes coopératives mondiales de commerçants (wholesale and retail trade sector) en termes de chiffre d’affaires pour l’année 2013 sont européennes (Europe continentale) et cela peut expliquer le manque de recherche dans une discipline, le retailing, très anglo-saxonne. La FCA399 classifie les secteurs d’activités en France organisés selon cette forme réticulaire de la manière suivante : alimentation, automobile, équipement de la maison, équipement de la personne, équipement professionnel, fournitures de bureau, hôtellerie-restauration, immobilier, jouets-puériculture, optique-audio, pharmacie-parapharmacie, photo, produits culturels, sport-loisirs, tourisme et autres activités de service.

Échantillonnage théorique non aléatoire

Pour la sélection des cas, Eisenhardt400 reprend la méthodologie de l’échantillonnage théorique telle que décrite par Glaser et Strauss401 qui la définissent en tant que « processus de recueil de données au moyen duquel le chercheur tout à la fois rassemble, code et analyse ses données et décide des matériaux additionnels dont il a besoin et de l’endroit où les trouver, dans le but de développer la théorie au fur et à mesure qu’elle émerge »402. Il s’agit d’échantillonner la « conceptualisation théorique » afin de découvrir toutes les caractéristiques des processus étudiés403. C’est ainsi que Bradach404 405 s’est intéressé à la particularité organisationnelle des réseaux mixtes en sélectionnant des organisations d’un seul secteur d’activité, la restauration rapide aux Etats-Unis. Cette recherche reproduit ce choix en ne s’intéressant qu’à un seul secteur d’activité. Toutefois, une telle étude doit être menée sur au moins quatre cas selon Eisenhardt406. Dans une perspective de généralisation des apports théoriques, le choix de la sélection des cas s’est porté sur les réseaux de distribution à dominante alimentaire. Les enseignes étudiées sont Biocoop, E.Leclerc, Intermarché et Système U. Pour des raisons de confidentialité des répondants, elles seront différenciées par des lettres A, B, C et D sans lien avec l’ordre alphabétique des enseignes citées ci-dessus.

Les critères ayant contribué à ce choix sectoriel sont les suivants :

Le nombre de cas : le secteur de la distribution à dominante alimentaire convient à la condition des quatre cas minimum.

Le poids économique du secteur d’activité : d’après l’INSEE, les grandes surfaces à dominante alimentaire représentaient 36 % du commerce de détail et d’artisanat commercial en 2015407. Ces acteurs de la distribution vendent aussi du carburant, des produits culturels et d’autres activités non intégrées dans ce pourcentage.

|

Table des matières

Introduction générale

Chapitre 1 : Fondements théoriques des réseaux de commerce coopératif et associé

1.1 – Nature des organisations de commerce coopératif et associé

1.2 – Le commerce coopératif et associé face au défi « réticulaire » de l’uniformité du concept

Résumé du chapitre 1

Chapitre 2 : Mise en œuvre de la recherche par l’étude de cas

2.1 – Étape « Début »

2.2 – Étape « Sélection des cas »

2.3 – Étape « Préparation des instruments et des protocoles »

2.4 – Étape « Entrée du champ »

2.5 – Étape « L’analyse des données »

2.6 – Étape « Développement des explications possibles »

2.7 – Étape « Comparaison avec la littérature »

2.8 – Étape « Final »

Résumé du chapitre 2

Chapitre 3 : L’uniformité du concept dans les coopératives de détaillants, une étude exploratoire

3.1 – Processus des contrats, des savoir-faire formalisés et des certifications

3.2 – Processus des incitations

3.3 – Processus de persuasion

3.4 – Processus de confiance

3.5 – Processus de l’implication organisationnelle

3.6 – Processus du contrôle informel

3.7 – Processus de solidarité

3.8 – Processus de mimétisme

3.9 – Processus d’enculturation

3.10 – Résumé et comparaison des résultats

Résumé du chapitre 3

Chapitre 4 : Hypothèses, outils de mesure et méthodologie quantitative

4.1 –Formulation des hypothèses

4.2 – Mise en œuvre des outils de mesure

4.3 – Choix de la méthodologie Partial Least Square (PLS) et la collecte des données

Résumé du chapitre 4

Chapitre 5 : L’uniformité du concept dans les coopératives de détaillants : une étude confirmatoire

5.1 – Analyse descriptive de l’échantillon

5.2 – Analyse des variables réflectives et formatives

5.3 – Évaluation du modèle

Résumé du chapitre 5

Chapitre 6 : Discussion, implications, limites et voies de recherche

6.1 – Discussion des résultats de la recherche

6.2 – Contributions de la recherche

6.3 – Limites de la recherche

6.4 – Voies de recherche

Conclusion générale

Références

Liste des figures et tableaux

Télécharger le rapport complet