L’ulcère veineux quand la douleur perturbe la vie quotidienne

Validité méthodologique

Il est difficile de définir les variables indépendantes et dépendantes comme la question de recherche n’est pas clairement formulée. Cet échantillon n’a pas été prélevé aléatoirement, on s’intéresse à une population précise. La variable « âge » n’a pas été prise en compte ainsi que les éventuelles comorbidités. Le nombre de participants dans les deux groupes n’est pas égal. Les deux groupes ne sont pas homogènes, les biais de confusion et de sélection empêchent les résultats d’être généralisables. Les validités internes et externes sont remises en question. Afin d’établir s’il y a une corrélation entre les résultats du VCSS et du WHOQOL100, le coefficient de corrélation de Sperman a été utilisé. Les différences et les corrélations sont considérées statistiquement significatives lorsque la valeur « p » est égale ou inférieure à 0,05.Concernant les échelles et questionnaires utilisés, aucun indice de fidélité n’est formulé. Aucun comité éthique n’a validé cette étude et aucune notion de consentement éclairé signé par les participants n’est citée.

Pertinence clinique

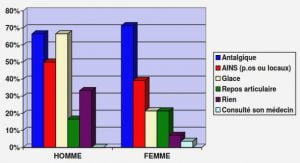

L’échelle CEAP ne permet pas l’analyse des caractéristiques de l’insuffisance veineuse. C’est ainsi que l’échelle VCSS a été utilisée. Concernant les domaines de la qualité de vie, les valeurs diffèrent peu, excepté pour le domaine physique. Les auteurs ont comparé leurs résultats avec un groupe de personnes saines afin de pouvoir les extrapoler. Là aussi, la différence se situe au niveau du domaine physique. Les valeurs des groupes C6 et C4 sont plus faibles, que celles du groupe de personnes saines. Cela signifie que leur santé physique est affectée. Tous les patients disent souffrir de douleurs sévères qui limitent leurs activités physiques. Les scores concernant la douleur sont frappants 14,88 pour le groupe C6, 11,69 pour le groupe C4 et 9,12 pour les individus non malades. Ce résultat est quelque peu contradictoire Les patients classés C6 présentent un état physique diminué et plus de douleurs mais sont moins fatigués, plus mobiles et leur L’ulcère veineux, quand la douleur perturbe la vie quotidienne Frossard Valentine 33 capacité à travailler est moins affectée que les patients classés C4. L’activité professionnelle n’ayant pas été pris en compte pourrait expliquer cette contradiction.

Pertinence clinique

L’échelle CEAP ne permet pas l’analyse des caractéristiques de l’insuffisance veineuse. C’est ainsi que l’échelle VCSS a été utilisée. Concernant les domaines de la qualité de vie, les valeurs diffèrent peu, excepté pour le domaine physique. Les auteurs ont comparé leurs résultats avec un groupe de personnes saines afin de pouvoir les extrapoler. Là aussi, la différence se situe au niveau du domaine physique. Les valeurs des groupes C6 et C4 sont plus faibles, que celles du groupe de personnes saines. Cela signifie que leur santé physique est affectée. Tous les patients disent souffrir de douleurs sévères qui limitent leurs activités physiques. Les scores concernant la douleur sont frappants 14,88 pour le groupe C6, 11,69 pour le groupe C4 et 9,12 pour les individus non malades. Ce résultat est quelque peu contradictoire Les patients classés C6 présentent un état physique diminué et plus de douleurs mais sont moins fatigués, plus mobiles et leur L’ulcère veineux, quand la douleur perturbe la vie quotidienne capacité à travailler est moins affectée que les patients classés C4. L’activité professionnelle n’ayant pas été pris en compte pourrait expliquer cette contradiction. Les valeurs de « perception de soi » sont significativement plus basses mais ceci ne se reflète pas dans les valeurs « émotions négatives ou positives ». Les chercheurs posent cette hypothèse les patients de cette étude ont tous plus de 50 ans, leur principal objectif est de retrouver une forme physique et soulager leurs douleurs plutôt que d’améliorer leur apparence. Si la même étude avait été faite avec un groupe de personnes plus jeune, la tendance pourrait être différente.

La théorie du Caring

La théorie du Caring proposée par Jean Watson, permet de pallier à la différence entre le souhait du patient qui cherche un certain confort de vie et celui de l’infirmière qui veut atteindre la guérison de la plaie. Elle invite les soignants à connaître le patient dans ses sphères biologique, psychologique, sociale et spirituelle. Cette prise en charge holistique permet des soins de qualité (Watson, 1998, p. 10). Le Caring fait partie du paradigme de la transformation. Jean Watson avec sa théorie Human Caring en est une représentation. Cette théorie offre une manière de travailler mettant en avant une approche humaine et relationnelle. Par leurs actions et intuitions, les infirmières peuvent anticiper l’amélioration ou la dégradation d’une situation. Elles font preuve de respect, d’empathie, et tiennent compte des valeurs et des croyances des patients. Le partage vécu entre l’infirmière et le patient augmente son sentiment « d’être » (Pépin, 2010, p. 69-70).Le changement et les interactions y sont perpétuels. Les soignants évoluant dans ce paradigme considèrent l’expérience du patient comme le point de départ de leurs actions. Ces dernières sont réfléchies et tiennent compte de l’avis du patient (Pépin, 2010, p. 30). Certes, l’infirmière détient des connaissances et des compétences mais elle priorise les besoins et les préoccupations du malade. Elle crée des conditions propices aux changements (Pépin, 2010, p. 43).

|

Table des matières

1. Résumé

4. Introduction

4.1. Problématique

4.2. Etat de la question

4.3. Question de recherche

4.4. But de la recherche

5. Cadre théorique

5.1. La douleur

5.1.1. La douleur chez la personne âgée

5.1.2. Evaluation de la douleur

5.1.3. Échelles d’auto-évaluations unidimensionnelles et multidimensionnelles

5.2. La qualité de vie

5.2.1. Échelles d’évaluation de la qualité de vie

5.3. La théorie du Caring

6. Méthode

6.1. Devis de recherche

6.2. Collecte des données

6.3. Sélection des données

6.4. Analyse des données

6.5. Études retenues pour la revue de la littérature

7. Résultats

7.1. Description de l’étude N°1

7.1.1. Validité méthodologique

7.1.2. Pertinence clinique

7.2. Description de l’étude N°2

7.2.1. Validité méthodologique

7.2.2. Pertinence clinique

7.3. Description de l’étude N°3

7.3.1. Validité méthodologique

7.3.2. Pertinence clinique

7.4. Description de l’étude N°4

7.4.1. Validité méthodologique

7.4.2. Pertinence clinique

7.5. Description de l’étude N°5

7.5.1. Validité méthodologique

7.5.2. Pertinence clinique

7.6. Description de l’étude 6

7.6.1. Validité méthodologique

7.6.2. Pertinence clinique

7.7. Synthèse des principaux résultats

8. Discussion

8.1. Discussion des résultats

8.2. Discussion de la qualité et de la crédibilité des évidences

8.3. Limites et critiques de la revue de la littérature

9. Conclusion

9.1. Propositions pour la pratique

9.2. Propositions pour la formation

9.3. Propositions pour la recherche

10. Bibliographie

11. Cyberographie

12. Annexes

Annexe I Tableaux de recensions

Annexe II Synthèse des études

Annexe III Glossaire méthodologique

Annexe IV Classification CEAP6

Annexe V Caritas process de Jean Watson en français

Annexe VI Echelle de la douleur

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet