Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

LA VILLE D’ANTSIRABE

La géologie

ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES

|

Table des matières

PARTIE 1 : ETUDES DE FAISABILITE

CHAPITRE 1. APERÇU GÉNÉRAL

I. LA REGION DU VAKINANKARATRA

II. LA VILLE D’ANTSIRABE

III. LE MILIEU PHYSIQUE

III.1 Le relief

III.2 La géologie

III.3 Le climat

III.3.1 La température

III.3.2 La pluviométrie

III.4 L’hydrologie

III.5 Sols et végétation

III.5.1 La végétation

III.5.2 Les sols

CHAPITRE 2. ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES

I. ÉTUDES SOCIOLOGIQUES

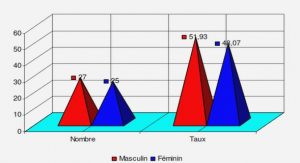

I.1 Population et démographie

I.1.1 Nombre de population

I.1.2 Évolution de la population

I.1.3 Taille des ménages

I.1.4 Mouvement migratoire

a. A l’intérieur de la région

b. A l’extérieur de la région

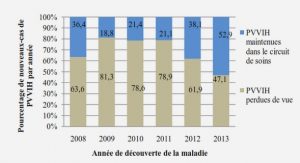

I.2 Santé

I.3 Enseignement et éducation

II. ÉTUDES ÉCONOMIQUES

II.1 Agriculture

II.2 Élevage

II.2.1 Élevage bovin

II.2.2 Élevage porcin

II.2.3 Élevage de volailles

II.2.4 La sériciculture

II.2.5 Élevage d’autruche

II.3 Tourisme

II.4 Industrie et artisanat

II.4.1 Exploitation du sol

II.4.2 Métallurgie légère

II.4.3 Secteur bâtiment

II.4.4 Travail du bois et annexes

II.4.5 La branche textile

II.4.6 L’agro alimentaire

II.4.7 Les huileries et savonneries

II.5 Transport et commerce

II.5.1 Transport

a. Routes

b. Coûts du transport

c. Trafic aérien

d. Trafic ferroviaire

II.5.2 Commerce

III. ÉTUDES DU CONTEXTE URBAIN

III.1 Les locaux à usage d’habitation

III.2 Les locaux à usage commercial

III.3 Les locaux à usage de bureaux

III.4 Les demandes immobilières

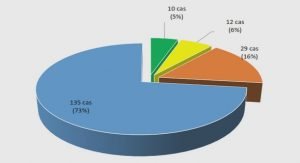

III.5 Statistiques de la production immobilière

CHAPITRE 3. ANALYSE DE LA SITUATION ET JUSTIFICATION DU PROJET

I. ANALYSE DE LA SITUATION

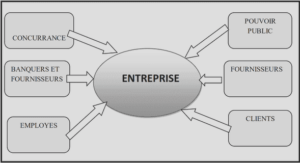

I.1 Cadres socio-économiques

I.2 Analyse de la situation immobilière

II. JUSTIFICATION DU PROJET

PARTIE 2: ETUDES ARCHITECTURALES

CHAPITRE 1. DESCRIPTIONS GENERALES DU BATIMENT

I. LE LIEU D’EMPLACEMENT DE L’OUVRAGE

II. L’ORIENTATION ET L’ASPECT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE

II.1 L’orientation

II.2 L’aspect extérieur

II.2.1 Du côté de la façade principale

II.2.2 Du côté de la façade postérieure

II.2.3 La toiture

II.2.4 L’aménagement extérieur

III. L’AMENAGEMENT INTERIEUR

III.1 Le rez-de-chaussée

III.2 L’étage

III.3 L’appartement

IV. LES ELEMENTS STRUCTURELS DU BATIMENT

IV.1 Choix de l’ossature

IV.2 Les murs

IV.3 Les ouvertures

IV.3.1 Les fenêtres

IV.3.2 Les portes

IV.4 Les revêtements

IV.5 La peinture

IV.6 La toiture

IV.7 L’assainissement

CHAPITRE 2. CONFORT ET SECURITE DU BATIMENT

I. LE CONFORT

I.1 L’isolation acoustique

I.1.1 Généralités

I.1.2 Choix des matériaux à utiliser

a. Les murs

b. Les cloisons

I.2 L’isolation thermique

I.3 La pureté de l’air

I.4 L’éclairage

I.4.1 L’éclairage naturel

I.4.2 L’éclairage artificiel

I.5 La circulation

I.5.1 La circulation horizontale

I.5.2 La circulation verticale

I.6 Les gaines

II. LA SECURITE

PARTIE 3 : ETUDES TECHNIQUES

CHAPITRE 1. PREDIMENSIONNEMENT

I. PLANCHER

II. POUTRE

II.1 La hauteur

II.2 La base

III. POTEAUX

III.1 Poteaux à section rectangulaire

III.2 Poteaux à section circulaire

CHAPITRE 2. LA DESCENTE DES CHARGES

I. INVENTAIRE DES CHARGES

I.1 Les charges permanentes

I.2 Les charges d’exploitation

II. CALCUL PRATIQUE DE LA DESCENTE DES CHARGES

II.1 Calcul des charges verticales

II.2 Calcul des charges dues aux effets du vent

II.3 Détermination du centre de gravité de l’ensemble

II.3.1 Détermination du moment d’inertie

II.3.2 Les moments à équilibrer dans les poteaux

II.4 Récapitulation des résultats obtenus

CHAPITRE 3. LES EFFETS DU VENT

I. LES HYPOTHESES DE CALCUL

II. LES CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

II.1 Les dimensions

h La situation géographique

h Le coefficient de perméabilité µ

h Calcul du rapport de dimension λ

III. LES ACTIONS DU VENT

III.1 Détermination du coefficient

III.2 Les actions extérieures

III.3 Les actions intérieures Ci

III.4 La combinaison d’action Ce − Ci

IV. LA PRESSION DYNAMIQUE DE BASE qb

V. LA PRESSION DE BASE DE CALCUL

V.1 L’effet de dimension δ

V.2 L’effet de masque Cm

V.3 L’effet du site

V.4 L’effet de hauteur

VI. LES ACTIONS DYNAMIQUES EXERCEES PAR LE VENT

VI.1 Les actions parallèles à la direction du vent

VI.2 Les actions perpendiculaires à la direction du vent

CHAPITRE 4. ETUDES DE LA SUPERSTRUCTURE

I. CALCUL DES STRUCTURES

I.1 Choix de la méthode à utiliser

I.2 Application de la méthode

I.2.1 Évaluation des charges

a. Charges verticales sur les poutres

a.1 Charges permanentes

a.2 Surcharges d’exploitation

b. Charges horizontales sur les poteaux

I.2.2 Réalisation des calculs

I.2.3 Récapitulation des résultats

II. CALCUL DES POUTRES

II.1 Hypothèses de calcul

II.1.1 Hypothèses générales

II.1.2 Caractéristiques des matériaux

a. Le béton

b. L’acier

II.1.3 Définitions des données nécessaires

II.2 Dimensionnement des armatures longitudinales

II.2.1 Armatures en travée

II.2.2 Armatures aux appuis

II.3 Vérification à l’E.L.S

II.4 Vérification de la flèche

II.5 Vérification des conditions d’appuis

II.5.1 Vérification au niveau des appuis de rive

a. Vérification du béton d’âme

b. Vérification de la compression du béton

c. Vérification des armatures longitudinales

II.5.2 Vérification au niveau des appuis intermédiaires

a. Vérification du béton d’âme

b. Vérification de la compression du béton

c. Vérification des armatures longitudinales

II.6 Dimensionnement des armatures transversales

II.6.1 Choix du diamètre

II.6.2 Détermination de l’espacement

II.6.3 Répartition des armatures transversales

II.7 Adhérence acier – béton

II.7.1 Ancrage des armatures aux appuis

II.7.2 Vérification de l’entraînement des armatures

III. CALCUL DES POTEAUX

III.1 Étude des poteaux à section rectangulaire

III.1.1 La longueur de flambement et l’élancement

a. La longueur de flambement

b. L’élancement

III.1.2 L’excentricité

III.1.3 Détermination de l’état de la section

III.1.4 Dimensionnement des sections partiellement comprimées

III.1.5 Vérification à l’E.L.S. des sections partiellement comprimées

III.1.6 Vérification de la section entièrement comprimée

III.1.7 Détermination des armatures transversales

a. Le diamètre

b. L’espacement

III.2 Étude des poteaux à section circulaire

III.2.1 Caractéristiques des matériaux

a. Le béton

b. L’acier

III.2.2 Dimensionnement des sections d’armatures longitudinales

III.2.3 Vérification à l’E.L.S.

a. Détermination de l’état de la section

b. Vérification des sections entièrement comprimées

c. Vérification de la section partiellement comprimée

III.2.4 Détermination des aciers transversaux

a. Le diamètre

b. L’espacement

IV. LE PLANCHER

IV.1 Hypothèses et méthode de calcul

IV.2 Principes de calcul

IV.3 Expression des efforts

IV.3.1 Moment fléchissant

IV.3.2 Efforts tranchants

IV.4 Calcul pratique des armatures des poutrelles

IV.4.1 Évaluation des charges

a. Calcul du poids propre g

b. Combinaisons des charges :

IV.4.2 Les résultats

IV.4.3 Calcul d’armatures

a. Caractéristiques des matériaux

a.1 Le béton

a.2 L’acier

b. Hypothèses

c. L’organigramme de calcul

d. Les sections des armatures longitudinales

e. Les sections des armatures au niveau des appuis

IV.4.4 Vérifications au niveau des appuis

a. Appui simple d’about

a.1 Vérification concernant la compression du béton

a.2 Vérification concernant les armatures inférieures

b. Appuis intermédiaires

b.1 Vérification concernant la compression du béton

b.2 Vérification concernant les armatures longitudinales

IV.4.5 Calcul des armatures transversales

a. Vérification de la contrainte de cisaillement du béton

b. Dimensionnement de sections des aciers

c. Calcul de l’espacement entre les armatures transversales

d. Répartition des armatures transversales

V. L’ ESCALIER

V.1 Généralités

V.2 Modélisation de la structure

V.3 Détermination des charges

V.3.1 Calcul de q2

V.3.2 Calcul de q1

V.4 Détermination des sollicitations

V.4.1 Expressions des sollicitations

V.4.2 Les résultats des calculs

V.5 Calcul des sections d’armatures

V.5.1 Caractéristiques des matériaux

a. Le béton

b. L’acier

V.5.2 Calcul des armatures longitudinales

a. Calcul pratique des sections d’armatures

b. Vérification de la condition de non fragilité

c. Vérification à l’E.L.S

d. Calcul des armatures de répartition

VI. CALCUL DES ÉLEMENTS DE LA TOITURE

VI.1 Généralités

VI.2 Vérification des pannes

VI.2.1 Vérification suivant le cas de charge n°1

a. Modélisation de la structure

b. Évaluation des charges

c. Calcul pratique de la contrainte

VI.2.2 Vérification suivant le cas de charge n°2 et n°3

a. Modélisation de la structure

b. Calcul des contraintes

VI.3 Vérification de la tôle

VI.4 Dimensionnement de l’acrotère

VI.4.1 Évaluation des charges

VI.4.2 Détermination des sollicitations

VI.4.3 Détermination des sections d’armatures

a. Calcul des sections d’aciers

b. Vérification à l’E.L.S.

c. Détermination des sections d’armatures du voile vertical

CHAPITRE 5. ETUDES DE L’INFRASTRUCTURE

I. GENERALITES

II. DONNEES RELATIVES AU TERRAIN

III. CHOIX DU TYPE DE FONDATION

IV. ÉTUDE DE LA FONDATION

IV.1 Détermination des sollicitations

IV.2 Prédimensionnement de la semelle filante

IV.2.1 Détermination de la section

IV.2.2 Vérification de la contrainte

IV.3 Détermination des armatures longitudinales

IV.3.1 Calcul des sollicitations maximales

a. Modélisation de la semelle

b. Calcul des sollicitations

IV.3.2 Calcul des sections d’armatures longitudinales

IV.3.3 Vérification de la contrainte tangente

IV.4 Détermination des armatures transversales

IV.4.1 Choix du diamètre φt

IV.4.2 Calcul de l’espacement

IV.5 Détermination des armatures de peau de la longrine

IV.6 Dimensionnement de la semelle proprement dite

IV.7 Vérification du tassement

IV.8 Dimensionnement des longrines de liaison

IV.8.1 Calcul des moments à équilibrer

IV.8.2 Détermination des sections d’armatures

a. Calcul des sollicitations

b. Calcul des sections d’armatures

IV.8.3 Vérification à l’E.L.S.

IV.8.4 Vérification de la flèche

a. Évaluation de la flèche

b. Évaluation de la flèche admissible

IV.8.5 Dimensionnement des armatures transversales

a. Choix du diamètre

b. Détermination de l’espacement

CHAPITRE 6. ETUDES DU SECOND ŒUVRE

I. PROJET D’ECLAIRAGE

I.1 Les paramètres

I.1.1 Le facteur de dépréciation d

I.1.2 Le facteur d’utilance U

a. L’indice du local k

b. Le facteur de réflexion des parois

c. L’indice de suspension J

d. La classe des luminaires

d.1 Le système de répartition lumineuse

d.2 La répartition

I.1.3 Le rendement η

I.1.4 L’éclairement E

I.1.5 Le flux lumineux total F

I.2 Dimensionnement pratique des luminaires

I.2.1 Calcul du flux total

I.2.2 Implantation des luminaires

I.2.3 Le flux lumineux par source

II. L’ALIMENTATION EN EAU

II.1 Les canalisations primaires

II.1.1 Les débits de base Qb

II.1.2 Détermination des sections des conduites φ

II.1.3 Calcul des débits probables Qp

II.2 Les canalisations secondaires

III. L’ASSAINISSEMENT

III.1 Évacuation des eaux pluviales

III.1.1 Dimensionnement des sections des descentes des eaux pluviales

III.1.2 Les regards

III.2 Évacuation des eaux usées

III.2.1 Les siphons

III.2.2 Les collecteurs d’appareils

III.2.3 Détermination des conduites de chute

III.3 Évacuation des eaux vannes

III.3.1 Diamètre des conduites des eaux vannes

III.3.2 Dimensionnement de la fosse septique

a. Dimensionnement de chaque compartiment

b. Dimensionnement de l’élément épurateur

PARTIE 4 : ETUDES FINANCIERES

CHAPITRE 1. DEVIS DESCRIPTIF

CHAPITRE 2. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

I. CALCUL DU COEFFICIENT DE DÉBOURSÉ k

II. LES SOUS DÉTAILS DES PRIX

III. LE BORDEREAU DES DÉTAILS ESTIMATIFS (B.D.E.)

PARTIE 5 : INFORMATISATION

I. GENERALITES

II. REALISATION

II.1 Outil de programmation

II.2 Présentation de la calculette

CONCLUSION

Télécharger le rapport complet