L’espace vital

Le développement de Hong Kong a depuis toujours été contraint par un manque chronique de sol constructible combiné à une forte croissance démographique. A cause d’une topographie accidentée, l’urbanisation est comprimée sur la bande littorale et seulement 16% de la surface du territoire a été construite à ce jour20. Pour pallier à ce manque d’espace, les autorités ont depuis le 19ème siècle pris du terrain sur la mer en réalisant des « réclamations », préservant ainsi les espaces montagneux naturels. Ainsi, 10% de la zone urbanisée actuelle a été bâtie sur un sol artificiel. Cette conquête de l’espace sur l’eau n’a pourtant pas suffi à diminuer la surpopulation due aux vagues massives d’immigrants. Dans de telles conditions, Hong Kong n’a pu que se développer verticalement et occuper le territoire de manière intense et compacte. Les zones urbanisées ont ainsi quasiment toujours atteint des densités inouïes, qui font la spécificité du territoire aujourd’hui.

De telles caractéristiques ont forcément généré des logements très étroits et la population s’est naturellement adaptée pour vivre avec cette congestion. Au début du 20ème siècle par exemple, de nombreux appartements étaient subdivisés en plusieurs pièces habitables, pour être sous louées à un maximum de personnes. La pose de cloisons ou de grillages métalliques a permis d’habiter de petites « cabines » voire des « bed-spaces », avec juste assez de place pour dormir allongé, ce qui a engendré une congestion des plus extrêmes21. Aucun de ces espaces, exceptés ceux qui donnaient sur des fenêtres, ne bénéficiaient d’éclairage ou de ventilation naturels directs. Il n’était pas rare d’avoir 70 personnes dans un appartement de 3 pièces et dans de telles situations, l’intimité, la propreté et l’éducation correcte des enfants étaient difficiles voire impossible22. Ces conditions de vie ont empiré avec l’arrivée colossale d’immigrés entre les années 40 et 60, qui ont généré une demande en logement encore plus forte. Faute de trouver un lieu de vie, beaucoup se sont installés dans des bidonvilles. Face aux risques constants d’incendies, de maladies et de désordre public que présentaient ces zones d’habitat spontané, le gouvernement a opté pour une politique de relogement public où la densification était la seule solution face aux contraintes23. Les autorités ont alors été forcées d’établir des normes extrêmes dans les habitations, en autorisant un minimum de 2.3m² par personne en 1953, ce qui eut un gros impact sur l’organisation culturelle et sociale de Hong Kong23. La première génération de logements collectifs publics accueillait une dizaine de personnes dans des logements d’à peu près trois mètres sur quatre. Ceux qui n’avaient pas les moyens d’accéder à un appartement privé ou n’étaient pas éligibles au programme de logement public, étaient forcés de rester dans les camps de réfugiés ou optaient pour les fameux bed-spaces et cabines. Ce type de logement, courant jusque dans les années 1970, existe encore aujourd’hui mais dans une proportion largement diminuée24.

Depuis cette époque, la création de nouvelles villes, la construction en masse de logements collectifs et la modification des règlements ont permis de décongestionner les habitations et d’en produire de plus volumineuses, mais le manque de place subsiste aujourd’hui.

Au 21ème siècle, lorsque le Hongkongais décrit son lieu de vie idéal, il veut simplement un espace privatif25: posséder une chambre personnelle indépendante reste un luxe. Le manque de place et « l’entassement » de la population sont intrinsèques à Hong Kong et sont ancrés dans les mentalités comme une norme intériorisée. « A Hong Kong le taille du logement ne reflète pas le niveau social de la famille. Le logement typique de Hong Kong est petit c’est tout »26. Ces circonstances ont entrainé un rapport particulier à l’espace chez les locaux, qui « peuvent facilement entrer dans une pièce et rapidement estimer sa superficie »26. Le manque de place a engendré une vraie compétition inventive à la recherche d’espace, notamment au siècle dernier: logement informel sur les toits, extensions illégales sur les balcons, suspente de biens aux fenêtres ou encore perches pour faire sécher le linge en extérieur, les idées n’ont pas manqué. Cet usage flexible de l’espace habitable fait toujours partie prenante de la vie quotidienne actuellement: on transforme la table de mah-jong en bureau pour faire les devoirs puis en table à manger avant de la plier pour pouvoir dormir25.

Ce phénomène d’appropriation spatiale s’est étendu bien au-delà du logement,

Frank Leeming a décrit la multiplicité d’usage de la rue comme un point central de la vie Hongkongaise au milieu du 20ème siècle : les couloirs sont des magasins ou des cuisines, les cages d’escalier des échoppes, les ruelles des arrière-cuisines, les cuisines des passages, les magasins des salles à manger, les trottoirs des magasins, etc.27 En effet, la densité domestique a spontanément engendré un mode de vie très externalisé. Les conditions de vie déplorables dans les logements ont intensifié la tradition chinoise consistant à se retrouver dans des espaces extérieurs et la rue est devenue une extension naturelle du logement. Historiquement la population s’est donc toujours approprié la rue comme un lieu de vie en communauté, prenant la forme d’une salle à manger, d’un salon, d’un étal ou même dortoir pendant les étés chauds et humides par exemple. Les gens ont compensé le manque d’intimité dans les logements en créant leur propre espace personnel à l’extérieur, brouillant ainsi les frontières entre privé et public.

Il est toujours possible aujourd’hui de voir les gens amener leurs tables et chaises pour manger dans la rue au pied de leur résidence, mais l’appropriation physique de l’espace public s’est affaiblie et perdure sous d’autres formes. Les gens invitent leurs amis essentiellement au restaurant et rarement au domicile, du fait de son exiguïté : « Quand on a vraiment besoin d’un espace privé, on peut en créer un… même un [boui-boui] peut en être un ». De même, les photos de familles sont couramment prises en dehors du logement, dans un village sur le continent, dans un champ de tournesols ou en bas de la rue devant la voiture d’un inconnu.

On parle du concept d’espace « emprunté » qui réunit les usages résidentiels et commerciaux : le restaurant devient la salle à manger, le karaoké le salon, etc29. L’espace du domicile n’existe donc pas uniquement entre quatre murs comme en occident, l’extérieur est une extension spontanée – à la fois physique et sociale – du foyer et du mode de vie familial. Patrick Lau résume bien la situation spécifique de Hong Kong en affirmant que « les premiers mots d’un bébé après « Maman » sont « go out » »35. Le manque d’intimité dans les logements, l’appréhension culturelle de l’espace ainsi que la facilité des gens à se l’approprier et à le rendre flexible ont engendré ce mode de vie particulier.

Les hongkongais ont ainsi trouvé le moyen de s’accommoder d’une densité qu’on ne dira jamais assez extrême, et qu’ils supportent avec une facilité déconcertante. Certains chiffres sur la congestion prétendent qu’il y aurait des conflits de relations physiques et psychologiques entre les individus, l’espace et l’environnement, dans des villes aussi denses que Hong Kong. Au contraire, Wang Xu et Lau Siu Yu ont prouvé que ce « manque de distance entre les choses et les gens est une manière naturelle de vivre, qui existe depuis que la ville a été créée »36. Vivre dans la densité et la hauteur est une convention à Hong Kong, cela est enraciné dans la culture locale. Frank Leeming illustre cela avec un ménage vivant dans un logement étroit et saturé, dont le loyer ne coûte que 2% des revenus familiaux37. Cela implique que des gens ont les moyens d’emménager dans un logement plus spacieux et confortable mais ne le font pas. Un choix qui s’explique par le refus de changer de lieu de vie et d’habitudes ou la volonté d’investir dans un domaine jugé plus important, comme les études d’un enfant. Cette « immunisation » face à la congestion des logements se traduit aussi dans la rue. Le docteur Lau explique que le partage de l’espace qui se fait naturellement dans les logements, entraine une accoutumance à la forte proximité spatiale imposée par la densité dans les rues36. Certains affirment que globalement les chinois sont « excités par le bruit et la foule, d’une manière que beaucoup d’occidentaux ne peuvent pas comprendre »38 et même qu’ils « aiment la foule, plus ils sont serrés, mieux ils sont »37. Une récente étude du Tamar Park illustre bien ce phénomène35. Dans une ville où les rues sont vécues à des densités exceptionnelles, on pourrait penser que chaque vaste espace urbain ouvert est un refuge où la population recherche place et calme. Il n’en est rien. Le parc directement lié à une dizaine de bâtiments, situé en bord de mer du centre-ville d’affaires, proposant de belles vues dégagées, un café terrasse, des assises à l’ombre ainsi que de l’herbe sur laquelle on peut marcher et s’asseoir (un luxe à Hong Kong) ne se voit que très peu fréquenté malgré ses qualités. Ce n’est généralement pas le type d’espace public que recherche un hongkongais, qui préfère les rues bondées et animées. Il est donc évident que la congestion ne pose pas problème dans la culture locale et que celle-ci présente une plus grande adaptabilité face à la densité qu’en occident. Le contexte spécifique culturel et spatial de Hong Kong a généré un mode de vie externalisé et attaché à la densité. L’espace public ne peut pas se comprendre sans l’espace privé, qui par son exiguïté guide les pratiques spatiales des habitants. C’est pourquoi ces spécificités devront être largement considérées pour étudier l’intériorisation des modes de vie.

L’espace public résiduel

Il est ensuite primordial de comprendre les particularités de l’espace public hongkongais. Le manque de terres constructibles n’a pas favorisé la création d’espaces publics et est souvent avancé comme l’unique cause du manque de lieu de rencontres et d’interactions sociales à Hong Kong. La réalité s’avère en fait plus complexe. Historiquement, le concept d’espace public et plus largement de vie civique ont largement été réprimés par les autorités dans la culture traditionnelle chinoise. Les espaces de regroupement et d’expression tels que nous les connaissons dans les villes occidentales étaient inenvisageables en Chine, le régime totalitaire redoutant toute protestation. Au 19ème siècle, le peuple chinois n’avait donc quasiment pas d’espace pour se rassembler à part des boulevards et des lieux de cultes41. On peut donc postuler que c’était le cas à Hong Kong avant qu’il ne soit cédé aux britanniques, et que les immigrés chinois y étaient habitués en s’installant sur le territoire. Ensuite, l’arrivée du gouvernement colonial a transformé Hong Kong en une économie florissante et amélioré les standards de vie en un peu plus d’un siècle. Pourtant ce succès économique n’a pas entrainé une fourniture proportionnelle d’espace public. L’autorité britannique a d’abord eu une attitude similaire à celle de l’ancien régime chinois : il n’y avait pas de démocratie et toute vie civique était découragée41. Là encore, de grands espaces ouverts au public étaient tout simplement inacceptables pour la politique coloniale qui était menée. De plus, il s’avère que les britanniques ont toujours su que le territoire serait un jour retourné aux Chinois.

Ils ont alors voulu maximiser les profits tant que possible avant de perdre Hong Kong, et ont ainsi favorisé les marchands anglais, tandis que la qualité de vie des résidents locaux n’était pas une priorité. Dans un monde où le moindre mètre carré compte, on comprend aisément que le gouvernement n’ait pas voulu gaspiller du sol constructible pour générer de l’espace public. Dans la première partie du règne colonial, le peu d’espace public a en fait été construit en réaction à des événements bien particuliers plutôt que pour servir la communauté. Le premier parc public, Blake garden, a été aménagé à la fin du 19ème siècle dans le cadre du réaménagement d’un quartier pour enrayer une épidémie de peste. Autre exemple, Statue square a été édifié pour célébrer le jubilé de la Reine Victoria en 1897 et donner une image internationale de Hong Kong. Même dans ce cas, l’espace a été fragmenté et dessiné pour éviter tout rassemblement de grande ampleur qui pourrait entrainer des émeutes. De plus la place a été bâtie sur la parcelle d’une banque, un accord stipulant que les autorités devaient laisser une vue dégagée entre la mer et le fameux siège de HSBC. Il est donc clair que le gouvernement a utilisé l’espace public pour parvenir à des fins politiques et financières, et non pas pour satisfaire les habitants et pour promouvoir des lieux de sociabilité. Ceci explique en grande partie pourquoi les rues étaient le théâtre d’une vie communautaire soutenue : les habitants n’avaient pas d’autre espace public où se rassembler et vivre ensemble. La politique autoritaire britannique n’a pas vraiment changé jusqu’aux années soixante-dix où l’administration a accepté la rétrocession de Hong Kong à la Chine et a assoupli son attitude envers la population. Il existe tout de même quelques exemples d’équipements prévus pour la population, avec des infrastructures sportives, aires de jeux et bassins comme le Victoria Park par exemple. Mais même dans ce genre de cas, ces grands espaces, avec leurs installations rigides et monofonctionnelles, loin des flux piétons, des commerces et de la nourriture de rue, sont difficilement appropriables. Ils ne correspondent pas aux modes de vie locaux, qui préfèrent des petits espaces remplis de foule et souples d’usage comme nous l’avons expliqué précédemment.

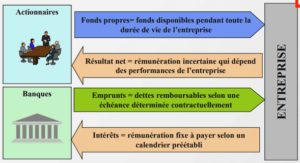

Ensuite, le manque de terrain constructible et le prix exorbitant du foncier ont généré une privatisation de l’espace public. Que ce soit dans le cas de l’ancienne autorité coloniale ou du nouveau gouvernement chinois, il y a toujours eu une politique de rentabilisation du sol à Hong Kong. L’administration, qui est en pleine possession des terres, préfère louer un maximum de parcelles et y déléguer la construction d’espace public, pour obtenir un maximum de bénéfices. Pour preuve, un décret de construction établi en 1963 incite chaque constructeur à fournir un espace accessible public : le promoteur a l’autorisation de construire plus haut – par rapport aux règles habituelles de gabarit volumétrique dans la ville – s’il destine une partie de sa parcelle à l’aménagement d’espaces ouverts accessibles au public.

Le principe est louable mais « la valeur publique de l’espace urbain se retrouve déplacée, absorbée et privatisée »43. On a affaire à un réel partenariat public-privé : l’espace est construit par un promoteur privé, publiquement possédé, mais géré et utilisé de manière privée. Ce type d’espace, que l’on appelle « privately owned public space » ou plus communément « pops », bénéficie donc aux deux parties : le gouvernement obtient des revenus en louant l’essentiel de ses terrains et le constructeur fait d’avantage de profits en bénéficiant de plus de surfaces constructibles dans son projet. Un tel arrangement a généralisé les pops en milieu urbain; cette substitution de l’espace public étant déjà ancrée dans la planification urbaine en 1970.

En effet, Franck Leeming explique que dans un quartier comme Sheung Wan, il n’y avait virtuellement aucun réel espace public en dehors des rues. Malgré un réaménagement urbain prévu à l’époque, le gouvernement n’a pas voulu créer de tels lieux, essentiellement à cause des projets d’opérations privées fournissant des pops. A cette époque déjà, il était donc clair pour les autorités que les espaces publics gérés de manière privée remplacent ceux administrés par le gouvernement. Certes, il en résulte un intérêt pour l’administration et des bénéfices pour le promoteur, mais il n’en est rien pour le bien être public dans beaucoup de cas.

En effet ces espaces sont très peu qualitatifs, ils découlent directement de lois d’urbanisme, rien n’encourage les promoteurs à les rendre attractifs et libres d’utilisation.

On peut supposer que les bâtisseurs privés construisent les surfaces et l’aménagement minimums pour qu’ils soient qualifiés d’espace public et bénéficier alors de l’attrayant bonus de surfaces constructibles. Les constructeurs maximisent ainsi les bénéfices tout en investissant un minimum de budget dans les pops. Dans cette logique économique soutenue, on peut aller jusqu’à présumer que pour éviter de surveiller et entretenir leurs espaces publics, les promoteurs font leur possible pour décourager les gens de les pratiquer. Bien que radicale, cette hypothèse semble se vérifier sur le terrain. Prenons l’exemple du Court Garden de Yan Oi, où rien que l’accès peut déjà rebuter le passant. Les quelques mètres carrés de béton du « jardin » sont surélevés et ceinturés par un haut grillage, sur lequel un panneau dissuade d’être accompagné d’un animal ou d’un vélo. L’unique entrée impose de monter deux marches puis d’éviter un portique, excluant ainsi l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La personne courageuse qui sera parvenue à entrer aura le plaisir de pouvoir s’asseoir sur un des deux bancs et contempler deux jardinières de béton, permettant par ailleurs de donner au lieu le statut de jardin. Il faut profiter de cette assise car toute autre activité semble difficile, l’étroitesse et la configuration du lieu n’invitent pas à déambuler, faire du sport ou jouer avec un enfant. Bien que situé sur une esplanade publique, le lieu n’est pas en continuité mais en rupture avec l’espace urbain et les flux piétons. Bref cet aménagement semble avoir été conçu pour éloigner l’usager plutôt que de l’attirer. Qui voudrait se détendre dans un tel endroit? Cet exemple, bien qu’extrême, n’est pas unique. Pour preuve, une association a organisé un prix du pire espace public, pour sensibiliser les promoteurs et laisser les usagers s’exprimer sur ce genre d’aberrations spatiales.

D’autres pops sont plus soignés dans leur architecture et plus attirants, souvent pour mettre en valeur un bâtiment, une entreprise ou des commerces. Dans ces cas, les stratégies adoptées pour commercialiser l’espace public se répercutent sur la liberté d’usage.

En effet, nombre de pops sont contrôlés en termes d’usages et font l’objet d’une vidéosurveillance et d’horaires de fermeture. Il est courant de voir des panneaux interdisant de jouer d’un instrument, de diffuser de la musique, de manifester, d’avoir un animal de compagnie, de consommer de la nourriture étrangère aux commerces attenants, etc47. En tant que touriste non habitué à pratiquer et reconnaitre ces espaces, l’interdiction la plus courante, contraignante et choquante est celle de s’asseoir. Il ne faut pas compter sur les rebords de béton, escaliers ou jardinières pour se reposer ou contempler le paysage sous peine de voir un garde apparaitre soudainement et vous remercier. Ces nombreuses limitations semblent être motivées notamment par le désir de donner une bonne image du lieu, celle-ci serait d’après les promoteurs, altérée par la présence de personnes regroupées et assises. Même si ce raisonnement se tient, on peut aisément comprendre que cette stratégie commerciale va plus loin.

En effet, la fatigue, la faim ou la soif poussent le piéton à se reposer et se restaurer dans les commerces prévus à cet effet, puisqu’il ne peut pas le faire sur l’espace public privatisé. Les usages des pops sont donc dictés par des doctrines économiques visant à mettre en valeur les entreprises des promoteurs et inciter les piétons à y consommer. La liberté de pratiquer un espace public et d’y avoir des interactions sociales est donc devenue fortement limitée à cause de toutes ces prescriptions, et les usagers n’y sont pas insensibles. Pour preuve, des mouvements protestataires ont émergé à Hong Kong depuis quelques années. Ces épisodes sont d’évidence la preuve « du développement d’une culture commerciale qui porte atteinte aux droits des gens à utiliser l’espace public ».

Il est donc clair qu’il y a actuellement un manque, à la fois quantitatif et qualitatif, d’espace public à Hong Kong. Le philosophe Thierry Paquot affirme qu’un peu partout dans le monde urbanisé, « les responsables des opérations urbaines veillent à les doter d’espaces publics, c’est-à-dire de lieux propices à la déambulation, aux transports, aux loisirs.

Ils créent des parcs urbains, aménagent des promenades le long du fleuve trop longtemps délaissé, incitent les cafés à ouvrir des terrasses […] Tout est prévu afin d’optimiser le confort urbain »51. Ceci ne s’applique pas à Hong Kong, où le « confort urbain » n’est pas la priorité des aménageurs. Alors que la population entretient un mode de vie très externalisé, le territoire ne propose paradoxalement que très peu d’espaces extérieurs. Les espaces publics proposés ne sont qu’un résidu de lois urbanistiques et d’intérêts financiers. La vie communautaire peut difficilement y prendre place puisque les gens ne peuvent pas se les approprier et les vivre comme ils le font dans la rue traditionnelle. Nous avons donc compris que, historiquement, celle-ci s’est imposé comme l’espace public de prédilection des hongkongais, puisqu’ils n’avaient pas d’autre endroit où se rassembler. Comment la rue a-t-elle alors perdu son statut de lieu fédérateur principal face aux centres commerciaux?

La vente de rue réprimée

Un autre facteur qui a participé à dévitaliser les rues est la réduction drastique du nombre de colporteurs urbains. Ceux-ci ont un rôle social important et ont longtemps fait partie intégrante de la communauté hongkongaise. D’abord, ce commerce particulier fournissait à la fois des emplois et des biens très bon marché à la population défavorisée, notamment les immigrés chinois. Ensuite, la vente de rue, lorsqu’elle était encore très répandue, permettait de subvenir aux besoins de la population là où elle en avait besoin. En effet, la proximité des étals aux logements limitait les frais de déplacements des clients, ce qui n’était pas anodin sachant qu’ils achetaient généralement de la nourriture deux fois par jour à cause du manque d’espace de stockage chez eux. En dehors de l’aspect pratique et commercial du principe de la vente de rue, la présence de ces bazars informels est une vraie source d’interactions sociales qui regroupe la population et la fédère. Le Docteur Leung Chi-yuen décrit toujours aujourd’hui ces marchands comme des « constructeurs de la communauté », une communauté soudée où les gens entretiennent des relations étroites grâce à la proximité imposée par la vente de rue. Les structures informelles favorisent également l’appropriation de l’espace en donnant la possibilité de déplacer le mobilier ou le modifier facilement, tout en générant une atmosphère intime et éloignée de la surveillance gouvernementale. Ces pratiques animent donc largement la rue, comme nous l’avons dit plus tôt dans les opérations de logement public par exemple, où les marchés spontanés recréaient un environnement à échelle humaine au pied des grands blocs et les revitalisaient.

Même le gouvernement a reconnu à plusieurs reprises l’importance des colporteurs sur le territoire et admis au début du 20ème, que la ville avait « besoin des vendeurs de rue pour satisfaire les besoins quotidiens de restauration de la majorité de la population » et qu’ils étaient « un moyen de subsistance essentiel ». Pourtant, les autorités hongkongaises ont quasiment toujours cherché à réprimer les marchands ambulants, et les arguments ne manquent pas. Le pouvoir reproche à la vente de rue d’être un obstacle au passage, une source de saleté, de congestion, de nuisances, d’être à l’origine de problèmes de santé publique, ou encore d’être incompatible avec une économie moderne. Quelque soient les raisons qui ont poussé le gouvernement à limiter la vente de rue, les politiques qui en ont découlé ont transformé l’usage de l’espace public.

Une étude universitaire sur la politique de répression de vente de rue référence les différents moyens de pression utilisés, et explique que dès 1844 le gouvernement a tenté de stopper le développement de ces pratiques76. Des interdictions de vendre à la criée ou d’obstruer la circulation des rues et trottoirs ont été adoptées mais difficilement appliquées, étant donné la tradition hongkongaise consistant à s’étaler sur la rue. D’autres procédés ont été employés par la suite pour « nettoyer » les trottoirs : un système de licence obligatoire est établi en 1935, et les colporteurs n’étaient plus autorisés que dans certaines rues et à des emplacements spécifiques à partir des années 1960. Une brigade de police surveillait alors les rues pour repérer et sanctionner les infractions. Le gouvernement a rendu la pratique encore plus difficile en limitant l’attribution de sites de vente légale78 et ne délivrant quasiment aucune nouvelle licence entre les années 1970 et 200076. Pour compléter ces méthodes, on a délocalisé dans les années 1960 certains marchands à l’intérieur de bazars aménagés78, dont plusieurs existent toujours aujourd’hui. On y vend poisson, viande, fruits et légumes mais on y fait aussi de la restauration, sur plusieurs niveaux généralement, densité oblige.

Ces activités qui se déroulaient autrefois dans la rue sont alors intériorisées dans un environnement plus propre, sécurisé et moins pollué. Cela permet de libérer la rue des étals et

de la saleté qu’ils génèrent, diminuer la congestion et supprimer la corruption78. Ces édifices peuvent abriter d’autres fonctions aux niveaux supérieurs telles que bibliothèque, services administratifs, salle de jeux pour enfants, salle de sport, bureaux, etc.79 et prennent alors le nom de centres civiques. Les activités commerciales qui étaient en lien avec l’appropriation de la rue et les logements à proximité sont alors intériorisées et stratifiées, affaiblissant alors le rapport traditionnel à la voirie. Ces politiques gouvernementales ont largement fait chuté le nombre de vendeurs ambulants jusqu’à aujourd’hui, où les rues « virtuellement bloquées par les colporteurs »78, encore répandues dans les années 1970, sont devenues rares.

Cette politique de répression ne concerne pas uniquement les colporteurs, puisque les magasins traditionnels étendent aussi leurs vitrines sur l’espace public où ils exercent l’essentiel de leur activité76. Celle-ci fait obstruction au passage et si les magasins n’ont pas d’espace extérieur dédié, ils ne peuvent légalement pas placer d’articles, de nourriture, de structures ou de publicité sur un espace public80. L’ouverture traditionnelle du commerce sur le trottoir et plus généralement la vente de rue sont donc devenues très limitées, rendant difficile le déploiement physique et social des hongkongais sur la voirie. De plus, les boutiques subissent la concurrence disproportionnées des shopping-centers depuis les années 1970, ce qui contribue à les dévitaliser. On peut donc affirmer, que rapport culturel entre intérieur et extérieur, ainsi qu’appropriation de l’espace public, autrefois catalysés par les lieux fédérateurs que sont les rues commerçantes, ont été diminués petit à petit à la fin du 20ème. Les politiques gouvernementales, en conflit avec les besoins et pratiques traditionnelles de la population, ont ainsi affaibli la vitalité des rues et contribué à éloigner le piéton de celle-ci.

Cette évolution a de surcroît progressivement poussé les usagers à faire leurs achats non plus dans la rue mais dans les bazars aménagés ou les centres commerciaux. Le mode de vie externalisé traditionnel a ont donc été diminué et intériorisé par ce « nettoyage » des rues.

Le podium

L’usage de l’espace public a également été bouleversé par l’apparition d’une nouvelle forme urbaine dans la deuxième partie du 20ème siècle : le podium et ses circulations en hauteur. Pour encourager un développement du sol toujours plus intensif, le gouvernement a instauré de nouvelles règles de construction dans les années soixante, qui ont introduit cette nouvelle typologie radicale et transformé l’urbanisme hongkongais82. Le déclencheur fut le premier essai de nouvelle ville à Kwun Tong, en 1958, où l’absence d’urbanisme pensé, a engendré un quartier dortoir sans la mixité d’activités que l’on trouvait dans le centre de Hong Kong. Pour éviter ces problèmes de planification, le gouvernement a voulu prendre les choses en main et rendre les futures opérations de logement autosuffisantes. En 1963 apparait alors à Tsuen Wan le premier podium, intégrant une mixité fonctionnelle dans les ensembles résidentiels83. Cette forme urbaine consiste en un socle d’équipements commerciaux et administratifs qui occupe la totalité de la parcelle et supporte des bâtiments de logements.

Cette typologie s’est de plus en plus généralisé et pluri-fonctionnalisé, pour devenir une sorte de ville dans la ville rendant chaque opération autonome. En fournissant logement, équipements, services et emplois, chacune de ces interventions permettait l’implantation de communautés indépendantes et motivait la population à quitter le centre pour les nouvelles villes. Cette démocratisation de l’urbanisme sur dalle a été encouragée par la « Building ordinance » de 1966, visant à la fois à aérer le tissu urbain et à isoler le piéton des véhicules. Pour favoriser la ventilation et l’éclairage naturels des logements, cette loi oblige soit d’avoir un coefficient d’occupation des sols (COS) élevé et une faible emprise au sol, soit d’opter pour un COS réduit ainsi qu’une forte emprise au sol. Cette recherche d’équilibre entre volume construit, hauteur et emprise au sol différencie les volumes à usage résidentiel des autres, ce qui permet aux promoteurs de leur inculquer une morphologie différente. Ainsi la forme la plus rentable, le podium surmonté de tours, s’est imposée dans le paysage hongkongais. Ensuite, dans une logique de séparation des flux que nous détaillerons dans la partie suivante, la loi autorise une augmentation du COS si le projet propose des espaces de circulation en hauteur dédiés au public. Le gouvernement favorise alors une privatisation de l’espace public et une stratification des déplacements, en incitant à construire des podiums interconnectés par des voies aériennes.

La première génération de podiums, bien qu’elle ait commencé à éloigner le piéton de la rue et transposer les pratiques, a contribué au mode de vie traditionnel hongkongais.

On peut en fait rapprocher les caractéristiques des anciennes shop-houses à ces socles urbains, appliquées à une échelle et une forme différentes. L’habituel niveau de commerces accessibles au public surmonté de quelques étages d’habitation s’est transformé en plusieurs strates de magasins, services et équipements publics qui soutiennent une ou plusieurs tours de logements. Il pouvait toujours y avoir des commerces en rez-de-chaussée qui assuraient la continuité et l’animation de la rue, notamment avec des façades poreuses. Cette multifonctionnalité dynamisait les quartiers et favorisait des activités, que les habitants trouvaient utiles et attractives. Quant aux espaces en hauteur, ils ont d’abord été vécus d’une manière assez similaire aux rues traditionnelles. Elisabeth Pacot décrit le toit de la dalle de Lek Yuen Estate comme « une grande place publique, place de village, centre d’une communauté indépendante mais participant à la ville »87, un réel espace public en hauteur. Des extensions illégales des logements ont même vu le jour sur les toits des podiums, avant d’être vivement réprimées puis supprimées. L’appropriation physique de l’espace public a ainsi rapidement été limitée, les habitants ne pouvant plus s’installer au pied de leur logement comme ils le faisaient avant.

L’inévitable centre commercial

Au dédale de circulations piétonnes décrit plus tôt, les centres commerciaux s’imposent comme une alternative quasi inévitable pour se déplacer de manière efficace et confortable. Beaucoup d’entre eux sont conçus comme de véritables rues urbaines qui canalisent les flux piétons et drainent autant de clients potentiels pour les promoteurs. La politique de couverture totale des parcelles par des socles, essentiellement commerciaux, incite les usagers à emprunter les allées marchandes pour effectuer des trajets plus rapidement. Le réseau piéton en trois dimensions ne propose parfois pas d’autre option que d’utiliser ces rues intérieures sous peine de devoir faire des détours fastidieux.

L’étude du Civic Exchange, d’un trajet classique entre un parc et une résidence à Ma On Shan114 par exemple, révèle bien le rôle de rue urbaine majeure joué par les centres commerciaux (voir page suivante). Dans cette étude de cas, la route la plus directe et la plus rapide passe par plusieurs malls et est quasiment rectiligne, tandis que si on reste à l’extérieur, le parcours n’est pas optimisé et subit la forme urbaine. D’autres cas montrent qu’emprunter un centre commercial peut diviser par deux voire plus la distance à parcourir pour un trajet type, comme à Sha Tin avec le mall New Town Plaza ou à Central, au IFC115. Ces exemples sont particulièrement intéressants car les bâtiments parviennent à effacer totalement l’autoroute qui divise leur quartier respectif (voir double page précédente et annexes page 104).

Les édifices fonctionnent comme un pont et l’espace commercial intérieur établit un plan continu qui fait oublier au piéton la présence de la voie rapide quelques mètres plus bas. Ce type de bâtiment permet donc de parcourir la ville plus aisément et confortablement qu’en empruntant le réseau piéton extérieur. Ces cas de figure ne sont pas isolés, ils s’avèrent au contraire être une généralité, qui marque d’ailleurs facilement l’esprit d’un occidental non initié à la pratique. Il faut en effet lors de chaque déplacement un porte-monnaie bien garni et du temps devant soi si l’on se perd dans ces galeries marchandes. Galeries dans lesquelles le touriste se retrouve souvent sans vraiment l’avoir voulu ni savoir pourquoi, et qui donnent l’impression que Hong Kong n’est qu’un grand conglomérat de magasins.

|

Table des matières

0. Prologue

Introduction

La notion d’espace public

La question du terrain

1. Spécificités spatiales

L’espace vital

L’espace public résiduel

2. Transpositions spatiales

De la rue au ciel

Du local au territorial

La vente de rue réprimée

Le podium

Le dédale urbain

3. Shopping is your new home

L’inévitable centre commercial

La cité idéale

La ville dans la ville

4. Hong Wrong ?

5. Annexes

La parole de la population

Investigations spatiales

Bibliographie

Crédits photographiques

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet