La proposition britannique

En 2001, le secrétaire d’État au département de l’intérieur britannique Jack Straw déclare que la situation n’est plus adaptée au contexte de rédaction de la Convention de Genève de 1951. Il estime que le système d’asile est désormais défaillant et qu’il est donc temps de le réexaminer, tout en gardant l’idée initiale de protection des « véritables réfugiés » . Straw reprend notamment l’idée soulevée plus tôt selon laquelle la mondialisation et le développement des nouvelles technologies, des moyens de communication et des voyages à bas coût faciliteraient l’arrivée de demandeurs d’asile en Grande-Bretagne et en Europe d’une manière plus générale, mais aussi l’arrivée de migrants économiques. Ces derniers sont véritablement la cible des politiques restrictives faites en matière d’immigration. Pour y remédier, Straw propose quatre éléments qui nous seront essentiels pour comprendre la mise en place de la politique d’externalisation : la priorité mise sur la collaboration avec l’Union Européenne pour traiter de l’asile , la volonté d’aider les pays d’origine concernés à créer de meilleures conditions de vie , celle de rendre l’accès à l’Europe plus facile et donc moins dangereux pour les « véritables » réfugiés et enfin celle de dissuader les « faux réfugiés » de migrer . Parmi ces quatre points, la proximité du traitement des demandes avec les pays d’origine et le blocage des migrants prétendus illégitimes renvoient plus particulièrement aux expérimentations déjà menées par les États-Unis et l’Australie. La coopération entre États membres et avec les pays du sud est au cœur de ces projets.

Cependant, il faut attendre le 26 janvier 2003 pour que le Premier Ministre britannique Tony Blair s’exprime sur l’éventualité d’une révision de la Convention Européenne des Droits de l’Homme . Le lendemain, son porte-parole affirme dans un communiqué de presse qu’en cas d’insuffisance des mesures pré-existantes, le gouvernement britannique envisagera une solution plus radicale, à savoir celle énoncée par Blair . Bien que le caractère conditionnel de cette révision domine les propos des acteurs cités, The Guardian publie le 5 février suivant un document confidentiel qui prévoie la réduction « drastique » du nombre de demandeurs d’asile venant en Grande-Bretagne. Cette réduction passerait pas la création de « zones de refuge » dans lesquelles les demandes seraient traitées. Ces zones appartiendraient à un « nouveau système d’asile global » qui comprendrait la Turquie, l’Iran, le Kurdistan irakien, le nord de la Somalie, le Maroc, l’Ukraine ou la Russie. Si on observe une mappemonde, on peut voir que ces pays se situent soit aux frontières européennes externes soit au cœur même de zones de conflits. Quoiqu’il en soit, ces zones agiraient comme des barrières concrètes, physiques, pour bloquer le passage au cœur de l’Union Européenne. Cela s’inscrit dans la continuité de ce que nous évoquions en introduction : à savoir le blocage des frontières externes de l’Union Européenne. Désormais, s’ajoute la volonté d’impliquer les États hors-Union voire hors-Europe à cette mission.

Cette intention se propage peu à peu dans les différents réseaux puisqu’une première version circule à partir du 7 mars parmi les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sous le nom de «Nouvelle vision pour les réfugiés » . Ce texte propose notamment une série de mesures de protection . Il s’agit d’une version détaillée des intentions du gouvernement britannique. Cependant, nous pouvons noter que la modification de la Convention de Genève ou de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est plus envisagée. De plus, le terme de « zones de refuge » est remplacé par celui de « Zones de Protection Régionales » (ZPR). Nous disposons désormais de plus d’informations sur cette notion : le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) serait responsable de ces zones en y apportant notamment une protection et un support humanitaire, relativement à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme . Leur gestion serait partagée entre « les États financeurs, les États d’accueil et une organisation internationale de protection des réfugiés » . Ces Zones de Protection Régionales varieraient en fonction des pays d’accueil. Dans certains cas le placement pourrait être effectué dans le pays d’origine, dans les autres cas, ce serait dans une zone proche de ce pays. Un point d’honneur est mis sur le bon traitement des réfugiés et la facilité pour ces derniers à accéder à leurs droits. Ainsi, si les demandeurs sont en danger sur tout leur territoire de résidence, ils seraient placés en dehors de ce dernier. Toutefois, la question d’un éventuel appel d’air de migrants, sous-entendus économiques, est toujours mis en avant.

Ce chapitre sur les mesures de protection évoque un point supplémentaire qui questionne véritablement la participation des États membres à l’accueil de réfugiés. En effet, le gouvernement britannique évoque le fait de déplacer les demandeurs d’asile déjà sur son territoire, dans ces Zones de Protection Régionales. Sur place, ils pourraient effectuer leurs démarches et être rapatriés en Grande-Bretagne si ils obtiennent le statut de réfugié. Dans le cas contraire, deux options se présentent : leur demande est rejetée et le juré estime qu’ils sont en sécurité dans leur pays d’origine, auquel cas ils y sont renvoyés ou bien leur demande est rejetée mais le juré estime que la situation dans leur pays d’origine est à risque, auquel cas ils restent dans ces zones qui deviennent des zones d’attente. Cela questionne réellement la question du principe de non-refoulement exprimé par la Convention 1951 et le Protocole de New-York de 1967. Ce principe est détaillé comme suit : « l’élément essentiel du statut des réfugiés et de l’asile est la protection contre le retour dans un pays où l’intéressé a des raisons de craindre la persécution » . Peut-on considérer que les réfugiés irakiens soient en sécurité en Iran ou dans le Kurdistan irakien ? De même, qu’en est-il des réfugiés somaliens du sud en Somalie du Nord ? Autant de questions qui méritent d’être développées. Nous nous retrouvons donc face à une double logique de l’asile : l’asile territorial accordé par un État sur son propre territoire et l’asile extraterritorial, asile accordé par un État en dehors de son territoire national. C’est le cas des pratiques expérimentées pour les haïtiens sur la base de Guantánamo ainsi que dans le cadre de la Solution du Pacifique. Pour qualifier cette politique, Claire Rodier n’hésitera pas à parler de « stratégie de contournement des obligations internationales des États ». Les ébauches de ce projet seront rendues officielles le 10 mars 2003, date à laquelle Tony Blair propose au président de l’Union Européenne Costas Simitis d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil européen de printemps 2003 une discussion sur ce projet. Ce courrier sera accompagné d’un document intitulé « Nouvelles approches internationales du traitement des demandes d’asile et de la protection » qui reprend les arguments du projet transmis aux ONG. Dès lors, il devient objet de discussion au sein de différentes instances : conseils européens, conférences intergouvernementales, sommet européen, Haut-Commissariat des Nations Unies, Organisation Internationale des Migrations ou encore Commission européenne. Suite au courrier de Tony Blair à Costas Simitis, un Conseil informel des ministres de l’Intérieur a lieu les 27 et 28 mars 2003 à Véria en Grèce pour débattre de la proposition britannique. Ressortent de ces débats quatre avis favorables de la part de l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie. De son côté, l’Allemagne s’y oppose tandis que la France et la Grèce s’abstiennent. Le Portugal, la Finlande et la Suède subordonnent leurs positions à celle du HCR Ce dernier a, au-delà d’avoir participé aux discussions, publié un rapport intitulé « Projet en trois volets » qui vise à compléter le projet britannique. Nous n’avons à ce jour pas trouvé trace de ce projet mais d’après Sophie Huguenet dans son ouvrage « Le projet britannique d’externalisation », il tendrait à apporter de « nouvelles approches multilatérales » aux systèmes d’asile nationaux. La collaboration du HCR sera vivement critiquée par différentes associations et intellectuels qui lui reprochent notamment d’avoir contribué à l’approbation de cette politique pourtant controversée . Cependant, le HCR n’est pas le seul à appuyer ce projet puisqu’en mars 2003, la Commission européenne avait déjà évoqué le fait que la notion de « protection dans la région d’origine pourrait s’intégrer dans une architecture globale de solutions » et qu’une « implication beaucoup plus forte des pays tiers de premier accueil et de transit » serait nécessaire. Cela retraduit tout à fait la logique dans laquelle l’Union Européenne se place depuis plusieurs années, à savoir un traitement plus efficace et plus rapide des demandes d’asile.

Cependant, malgré l’engagement favorable de Ruud Lübbers et de la Commission européenne, Tony Blair retire sa proposition quatre jours avant le sommet européen de Thessalonique qui a lieu du 19 au 21 juin 2003. Ce sommet comptait parmi son ordre du jour la réforme du droit d’asile et la question des migrations vers l’Union Européenne mais en raison des multiples plaintes exprimées par les différents collectifs militants européens et la position marquée de l’Allemagne, Blair a fait volte-face. Toutefois, cela ne marque pas la fin du projet d’externalisation de l’asile puisque dès le 21 juin 2003, Londres annonce son intention de mettre en place des « projets pilotes de centres de transit à proximité de pays en proie à des troubles où les candidats pourraient trouver refuge » , en partenariat avec les Pays-Bas, le Danemark et l’Autriche mais aussi le HCR. Ces centres de transit remplaceraient les centres d’hébergement spécialisés alors en place sur le territoire britannique. Ils accueilleraient les demandeurs d’asile potentiels ayant déjà effectué ou non le trajet jusqu’en Grande-Bretagne. Leurs demandes seraient examinées par des officiers de l’immigration britanniques, potentiellement en Croatie, Turquie, Maroc, Ukraine ou Kenya. Si ce n’est par une collaboration plus étroite et surtout plus restreinte, cette idée ne diffère pas du projet initial d’externalisation.

Bien que le projet britannique tende à s’imposer au sein des institutions, des réticences de la part de certains États membres et des critiques d’organismes militants compromettent sa mise en place. Malgré la volonté générale de créer un système d’asile commun, les États européens parviennent difficilement à s’accorder, à faire consensus. La politique d’externalisation serait-elle une énième tentative de la part de l’Union Européenne de convaincre et de se convaincre de ses capacités à être unie ? A ce stade, il semblerait que la mise en place de l’externalisation ne se fera pas à l’échelle globale mais fonctionnera plutôt par le biais d’accords succincts, singuliers, entre États membres. Nous vérifierons donc dans une seconde sous-partie si cette politique a finalement réussi à s’insérer au sein de l’Union Européenne et si oui de quelle manière.

La formalisation du projet et la signature du programme de La Haye

2004 sera une année décisive pour le projet d’externalisation de l’asile. Tout d’abord, Ruud Lübbers, acteur clé dans l’élaboration de cette politique, propose en janvier la création de centres de réception européens au cœur de l’Europe, dans une optique de « partage du fardeau » et de renvoi rapide des personnes déboutées. Il s’était déjà imposé comme défenseur du projet britannique en présentant le projet en trois volets mais par cette proposition, il confirme la position du HCR aux côtés de la Commission européenne et légitime le projet. Malgré les reproches qui lui ont été fait, notamment par Amnesty International en 2003, le HCR reste un acteur symboliquement influent et reconnu pour veiller à l’application de la Convention de Genève. Ainsi, le soutien d’un tel organisme valorise le projet britannique. Cela s’est notamment vérifié lorsque le Portugal, la Suède et la Finlande ont choisi de se subordonner à sa position lors de la présentation du projet. 2004 sera aussi l’année au cours de laquelle la Commission Européenne affirmera ses positions. Le 4 juin, elle édite une communication sur son intention de mettre en place des zones de protection dans les régions d’origine ainsi que des modalités de réinstallation d’exilés hors d’Europe.

Un autre événement significatif aura lieu lors de l’été 2004 : le naufrage d’un navire dans les eaux internationales du canal de Sicile. Les navire et ONG allemands Cap Anamur sont donc intervenus pour sauver une trentaine de migrants. Cette opération aura été vivement relayée par la presse et aura fait office d’électrochoc pour le gouvernement allemand puisque le 21 juillet 2004, le ministre de l’Intérieur Otto Schilly approuve la création de camps hors Europe, qui prendraient en charge les demandes d’asile . Il propose même la création de « camps fermés » en Afrique du Nord. Le 2 août suivant, un nouveau naufrage a lieu et c’est une fois de plus un cargo allemand qui vient en aide aux migrants. Cette fois, c’est au tour du gouvernement italien et plus particulièrement au ministre de l’Intérieur Beppe Pisanu de demander à l’Union Européenne des solutions pour contrer ces flux et « affronter l’invasion migratoire » . Il reçoit le soutien du président de la Commission Romano Prodi. De son côté le premier ministre italien Silvio Berlusconi se rend en Libye pour exprimer le besoin de mettre en place des centres d’accueil . Désormais, l’Europe semble prête à franchir le pas.

L’externalisation en pratique

La question du respect des droits de l’Homme est au cœur de la problématique de l’externalisation de l’asile. Les expériences américaine et australienne avaient alerté les différents réseaux humanitaires sur les limites d’une telle politique. L’utilisation de la base navale de Guantánamo notamment aura été très controversée : surpopulation, militarisation, restriction des libertés individuelles. Au vu de ces faits, il est légitime de s’interroger : l’externalisation de l’asile ne mettrait t-elle pas à mal le respect par l’Union Européenne de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? Les 47 États parties à la Convention qui sont également les 47 pays du Conseil de l’Europe sont censées « [reconnaître]et [garantir]les droits fondamentaux, civils et politiques non seulement à leurs ressortissants, mais également à toute personne relevant de leur juridiction ».

Seulement, les critiques observées sur les expérimentations états-unienne et australienne semble aller à l’encontre de l’article 5 relatif au Droit à la liberté et à la sûreté. Il se développe comme suit : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté » . Des contre-indications sont énoncées en cas de condamnation par un tribunal compétent, d’arrestation ou de détention pour non-respect des lois, d’infraction, de séjour irrégulier sur un territoire. Dans le cas d’une demande d’asile, la prétendant n’est pas considéré comme irrégulier tant que la demande n’a pas été rejetée. Ainsi, l’enfermement n’est pas justifié tant qu’un refus des instructeurs des demandes n’a pas été formulé.

Au vu de cet article et des leçons tirées des expériences outre-Atlantique, nous pouvons penser que l’Union Européenne prévoit les conditions de séjour nécessaires pour qu’aucune infraction ne soit observée dans les zones de transit. La gestion de ces zones est censée être prise en main par le HCR mais nous avons pu observer dans les cas états-unien et australien que sa présence n’est pas un gage de sécurité. De plus, nous pouvons nous interroger sur la portée de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Si les Zones de Protection Régionale se situent hors-Union Européenne, par quelle législation sont-elles encadrées ? Celle des régimes en place dans les pays qui l’accueillent ou celle de l’Union Européenne qui en a la responsabilité ?

L »Union Européenne ne communique pas sur ses pratiques. A partir de la signature du programme de La Haye et au-delà du fait que le terme ne soit pas employé officiellement, il est difficile de trouver des traces de la politique d’externalisation. Nous avons donc choisi de nous baser sur des analyses de sociologues et de juristes, pour la plupart engagés dans des réseaux militants tels que Migreurop ou le GISTI, qui se sont rendus dans ces Zones de Protection Régionales, ainsi que sur des communications d’organismes humanitaires principalement français et marocains. Leur travail est primordial pour juger de la situation réelle. Avant cela, nous détaillerons dans un premier chapitre le contenu réel de l’article 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Droit à la Liberté et à la Sûreté

Les exemples états-unien et australien nous ont montré que la Convention de Genève, bien que devant être intégrée à la législation nationale, pouvait être interprétée de différentes manières. Cette marge de manœuvre est risquée pour la conservation du droit d’asile. Qu’en est-il de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (EDH) ?

La Convention EDH est un traité international signé par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953. Elle se réfère notamment à la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 dans le but de faire respecter les droits de l’Homme et les libertés fondamentales. Elle a mis en place la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 1959 pour contrôler son respect par les États parties. La Cour peut être saisie par un État ou un individu, si son État de résidence le lui permet, qui estime être victime d’une violation de la Convention. Ces derniers peuvent recevoir une indemnisation. Les arrêts que la Cour formule « conduisent les gouvernements à modifier leur législation et leur pratique administrative dans de nombreux domaines » . Dans la plupart des cas, cette sanction est préférée aux pénalités financières.

En 2012, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée sur l’interception en mer de demandeurs d’asile et leur reconduction vers leur lieu d’origine en mai 2009. C’est à cette date qu’une embarcation venant de Libye a été interceptée par la marine italienne dans une zone maritime de recherche et de sauvetage relevant de la responsabilité de Malte. Bien que la présence du rafiot dans cette zone était censée garantir aux migrants une prise en charge sécurisée, les autorités italiennes les ont fait reconduire à Tripoli. Cette pratique était encadrée par un accord bilatéral entre la Libye et l’Italie valable entre 2007 et 2009. Cependant, par le biais de cette opération, l’Italie violait deux principes phares de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : l’article 3 déjà évoqué, relatif à l’interdiction de torture, ainsi que l’article 4 du protocole n°4 relatif à l’interdiction d’une expulsion collective d’étrangers. Elle viole également les principes du droit maritime international. La condamnation italienne a démontré l’influence certaine de la Cour et ses dispositifs d’action sur les États membres.

Dans ce chapitre, nous observerons plus en détails le contenu de l’article 5 relatif au Droit à la Liberté et à la Sûreté car c’est sur celui-ci particulièrement que nous avons choisi de bâtir notre analyse. Nous nous appuierons sur le Guide sur l’article 5 de la Convention EDH afin de mieux comprendre comment la notion de liberté est définie et surtout comprendre comment est-ce que cet article est saisissable pour juger de la situation aux frontières externes de l’Union Européenne.

Critères généraux

Le droit à la liberté ne se limite pas à la liberté de circulation. Il concerne la liberté et l’intégrité physique de l’individu qui ne peut être compromise arbitrairement. La détention classique n’est pas la seule forme de privation. La Cour est autonome pour en juger à partir de critères tels que « le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée » . Le jugement se tient en fonction du degré ou de l’intensité de la privation et non pas de sa nature ou essence.

Ce droit comporte deux aspects. L’aspect objectif définit « l’internement d’une personne » dans un espace restreint sur une durée donnée. Sont pris en compte les degrés de contrôle, de surveillance, d’isolement et d’accès aux contacts sociaux. La question de la durée n’est pas un argument valable pour juger de la légitimité d’une détention. Une détention succincte mais arbitraire est condamnable. L’aspect subjectif quant à lui implique un enfermement non « valablement » consenti. Cet élément est essentiel puisqu’il implique le fait qu’une personne ne soit potentiellement pas capable de « consentir ou de s’opposer à la mesure proposée ». Plusieurs éléments viennent illustrer cette privation ou non. La coercition « dans l’exercice de pouvoirs policiers d’interpellation et de fouille » est considérée comme une privation de liberté, peu importe sa durée. Cependant, le fait d’être menotté, incarcéré ou maîtrisé physiquement ne l’est pas. L’arrestation dans un aéroport pour un contrôle aux frontières n’entre pas dans le cadre de cet article si elle ne dépasse pas « le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités pertinentes ». Cependant, les situations de « mesures de confinement dans les zones de transit d’aéroports », d’« interrogatoires au poste de police », et d’ « interpellations et fouilles par la police » entrent dans ce cadre. L’État, au-delà de s’abstenir de bafouer ces droits, doit également faire le nécessaire pour protéger l’ensemble des personnes sous sa juridiction. Il est tenu responsable s’il est conscient qu’une personne est privée de sa liberté et qu’il ne prend aucune mesure pour l’empêcher.

Le droit interne des États parties doit se conformer à cette Convention. De plus, lorsque la privation de liberté est justifiée, le principe général de sécurité juridique doit être satisfait. C’est-à-dire que la personne détenue doit être informée de chacune des étapes de son arrestation et qu’elle puisse avoir accès à suffisamment d’informations pour pouvoir anticiper sa défense. De plus, la détention ne peut avoir lieu qu’après la formulation d’une condamnation cohérente : il doit y avoir un lien de causalité entre les deux. Enfin, la Cour n’a pas l’autorité nécessaire pour juger et interpréter les juridictions nationales. Une mesure jugée arbitraire par la Convention peut être tout à fait régulière pour un État. Cela explique ses difficultés à estimer si un système de loi national a ou non agi selon les voies légales. Maintenant le cadre général fixé, nous allons nous focaliser sur la thématique qui concerne le plus notre cas : le point F relatif à la détention des étrangers.

Évaluation des risques

Comme dans les exemples états-unien et australien, l’Union Européenne monnaye la contribution des pays du sud et de l’est au partenariat dans la lutte contre la criminalité organisée. Terme qui regroupe aussi bien le terrorisme, les réseaux de traite d’êtres humains, les trafics en tous genres et l’immigration illégale. Bien que les demandeurs d’asile n’appartiennent à aucune de ces catégories, ils pâtissent tout de même du combat mené contre les criminels puisqu’ils sont considérés comme tels. Les pays ciblés pour agir en tant que « zone tampon » n’ont « ni la capacité

logistique ni la volonté politique d’intégrer des réfugiés » . Leurs seules motivations semblent être politiques ou financières : promesse d’une éventuelle entrée dans l’Union Européenne ou compensations financières. Les pays tiers peuvent profiter d’un soutien dans le développement de leurs systèmes de contrôles frontaliers . Cependant, en dépit de sa situation géographique, le Maroc a longtemps refusé de collaborer avec l’Union Européenne car aucune augmentation de l’aide au développement n’était envisagée. Il aura fallu deux ans de négociations pour qu’il obtienne gain de cause. Désormais, cette augmentation de l’aide au développement est rendue possible par la signature d’accords de réadmission. Ces accords se traduisent par la récupération des pays tiers de « leurs propres nationaux, ou des ressortissants de pays tiers ou apatrides ayant transité par leur territoire » , en guise de partage de responsabilité. Dans ce cadre, la protection des réfugiés est secondaire. L’accueil des demandeurs d’asile apparaît comme une contrainte pour les gouvernements tiers mais également pour leurs citoyens. Le blocage aux frontières des migrants entraîne la création de camps qui eux-mêmes entraînent un train de vie précaire et une stigmatisation des nouveaux arrivants. Cette stigmatisation a pour conséquence d’augmenter les logiques xénophobes et ainsi les violences faites aux étrangers. En Ukraine, c’est l’Union Européenne qui finance ces camps de rétention. Malgré le point d’honneur énoncé par Tony Blair sur la protection des « véritables » réfugiés, les accords de réadmission ont conduit l’Ukraine a tenter de renvoyer en Russie des personnes ayant obtenu le statut de réfugié par le HCR. Cela va totalement à l’encontre du principe de non-refoulement mais également de l’article 5 de la CEDH que nous avons étudié plus haut. Le retour forcé et non justifié constitue un manquement aux obligations qu’impose cet article.

La Libye a de son côté était reconnue responsable de mauvais traitements à l’égard des migrants et réfugiés. Cet exemple est intéressant puisque ce pays n’est pas signataire de la Convention de Genève . Ainsi, les réfugiés ne sont pas reconnus et ne peuvent bénéficier de leurs droits. Cela ouvre la porte à toute sorte de maltraitance que ni l’Union Européenne ni le HCR ne se décident à contrer, si ce n’est la proposition de ce dernier d’offrir une « gestion humanitaire » des centres de détention. Nous verrons avec le cas marocain qu’elle ne s’est pas montrée efficace. Le HCR occupe un rôle ambigu dans cette politique. En effet, il n’exerce aucune fonction institutionnelle, n’entretient que peu de contacts avec les gouvernements européens ou marocain dans le cas de sa présence au Maroc . Il semblerait que sa présence redore le blason d’une politique controversée mais il n’agit en réalité pas dans une optique de développement humanitaire.

L’exemple marocain

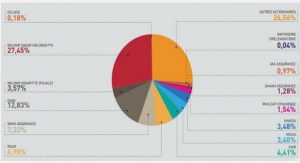

Le Maroc apparaît dans le projet d’externalisation dès février 2003. Il a dans un premier temps figuré en tant que zone de refuge retenue pour le nouveau système d’asile global dans le document confidentiel publié par le Guardian . Il réapparaîtra en juin de la même année dans le cadre de la proposition britannique de mettre en place des projets pilotes de centres de transit. Son rôle serait d’accueillir des demandeurs d’asile, principalement algériens et subsahariens Pourtant, entre 1998 et 2002, le pays s’est opposé à participer au projet européen. Il finira par négocier sa participation suite aux pressions du gouvernement espagnol. C’est au cours de cette période de négociations qu’adviendra la crise dite de « l’îlot Leila-Persil ». Cette crise a opposé le Maroc et l’Espagne autour de la souveraineté de l’îlot . Cet îlot situé entre l’Espagne et le Maroc appartenait jusqu’en 1966 au Portugal mais suite à sa sécession, ce dernier a reconnu la souveraineté aux espagnols. Cependant jusqu’en 2002, cette souveraineté a été contestée par le Maroc qui y régnait de 684 à 1415. En 1992, la ville de Ceuta reçoit le statut de ville autonome. L’îlot du Persil étant partie intégrante de cette ville, l’île est maintenue espagnole. Toutefois, elle ne figure dans aucun des textes. Un accord sera donc signé entre l’Espagne et le Maroc pour stipuler qu’aucune forme d’autorité ni aucune forme d’appartenance nationale ne doit y résider. Mais le 11 juillet 2002, un groupe de soldats marocains débarque sur l’île pour y installer un avant-poste. Leurs arguments sont les suivants : surveiller l’immigration clandestine et lutter contre le trafic de drogue. L’Espagne ripostera en y envoyant ses propres patrouilleurs. Un conflit armé sans usage des armes éclate donc entre les deux États. Finalement, ce seront les États-Unis qui trancheront cette discorde en rétablissant le « status quo ante bellum ». Cette crise est importante à noter car c’est un réel incident diplomatique qui aurait pu compromettre la participation du Maroc au processus européen. De même que ce conflit a ravivé des tensions concernant la souveraineté des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, postes stratégiques dans les trajectoires de migration et le passage en Europe. Finalement, le Maroc s’intègre au processus de gestion externe des frontières européennes en échange d’une aide au développement. Il recevra en 2003 3,6 milliards de dollars et deviendra le quatrième pays en termes de réception de « transferts de fonds des émigrés » . Toutefois, le processus de détente entre le Maroc, l’Espagne et l’Union Européenne aura des conséquences sur les conditions de vie des migrants, réfugiés au Maroc. Ces derniers ont été victime d’une répression importante de la part du gouvernement marocain en 2005. Pour l »expliquer, nous nous appuierons sur l’analyse de Jérôme Valluy.

|

Table des matières

Introduction

Partie 1 : L’externalisation de l’asile : historique et mise en place

Chapitre 1 : Un héritage controversé

Chapitre 2 : La perspective européenne

Partie 2 : L’externalisation en pratique

Chapitre 1 : Droit à la Liberté et à la Sûreté

Chapitre 2 : Regards croisés sur la pratique de l’externalisation

Conclusion

Lexique

Table des annexes

Bibliographie

Table des matières

Résumé

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet