LES TYPES DE PENTES D’UN BASIN VERSANT

La réduction des transports solides

Par l’aménagement des ravines et des berges des cours d’eau, car il est établi aujourd’hui que les sédiments emportés par les eaux proviennent essentiellement du ravinement et du sapement des berges. Les aménagements viseront la maîtrise de la torrentialité par des constructions de seuils et la stabilisation des berges de ravins mais aussi celles des cours d’eau. Ces actions sont nécessairement à la charge de l’administration compte tenu de leur localisation, de leur nature et de leur finalité.D’après (SHENG 1993 cité par JOSEPH 2003), l’ABV consiste à formuler et à adopter une ligne de conduite impliquant la meilleure utilisation possible des ressources du milieu, notamment des terres et des eaux, afin de fournir des biens et des services durables. On doit tenir compte des facteurs sociaux, économiques et institutionnels à l’intérieur et à l’extérieur de ces périmètres.D’après (LUFTI BOSTANOGLU cité par BONHOMME, 1994) l’ABV « c’est l’exécution coordonnée d’un ensemble d’activités pluridisciplinaires et connexes qui visent la mise en place d’infrastructures conservationnistes et socioéconomiques en vue de fournir aux habitants d’une entité spatiale drainée par un même exutoire naturel (rivière, ravine …) les moyens d’utiliser rationnellement les ressources naturelles du milieu pour la satisfaction de leurs besoins principaux tout en les protégeant pour le bien être des générations actuelles et futures. » Selon cette définition, tout aménagement intégral de BV doit alors se baser sur les principes suivants :

۩• Une vision globale des problèmes qui implique de considérer comme unité d’intervention de base des groupes de parcelles individuelles et collectives (association, groupement …) définis en fonction de critères techniques et sociologiques locaux.

۩• Un encadrement important des populations locales afin de les intéresser à une participation active et durable, à la planification, aux aménagements et à leur entretien et nécessairement aux négociations entre tous les partenaires concernés (producteurs, organisations locales représentatives, ONG, secteur privé, service de l’Etat, etc.)

۩• Des techniciens de conservation de sols et des eaux qui partagent les logiques paysannes de rentabilité globale à court terme, basées sur l’amélioration des techniques culturales traditionnelles et intégrées dans les systèmes de culture (FAMV/FSA, 1998 cité par PIERRE

2002).

PLAN D’AMENAGEMENT

Le plan d’aménagement se définit alors comme l’exercice intellectuel par lequel on conçoit un ensemble d’actions orientées vers l’atteinte d’objectifs jugés prioritaires, afin de surmonter et de prévenir les effets néfastes de l’imprévoyance (GLASSON ,1974 cité par PREVIL,

1993).

OBJECTIFS D’UN PLAN D’AMENAGEMENT

Selon (GIL 1996 cité par JOSEPH 2003) un plan d’aménagement de bassin versant peut avoir les objectifs suivants :

۩• amélioration du niveau et des conditions de vie de la population,

۩• arrêt de l’érosion et de la dégradation des sols par des mesures systématiques de conservation de sol et des eaux,

۩• satisfaction des besoins économiques et garantie de la sécurité de la population d’un bassin versant ou d’un pays donné,

۩• protection des infrastructures en aval et des investissements publics, ۩• établissement d’un équilibre écologique entre l’homme et son milieu,

۩• production soutenue avec des rendements accrus grâce à une meilleure gestion des systèmes de production.

Revue de littérature 19

DIFFERENTES APPROCHES EN AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT

LES APPROCHES D’INTERVENTION EN AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS

L’aménagement de bassins versants (ABV) s’est basé sur deux grandes logiques traditionnelles, lesquelles sont remplacées par de nouvelles approches.

Les logiques traditionnelles

La logique d’équipement du territoire

Tous les projets d’ABV, de conservation des eaux et de sols (CES), qui se sont exécutés en sont basés sur cette logique (REGIS & ROY, 1999). Suivant cette dernière, les problèmes sont considérés sur un angle purement technique. Les tentatives pour combattre la dégradation des terres ont visé surtout à prévenir ou à réduire les pertes en sol. L’érosion était considérée comme un phénomène physique à combattre surtout par des moyens physiques (FAO, 1990).

Les stratégies de mise en œuvre sont:

۩• Motiver les paysans habitant les BV sur les conséquences négatives des actions de déboisement des mornes;

۩• Donner des formations aux paysans et encadreurs juste pour réaliser des travaux de protection purement techniques;

۩• Former des groupes de paysans, de façon individuelle pour travailler sur leurs terres, celles d’autres propriétaires ou celle de l’Etat.

La logique de développement économique

Elle prend en compte aussi la situation sociale du monde rural tout en pratiquant la conservation des eaux et des sols. Dans ce sens, cette approche considère la CES comme étant l’un des facteurs du développement rural (REGIS & ROY, 1999).

Les stratégies employées sont tout à fait différentes:

۩• Les aménagements sont pensés à la parcelle tout en visant l’ensemble du BV;

۩• Le choix des zones se fait par les paysans avec les conseils techniques d’un encadreur; ۩• Les paysans identifient les contraintes, les hiérarchisent et priorisent les solutions.

Les nouvelles approches

Suite aux échecs qu’ont connus les logiques d’intervention en aménagement des bassins versants, de nouvelles approches ont été adoptées. Ces approches ont assuré une large participation de la population rurale aux programmes d’aménagement et de conservation des sols.

Approche intégrée

Développée vers les années 90, l’aménagement intégré des bassins versants est un bon moyen d’harmoniser la conservation, la production agricole, l’élevage et la foresterie en altitude (HERNANDEZ, 1991). Elle opte pour une responsabilité locale, à travers un consensus devant aboutir à l’élaboration d’un plan de gestion durable des ressources naturelles, (Nations Unies, 1998 citées par SAINT-PREUX, 2000).

Dans cette approche la planification des processus est considérée comme la première étape pouvant aboutir aux objectifs fixés. Elle insiste sur la nécessité, particulièrement au niveau local, d’impliquer et de faire participer les intéressés aux décisions sur l’utilisation et la gestion des terres. Ce ne doit pas être une procédure haut-bas, mais un mécanisme d’aide à la décision destiné à guider les utilisations des terres ou les décideurs dans le processus (F.A.O, 2001).

Approche participative

La démarche participative et sa mise en œuvre ont débuté avec la communauté rurale, elle prend les décisions concernant le choix, la conduite et la gestion des activités (FAO, 1999). La participation populaire est essentielle au succès de l’aménagement des BV, et l’initiative revient aujourd’hui de plus en plus aux populations, et les administrations étant reléguées à un rôle consultatif et d’appui (MICHAELSEN, 1991)

L’approche participative est utilisée dans le but de réduire les impacts défavorables des pratiques d’utilisation des terres sur les ressources, en faisant participer la population à sa planification et sa mise en œuvre. Elles apportent des bienfaits économiques, comme l’amélioration des revenus des agriculteurs et la sécurité des moyens d’existence, ainsi que des bienfaits sociaux, comme la création d’association ou de comités locaux et la diminution de l’exode rural. Les projets participatifs de la planification et de la gestion des BV sont réalisés au niveau communautaire et ne portent que sur des superficies très exiguës. Les succès et les résultats sont beaucoup plus satisfaisants (MICHAELSEN, 1991).

Toutefois, les approches participatives soulèvent certains problèmes pour les communautés en amont et en aval:

۩• L’échelle réduite de l’approche tend à ne faire bénéficier des avantages que les agriculteurs participants;

۩• Sur le plan social, le bassin hydrologique n’est pas toujours l’unité de planification la plus indiquée pour la population locale. Pour que l’approche participative soit performante, la zone objet de la planification devrait pouvoir être ajustée, ce qui risque de compromettre l’établissement de relation amont aval (GREENLAND, 1996) ;

۩• L’extension de l’approche participative à de grands BV est une démarche très complexe car elle exige la coopération d’organismes publics et la constitution d’association de BV (GREENLAND, 1996).

Approche décentralisée

Les bassins versants des pays en développement comptent une forte population d’agriculteurs. En conséquence, tout plan d’aménagement ne peut réussir qu’avec leur appui ou leur participation effective. Pour que les plans d’aménagement des bassins versants soient utiles et réalisables, il est indispensable qu’ils soient bien compris et acceptés à la base (SHENG, 1993 cité par JOSEPH, 2003).

Approche itérative

La planification est un processus itératif. Beaucoup d’enquêtes, d’évaluations, d’études des diverses possibilités et de révisions sont nécessaires avant la préparation du plan définitif (SHENG, 1993 cité par JOSEPH, 2003).

Approche souple

Le plan d’aménagement d’un bassin versant doit être considéré comme un point de départ et il doit être soumis à un contrôle et un ajustement constants. L’aménagement du bassin versant est une tâche complexe qui soulève des problèmes d’ordre social, économique,

Revue de littérature 21

culturel, légal, institutionnel et matériel. Les difficultés surgissent parfois pendant la mise œuvre, les stratégies et les objectifs initiaux doivent souvent être remaniés. En conséquence, il est essentiel d’apprendre tout en agissant, ce qui oblige à élaborer un plan souple (SHENG, 1993 cité par JOSEPH, 2003).

SCIENCE ET CULTURES LOCALES DANS LA GESTION DES BASSINS VERSANTS

Les processus d‟aménagement conjoint des bassins versants doivent être fondés sur la mise en commun de connaissances. Dans le cadre d‟un aménagement conventionnel, la planification s‟appuyait en grande partie sur les sciences naturelles «dures» et sur des études sociales. Dans les années 90, les méthodes d‟évaluation rurale participative (ERP) ont été adoptées dans le double propos de comprendre les points de vue des populations locales et de les faire participer à la définition des objectifs. Cela n‟a pas toujours conduit à un échange effectif de l‟information sur les ressources naturelles entre les experts techniques et les acteurs locaux. En raison d‟une expertise insuffisante dans le domaine des recherches socioculturelles, de nombreuses évaluations participatives ont été conduites de manière rapide et superficielle. Leur principal résultat a été d‟établir une liste de besoins perçus, à inclure dans les plans de gestion des bassins (FAO, 1977).

QUE SIGNIFIE VRAIMENT AMÉNAGEMENT ʺINTÉGRÉʺ DES BASSINS VERSANTS?

Lors de l‟élaboration de plans (d‟aménagement des bassins versants), il faut tenir compte tant des caractéristiques de la terre et des ressources hydriques que des facteurs socioéconomiques qui se répercutent sur le développement des êtres humains dans la région en général, et sur l‟utilisation des terres en particulier. Il faut également prévoir un appui opérationnel permanent. Si l‟utilisation des ressources foncières et hydriques mondiales n‟est pas régie par un contrôle social adéquat, leur surexploitation peut aboutir, à long terme, à un sous-développement régional ou national. Il est en outre indispensable d‟avoir conscience de l‟ensemble du système des ressources en terres et en eaux, tant en amont qu‟en aval, et des avantages interdépendants qui peuvent être obtenus grâce à une application judicieuse de la technologie moderne. L‟aménagement intégré des bassins versants vers la fin des années 80 a été un précurseur du développement rural durable, tel que prôné lors du Sommet de Rio en 1992. Les deux approches adoptent une perspective systémique des interactions biophysiques et sociales, s‟intéressent aux conséquences des changements introduits sur le site et hors du site, et partagent la conviction qu‟une gestion sociale appropriée peut optimiser le fonctionnement des écosystèmes humains. Toutes deux ont pour objectif de produire des avantages pour la population comme pour l‟environnement dans laquelle elle vit (FAO, 1983).

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

DEFINITION

La Commission mondiale sur l’environnement et le développement a défini ce concept comme un processus de changement par lequel l’exploitation des ressources, l’orientation des investissements, des changements techniques et institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes (BURGENMEIR, 2005).

Le développement durable permet la rencontre de trois champs distincts, l’économique, le social et l’écologique, devant conduire à un développement :

۩• Économiquement viable pouvant assurer la satisfaction des besoins d’une génération ; ۩• Socialement équitable devant permettre la solidarité entre les sociétés ;

۩• Écologiquement reproductible afin de garantir la solidarité entre générations (DEMOUTIEZ & MACQUART, 2009).

Figure N° 04 : Schéma du développement durable : une approche géonomique globale à la confluence de trois préoccupations, dites « les trois piliers du développement durable » selon (BRUNDTLAND, 1987).

LES TROIS PILIERS

L’objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects économique, social, et écologique des activités humaines : « trois piliers » à prendre en compte par les collectivités comme par les entreprises et les individus. La finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces trois enjeux. À ces trois piliers s’ajoute un enjeu transversal, indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques et d’actions relatives au développement durable : la gouvernance (BOURDILLON, 1996). La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus…) au processus de décision ; elle est de ce fait une forme de démocratie participative. Le développement durable n’est pas un état statique d’harmonie, mais un processus de transformation dans lequel l’exploitation des ressources naturelles, le choix des investissements, l’orientation des changements techniques et institutionnels sont rendus cohérents avec l’avenir comme avec les besoins du présent (HARTWICK, 1977).

La problématique du développement durable contient trois (03) revendications générales : ۩• Intégrer la considération du long terme dans les décisions, par exemple la question de l‟effet de serre dans l‟organisation des transports ;

۩• Coupler la question écologique et la question sociale, par la prise en compte notamment des inégalités écologiques ;

۩• Agir en amont de l‟apparition des problèmes, en se dégageant des logiques sectorielles pour redéfinir un développement multidimensionnel (WACHTER, 2000).

HISTORIQUE DU CONCEPT

Ce concept découle de plusieurs rapports internationaux, et il est issu d’un processus de négociations s’étant déroulé en plusieurs étapes.

Vers la fin des années 50 jusqu’au début des années 70, les premiers avertissements concernant la pollution ont cédé la place à une prise de conscience que la croissance économique exponentielle ne peut durer indéfiniment.

En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement réuni à Stockholm réfléchit sur le lien entre le développement et l’environnement et insista sur l’importance que la protection de l’environnement avait pour le développement économique du Tiers monde. Elle s’interrogea également sur les perturbations de l’équilibre écologique de la biosphère dues à la pollution ;

En 1975, une publication des instances des Nations Unies appelée Rapport Hammarskjöld insista sur l’éventualité d’un risque planétaire qui consiste à dépasser une certaine limite.

En 1982, un autre rapport de la Commission indépendante sur les problèmes de développement international intitulé « Nord-sud : un programme de service » rappelle le risque planétaire qui ne peut être endigué que par une stratégie qui reconnaît explicitement le lien direct entre les questions de développement et celles qui sont liées à la protection de l’environnement à l’échelle mondiale.

L’idée d’éco-développement qui trouve son origine dans les délibérations de la Conférence de Tokyo de l’UNESCO en 1970, a également influencé le concept de développement durable. Cette idée ayant émergé dans la discussion sur le rôle des sciences sociales et leur rapport dans l’analyse du lien entre la société et l’environnement (BRUNDTLAND, 1987).

|

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE I : REVUE DE LITTERATURE

I – BASSIN VERSANT

1-1 CONCEPT ET DEFINITION

1-2 CARACTERISTIQUES PHYSIOGRAPHIQUES D’UN BASSIN VERSANT

1-2-1 LES SOMMETS

1-2-2 LES FLANCS

1-2-3 LES RAVINES

1-2-4 LES ZONES DE DEPOSITION

1-2-4-1 Le piémont

1-2-4-2 La vallée

1-2-4-3 Les cônes de déjection

1-2-4-4 La plaine colluvio-alluviale

1-2-4-5 La plaine alluviale

1-3 LES TYPES DE PENTES D’UN BASIN VERSANT

1-3-1 PENTE OROGRAPHIQUE

1-3-2 PENTE TOPOGRAPHIQUE

1-3-3 PENTE HYDROGRAPHIQUE

1-3-4 PENTE STRATIGRAPHIQUE

1-4 DEGRADATION DES SOLS DANS UN BASSIN VERSANT

1-4-1 CAUSES FONDAMENTALES DE LA DEGRADATION DES SOLS DANS UN BASSIN VERSANT

1-4-1-1 l’érosion

1-4-1-2 Efforts de la lutte contre l’érosion

1-4-1-3 les moyens de lutte contre l’érosion des sols

1-4-1-3-1 Les techniques culturales

1-4-1-3-2 Augmenter la capacité d’infiltration et de stockage à la surface du sol

1-4-1-3-3 Consolider le sol

1-4-1-3-4 Amélioration de la structure du sol

1-4-1-3-5 Les aménagements hydrauliques

1-4-1-3-5-1 Méthode de travail pour une étude d’aménagement hydraulique

1-4-1-4 Conséquences de l’érosion des sols

1-4-1-4-1 Facteurs de l’érosion

1-4-1-4-1-1 Facteur topographique ou l’influence de la pente

1-4-1-4-1-2 Intensité des précipitations ou érosivité des pluies

1-4-1-4-1-3 Couvert végétal

1-4-1-4-1-4 Erodibilité des sols

1-4-1-4-1-5 Facteur d’aménagement

1-4-1-4-1-6 Facteurs anthropiques

1-4-1-5 L’EROSION DES SOLS EN ALGERIE

1-4-1-6 LES SOLUTIONS TENTEES POUR LA MAITRISE DE L’EROSION EN ALGERIE

1-4-1-6-1 les enseignements des recherches et des expérimentations

1-4-1-6-2 la DRS et la rénovation rurale

1-4-1-6-3 une stratégie alternative testée : l’agriculture de montagne

1-4-1-6-4 la maitrise de l’espace

1-4-1-6-4-1 La montagne « Réservoir hydraulique »

1-4-1-6-4-2 La montagne « espace de vie »

1-4-2 CONSEQUENCE DE LA DEGRADATION DES BASSINS VERSANTS

II- L’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS

2-1 PLAN D’AMENAGEMENT

2-1-1 OBJECTIFS D’UN PLAN D’AMENAGEMENT

2-2 DIFFERENTES APPROCHES EN AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT

2-2-1 LES APPROCHES D’INTERVENTION EN AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS

2-2-1-1 Les logiques traditionnelles

2-2-1-1-1 La logique d’équipement du territoire

2-2-1-1-2 La logique de développement économique

2-2-1-2 Les nouvelles approches

2-2-1-2-1 Approche intégrée

2-2-1-2-2 Approche participative

2-2-1-2-3 Approche décentralisée

2-2-1-2-4 Approche itérative

2-2-1-2-5 Approche souple

2-3 SCIENCE ET CULTURES LOCALES DANS LA GESTION DES BASSINS VERSANTS

2-4 QUE SIGNIFIE VRAIMENT AMÉNAGEMENT ʺINTÉGRÉʺ DES BASSINS

VERSANTS?

III- LE DEVELOPPEMENT DURABLE

3-1 DEFINITION

3-2 LES TROIS PILIERS

3-3 HISTORIQUE DU CONCEPT

3-4 CARACTERISTIQUES

2-5 RAPPORT ENTRE LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

IV- ENVASEMENT DES BARRAGES

4-1- REPERCUSSIONS SUR L’AGRICULTURE

4-2 METHODES UTILISEES DANS LE MAGHREB POUR REDUIRE L’ENVASEMENT DES BARRAGES

4-3 ENVASEMENT MOYEN ANNUEL DES RETENUES DE BARRAGES DANS LES PAYS DU MAGHREB

4-4 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ENVASEMENT UTILISEES EN ALGERIE

4-4-1 DESENVASER COUTE CHER

4-5 CONCLUSION

CHAPITRE II : ETUDE DE MILIEU

I- PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE

1-1 PRESENTATION DE LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE SPATIAL

1-2 ANALYSE DES MILIEUX PHYSIQUES

1-2-1 DES UNITES TOPOGRAPHIQUES HETEROGENES

1-2-2 DES UNITES STRUCTURALES ET GEOLOGIQUES CONCORDANTES

1-2-3 UN RESEAU HYDRO GRAPHIQUE EN EAU IMPORTANT

1-2-3-1 Paramétrés du réseau hydrographique

1-2-3-2 Densité de drainage

1-2-3-3 Rapport de confluence

1-2-3-4 Rapport des longueurs

1-3 PRESENTATION DU MICRO- BASSIN VERSANT DU VILLAGE DU TAFNA

1-3-1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

1-3-2 DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT

1-3-2-1 Erosion

1-3-2-2 Occupation du sol

1-3-2-3 Consistance des travaux dans le traitement du bassin- versant

1-3-2-4 Objectif global du traitement du bassin- versant

1-3-3 CARACTERISTIQUE MORPHOMETRIQUES

1-3-3-1 Paramètre géométrique

1-3-3-2 Forme du bassin versant

1-3-3-3 Rectangle équivalent

1-4 PARAMETRE DU RELIEF

1-5 LES PENTES

1-5 LE CLIMAT

1-6-1 LES FACTEURS CLIMATIQUES

1-6-1-1 LES PRECIPITATIONS

1-6-1-1-1 Répartition mensuelle moyenne des précipitations

1-6-1-1-2 Répartition annuelle des précipitations

1-6-1-2 LE REGIME SAISONNIER

1-6-1-3 LES TEMPERATURES

1-6-1-4 SYNTHESE CLIMATIQUE

1-6-1-4-1 Indice de continentalité ou indice de DEBRACH (1953)

1-6-1-4-2 Indice de sécheresse

1-6-1-4-3 Valeurs thermique et étage de végétation ou zonation altitudinale

1-6-1-4-4 Diagramme ombrothermique de BAGNOULS & GAUSSEN (1953)

1-6-1-4-5 Quotient pluviométrique et climagramme D’EMBERGER (1955)

1-6-1-5 LES VENTS

1-6-1-6 RELATION CLIMAT- EROSION DANS LA REGION DU H. BOUGHRARA

1-7 CARACTERISATION SOCIO-ECONOMIQUE

1-7-1 REPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION

1-7-2 POPULATION URBAINE / POPULATION RURALE

1-7-2-1 Population urbaine

1-7-2-2 La population rurale

1-7-3 STRUCTURE DE LA POPULATION PAR CATEGORIE D’AGE

1-7-4 DENSITES DE POPULATION (HABITS/KM²)

1-7-5 POPULATION OCCUPEE

1-7-6 ARMATURE RURALE DU MASSIF

1-7-6-1 Appréciation de la population éparse

1-7-6-2 Appréciation des indices de développement rural du MARA

1-7-7 OCCUPATION DU SOL

1-7-7-1 Consistance de la SAU

1-7-7-2 Principales productions végétales

1-7-7-3 Productions Végétales

1-7-7-4 La disponibilité des terres

1-7-8 L’IRRIGATION

1-7-8-1 Ratios d’irrigation

1-7-9 LES PARCOURS ET PACAGES

1-7-10 L’ELEVAGE

1-7-11 BIODIVERSITE

1-7-11-1 Le potentiel forestier

1-7-11-2 Productions Sylvicoles

1-7-11-3 Potentiel écologique

CHAPITRE III : ANALYSE DES AMENAGEMENT ANTIEROSIFS

I- INTRODUCTION

II- LA DEGRADATION DES SOLS DE LA COMMUNE

III- LA DEGRADATION DE LA BIODIVERSITE

IV- BILAN DES REALISATIONS 1994 AU 1998

4- 1 FICHE D’INSCRIPTION DES GRANDS TRAVAUX

4-2 OBJECTIF DU PROGRAMME

4-3 REPARTITION DES ACTIONS DANS LA COMMUNE DE H.BOUGHRARA (PROJET GRAND TRAVAUX) DU 1994 AU 1998

4-3-1 FIXATION DE BERGE

4-3-2 LE REBOISEMENT

4-3-3 LA PLANTATION RUSTIQUE

4-3-4 AMELIORATION FONCIERE (ROOTAGE)

4-4 IMPACT DES ACTIONS SUR LES POPULATIONS RURALES

4-4-1 PLANTATION RUSTIQUE

4-4-2 BILAN DE L’EMPLOI INDUIT PAR LA COMMUNE

4-5 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME GRANDS TRAVAUX

4-5-1 PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES

4-5-2 IMPACT MACRO-ECONOMIQUE

4-5-3 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES

4-5-4 EXTENSION DE LA SAU

4-6 TRAVAUX PROJET EMPLOI RURAL

4-6-1 INTRODUCTION

4-6-2 BILAN DES REALISATIONS RECAPITULATIVES P.E.R 1997/2005

4-6-3 COMPOSANTE FEMME RURALE

4-6-4 PROGRAMME PREVISIONNEL 2005/2009

4-6-4-1 Lutte antiérosive en terrains agricoles

4-6-4-2 Renforcement institutionnel

4-6-5 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL

4-6-5-1 Indicateurs d’évaluation

4-6-5-2 Renforcement institutionnel

4-6-5-3 Mise en oeuvre du P.E.R

4-6-5-3-1 Impact macro-économique de PER

4-6-5-3-2 Envergure du P.E.R

V- L’EVALUATION DE L’EFFICACITE DES TRAVEAUX D’AMENAGEMENT DANS LA COMMUNE DE H. BOUGHRARA

5-1 DESCRIPTION PHYSIQUE DES PROFILS PEDOLOGIQUES

5-1-1 ANALYSE PHYSIQUE

5-1-1-1 ANALYSE GRANULOMETRIQUE

5-1-1-1-1 Principe de l’essai

5-1-1-1-2 Mode opératoire

5-1-2 L’ANALYSE CHIMIQUE

5-2-1-1 DOSAGE DU CALCAIRE TOTAL

5-2-1-1-1 Principe

5-2-1-1-2 Mode opératoire

5-2-1-2 DETERMINATION DE LA TENEUR PONDERALE EN MATIERE ORGANIQUE

5-2-1-2-1 Mode opératoire

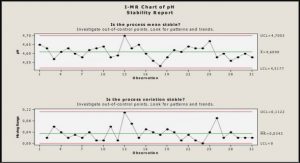

5-2-1-3 LE PH

5-2-1-3-1 Mode opératoire

5-1-3 Résultats et interprétations

5-1-3-1 Résultats

5-1-3-2 Interprétations

5-1-3-3 Conclusion

5-2 LES ETATS DE SURFACE

VI- PRICIPAUX FACTEURS DE DEFAILLANCE DU PROJET D’AMENAGEMENT DANS LA ZONE D’ETUDE

6-1 FACTEURS ANTHROPIQUES

6-2 FACTEURS NATURELS

CHAPITRE IV : PROPOSITION D’UN PROJET AMENAGEMENT

I- INTRODUCTION

II- CONTRAINTES LIES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’AMENAGEMENT

III- LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’AMENAGEMENT DANS LE SOUS BASSIN VERSANT DE H. BOUGHRARA

3-1 STRATEGIE ADAPTE

3-2 OBJECTIFS SPECIFIQUES

3-3 RECOMMANDATIONS

IV- ESQUISSE D’UN PLAN D’AMENAGEMENT POUR LE SBV DE H. BOUGHRARA…..

4-1 MESURES SOCIOECONOMIQUES

4-2 MESURES TECHNIQUES

4-2-1 Traitement du sous bassin versant

4-2-2 Amélioration des systèmes de production

4-2-3 Correction des ravines

4-2-3-1 techniques de traitement des ravines

4-2-3-1- 1 But du traitement des ravines

4-2-3-1 -2 Principe de correction des ravines

4-2-3-1-3 Types de seuils à utiliser

4-2-3-1-4 Traitement biologique

4-2-3-1-5 Traitement de la berge par des plantations d’arbres

4-2-4 Défense et Restauration des sols du sous bassin versant

4-2-5 Traitement des oueds de la commune

V- STRATEGIE D’APPLICATION DU PLAN

5-1 SUIVI ET CONTROLE

5-2 PORTEE DU PLAN D’AMENAGEMENT

5-3 LIMITATION DU PLAN D’AMENAGEMENT

VI- NATURE DES SEUILS PROPOSEES

6-1 SEUILS EN GABIONS

6-2 SEUILS EN MACONNERIE EN PIERRE CIMENTE

6-3 SEUILS EN PIERRE SECHE

6-3-1 Contrôle des travaux

6-3-2 Protection des ouvrages

6-3-3 Provenance des matériaux

6-4 QUALITE DES MATERIAUX, DIMENSIONS, ESSAIS

6-4-1 Matériaux pour béton

6-5 COMPOSITION ET DOSAGE DU MORTIER ET BETONS

6-5-1 Mortiers

6-5-2 Béton

6-5-3 Matériaux pour gabions

6-5-4 Réception des Matériaux

6-6 ESSAIS ET CONTROLES DE LABORATOIRE

6-7 ORGANISATION DE CHANTIER Ŕ CONTROLE DES TRAVAUX

CONCLUSION GENERALE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet