GENERALITES SUR L’EROSION

DÉFINITION

L’érosion est un mécanisme par lequel les particules de sol sont détachées et déplacées de leur point d’origine. ( Alberta Transportation,2003) .

LES INDICATEURS DE L’EROSION DU SOL

Il y a quelques indicateurs à savoir :

▶ Des ravines profondes indiquent une importante érosion ;

▶ De petites cannelures à surface du sol indiquent des pertes significatives de sol ;

▶ Une croûte de sol compacte après une pluie torrentielle est révélatrice d’une érosion probable ;

▶ L’accumulation des éléments fins du sol dans les tranchées et les dépressions est une preuve de l’érosion dans le voisinage immédiat.

▶ La couleur brune de l’eau de drainage ou des ruisselets pendant et après de lourdes pluies est un indicateur fiable de l’érosion dans la ligne de partage des eaux (bassins versants) ;

▶ Les racines des arbres sont partiellement apparentes.

Les différentes formes d’érosion

On peut distinguer différentes formes d’érosion autour du lac qui peuvent être accentuées selon la pente du bassin versant et le couvert végétal qui s’y trouve. Il s’agit de :

a- L’érosion en nappe

Cette forme d’érosion est la conséquence directe des précipitations. Elle est due à l’action de ruissellement des eaux de pluies qui coulent en nappe sur un terrain en pente. La force de l’eau arrive à arracher progressivement les particules du sol. De ce fait, la couche superficielle du terrain est érodée de manière plus ou moins uniforme. C’est la forme la plus insidieuse de l’érosion, car son effet n’est décelé qu’après une longue période. Elle n’est constatée que les touffes d’herbes dans les savanes finissent par se mettre en relief.

b- L’érosion en rigole

Ce type d’érosion se produit sur les terrains plus ou moins escarpés. A cause des irrégularités de surface sur ces terrains, l’eau trouve des dépressions pour se nicher, formant ainsi des rigoles situées en aval. L’écoulement chemine dans des petits filets qui entaillent le sol sur plusieurs centimètres en profondeur.

c- L’érosion en ravine

Lorsque l’érosion en nappe ou en rigole s’accentue, celle-ci dégénère en érosion en ravine. En effet, lorsque l’écoulement est très abondant, il se concentre suivant certain et provoque le ravinement. Une ravine se forme en général à partir de l’aval d’une pente et grignote le sol d’une façon régressive en remontant vers le sommet d’un versant. Le ravinement est dû souvent aux actions de l’homme et des troupeaux.

d- L’érosion en lavaka

Le lavaka est une forme particulière d’érosion en ravine très répandue à Madagascar. Cette forme d’érosion est caractérisée par une profonde excavation à parois quasi verticales au flanc d’une colline. Certains ont des formes digitées plus ou moins ramifiées mais présentant toujours une paroi verticale. Il s’agit alors d’un ravin profond, élargi de 30 à 200 mètres d’envergure, en forme d’entonnoir en amont et rétréci en aval pour former l’exutoire réduit de 2 à 3 mètres de large. Sa profondeur peut varier de 10 à 30 mètres.

Ce sont souvent des sols à forte teneur argileuse qui subissent l’action de l’érosion en lavaka. Les lavaka se forment en général sur les terrains présentant une pente assez forte. En général, les lavaka sont engendrés par une situation hydrogéologique naturelle donc une cause interne et d’autres facteurs externes tels que l’homme et les troupeaux d’animaux. L’aspect hydrogéologique s’explique par le fait que les argiles dans les couches inférieures du sol se caractérisent par une forte densité de l’écoulement souterrain à cause des éléments du sous-sol tels que les couches sableuses, blocs rocheux ou fissures de dessiccation. Lorsque l’eau souterraine entraîne des particules, ceci provoque des affaissements internes qui répercutent en surface, favorisant l’érosion externe. Dès que la couche supérieure plus compacte est fissurée, le ruissellement de surface s’engouffre dans les fentes et atteint la couche altérée sous-jacente. La couche supérieure se brise alors par éléments successifs en remontant la pente. Ceci est à l’origine des effondrements et des éboulis à l’intérieur des lavaka. Les actions de l’homme et des animaux conditionnent aussi la formation des lavaka. Les feux de brousse et le piétinement par le bétail à la surface du sol produisent des fentes de dessiccation. Au moment des fortes pluies, une quantité importante d’eau pénètre dans les fentes et arrive jusqu’à la zone d’altération, ce qui provoque le déclenchement de l’érosion en lavaka.

Il faut signaler que c’est cette forme d’érosion déversée chaque année, à la période des pluies, dans les zones de bas-fonds constitués de rizières, de marécages et du lac lui-même des milliers de tonnes de sédiments qui entraîne l’envasement et l’ensablement de plusieurs milliers d’hectares de superficies cultivée.

L’érosion sur les différents types de sols

Le facteur qui conditionne l’érosion est l’absence ou la présence de matière organique. On connaît son rôle primordial dans le maintien de la fertilité d’un sol ; il n’est pas moindre dans la conservation de l’eau. Un sol riche en humus retiendra des quantités d’eau considérables et l’excès est limpide ; tandis que sur le sol sans matière organique, le ruissellement sera intense et les eaux sont chargées de particules en suspension. Dans Ploughman’s Folly, Faultener déclare que l’érosion ne commence que lorsque la surface du sol est devenue non-absorbante par perte de la matière organique qui, elle, a une capacité d’absorption très élevée. Mais cette précieuse matière organique ne peut se maintenir si l’on vient à détruire la couverture végétale forestière qui lui a donné naissance. Par la suite, des propriétés physiques défavorables feront que les sols seront une proie facile pour l’érosion.

Le rôle protecteur de la foret

Le rôle des arbres est multiple tel que la production des matériaux de construction et de bois de feu régulation du régime hydrologique et du climat, conservation des sols, maintien de la biodiversité, et provision de sites de récréation pour les populations. Plus les pentes ne sont accentuées, plus les rôles de conservation des sols deviennent critique. La forêt permet aussi le maintien d’une bonne structure du sol par son action sur le cycle des bases (remontée en surface par les racines des bases lessivées), par l’apport d’humus et par son système racinaire dense et profond. En milieu tropical, le cycle biogéochimique fonctionne parfaitement sous forêt dense. Même sur les sols ferralitiques, les moins naturellement fertiles, la forêt peut prospérer remarquablement en circuit fermé. Sur sols ferralitiques, une déforestation qui se traduit rapidement par une érosion d’autant plus forte que le sol est pauvre en humus et par une acidification du sol faute d’une remontée suffisante de bases. Cette acidification contribue à solubiliser les oxydes de fer, qui peuvent alors soit remontée dans le profil, soit de déplacer vers des noyaux de cuirassement ferralitiques.

|

Table des matières

INTRODUCTION

CHAPITRE.1: ETAT DES LIEUX DE LA REGION

I- LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

II- MILIEU NATUREL

II.1- Géologie

II.2- Géomorphologie

II.3- Climat

II.4- Température

II.5- Pluviométrie

II.6- Hydrologie

II.7- Typologie sous-Régionale

II.8- Typologie Agro-Ecologique

III- MILIEU HUMAINE

III.1- Population et Densité

III.2- Croissance démographique

CHAPITRE.2: GENERALITES SUR L’EROSION

I- DÉFINITION

II- LES INDICATEURS DE L’EROSION DU SOL

II.1- Les différentes formes d’érosion

a- L’érosion en nappe

b- L’érosion en rigole

c- L’érosion en ravine

d- L’érosion en lavaka

II.2- L’érosion sur les différents types de sols

II.3- Le rôle protecteur de la foret

II.4- Les types de sols selon la couverture végétale

a. Sous forêt

a.1- Sous forêt primaire

a.2- Sous forêt secondaire ou Savoka

b. Sous prairie

c. Latérites Cuirassées

III- LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L’EROSION

III.1- Influence des pratiques anti-érosives

III.2- Techniques culturales anti-érosives

III.3- La structure anti-érosive

CHAPITRE.3: LES PARTICULARITES DES LAVAKA

I- DESCRIPTION D’UN LAVAKA

II- CAUSES DE FORMATION DES LAVAKA

II.1- Causes externes

a. Causes externes naturelles

b. Causes externes artificielles

II.2- Causes internes

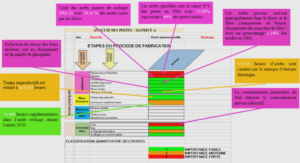

III- CLASSIFICATION

IV- STADES D’EVOLUTION DES LAVAKA

IV.1- 1er stade

IV.2- 2ème stade

IV.3- 3ème stade

V- IDEES GENERALES SUR LA LUTTE CONTRE LES LAVAKA

CONCLUSION