Les guerres civiles et leurs conséquences sur les missions (1635-1664)

Après avoir focalisé notre regard antillais sur une échelle temporelle longue – directement inspirée du champ braudélien – puis moyenne avec l’étude des conflits internationaux, penchons-nous sur une phase beaucoup plus courte de l’histoire des Caraïbes françaises mais néanmoins particulièrement décisive pour le sort des missions américaines.

Du début de la phase coloniale antillaise à 1664 – année où fut créée la compagnie colbertiste – se détache une période communément appelée le régime des propriétaires, cette dernière se traduisit par la prise d’autonomie des gouverneurs caribéens qui, portés par une ambition démesurée, s’affranchirent nettement des directives royales afin d’étendre leur influence sur l’archipel. L’atmosphère fut d’autant plus explosive que le clergé ne se mit pas à l’écart de ces luttes d’influences : bien au contraire il s’opposa parfois directement aux velléités des représentants du roi. La relation entre missionnaires et gouverneurs était donc plus qu’ambivalente car si les sphères religieuse et politico-économique se complétaient dans les desseins coloniaux de la monarchie, leurs intérêts contradictoires pouvaient aussi les amener à se diviser.

Pourtant l’historiographie eut souvent tendance à regrouper l’ensemble de ces acteurs dans une même catégorie. Au temps de l’Empire français, colons et clercs du Nouveau Monde servaient avant tout à une histoire utilitariste et idéologique: ainsi ils étaient décrits, de manière similaire, comme les défenseurs et les promoteurs de la nation dans le monde. À cette héroïsation succéda une perspective toute autre après la seconde guerre mondiale. La critique et la dislocation progressive des empires européens amenèrent à une profonde désaffection des colonisateurs réduits à des agents d’une domination culturelle. Dans ce contexte, les missionnaires furent souvent caricaturés comme les premiers défenseurs de l’exploitation économique des planteurs. Ce climat anti-impérialiste eut aussi pour conséquence de délaisser les travaux sur le phénomène apostolique laissant au contraire les études se concentrer sur les peuples conquis, exploités ou dominés : autrement dit les « victimes » de la colonisation. Ainsi des champs trop peu analysés jusqu’alors se retrouvèrent au premier plan : pensons aux travaux pionniers sur l’esclavage aux Antilles françaises de Gabriel Debien et ses successeurs, gardons également en tête la montée des intérêts pour les civilisations précolombiennes dans un temps où progressait la place de l’anthropologie dans les sciences sociales ; enfin souvenons-nous de l’émergence d’une histoire postcoloniale. Bref, il y eut des avancées non-négligeables dont les historiens d’aujourd’hui sont les principaux et heureux bénéficiaires, néanmoins la colonisation souffrait de ne pas être étudiée dans son entier car le rayonnement scientifique portait seulement sur une partie de ses acteurs comme il en était finalement de même avant 1945 dans une perspective inverse.

Le rôle du missionnaire fut de ce fait soit ignoré soit caricaturé et pendant longtemps seules les productions des religieux gardaient en mémoire les actions de leurs prédécesseurs. Or, depuis 19808, le phénomène missionnaire a pu susciter un nouvel intérêt car il permet, de manière transversale, de réunir tous les champs des études coloniales en s’intéressant aussi bien, pour reprendre un schéma marxiste, aux dominants qu’aux dominés. De plus, s’il gagne en indépendance, c’est aussi car il souhaite différencier les objectifs spirituels des volontés coloniales : nous ne pouvons pas selon Christian Prudhomme réduire le clergé à des défenseurs de la domination française outre-mer. Le propos de cette partie souhaite donc participer à ces enjeux historiographiques car si nous démontrerons, ici, que les liens entre missionnaires et colons furent essentiels, nous n’oublierons pas d’afficher les profondes divisions entre ces acteurs : un élément d’autant plus indispensable que ces dissensions eurent de très importantes conséquences pour le Carmel.

Le régime des propriétaires

La montée des ambitieux : Du Parquet, Houël, Poincy (1637-1644)

La Compagnie des îles d’Amérique, créée en 1635, à l’issue des initiatives monarchiques lancées pour l’appropriation de la Guadeloupe et de la Martinique ordonnait la nomination d’un gouverneur général, investi par le roi, qui en plus d’être responsable de l’île de Saint-Christophe – première conquête de Louis XIII au Nouveau Monde – avait autorité sur tous les territoires français des Caraïbes. Il disposait, entre autres, du pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à des administrateurs coloniaux qu’il choisissait pour diriger les îles de la Martinique et de la Guadeloupe. Cette déconcentration politique, sous forme hiérarchique, fut très vite compromise par la faiblesse de l’institution commerciale du roi qui n’arrivait pas à imposer ses directives à des fonctionnaires ambitieux et soutenus par leur milice : ainsi, de 1647 à 1663, aucun poste de gouverneur général n’exista. Cette absence de la monarchie trouve sa source aux origines de la colonisation antillaise où déjà les gouverneurs, par leurs initiatives personnelles, prenaient l’ascendant sur le pouvoir royal.

Esnambuc, garant de son rôle de pionnier en Amérique, exerçait dès 1635 une forme d’autorité morale qui lui permettait de prendre certaines décisions à la place d’une Compagnie de plus en plus impopulaire : en ce sens il nomma son neveu, Du Parquet, comme son successeur au gouvernement de la Martinique en 1637.

L’arrivée du chevalier de Malte Poincy, un protégé de Richelieu, accroît cette prise d’autonomie de l’entité antillaise sur sa « métropole » – pour employer volontairement un terme anachronique – car ce dernier se constitua une véritable petite seigneurie aux Caraïbes. Après avoir obtenu le titre de lieutenant général des îles d’Amériques pour trois ans,il travailla à écarter, sur son île de Saint Christophe, tous les opposants à son pouvoir – à commencer par le sieur La Grange– et parvint par ce biais à renouveler son mandat triennal en 1641.

En Guadeloupe, Charles Houël connut cette même trajectoire carriériste : après avoir écarté son rival du pouvoir, il réussit en l’espace de deux ans à obtenir de la Compagnie – et sans passer par l’avis de Poincy – le titre de gouverneur de l’espace guadeloupéen (1643).

Dans ces luttes fratricides, tous ces ambitieux cherchaient finalement à devenir les maîtres d’une île : Du Parquet, depuis 1637, consolidait son assise en Martinique ; Poincy avait écarté la concurrence à Saint-Christophe tout comme le fit Houël en Guadeloupe. Ces différents protagonistes, pétris d’ambition et défendus par leurs fidèles, n’allaient donc pas tarder à se confronter en Amérique, et c’est au travers des deux derniers que les querelles se déclenchèrent.

Une véritable guerre civile (1644-1647)

Le problème tourna autour de la charge de lieutenant général des îles : celle-ci devait en théorie faire de Poincy le supérieur hiérarchique des gouverneurs guadeloupéens et martiniquais ; or dans les faits ces derniers évoluaient indépendamment de Saint-Christophe.

Le parcours de Charles Houël témoigne de cette situation puisqu’il prit le luxe de se faire nommer par la compagnie en outrepassant l’accord du chevalier de Malte. Pour Poincy, cela constituait une entrave à son autorité et il ordonna le remplacement de son jeune rival par un autre gouverneur le 8 septembre 1644. Bien que Charles Houël fût finalement protégé dans sa fonction par ses loyaux guadeloupéens, ce premier bras de fer annonçait néanmoins de terribles rivalités au Nouveau Monde.

Les tensions se sont en effet envenimées car la compagnie, consciente du pouvoir de plus en plus autoritaire de l’ambitieux maître de Saint-Christophe, souhaita réaffirmer ses prérogatives en le destituant ; et c’est ainsi un fidèle d’Anne d’Autriche, Patrocle de Thoisy,qui fut investi de la charge caribéenne, à sa place, en novembre 1644. Cet événement pourrait paraître anodin mais il est pourtant à l’origine d’une escalade de la violence sur l’ensemble des îles françaises dont la finalité vit encore une fois les « seigneurs » antillais l’emporter sur les institutions monarchiques.

Poincy fut responsable de la première étape de cette sédition en empêchant son successeur officiel, grâce à ses troupes, d’entrer à Saint-Christophe. Du Parquet, qui de son île martiniquaise suivait les évolutions politiques, perçut Thoisy comme un allié de circonstance qu’il défendit, non pas pour l’honneur de la Compagnie mais plutôt parce qu’il était mu par un désir de vengeance : Poincy avait en effet humilié ses cousins à Saint-Christophe. Le gouverneur martiniquais forma alors une troupe et réussit à capturer deux des neveux de son rival, avant que la situation ne se retournât contre lui puisque Poincy, en s’aidant des Anglais, fit de Parquet son prisonnier entre janvier 1646 et février 1647.

La Guadeloupe n’était pas non plus exempte de troubles. Thoisy dut s’y réfugier après son échec à Saint-Christophe mais Charles Houël, peu enclin à partager son bien, écourta la cohabitation avec cet hôte particulièrement encombrant : le 22 novembre 1646, sous les ordres du gouverneur, 200 habitants prirent ainsi les armes pour contraindre le représentant de la monarchie à quitter les lieux. Le lieutenant officiel de la Compagnie, après avoir été exclu de Saint-Christophe puis de la Guadeloupe n’avait plus comme recours que la Martinique, qu’il pensait sûrement plus accueillante à son sujet en raison de sa situation : selon Maurile de Saint-Michel, l’île était en effet divisée en deux clans, à savoir d’un côté les partisans de Poincy et de l’autre ceux de Parquet et Thoisy. Malgré des combats meurtriers, les habitants de cette île n’en avaient finalement que peu à faire de la cause de ce dernier – dont le rôle devait simplement servir aux intérêts du gouverneur de la Martinique – puisqu’ils le livrèrent à Poincy en échange de la libération de leur « maître » : Du Parquet.

La trajectoire du protégé d’Anne d’Autriche – fils de son écuyer – est donc un échec cinglant : fait prisonnier à Saint-Christophe en janvier 1647, il ne put jamais affirmer son autorité sur des Antilles qui se gouvernaient de manière quasi-autonome. Si les maîtres des îles – Du Parquet, Poincy, et Houël – en sont venus à s’affronter sous la forme de clans, ils avaient tous pour point commun de vouloir asseoir leur pouvoir aux dépens de l’État. Pour ce faire, ils amplifièrent les ressentiments des colons envers la Compagnie dont les agents étaient devenus très impopulaires aux Caraïbes. L’institution monarchique, en plus de ne disposer que de très peu de moyens pour les habitants, était perçue en raison de son monopole comme un frein au commerce. Beaucoup d’Américains s’évertuaient à ne pas respecter ses mesures – en pratiquant par exemple un trafic interlope avec les Hollandais – ni à payer les droits annuels qu’elle réclamait. Les gouverneurs des îles, pourtant fonctionnaires du royaume, consolidaient les colons dans ce choix afin de former autour d’eux des appuis fidèles dans la quête du pouvoir.

La France souhaitait faire des Antilles une poursuite de son territoire outre-mer mais force est de constater que les choses évoluaient différemment sur place. Les colons et les responsables politiques, par leurs ambitions séparatistes, promouvaient une identité originale aux racines caribéennes : le processus d’américanisation était donc déjà en place au tout début de la période coloniale.

La domination des îles

Les partisans d’un clergé séculier missionnaire mirent en relief l’incapacité des réguliers à s’entendre. En effet, trop souvent divisés, ces derniers n’eurent jamais la volonté de se réunir en un groupe homogène et fort. Au contraire, ils s’immiscèrent pleinement dans l’esprit concurrentiel imposé par la structure polymorphe des seigneurs : de ce fait quand les nations européennes s’opposaient pour de petits îlots, les congrégations, elles, s’affrontaient dans le même temps pour des paroisses.

Les actes de fondations divisaient en effet les îles en différentes zones territoriales : à Saint- Christophe, le Carmel devait occuper l’Anse à Louvet et l’Anse à l’Ouignes ; en Guadeloupe Basse-Terre lui était réservée ; enfin à Marie-Galante, en dehors des Tourangeaux, d’autres ecclésiastiques pouvaient s’établir mais à la seule condition qu’ils fussent à plus d’une lieue et demie des habitations carmes. La cohabitation prit ainsi rarement la forme d’un travail commun, elle séparait plutôt les ordres en divers espaces amenés à devenir des paroisses où les religieux s’activaient pour « la cure des esprits » de leurs habitants. Cette reproduction du système français aux Caraïbes incita les missionnaires à s’affronter pour la domination territoriale des îles.

Le cas martiniquais rentre pleinement dans ce cadre puisqu’il fut le fruit d’une concurrence acharnée entre d’un côté les jésuites et de l’autre les jacobins qui, dans les années 1650,rejoignirent en cette île leurs rivaux : dans un premier temps grâce à ses religieuses qui, en 1654, fondèrent un couvent pour l’instruction des filles caraïbes restées orphelines après la guerre avec les Français ; deux ans après, les hommes prirent, eux, possession d’une propriété donnée par le sieur du Parquet au mouillage de Saint-Pierre. En 1658, les deux ordres présents sur les lieux purent ainsi s’impliquer, au même titre que les colons français, dans la conquête de la partie amérindienne de l’île : riche de futures paroisses. Les deux congrégations se disputèrent alors le précieux butin, les jésuites pensaient le capter en premier mais les vents contraires les retardèrent laissant le dominicain Breton planter sur ces terres sa croix salvatrice. Chaque conquête politico-spirituelle faisait ainsi l’objet de convoitises particulières pour les ordres français, nous venons de traiter du cas martiniquais mais il fut loin d’être le seul : citons en ce sens l’exemple de l’île grenadine.

Cependant, si les rivalités étaient grandes, elles n’empêchent pas que l’animosité pouvait aussi laisser place à la solidarité. Dans la vie quotidienne, les rivaux mais néanmoins coreligionnaires ne restaient pas cloîtrés dans leurs zones : ils échangeaient, se rencontraient et même parfois pouvaient travailler en commun comme les jésuites et les carmes à Saint-Christophe. Le tableau ne doit donc pas être totalement noirci bien que cette structure polymorphe fût avant tout la conséquence d’une perte d’autonomie des missions.

Les institutions européennes : un élément de compréhension fondamental

Les titres des deux premières parties opposent volontairement deux espaces : d’un côté l’Amérique et de l’autre l’Europe. J’ai délibérément opté pour ce choix, non pas pour différencier ces régions mais plutôt pour démontrer que dans l’approche d’un tel sujet il était nécessaire de faire dialoguer les continents : rien que l’existence de mes sources repose en effet sur des échanges mondiaux consécutifs aux Grandes Découvertes. À l’instar de mes documents, il me faut donc perpétuellement dans mon étude cheminer d’une rive à l’autre de l’Atlantique.

Si la trajectoire de mes archives doit m’inciter à me tourner vers le Vieux-Continent, leur contenu rend également indispensable cette traversée de l’océan. Les missionnaires, bien qu’ils nous offrent de précieux renseignements sur leurs conditions de vie antillaises – qu’ils jugeaient très difficiles en raison des éléments précités dans la partie précédente – n’avaient pas pour objectif, par leurs lettres, d’apporter aux futurs historiens des éclaircissements sur leur situation ; au contraire ils écrivaient leurs ressentiments dans un cadre privé où seuls les supérieurs tourangeaux pouvaient porter un droit de regard sur leurs productions. Les religieux se servaient donc avant tout de ces lettres comme des requêtes où, par leurs informations et leurs plaintes, ils souhaitent conseiller la province sur sa gestion des missions : leur attention se focalisait particulièrement sur deux fronts.

De prime abord, ils orientèrent leurs supérieurs sur les moyens nécessaires à leurs tâches aussi bien en terme financier que numérique mais l’ampleur de leurs réclamations laisse supposer une question : ces derniers n’en demandaient-ils pas trop ? Si les propos des missionnaires nous apportent d’utiles perspectives, ils ne permettent pas d’avoir un regard global sur la politique extérieure tourangelle. Ainsi il me fut donc nécessaire pour répondre à cette interrogation de me pencher sur les archives internes de la province pour mieux situer la place des affaires caribéennes dans ses priorités au second 17ème siècle ; tout comme il me parut essentiel de procéder à un retour aux origines de l’ordre pour juger de son réel rapport aux tâches apostoliques : autant d’ouvertures salutaires dans l’optique de ne pas se limiter au seul point de vue des « Américains ».

À côte de ce front, les carmes antillais cherchèrent à obtenir, par l’intermédiaire de leur province, les soutiens indispensables à leurs entreprises aussi bien à Paris qu’à Rome. Nous possédons dans la correspondance quelques documents provenant des autorités royales dont l’utilité est de nous renseigner sur la nature de l’implication monarchique dans les missions tourangelles. En outre, à ces sources étatiques doivent s’ajouter les incontournables archives romaines tant la ville papale paraît essentielle à cette étude : étant à la fois le lieu de résidence du général de l’ordre du Carmel et de l’organe de centralisation des missions (la Propagande).

Si la correspondance aborde à plusieurs reprises les affaires de Rome, les quelques informations qu’elle contient ne suffisent pas à comprendre l’ensemble de l’action de la Papauté. Sur ce point, nous disposons des travaux de Giovanni Pizzorusso comme utile recours : l’historien italien a en effet travaillé, de façon remarquable, sur les missions caribéennes françaises à partir des fonds de la Propagande. De plus, j’ai eu la chance de me procurer grâce à la collaboration du couvent carme de Nantes3 l’article du religieux Van Den Eerenbbemt dans lequel ce dernier s’est employé à transcrire l’intégralité des archives romaines traitant des entreprises tourangelles aux Caraïbes.

L’ensemble de ce corpus nous permet de plonger au coeur des institutions européennes responsables de la gestion des missions carmes : la compréhension de l’aventure antillaise passera donc par le Vieux-Continent.

L’effectif (en quantité et en qualité)

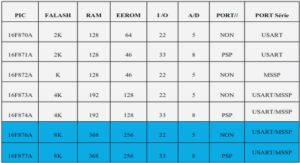

Le besoin d’une main d’oeuvre apostolique est un thème prépondérant de la correspondance : dans la moitié de nos lettres – selon le tableau ci-dessous – est formulée une demande urgente de missionnaires supplémentaires. Du début à la fin de la période étudiée, les carmes voulurent de façon récurrente alarmer leurs supérieurs des dangers d’un sous effectif car sans aide ils ne pouvaient s’acquitter dignement de leurs tâches.

Un manque de soutien ?

Les îliens eurent l’impression de perdre les faveurs initiales de la province dans leur entreprise : dès 1652, Cosme de la Présentation, face à l’insuffisance de moyens « a suiet de croire que ses supérieurs ont eu quelque refroidissement de l’affection qu’il avoint tesmoigné pour cette petite colonie» ; Claude de Saint-Jean, en 1659, osa même parler de « honte » pour qualifier le comportement de sa province ; quant à Hyacinthe de la Sainte-Trinité, il s’ennuyait « de voir cette mission si languissante depuis tant d’années » (1668)30. Nous pouvons répertorier tout au long de la correspondance – en plus de ces exemples précités – un vocabulaire proche de l’abandon. Les mots sont donc très forts et s’ils le furent autant, c’est qu’au-delà de leurs faibles ressources, les carmes américains n’eurent pas les relations souhaitées avec Rome et la monarchie : ils accusaient en effet la province de ne pas défendre leur cause auprès des institutions européennes.