Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

STRATEGIE DE TRAITEMENT DES DECHETS

Introduction

La construction d’un processus de traitement des déchets passe par une combinaison des différents filières et opérations en se posant systématique la question de normalisation, et du traitement jusqu’à l’obtention du déchet ultime, c’est la fin de vie.

Définition

La valorisation est toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets.

Choix de traitement des déchets

A la fin de vie d’un produit, il y a deux possibilités de traités les déchets :

Premièrement, s’ils sont valorisables ou traitables, il faut valoriser ou traiter puis les réutiliser.

Par contre, s’ils sont non valorisables ou non traitables, on passe à l’élimination.

L’organigramme suivant montre le choix de procédés de traitement de déchets :

Figure 1 : Organigramme de choix de traitement des déchets

FILIERES DE TRAITEMENTS

Avant de valoriser les déchets, on doit connaitre son origine, analyser et caractériser son état actuel, son comportement dans le temps et évaluer sa traçabilité. Le concept de filière fait référence à l’idée qu’un produit bien ou service est mis à la disposition de son utilisateur final par une succession d’opérations effectuées par des unités ayant des activités diverses. Chaque filière constitue une chaîne d’activités qui se complètent, liées entre elles par des opérations d’achats et de ventes.

Le traitement des déchets est une nécessité pour plusieurs raisons : la protection de la santé à cause des diverses nuisances liées aux déchets, la lutte contre la dégradation du sol et des ressources en eau par les déchets, la protection de l’environnement par la réduction des émissions de méthane qui est un puissant gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. La maîtrise de la gestion des déchets qui représente un grand gisement d’économie à travers le recyclage et la valorisation des déchets, la création d’emplois dans la filière « déchets », la maîtrise de la croissance des déchets et l’économie des sols devant servir aux décharges publiques. D’après l’organigramme ci-dessus, les définitions des notions de base telles que celles de déchets sont l’exploitation et l’élimination.

La filière d’exploitation

La filière d’exploitation des déchets comprend : la valorisation matière, la valorisation énergétique des déchets non biodégradables et la valorisation biologique des déchets biodégradables.

La valorisation matière

Il s’agit de récupérer des matériaux ayant déjà fait l’objet d’un premier usage, afin de les transformer en nouveaux produits. Ceux-ci entreront à nouveau dans la fabrication d’autres matériaux : la matière première peut ainsi être utilisée plusieurs fois. Ce recyclage se fait grâce à la mise en place du tri sélectif, de la collecte et des déchetteries. Les modes de valorisation matière sont :

a) La récupération

C’est la sortie de son circuit traditionnel de collecte et de traitement. Par exemple,

mettre des bouteilles ou des journaux dans un conteneur spécial, au lieu de les jeter à la poubelle. La récupération qui suppose une collecte séparée ou un tri se situe en amont de la valorisation, et qui consiste d’une certaine façon à redonner une valeur marchande à ces déchets. La valorisation s’effectue par divers moyens.

b) Le recyclage

Le recyclage est la réintroduction directe d’un déchet dans le cycle de production dont il est issu en remplacement total ou partiel des matières premières neuves. Ou encore transformation en matières premières secondaires qui serviront à fabriquer de nouveaux objets.

Par exemple, prendre des bouteilles cassées, les refondre, et en faire des bouteilles neuves. Il permet un gain des matières cependant, le tri est indispensable. Toutes les matières ne sont pas recyclables d’un point de vue technique ou économique. Le coût de la matière recyclé est lié à celui de la matière première. Même les déchets dangereux tels que les peintures ou solvants sont recyclables. Seuls les déchets de matériaux à base d’amiante sont interdits dans cette filière.

c) Le réemploi

Le réemploi est une opération de prévention par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas considérés comme des déchets. Ils sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. C’est aussi un nouvel emploi d’un déchet pour un usage analogue à celui de sa première utilisation. C’est, en quelque sorte, prolonger la durée de vie du produit.

d) La réutilisation

La réutilisation est définie comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits sont utilisés à nouveau. Elle consiste à utiliser un déchet pour un usage différent de son premier emploi, ou à faire, à partir d’un déchet, un autre produit que celui qui lui a donné naissance. Par exemple, utiliser des pneus de voiture pour protéger la coque des barques ou chalutiers.

e) La régénération

Elle consiste en un procédé physique ou chimique qui redonne à un déchet les caractéristiques permettant de l’utiliser en remplacement d’une matière première neuve. C’est le cas, par exemple, de la régénération des huiles usées ou des solvants, ou du papier qui est à la fois recyclé et régénéré par le désencrage.

La valorisation énergétique

La valorisation énergétique ne doit jamais se substituer à la prévention ou à la valorisation matière lorsque celles-ci sont impossibles : elle doit se déployer uniquement sur des flux de déchets qui n’ont pas pu être évités et qui n’ont pas pu être valorisés sous forme de matière. Elle est alors préférable à l’élimination si elle ne grève pas la possibilité de progresser vers la prévention et la valorisation matière dans le temps. La valorisation énergétique est une solution transitoire et pas un objectif en soi.

Les déchets sont valorisés sous forme d’énergie par production de chaleur et d’électricité, et/ou de la vapeur. C’est le cas pour les ordures ménagères, les boues, les déchets industriels banals et les déchets d’activités de soins à risques infectieux. Elle consiste à exploiter ou utiliser du gisement d’énergie « calories » que contiennent les déchets, en les brûlant et en récupérant l’énergie. Elle est utilisée par exemple, pour chauffer des immeubles, combustion (avec valorisation de la chaleur produite) et élaboration de combustibles dérivés par des procédés thermiques.

La valorisation biologique

La valorisation biologique concerne la dégradation des déchets par les micro-organismes vivante par la condition aérobie ou non, l’humidité. Les utilisations sont pour amender les sols de compost, digestat ou autres déchets organiques transformés par voie biologique. Les différents types de traitement biologique sont :

a) Le compostage [9]

Le compostage est un procédé biologique (en présence de bactéries, champignons…) qui consiste à traiter des déchets biodégradables : (déchets fermentescibles de déchets ménagers, déchets verts, boues de stations d’épuration) en présence d’oxygène : il s’agit d’une fermentation aérobie. Et sous l’action d’une très grande diversité de micro-organismes qui préexistent dans les substrats concernés. Afin de réaliser un résidu solide, riche en humus appelé compost, qui peut être utilisé pour la fertilisation des terres.

b) La méthanisation [10]

La méthanisation est aussi un mode de traitement biologique mais contrairement au compostage, elle se fait en absence d’oxygène ; elle s’agit d’une fermentation anaérobie (en l’absence d’oxygène). Cette technique conduit à une production combinée de :

• Biogaz convertible en énergie, ces gaz sont composés majoritairement de méthane (environ 60 %) et de dioxyde de carbone (40 %) provenant de la décomposition biologique des matières organiques et on peut valoriser énergétiquement.

• Digestat : c’est l’ensemble constitué de matières organiques non dégradées, de matières minéralisées et de bactéries excédentaires.

Figure 3 : Principe de la méthanisation

c) L’aire de paillage

Une aire de paillage se présente sous forme d’une cuvette étanche, sur laquelle a été déposée de la paille qui reçoit par arrosage régulier les matières végétales. Après plusieurs mois de décomposition anaérobie, un fumier est obtenu. Ce dernier est valorisé par épandage sur des terrains agricoles dans le cadre d’un plan d’épandage.

Figure 4 : Principe de l’air de paillage

d) Les cultures libres : le lagunage et les réacteurs biologiques

Le principe du traitement biologique aérobie à cultures libres repose sur une succession de traitements consistant à éliminer les matières organiques et à épurer l’eau en reproduisant et amplifiant les phénomènes naturels de dégradation par les organismes vivants (micro-organismes aérobies). Ces micro-organismes peuvent être libres (exemple « boues activées ») ou fixés (exemple « lit bactérien »).

Figure 5 : Principe de la culture libre

e) Les cultures fixées : l’épandage et des filtres plantés

L’épandage est une technique consistant à répandre des matières organiques (les boues issues des STEP, les matières végétales MV, les fumiers, les composts, les digestat de méthanisation ou encore les boues de lagunage, notamment sur des sols agricoles (notion d’intérêt agronomique). Pour être épandables, les matières doivent être exemptes d’éléments grossiers et épandus hors des périodes d’excédent hydrique. Les produits sont épandus sous forme liquide ou de granulats.

La filière d’élimination

L’élimination de déchets est toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque la dite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits d’énergie. Proprement dite, vient en dernier recours ; les déchets dit ultimes sont déposés en centre de stockage ou incinérés.

Afin d’éviter des accidents au cours de l’élimination, il y a lieu de s’assurer que les dispositions relatives à la sécurité du travail sont strictement respectées dans les installations d’élimination. Ils sont déposés en centre de stockage ou mis en décharge, ou en d’autre technique d’élimination par incinération.

La mise en décharge

La mise en décharge est le dépôt des déchets ultimes ne pouvant plus être recyclés ou dégradés dans le cadre des technologies actuelles. Elle est aussi le procédé le moins couteux qui existe pour se débarrasser des ordures ménagères. Il faut souligner que seule la mise en décharge prend en compte la totalité des déchets. Il fait l’objet d’une réglementation précise et prévoit plusieurs dispositions de nature à réduire les risques pour la santé et l’environnement.

a) Les centres de stockage

Ils sont considérés comme des installations classées pour la protection de l’environnement et à ce titre font l’objet d’une autorisation préfectorale : correspondant encadre précisément les conditions d’exploitation du centre, les volumes acceptés, la durée d’exploitation ainsi que les superficies autorisées.

b) Les casiers

Dans lesquels sont entreposés les déchets doivent être imperméabilisés, le sous-sol devant par ailleurs présenter des caractéristiques d’imperméabilité suffisantes soit de façon naturelle soit à l’issue de la mise en œuvre des barrières artificielles adéquates.

La mise en décharge contrôlée

La mise en décharge contrôlée est toutes les installations de traitement des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance.

L’enfouissement

C’est également le cas pour les centres d’enfouissement technique (CET), qui sont appelés à remplacer les décharges. Ils obéissent à des règles précises de conception et de gestion et ils sont classés en trois catégories :

a) Les CET de classe 1

Ils sont destinés à recevoir les déchets industriels spéciaux, généralement dangereux et nécessitants alors des mesures d’inertage : enrobage en béton, vitrification… et un conditionnement particulier. Mais certains ne peuvent y être acceptés. Pour ouvrir ces décharges, une étude géologique doit être menée afin d’assurer l’imperméabilité du sous-sol ; de plus, les déchets doivent répondre à de nombreux critères en vue de leur admission. Les CET de classe I ne sont autorisés à accueillir que des déchets ultimes.

b) Les CET de classe 2

Ils sont recueillis les déchets ultimes non dangereux, comme les piles ou les accumulateurs électriques usagés, les déchets d’équipements électriques et électroniques, etc.

Le contexte géologique et hydrogéologique doit être favorable en vue de limiter tout risque de pollution du sol ainsi que des nappes souterraines et superficielles.

c) Les CET de classe 3 [11]

Ces décharges sont généralement situées sur un sol perméable et ne peuvent donc accepter que des déchets inertes, sous peine de polluer les nappes. En fonction de la provenance du déchet, il existe deux types d’installations :

• Les installations de stockage de gravats et déchets inertes issus de l’activité du bâtiment et des travaux publics ainsi que de déchets similaires issus de la fabrication de matériaux de construction.

• Les installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d’installations classées. Elles figurent parmi les installations classées en raison de la provenance des déchets stockés.

L’incinération

a) L’élimination par l’incinération :

C’est une méthode de traitement thermique des déchets qui consiste en une combustion des matières à éliminer. Les fumées dégagées sont traitées spécifiquement ainsi que les déchets produits sont les mâchefers, les résidus d’épuration des fumées.

b) L’incinération avec récupération d’énergie :

Cette valorisation énergétique permet la production de chaleur et/ou d’électricité tout en réduisant considérablement le volume de déchets. Cependant, l’épuration des fumées est obligatoire ainsi qu’un contrôle des pollutions de l’eau et de l’air.

|

Table des matières

Chapitre I : GENERALITES SUR LES DECHETS

I.1 NOTION SUR LA GESTION DES DECHETS

I.1.1 Définition des déchets

I.1.2 Gestion des déchets

I.2 DECHETS INDUSTRIELS

I.2.1 Les déchets industriels banals (DIB)

I.2.2 Les déchets industriels inertes (DII)

I.2.3 Les déchets industriels spéciaux (DIS)

I.2.4 Les autres déchets industriels

Chapitre II : LES DIFFERENTS TYPES DE VALORISATION DES DECHETS

II.1 STRATEGIE DE TRAITEMENT DES DECHETS

II.1.1 Introduction

II.1.2 Définition

II.1.3 Choix de traitement des déchets

II.2 FILIERES DE TRAITEMENTS

II.2.1 La filière d’exploitation

II.2.2 La filière d’élimination

Chapitre III : FLUX DE DECHETS DE L’USINE

III.1 TYPE ET ORIGINE DES DECHETS

III.1.1 Les balayures

III.1.2 Les déchets boues

III.1.3 Les déchets bois

III.1.4 Les déchets métalliques

III.1.5 Les déchets plastiques

III.1.6 Les drêches

III.1.7 Les étiquettes compactées

III.1.8 Les kieselguhrs

III.1.9 Les levures

III.1.10 Les ordures

III.1.11 Les déchets de verres

III.2 PRODUCTIONS DES DECHETS

III.2.1 Les déchets solides

III.2.2 Les déchets liquides

III.2.3 Interprétation

Chapitre IV : ANALYSE DE LA GESTION ET DES TRAITEMENTS DES DECHETS

IV.1 METHODE DE GESTION DES DECHETS DE L’USINE STAR

IV.1.1 Méthode de tri des déchets

IV.1.2 Collecte des déchets

IV.1.3 Moyen de transport

IV.1.4 Site de décharge

IV.2 VALORISATION DE CHAQUE TYPE DES DECHETS

IV.2.1 Valorisation des déchets

IV.2.2 Analyse et impacts de la valorisation de ces déchets

IV.2.3 Déchets non valorises

IV.2.4 Recommandations

Chapitre V : MISE EN OEUVRE DU BETON DE BRIS DE VERRE

V.1 GENERALITES SUR LES BETONS

V.1.1 Définition

V.1.2 Les constituants

V.2 CARACTERISATION DES CONSTITUANTS

V.2.1 Le ciment

V.2.2 L’eau de gâchage

V.2.3 Le sable

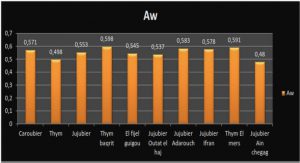

V.2.4 Le bris de verre

V.3 FORMULATION DU BETON EN VERRE

V.3.1 Les paramètres principaux nécessaires

V.3.2 Détermination des compositions du béton en verre cassé : méthode de DREUX-GORISSE

V.3.4 Fabrication du béton en verre cassé

Chapitre VI : ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE DU BETON DE BRIS DE VERRE

VI.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES

VI.1.1 Variation de la composition

VI.1.2 Masse volumique

VI.1.3 Résistance à la compression

VI.1.4 Résistance à la traction

VI.1.5 La porosité

VI.2 ETUDE COMPARATIVE AVEC LE BETON CLASSIQUE

Chapitre VII : PERSPECTIVES D’UTILISATION DU BETON DE BRIS DE VERRE

VII.1 PREVISION DE PRODUCTION

VII.2 ETUDE DES COUTS

VII.2.1 Prix des matériaux nécessaires

VII.2.2 Comparaison des prix avec le béton ordinaire

VII.3 UTILISATIONS

VII.3.1 Conduite en sous-sol

VII.3.2 Construction routière

VII.3.3 Construction des remblais

VII.3.4 Fixation

VII.3.5 Décoration

VII.4 AVANTAGE DE L’UTILISATION DE BETON EN VERRE

VII.4.1 Maîtrise des coûts

VII.4.2 Limitation de la mise en décharge

VII.4.3 Economie de matières premières.

VII.4.4 Hygiène et Sécurité

VII.5 INCOVENIENTS DU BETON DES BRIS DE VERRE

VII.5.1 Les résistances du béton

VII.5.2 La quantité des bris de verre

VII.5.3 les zones d’utilisation des produits

ANNEXES

Annexe I : TYPOLOGIE DES DECHETS

Annexe II : PROCESSUS DE FABRICATION DES BIERES

Annexe III : TABLEAUX DES VALEURS UTILISENT A LA FABRICATION DE BETON

Annexe IV : METHODE DE MESURE DE L’AFFAISSEMENT

Annexe V : FORMULE DE DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION

Annexe VI : DETERMINATION DE LA COMPOSITION DE GRANULATS POUR LE BETON ORDINAIRE

Annexe VII : PRESENTATION DU LOGICIEL GEMIS

Télécharger le rapport complet