De quelles coopératives est-il question ici, comment et pourquoi ?

Il s’agit de grandes coopératives et mutuelles qui ont passé l’époque des pionniers, c’est-à-dire d’entreprises dans lesquelles le projet associatif originel est suffisamment effacé pour qu’il soit difficile de parler d’une approche par les valeurs. Cette approche se distingue d’une approche par idéal-type qui consiste à repérer des coopératives qui ont su conserver durablement un projet associatif fédérateur, comme par exemple autour du complexe coopératif de Mondragon (Prades, 2006). Il s’agit ici de prendre des entreprises dans lequel une spécificité importante a disparu pour analyser le pouvoir de contrainte des statuts, quelle que soient les motivations des acteurs. En l’occurrence, il semble dans ces coopératives que les membres et salariés ne recherchent pas un horizon différent de leurs concurrents. L’enjeu est de montrer que même lorsque le projet associatif est dissout, c’est-a-dire lorsque les membres et salariés ne prétendent pas suivre un objectif différent de leurs concurrents, les statuts constituent un garde-fou. Ce travail est donc consacré à une approche statutaire, mettant de côté l’approche politique en terme de projet associatif. Néanmoins, ces deux approches sont complémentaires et cette approche statutaire devra préparer un dialogue possible avec une approche identitaire en suggérant que la stabilité et l’expérience devraient constituer des valeurs coopératives à défendre comme telles dans un monde qui dévalorise ces catégories. Ces coopératives et mutuelles se situent principalement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la grande distribution, de la finance et de l’assurance. Ce travail est impulsé d’un vécu de sociétaire dans ces coopératives en France, mais s’appuie sur une littérature qui concerne les coopératives et mutuelles dans les pays riches (Europe, Amérique du Nord, Australie). Depuis les années 1980, la littérature sur les coopératives et les mutuelles s’inquiète de leur banalisation, à l’instar de Jacques Moreau qui en avait fait un sujet incontournable dans le monde émergent de l’économie sociale française (Alix, Chomel, 2005). Vienney (1980) a pu constater l’introduction progressive de règles issues des entreprises capitalistes dans les entreprises coopératives et mutualistes et ce diagnostic a été confirmé pour l’ensemble des pays riches dans Zevi et Monzon-Campos (1995) et Côté (2001), dans un contexte allant jusqu’à des vagues de démutualisation dans le monde anglo-saxon (Mottet,2002 ; Carrasco, 2006 ; Davis, 2007). Par ailleurs, un courant de recherche s’est maintenu sur des coopératives qui parviennent à conserver une dynamique originale dans des territoires marqués par une identité forte, telles que le Mouvement Desjardins au Québec (Bélanger,Lévesque, 1991) ou le complexe coopératif de Mondragon au Pays Basque espagnol (Prades, 2006). Ce dernier auteur ainsi que Defourny et Develtere (1999) considèrent que les conditions d’émergence des coopératives résident dans la nécessité (Desroche 1976) et l’existence d’un destin commun. Or selon Vienney (1980), ces conditions disparaissent au fil du temps dans la majorité des cas. La plupart des coopératives et mutuelles françaises se sont appuyées sur des identités territoriales, professionnelles voire politiques (notamment syndicales). Or ces identités se sont étiolées et les coopératives, qui ont plutôt cherché à affirmer leur indépendance vis-à-vis de ces mouvements sociaux qui leur ont donné naissance, n’ont pas redéfini leur propre identité qui justifierait l’engagement des sociétaires. Par ailleurs,ces coopératives et mutuelles sont désormais dans des secteurs fortement concurrentiels (agroalimentaire, grande distribution, finance, assurance, etc) de sorte qu’elles ne sont plus les seules à répondre à un besoin : les innovations qu’elles ont introduites (baisse des prix, caisses de retraite, défense du consommateur, réduction du temps de travail, banque de proximité,etc) ont été généralisées. Les coopératives peuvent-elles continuer à se développer lorsque ces deux caractéristiques de nécessité et de destin commun ne sont plus présentes ?

La dimension comparative sous-jacente

Ce travail consiste à caractériser les coopératives en les positionnant dans leur milieu environnant et non à comparer directement les coopératives à d’autres entreprises. Ce qui est analysé est l’écart important entre les normes coopératives et les principes idéologiques dominants : il ne s’agit donc pas d’une comparaison entre structures. Une telle comparaison constituerait un travail plus accompli vers lequel il serait intéressant de tendre, mais les comparaisons existantes et celle qui est menée dans le chapitre 5 sont encore trop rares et obligent à se contenter d’un objectif moins ambitieux qui consiste à identifier en quoi le degré de rationalité et de réactivité des coopératives répond aux exigences du système économique contemporain basé sur ces principes. Les principes de rationalité et de réactivité relèvent de ce que Salles (2007) appelle des représentations, tandis que les principes coopératifs constituent un modèle. Il ne s’agit pas d’une comparaison entre le modèle de l’entreprise à actionnariat et le modèle de l’entreprise coopérative mais de la capacité d’un modèle particulier à limiter l’emprise d’une certaine représentation du réel. Les coopératives sont particulièrement capables d’opposer de la résistance à la représentation d’une économie basée sur les principes de réactivité et de rationalité, mais on ne peut en déduire directement que les coopératives sont les entreprises les plus capables de cela. L’analyse comparative serait la plus évidente pour les entreprises dont le capital est ouvert et échangeable sur un marché, en raison de la forte congruence des marchés financiers avec les principes de rationalité et de réactivité (chapitre 3, 2.2.). Toutefois, ces entreprises ne sont pas les plus nombreuses. Ainsi Erdal (2011) rappelle que selon les pays de 60% (GrandeBretagne) à 80% (Allemagne, France) des entreprises sont des entreprises dont le capital n’est pas ouvert sur un marché, c’est-à-dire qu’il existe un degré plus élevé d’interconnaissance entre les actionnaires et une relative stabilité de l’actionnariat. Ainsi, chaque entreprise a son histoire et ses normes spécifiques qui opposent une certaine résistance à l’application des principes universels issus de la représentation dominante. Toutefois, dans les entreprises dont le capital n’est pas ouvert, il suffit d’une décision d’ouvrir le capital – et les acteurs financiers et du conseil font pression en ce sens comme Erdal (2011) le note – pour engager un processus de financiarisation, tandis que dans les coopératives la résistance culturelle (l’irréductibilité des pratiques à ces principes) se double de garanties statutaires, qui viennent dépasser les motivations individuelles : même si toutes les parties prenantes sont dominées par l’idée que le renforcement de la rationalité et de la réactivité sont nécessaires pour améliorer l’efficience et que l’ouverture du capital permet d’y répondre, la structure juridique les en empêche ou les freine considérablement.

Un droit défenseur de la mobilité des individus

Cette vision contractualiste qui s’est développée à la fin du 18ème siècle dans le cadre de l’idéologie libérale où l’on considère qu’il n’existe pas d’intermédiaire entre l’individu et l’État s’est progressivement renforcée. Alors que le Code civil contient des dispositions (les articles1382, 1383 et 1384) sur la responsabilité des propriétaires, les actionnaires ont vu dans la pratique leur responsabilité considérablement limitée à ce qui est contractuellement défini. L’interprétation par la doctrine s’est donc faite plus contractualiste et individualiste que le Code Civil lui-même. En limitant ainsi la responsabilité des individus propriétaires, tout ce qui est hors contrat peut plus facilement être évacué de la relation. Ainsi, les individus ne sont pas tenus durablement de se préoccuper des conséquences de leurs actions, ce qui leur permet de ne pas s’enfermer dans des relations sociales, de clôturer leurs échanges et de rester libres de redéfinir en permanence leurs liens contractuels. Par exemple, l’article 1384 donne une vision large de la responsabilité qui rendrait le principe de responsabilité sociale des entreprises évident : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Pourtant, dès 1807, le Code du Commerce prévoit de limiter la responsabilité des actionnaires à la valeur de leurs actions, alors que le principe originel était celui de la responsabilité illimitée des associés. De cette dérogation initialement limitée on est arrivé à une situation où « plus aucun des associés n’est responsable », bien entendu vis-à-vis de l’environnement au sens large, mais y compris vis-à-vis des créanciers, qui ne peuvent pas poursuivre les membres de la société mais seulement la société elle-même c’est-à-dire uniquement à hauteur des capitaux investis (Hatchuel, Segrestin, 2009). Lorsqu’une entreprise cause des dommages, ce sont les dirigeants plus que les actionnaires qui tendent à être tenus pour responsables. Ainsi, aujourd’hui encore, malgré le développement des grandes entreprises tout au long du 20ème siècle, la doctrine juridique continue d’ignorer l’entreprise comme institution. Le droit reconnaît la société comme collectif d’actionnaires mais réduit l’entreprise à ce seul collectif, les autres relations étant considérées sous le seul angle du contrat. La science économique, dans sa majorité, va plus loin en considérant que la société elle-même est un artifice commode, mais que fondamentalement c’est le contrat qui permet de rendre précisément compte de l’ensemble des relations, y compris entre actionnaires.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE 1 : LE CONTRAT ET LA PROPRIETE AU SERVICE DES PRINCIPES DE RATIONALITE ET DE REACTIVITE : INEFFICIENCES INDUITES

Chapitre 1 – l’entreprise comme réseau de contrats entre iactionnaires : « l’entreprise financiarisée »

Chapitre 3 – Les fondements d’une croyance durable

Conclusion de la partie 1

TRANSITION – MOINS DE RATIONALITE ET DE REACTIVITE, PLUS D’EXPERIENCE ET DE STABILITE

PARTIE 2 – LES COOPERATIVES, GARDE-FOUS DE LA STABILITE ET DE L’EXPERIENCE

Chapitre 4 – La structure coopérative comme obstacle aux principes de rationalité et de réactivité (SC1)

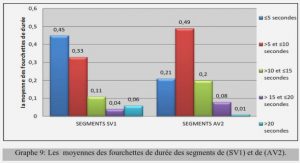

Chapitre 5 – Biais d’attractivité des coopératives : des individus moins réactifs (plus stables) et moins rationnels (plus ouverts à l’expérience) (SC2)

Chapitre 6 – Différentiels d’adhésion des administrateurs et dirigeants aux principes dominants : ouverture institutionnelle des coopératives à leur milieu (SC3)

Conclusion de la partie 2 : L’image passéiste trompeuse des coopératives, le cas des innovations

CONCLUSION GENERALE

1. Le modèle coopératif : un équilibre institutionnel original

2. Piège de l’attractivité externe et agglomération des ressources internes

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet