Mémoire pour l’Obtention du Diplôme de MASTER en Génie civil

Option : Structures

Revêtement

Le revêtement de bâtiment est constitué par :

Enduit en ciment et en plâtre pour les murs et les plafonds.

Revêtement en carrelage pour les planchers et les escaliers.

Revêtement par étanchéité multicouche pour les planchers terrasses.

Isolation

L’isolation acoustique : est assurée par le vide de corps creux et la masse du plancher.

L’isolation thermique : est assurée par les couches de liège pour le plancher terrasse.

Au niveau de murs extérieurs l’isolation est assurée par le vide d’air entre les deux parois.

Acrotère

Dans cette structure, la terrasse étant inaccessible, le dernier niveau est entouré d’un acrotère en béton armé d’une hauteur de 60 cm et de 10 cm d’épaisseur.

Caractéristique mécanique des matériaux

Les matériaux choisis pour construire notre structure sont : Béton et Aciers.

Béton

On appelle béton un matériau constitué par un mélange de : ciment, sable, gravier et eau et éventuellement d’adjuvants pour en modifier les propriétés.

Le rôle fondamental du béton dans une structure est de reprendre les efforts de compression qui seront développés.

Etude dynamique

Introduction

Le nord de l’Algérie est une région ou de violants séismes peuvent se produire en provoquant des dégâts importants (matériels et humains), pour cela, pour une ouvrages courants, les objectifs ainsi visées consistent à doter la structure d’une rigidité, résistance et d’une ductilité suffisante pour limiter les dommages face à un séisme modéré, relativement fréquent, pour permettre à la structure se subir des déplacements inélastiques avec des dommages limités et sans effondrement.

Objectif de l’étude dynamique

L’analyse dynamique nécessites toujours initialement de créer un modèle de calcul représentant la structure. Ce modèle est introduit en suite dans un programme de calcul dynamique, ce qui permet la détermination de ses modes propres de vibration et des efforts engendrés par l’action sismique.

Les méthodes de calcul

Le calcul de la force sismique globale à la base d’un bâtiment peut se faire à l’aide de trois méthodes.

Méthode statique équivalente

Dans cette méthode, le RPA99/ V2003 propose de remplacer les forces réelles dynamiques engendrées par un séisme, par un système de forces statiques fictives dont les effets seront identiques et considérées appliquées séparément suivant les deux directions définies par les axes principaux de la structure.

L’utilisation de cette méthode exige la vérification de certaines conditions définies par le RPA99/V2003 (régularité en plan, régularité en élévation, etc.)

Méthode d’analyse modale spectrale

La méthode modale spectrale est, sans doute, la méthode la plus utilisée pour l’analyse sismique des structures. Dans cette méthode, on recherche pour chaque mode de vibration le maximum des effets engendrés dans la structure par les forces sismiques représentées par un spectre de réponse de calcul. Ces effets vont être combinés par la suite suivant la combinaison la plus appropriée pour obtenir la réponse totale de la structure.

Méthode d’analyse dynamique par accélérogrammes

Cette méthode peut être utilisée au cas par cas par un personnel qualifié, ayant justifié auparavant le choix des séismes de calcul et des lois de comportement utilisées ainsi que la méthode d’interpolation des résultats et des critères de sécurité à satisfaire.

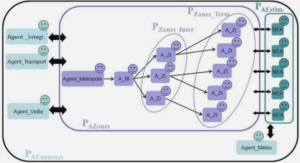

Modélisation de la structure

L’étude de la réponse dynamique d’une structure, (périodes et modes propres), nécessite le choix d’un modèle dynamique adéquat, traduisant le plus concrètement possible la nature du système réel.

Le modèle dynamique, pour le calcul de l’ouvrage, est une console verticale infiniment rigide encastré à sa base (modèle brochette), dont les masses sont concentrées au niveau du centre de gravité de chaque niveau. Le logiciel utilisé est le SAP2000/V14 pour les modélisations et l’analyse de l’ouvrage ce qui permettent de simplifier suffisamment les calculs.

Choix de la méthode de calcul

Pour le choix de la méthode à utilisée, on doit vérifier un certain nombre de conditions suivant les règles en vigueur en Algérie (RPA99/V2003). Ici les conditions d’application de la méthode statique équivalente ne sont pas toutes remplies, il faut donc utiliser la méthode dynamique modale spectrale en utilisant le spectre de réponse défini dans le RPA99/V2003.

Néanmoins, à cause de certaines vérifications nécessaires il est indispensable de passer par la méthode statique équivalente.

Une fois l’effort dynamique est calculé, le RPA99/V2003 prévoit de faire la vérification suivante :

Méthode d’analyse modale spectrale

Disposition des voiles

La période de la structure est déterminée après la modélisation de la structure sur logiciel de calcul SAP2000 .Cette période doit être inferieur ou égale à T=0,871 s.

La structure modélisée par le logiciel SAP2000 a été renforcée par des voiles pour chaque position et après Chaque changement de la longueur des voiles ou bien carrément de ces positions, on note la valeur de la période propre. Plusieurs essais de disposition de voiles ont été testés et on a opté pour la disposition qui suit :

Vérification des résultats vis-à-vis du RPA 99/V2003

Vérification de la résultante des forces sismiques

En se référant à ce que stipule l’article 4-3-6 du RPA99/V2003, la résultante des forces sismiques à la base V (dynamique), obtenue par combinaison des valeurs modales, ne doit pas être inférieure à 80% de la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente V (statique).

Justification de la largeur des joints sismiques

Un joint parasismique est un espace vide de tout matériau, présent sur toute la hauteur de la superstructure des bâtiments ou parties de bâtiments qu’il sépare, dont les dimensions sont calculées en fonction des déformations possibles des constructions, avec un minimum de 4cm, de façon à permettre le déplacement des blocs voisins sans aucune interaction (chocs).

D’après le RPA99V2003, La largeur minimale d (min) satisfait la condition suivante :

d (min) = 15 mm + (?1 + ?2) mm ≥ 40 mm

(?1 ; ?2) : Les déplacements maximaux des deux blocs, calculé au niveau du sommet de bloc le moins élevé incluant les composantes dues à la torsion et éventuellement celles dues à la rotation des fondations.

Par manque de données, On considère que le déplacement de notre bloc est le même dans les blocs adjacent.

Etude des éléments structuraux

Introduction

Une construction en béton armé demeure résistante avant et après séisme grâce à ces éléments principaux (voiles, poteaux, poutres). Cependant ces derniers doivent être bien armés (ferraillés) et bien disposés pour qu’ils puissent reprendre tous genre de sollicitations.

Pour déterminer le ferraillage de chaque élément on a utilisé le logiciel SAP2000 qui permet la détermination des différents efforts internes.

Etude des poteaux

Les poteaux sont des éléments verticaux qui ont le rôle de transmettre les charges apportées par les poutres aux fondations.

Le ferraillage des poteaux est calculé en flexion composée en fonction de l’effort normal (N) et du moment fléchissant (M).

Vérification des zones nodales

La vérification des zones nodales est l’une des exigences du RPA 99/Version 2003. Dans le but de permettre la formation des rotules plastiques dans les poutres et non dans les poteaux, la somme des moments résistant ultimes des extrémités des poteaux aboutissant au noeuds est au moins égale, en valeur absolue, à la somme des valeurs absolues des moments résistants ultimes des extrémités des poutres affectés d’un coefficient de majoration de 1,25.

Les voiles

Introduction

Le RPA99/ version 2003 (3.4.A.1.a) exige de mettre des voiles de contreventement pour chaque structure en béton armé dépassant sept niveaux ou 23 m de hauteur dans la zone I.

Les voiles sont sollicités en flexion composée avec un effort tranchant, d’où on peut citer les principaux modes de rupture suivants :

Rupture par flexion.

Rupture en flexion par effort tranchant.

Rupture par écrasement ou traction du béton.

Les voiles seront calculés dans les deux directions, horizontalement pour résister à l’effort tranchant et verticalement à la flexion composée sous un effort normal et un moment de flexion, Ces derniers données par logicielle de calcul (SAP2000 v14), en tenant compte des sollicitations les plus défavorables qui résultent des combinaisons présentées par le : RPA99/V2003 et du (C.B.A.93).

Armatures horizontales

Les armatures horizontales sont destinées à reprendre les efforts tranchants, elles doivent être disposées en deux nappes vers les extrémités des armatures verticales pour empêcher leurs flambements et munies de crochets à 135° ayant une longueur de10 Øl.

Table des matières

Chapitre I : présentation de l’ouvrage

I.1.Introduction

I.2.Présentation de projet

I.2.1. Caractéristiques géométriques de la structure

I-2-2-Données du site

I.3. Conception de la structure

I.3.1.Ossature de l’ouvrage

I.3.2.Planchers

I.3.3.Cage d’escalier

I.3.4.Les voiles

I.3.5.Maçonnerie

I.3.6.Revêtement

I.3.7.Isolation

I.3.8. Acrotère

I.4.Caractéristique mécanique des matériaux

I.4.1.Béton

I.4.1.1.Les avantages du béton

I.4.1.2.Résistance du béton

I.4.1.3.Déformations longitudinales du béton

I.4.1.4. Coefficient de poisson

I.4.1.5. contraintes limites

I.4.2.Acier de béton armé

I.4.2.1. Différent type d’acier

I.4.2.2. Contrainte limite

I.5.Actions et sollicitations

I.5.1. les actions

I.5.1.1.Combinaisons de calcul

I.5.2. Sollicitations

I.6.Hypothèses de calcul

Chapitre II : Descente de charge et pré-dimensionnement

II.1.Pré-dimensionnement des planchers

II.1.1. Détermination de l’épaisseur du plancher

II.1.2. Pré-dimensionnement des poutrelles

II.2. Descente des charges

II.2.1. Plancher terrasse inaccessible

II.2.2. Plancher étage courante et RDC

II.2.3. Balcon

II.2.3.1.Epaisseur du balcon

II.2.4.Murs extérieurs (double paroi)

II.2.5. Murs intérieurs

II.3. Pré dimensionnement des poteaux

II.3.1. Le poteau le plus sollicité (poteau centrale)

II.3.1.1. Vérification des conditions du RPA99 (version 2003)

II.3.1.2.Vérification du poteau au flambement

II.4.Pré dimensionnement des poutres

II.4.1.Définition

II.4.2. Pré dimensionnement

II.4.3.Récapitulation de pré dimensionnement

II.5.Pré dimensionnement des voiles

Chapitre III : Etude des éléments secondaires

II.1.Introduction

III.2. Etude du plancher

III.2.1. Plancher à corps creux

III.2.1.1. Introduction

III.2.1.2. Calcul des charges et surcharges des poutrelles

III.2.1.3. Les types des poutrelles

III.2.1.4.Détermination des efforts internes

III.2.1.5. Résumé des sollicitations maximales pour les types des poutrelles

III.2.1.6. Ferraillage des poutrelles : (flexion simple)

III.2.1.7.Vérification de la flèche

III.2.1.7. Longueur d’ancrage

III.2.1.8.Tableau récapitulatif du ferraillage des poutrelles

III.2.1.9. Schéma de ferraillage des poutrelles de le RDC

III.2.2. Ferraillage de la dalle de compression

III.2.3. Dalle pleine de Balcon

III.2.3.1.Les Type des balcons

III.2.3.2. Combinaisons d’action

III.2.3.3. Calcule moment et effort tranchant

III.2.3.4 Calcule du ferraillage

III.2.3.5. Calcul du contre poids

III.2.3.6.Récapitulation du ferraillage de la dalle pleine balcon

Conclusion

Télécharger le rapport complet