Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Élevage et production fourragère en Afrique du Sud

Localisation du Kalahari

Comme évoqué en introduction, la région indiaocéanique est une zone où les systèmes d’élevage sont très diversifiés, tant par les pratiques que par l’environnement. Leurs différences n’excluent pas les menaces environnementales et humaines auxquelles ils sont tous exposés et auxquelles il faut pouvoir répondre.

La deuxième zone d’étude choisie est donc volontairement très différente de La Réunion. Le Kalahari est un désert semi-aride situé au nord de l’Afrique du Sud. Le désert du Kalahari n’a pas de limite administrative propre mais il existe plusieurs définitions de son étendue dans la littérature. Nous retiendrons celle de Thomas (1991) basée sur des critères géologiques et cartographiée Figure 6. C’est une étendue de sables sédimentaires allant de l’Orange River jusqu’au nord de la Congo River. La partie sud-africaine n’est qu’une partie des 2,5 millions de km² du bassin du Kalahari qui s’étend sur une grande partie du Botswana ainsi qu’en Namibie.

Le paysage est constitué de grandes plaines avec très peu de reliefs. La flore comprend une couche ligneuse, principalement des arbres et des arbustes à tige unique, saisonnièrement à feuilles caduques, avec une couche de graminées et de plantes herbacées.

L’élevage en Afrique du Sud et dans le Kalahari.

L’élevage sud-africain est orienté sur la production bovine et ovine. La production bovine y est très diversifiée. Elle varie entre grandes productions commerciales très axées sur les nouvelles technologies et la sélection animale et élevage de subsistance en passant par un élevage extensif raisonné dans les savanes. C’est ce dernier type de production que nous trouvons dans le Kalahari.

Nous comptons en 2017 plus de 13 millions de bovins en Afrique du Sud. La province du Northern Cape où se situe le Kalahari représente 3,8% de l’effectif avec plus 500 000 bovins. Si cela représente une faible part de la production totale, la production augmente depuis 1996 ; et alors que la production nationale est en baisse, celle du Northern Cape se maintient. Les moutons du Northern Cape représentent quant à eux près de 25% de la production nationale avec plus de 5,7 millions de têtes.

Dans la région du Kalahari l’élevage se fait sur de grandes plaines herbagères. Nous y trouvons plusieurs types de ruminants. Les ovins et les bovins sont élevés en troupeaux parqués. Les autres ruminants, tels que les antilopes, sont en semi-liberté et chassés (Figure 7. À la différence de La Réunion, la pratique est très extensive afin de préserver les parcours vulnérables aux faibles précipitations. Des gardes-chasse s’assurent régulièrement de la conformité des pratiques d’élevage pour ne pas les mettre en danger.

Les parcours naturels comme ceux du Kalahari sont la principale source d’alimentation du bétail. Environ 70% des parcours sont utilisés pour le bétail et 9,6% par les animaux sauvages (Suttie et al., 2005). La savane produit aujourd’hui une part certaine de l’alimentation de l’élevage mais elle est aussi la première touchée par les phénomènes liés au réchauffement climatique.

Des environnements de production très contrastés

Géologie

La diversité géologique de La Réunion

La Réunion est une île volcanique de 2 500 km² fondée par le déplacement d’un point chaud, créant successivement deux volcans : le Piton des Neiges, point culminant de l’île (3 069m) aujourd’hui éteint, puis le Piton de la Fournaise encore actif (2 631 m). Ces volcans forment aujourd’hui deux massifs montagneux escarpés.

Suite à l’effondrement de sa chambre magmatique et au travail de l’érosion, le massif du Piton des Neiges laisse apparaître trois excavations profondes de plus de 1 000 m sur les deux tiers nord-ouest de l’île. Il s’agit des cirques de Mafate au nord-ouest, de Cilaos au sud et de Salazie au nord-est.

Le massif du Piton de la Fournaise occupe lui le tiers sud-est de l’île. Jeune d’un point de vue géologique, le relief façonné par des effondrements successifs des chambres magmatiques du Piton des Neige et par l’action des systèmes morphogénétiques y est très escarpé, dessinant des falaises abruptes le long des cirques et ravines (Figure 8). Entre ces deux massifs, la lave de nombreux autres pitons a créé au fil des millénaires une zone de hauts plateaux ou se situent aujourd’hui la Plaine de Palmistes et la Plaine des Cafres.

Les fortes pentes générées par le volcanisme récent à l’échelle géologique ne permettent pas le développement d’une activité agricole dans toutes les zones de l’île. La mécanisation est rendue difficile et le climat y est rude. Les animaux peuvent en revanche s’accommoder en partie au relief rendant ces zones uniquement exploitables par l’élevage.

Les andosols issus du volcanisme couvrent 80% de l’île et notamment les régions d’élevage au-dessus de 1 200 m d’altitude. Ils sont divisés en plusieurs sous-catégories, visibles Figure 9. Les andosols perhydratés sont les sols les moins altérés, couvrant les zones supérieures à 1 000 m. Ils sont pauvres en azote et en phosphore assimilable (Truong, 1989) mais riches en carbone. La forte pluviométrie et humidité ainsi que les faibles températures des Hauts empêchent la formation de matériaux argileux. Ces sols présentent de fortes contraintes dues à leurs caractéristiques physiques, hydriques et mécaniques (Perret, 1993). S’il permet une forte absorbation hydrique (40 à 200% de teneur en eau), le travail du sol les fait passer à un état sec et très léger et le sol se fragilise vite et potentiellement de façon irréversible. De mauvaises pratiques d’exploitation des milieux andiques entraînent un changement rapide de la surface et une sensibilité particulière à l’érosion par la modification de leur structure. À titre d’exemple 35 cm de sol décapés en zone maraîchère furent constatés après le passage du cyclone Firinga en 1989. L’élevage permet de valoriser ces terres et de lutter contre cette érosion. Les prairies, pluriannuelles au pérennes, n’induisent pas de travail important de la terre comme le maraîchage. Du fait de leur caractère très couvrant, les prairies constituent une barrière naturelle antiérosive.

Sur le littoral nous trouvons des parcelles de fauche sur un sol sableux. Très poreux, il ne stocke pas l’eau des précipitations et sa réserve utile est donc très faible. L’irrigation est nécessaire mais ces parcelles bénéficient d’un ensoleillement et de températures tropicales favorables.

De manière générale, les sols réunionnais sont très variés comme nous pouvons le constater sur une carte géologique (Figure 9). Ils réagissent différemment à la fertilisation, aux précipitations et à l’irrigation, et impactent de ce fait le rythme de pousse des cultures de façon très diverses.

Le sol très peu fertile du Kalahari

L’histoire de la géologie du Kalahari est bien plus ancienne que celle de La Réunion. Le bassin du Kalahari s’est formé à la fin du Crétacé. Un affaissement de la zone ainsi que l’élévation de certains axes épirogéniques4 permettent l’apparition de rivières qui commencent leur travail de dépôt de graviers et de sédiments (Haddon et McCarthy, 2005). La partie sud du Kalahari est une plaine relativement plane dont l’altitude varie entre 1 000 m et 1 500 m. Elle est traversée par des rivières éphémères enfermées dans des vallées jusqu’à 50m de profondeur par rapport à la plaine (Lancaster, 1988).

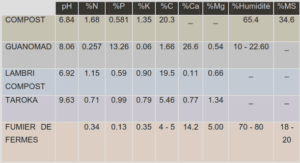

Après des modifications de la composition du sol à l’échelle géologique, la couche supérieure du sol est aujourd’hui largement composée de sables classés comme arénosols. A plusieurs reprises (Buckley, Gubb, et al., 1987; Buckley, Wasson, et al., 1987), le sol du Kalahari est comparé à celui du centre de l’Australie, lui-même jugé comme très peu fertile. Les résultats montrent un sol avec des taux de phosphore, potassium, et calcium bien inférieurs. Le taux d’azote est quant à lui comparable. Cette faible fertilité du sol et l’absence d’eau en surface ont longtemps été des arguments mobilsés pour attester de la non viabilité d’une filière élevage dans la région (Debenham, 1952). Mais l’évolution des technologies permettant des forages profonds ainsi que la taille des surfaces disponibles pour puiser l’eau ont permis le développement agricole de cette région.

Climat

La Réunion : des conditions climatiques complexes

Un climat géographiquement varié, induit par le relief

Le relief fortement accidenté de l’île a des conséquences sur le climat. Les hautes formations montagneuses constituées par le massif du Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise bloquent les alizés venant de l’est et qui apportent des quantités de précipitations importantes toute l’année. La pluviométrie annuelle moyenne enregistrée entre 1981 et 2010 se situe entre 2 500

mm et 12 000 mm (Figure 12). Les sommets de l’île détiennent même plusieurs records mondiaux de pluviométrie durant des épisodes extrêmes. Le récent cyclone Gamède en 2007 apporta 3 930 mm en 72 heures sur le secteur du Piton de la Fournaise. L’ouest, plus à l’abri,

est en revanche touché par une saison sèche très marquée durant l’hiver austral (Figure 10). Cette sécheresse engendre régulièrement un déficit fourrager qu’il faut combler, soit par des reports fourragers, soit par des achats de fourrages. Cette dysmétrie est nuancée par un gradient altitudinal impactant lui aussi les précipitations et températures. Nous observons un climat plus humide et frais en altitude se rapprochant d’un climat tempéré, avec de très courtes périodes de gel vers le volcan. À faible altitude se trouve un climat tropical propice à la canne à sucre et aux cultures fourragères tropicales (Chloris, Pennisetum sp., etc.), avec des chaleurs plus importantes et des précipitations plus faibles.

Répartition des espèces de graminées à La Réunion

Les nombreuses conditions pédoclimatiques évoquées précédemment impliquent des espèces de fourrage adaptées, à la fois à ces conditions mais aussi à la gestion des parcelles (Figure 15). Des graminées tropicales sont cultivées à faible altitude où nous trouvons principalement :

• le chloris (Chloris gayana), cultivé sur 1 530 ha. Il est généralement cultivé à basse altitude sur de petites parcelles de fauche mais nous le trouvons jusqu’à 1 000 m. Il est utilisé pour la production de foin destiné aux élevages de bovins situés dans les Hauts durant l’hiver. Sa production est de 15t à 35t MS/ha/an avec 7 à 9 fauches par année ;

• Le kikuyu (Pennisetum clandestinum), cultivé entre 600 et 1 900 m d’altitude, sur près de 75% de la surface toujours en herbe (7 850 ha). Il est très utilisé pour son pouvoir antiérosif (très couvrant) mais aussi pour son rendement sans fertilisation allant de 5t à 10t MS/ha/an et 15 à 20t MS/ha/an lorsqu’il est bien exploité. Son point faible est un rendement en baisse lorsque les températures chutent, i.e. en hiver et au-dessus de 1 200 m. Il est essentiellement utilisé en pâture mais nous le trouvons aussi en fauche ;

• D’autres graminées telles que la canne fourragère (Pennisetum purpureum) et les résidus de la culture de la canne à sucre (Saccharum officinarum) sont utilisées pour l’alimentation du bétail. Les fourrages tempérés sont cultivés en altitude (800 à 1 700 m) sur près de 1 000 ha de SAU. Les principales espèces sont les Ray-grass (Lolium perenne, multiflorum et hybridum), le Brome (Bromus catharticus), le Dactyle (Dactylis glomerata), la Fétuque (Fetusca arundinacea) et le Trèfle blanc (Trifolium repens) (Tableau 3). La fétuque élevée (Fetusca arundinacea) est également très bien adaptée aux conditions difficiles (piétinement, forte hygrométrie etc.) ; elle est donc surtout cultivée à la Plaine de Palmistes et dans certaines zones humides de la Plaine des Cafres. Ces différentes espèces sont cultivées majoritairement en association (2 à 3 espèces) (Leleux, 2016). Près de 80% des surfaces cultivées avec ces espèces sont valorisées en fauche (source ARP) pour la production d’ensilage, les 20% restants étant exploitées en pâture.

Pour des rendements équivalents, les espèces tempérées possèdent de meilleures valeurs alimentaires que le kikuyu et résistent mieux aux températures hivernales. Les rendements se situent entre 15 et 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ce type de fourrage est idéal pour les zones d’altitude à faibles pentes.

Production fourragère : conclusion

La production fourragère est la première source d’alimentation du bétail dans le monde. Qu’elle soit produite dans le Kalahari ou à La Réunion, elle se trouve au croisement de plusieurs problématiques. En effet, elle doit permettre de répondre à la fois à une demande croissante tout en s’adaptant aux contraintes multiples du climat, du relief, des pratiques culturales et de leurs conséquences.

Nous trouvons dans la zone indianocéanique des climats marqués par leur diversité, tant dans l’espace que dans le temps. Ce dernier point s’observe à la fois de manière intra-annuelle avec des saisons très marquées et à la fois de manière interannuelle avec des événements extrêmes de type cyclones ou sécheresses qui changent radicalement les conditions de production. La pédologie, elle aussi d’une diversité extrême, peut constituer une vraie contrainte pour les cultures. D’une part parce qu’elle définit en partie le climat mais aussi parce qu’elle rend difficile l’implantation de culture dans les fortes pentes. In fine, les pratiques doivent aussi s’adapter à ces paramètres pour tirer le meilleur parti des surfaces exploitées.

Parallèlement, la croissance démographique et l’élévation moyenne des niveaux de vie provoquent une augmentation de la consommation de nourriture et appellent une production animale plus importante. Celle-ci doit faire face à des épisodes climatiques extrêmes et à un réchauffement global. Dans le contexte actuel (et sans nul doute à venir), des déficits fourragers se font ressentir régulièrement à La Réunion et sont à prévoir dans le Kalahari. Il paraît donc nécessaire d’œuvrer à une meilleure connaissance de la répartition spatio-temporelle du disponible fourrager dans ces régions vulnérables, tout à la fois pour anticiper ces déficits et pour y répondre au mieux, notamment par la redistribution optimisée du fourrage. Mais ces mêmes raisons qui rendent les cultures si différentes (climat, relief, sol, espèces fourragères) rendent aussi très difficile l’estimation de biomasse, tant les différences spatio-temporelles sont marquées.

Estimation de la biomasse fourragère et télédétection

Utilisation de la télédétection dans l’estimation de la biomasse fourragère

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les nombreuses spécificités d’un territoire le rendent souvent difficilement appréhendable dans sa globalité. De ce fait, il est autant nécessaire que difficile d’estimer la biomasse disponible d’un vaste territoire.

Seule l’imagerie satellitaire permet de prendre du recul par rapport à ce territoire afin de pouvoir l’observer dans son entièreté. Elle permet d’étudier les phénomènes anthropiques et naturels qui s’y produisent et de les quantifier à une plus grande échelle.

La télédétection

La télédétection désigne un ensemble de techniques permettant d’étudier à distance des phénomènes ou objets. La télédétection spatiale, qui nous intéresse plus particulièrement, permet l’acquisition d’un signal (rayonnement électromagnétique réfléchi ou émis), transformé en images afin de l’étudier. C’est seulement un siècle après la première photographie aérienne (Gaspard Félix Tournachon, 1856) que les premières applications spatiales voient le jour avec l’observation météorologique. Dans les années 1970, le satellite Landsat1 permet d’observer la surface terrestre et ouvre la voie vers une évolution continue de la télédétection. Depuis, les résolutions se sont affinées, les plages de fréquences ont augmentées et les capteurs se sont diversifiés (optique, radar, laser).

Les deux principaux outils de télédétection spatiale pour observer la végétation sont le radar et le capteur optique.

Les capteurs radar sont des capteurs actifs. Ils envoient un rayonnement électromagnétique et en réceptionnent une partie, une fois réfléchie sur la surface terrestre. Ils ont l’avantage de pouvoir fonctionner de nuit car la source d’énergie reçue n’est pas lumineuse. Cela augmente les possibilités de prise de vue. Ces techniques sont jusqu’à maintenant utilisées majoritairement sur la détection de biomasse forestière (Hussin et al., 1991; Luckman et al., 1998; Rignot et al., 1995). Elles viennent aussi en appui à l’imagerie optique dans le cas de suivi de cultures (Dusseux et al., 2014; Joshi et al., 2016). Si cette technique est fiable pour les végétations arborées, elle l’est encore trop peu pour le suivi de biomasse herbacée dont les variations durant la croissance sont trop faibles pour être détectées.

Les capteurs optiques sont dits passifs. Le capteur réceptionne les ondes électromagnétiques du soleil réfléchies par la surface de la terre. C’est en analysant la quantité d’énergie absorbée ou réfléchie dans certaines longueurs d’ondes que nous pouvons étudier certains phénomènes terrestres. Le spectre du visible (observable à l’œil nu) n’est qu’une partie du spectre du rayonnement solaire (Figure 16). Pour l’étude de la végétation ce sont les spectres du visible et l’infrarouge qui sont utilisés.

Dans le spectre du visible (400-700 nm), c’est essentiellement la pigmentation des végétaux qui conditionne les propriétés optiques des végétaux. Ils réfléchissent dans le vert et absorbent dans les longueurs d’ondes correspondant au bleu et au rouge (Figure 17). De 700 à 1 300 nm, les végétaux émettent fortement dans le spectre du proche infrarouge. Dans le moyen infrarouge, on observe trois pics d’absorption de l’eau qui renseignent sur le stress hydrique.Figure 17. Courbe de réflectance d’une feuille dans le visible et l’infrarouge

L’imagerie multi-spectrale pour l’estimation de biomasse à l’échelle d’un territoire

L’imagerie multi-spectrale est sans doute l’offre la plus développée en ce qui concerne l’emprise des images, la capacité de revisite ou encore le rapport coût-efficacité (Kumar et al., 2015). Les nombreux capteurs offrent pléthore de possibilités, tant en termes de résolution spatiale que temporelle mais aussi en termes de longueurs d’ondes couvertes. Depuis les années 2000, l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et le CNES (Centre National d’Études Spatiales) ont à eux seul lancé dix satellites avec capteur optique pour le suivi de la surface terrestre. Nous trouvons les SPOT5, 6 et 7, Pléiades 1 et 2 et Venµs gérés par le CNES ; Sentinel2A, B et 3 et Proba-V gérés par l’ESA. Les images issues de ces satellites peuvent être gratuites ou payantes suivant les capteurs. La résolution offerte peut aller de 100 à 0,5 m et la capacité de revisite peut être journalière à tri-mensuelle.

En combinant les différentes bandes spectrales qui réagissent différemment suivant l’état de la plante, il est possible de calculer des indices de végétation (IV) permettant d’analyser l’état d’un couvert. Ce sont en général le rouge et l’infrarouge qui sont utilisés dans ces indices. Une plante réfléchie très peu du rayonnement solaire dans les longueurs d’ondes correspondant au rouge. Cette bande sert en quelque sorte d’étalon dans le calcul d’indices. A l’inverse l’activité chlorophyllienne d’une plante aura pour conséquence une forte réflectance dans le proche-infrarouge. Sa présence dans un indice de végétation renseignera donc sur l’état de production chlorophyllienne de la plante. Nous pourrons ainsi avoir des renseignements sur l’état de santé de la plante mais nous pourrons également disposer d’une information quantitative très utile relative à la biomasse.

Le couplage de modèles de croissance

Plusieurs auteurs font un point sur les différentes méthodes de couplage de données satellites à des modèles de croissance (Dadhwal, 2003; Delécolle et al., 1992; Dorigo et al., 2007). Chaque auteur désigne de manière différente les différents types de couplage et détaille la nomenclature de façon plus ou moins précise. Ainsi nous retiendrons les définitions de Dorigo et al. (2007) qui les classe en trois catégories : (i) calibration, (ii) forçage et (iii) réajustement (Figure 19).

(i) La calibration touchera aux paramètres d’entrée du modèle (e.g. l’âge du début de repousse, la température optimale de croissance, etc.). Elle consiste en un ajustement des paramètres du modèle de croissance de façon à minimiser l’écart entre une variable d’état et sa valeur estimée par télédétection. (ii) Le forçage et (iii) le réajustement sont très similaires et impactent uniquement les variables d’état. Le forçage vise à remplacer à chaque pas de temps du modèle la variable d’état par sa valeur estimée par télédétection. Les données satellitaires n’étant pas sur le même rythme que le modèle, les estimations de la variable d’état sont interpolées entre deux images. Dans le cas du réajustement, nous n’allons impacter la variable d’état que lors de la date de la mesure satellite. Cela permet de réajuster les valeurs de la variable d’état avec un instantané de l’état de la culture.

Modèle empirique d’estimation de biomasse avec SPOT5

Les nombreuses études sur la biomasse et le NDVI (cf. Partie II) montrent une forte relation entre ces deux éléments. Il est donc intéressant d’étudier cette relation avant même d’étudier le couplage de données satellite et de modèles de croissance.

Lors de cette phase exploratoire, plusieurs agents se sont succédés afin de récolter les données terrain nécessaire à faire le lien entre l’imagerie satellite et la croissance de la plante. Ces résultats s’inscrivent dans la suite des travaux réalisés précédemment par Lionel Le Mezo (Le Mezo, 2012). Ainsi cette première phase n’explore pas la facette prédiction du LAI mais uniquement la biomasse fraîche. De même, l’attention n’a été portée que sur un seul indice de végétation, le plus utilisé dans la littérature, le NDVI.

Essentiellement réalisés en saison sèche la relation entre NDVI et biomasse fraîche est présentée ci-dessous (Tableau 10) pour fauche et pâture, espèces tropicales et tempérées.

Cas particulier de l’Afrique du Sud

Le terrain du Kalahari est radicalement différent de celui de La Réunion. Le protocole a donc été revu afin de pouvoir effectuer un travail similaire tout en respectant les contraintes locales. Il fallait s’éloigner des arbres pouvant changer la réponse spectrale et agrandir le quadra à 3 m x 3 m. Deux phases de terrain se sont déroulées sur ce site. La première en saison sèche du 6 au 18 novembre 2014 a permis de récolter 27 échantillons de biomasse. La seconde qui devait se dérouler en saison humide du 2 au 16 mars 2015 fut exceptionnellement sèche. Elle a permis de récolter 36 échantillons de biomasse et mesures de LAI.

Les premiers résultats obtenus ne montrent aucune relation sur notre site entre les différents indices de végétation calculés sur les images SPOT5 et les paramètres agronomiques mesurés que sont la biomasse et le LAI (Figure 28).

En revanche, nous pouvons faire ressortir une relation forte entre le LAI et la biomasse mesurée sur place (Figure 29). Cette relation tend à prouver que l’échantillonnage n’est pas directement en cause dans l’absence de relation entre IV et paramètres biophysiques.

L’étude de ce site devait s’appuyer sur deux campagnes d’échantillonnage s’étalant de la saison sèche à la saison humide. Or, cette seconde période fut exceptionnellement sèche. Ainsi, la fourchette de valeurs de biomasse et d’indice de végétation est trop réduite pour une étude fiable de ces données. En effet, d’autres études montrent des valeurs plus fortes de biomasse et NDVI. Cui et al. (2013) obtiennent avec un capteur Landsat des valeurs de NDVI supérieurs à 0,4 au Botswana, frontalier de l’Afrique du Sud, tout comme Mishra et al. (2015) avec des images MODIS.

Ajouté à ce biais important, le terrain est très difficile à appréhender. Il est constitué d’herbe mais aussi d’arbres et buissons. Ces derniers sont parfois à hauteur d’herbe. Ils sont plus profondément enracinés et souffrent moins du manque d’eau. Ces arbres et buissons feront donc augmenter la valeur de NDVI et cette augmentation sera fonction de leur nombre.

La méthodologie utilisée, adaptée du terrain de La Réunion, n’est pas optimale pour déterminer la biomasse des graminées dans le Kalahari. Au-delà de la méthode, ne pas considérer le fourrage dans son ensemble, avec les arbres et buissons, est une limite forte à l’étude. À la fois parce que les fourrages non-herbacés représentent une part importante de la réponse spectrale mais également parce qu’ils sont ingérés par les ruminants. Cette zone d’étude ne se prête pas à une problématique sur la croissance de graminée mais sur le disponible fourrager global qu’il faudrait mesurer. Aussi, devant les difficultés d’accès à cette zone d’étude et le temps nécessaire pour mener à bien l’étude sur La Réunion, il a été décidé de mettre de côté cet aspect de la thèse.

Estimation de la biomasse et du LAI à partir des images Sentinel-2

Ajustement des modèles empiriques de biomasse et LAI en fonction du NDVI

Fort des expériences précédentes basées sur SPOT5 et SPOT5take5, la phase Sentinel-2 permet de récolter les données directement utiles au couplage des modèles de croissance. Le NDVI très probant sur SPOT5take5 est réutilisé sur ce nouveau capteur. La méthodologie reste la même avec un seul échantillonneur et un échantillonnage dans les trois jours avant ou après l’image. Nous estimons ici la biomasse fraîche et sèche ainsi que le LAI.

Modèle empirique biomasse

À l’image de la première étude sur l’estimation de biomasse à partir des données satellitaires SPOT5, l’estimation de la biomasse à partir des données NDVI de Sentinel-2 est très disparate en fonction de l’espèce (Tableau 13). Une forte relation est présente entre le NDVI et la biomasse fraîche ou sèche des espèces tropicales (R²=0,78 et 0,79) respectivement.

Cette relation apparaît plus faible en ce qui concerne les espèces tempérées (R²=0,44 et 0,42). La sous-représentation marquée des espèces tempérées, en particulier sur de faibles valeurs de NDVI pourrait expliquer cette forte différence. De plus la saturation plus rapide du NDVI sur les espèces tempérées, plus denses, fait augmenter l’erreur d’estimation pour les fortes valeurs de NDVI (Figure 30).

La RMSE obtenue de 995 kg MS/ha, toute espèce confondue, paraît élevée en comparaison avec la biomasse maximale enregistrée d’environ 4t MS/ha. Même s’il existe une relation entre la biomasse et le NDVI, elle n’est pas modélisable avec un simple modèle linéaire. Un modèle empirique d’estimation de la biomasse n’est donc pas viable en l’état.

Relation entre biomasse et LAI

La mesure de LAI effectuée au champ est un bon estimateur de la biomasse disponible (Figure 31). Nous obtenons une RMSE de 981 kg MS/ha, toute espèce confondue, ainsi qu’une relation forte entre ces deux variables (r²=0,82).

Goswami et al. (2015) présentent des résultats similaires sur des travaux effectués en Alaska avec une méthode de mesure de LAI différente, basée sur un photographie traitée par ordinateur afin d’extraire le vert. La relation est elle aussi linéaire mais de meilleurs résultats sont observés. Un travail supplémentaire est effectué avant la pesée des échantillons : le tri de ces derniers afin d’enlever les impuretés (terre et sable) ainsi que les parties sèches. Le lieu d’échantillonnage est aussi soigneusement choisi afin qu’il y ait le moins possible de matière sèche au sol, de litière. Une saturation est aussi observée autour d’une valeur de LAI de 2. Selon nos mesures cette saturation apparaît pour des valeurs légèrement plus élevées sur les espèces tropicales et pour des valeurs encore plus élevées pour les espèces tempérées.

Nous observons ici une différence de distribution de la variable biomasse en fonction du LAI suivant l’espèce, particulièrement sur la biomasse sèche. Pour une même valeur de LAI, la biomasse sera globalement plus importante pour les espèces tropicales que pour les espèces tempérées. Cette tendance est confirmée par la réalisation d’une ANCOVA, indiquant de manière significative (p-value=0,02) un effet de la combinaison entre LAI et l’espèce sur la biomasse.

Cette différence de distribution peut être en partie expliquée par une plus forte densité des espèces tempérées sous les 10cm. Toute cette biomasse n’est pas récoltée mais impacte la mesure de LAI. Cette concentration de biomasse est évoquée dans l’ouvrage Managing Pastures (Fulkerson et al., 1997) qui compare notamment le ryegrass et le Kikuyu. Un facteur de 2,4 sépare la biomasse sèche de kikuyu mesurée à 10cm de celle du ryegrass. C’est pourquoi, pour une même valeur de LAI, la biomasse correspondante est plus faible chez les espèces tempérées.

En fonction de l’espèce étudiée, il existe une relation forte mais différente entre la biomasse et le LAI. Cette relation avérée entre biomasse et LAI confirme la volonté et la possibilité de pouvoir coupler les données de télédétection aux modèles de croissance grâce au LAI. La différence de relation confirme aussi le choix fait d’utiliser deux modèles différents, tempéré et tropical pour modéliser la croissance.

Modèle empirique LAI

Tout comme la précédente étude menée sur SPOTtake5, l’ajustement d’un modèle de régression entre NDVI et LAI à partir des images Sentinel-2 montre clairement une forte relation entre ces deux variables.

En comparaison avec la biomasse, la relation entre NDVI et LAI est beaucoup plus forte, en particulier pour les espèces tempérées. Nous obtenons un coefficient de corrélation égal à 0,82 toutes espèces confondues pour cette relation, contre 0,72 pour la biomasse sèche. Pour les espèces tempérées spécifiquement, nous obtenons un coefficient de 0,69 contre 0,42 avec la biomasse sèche.

Une ANCOVA du modèle permet de démontrer pour cette relation que l’espèce, ou l’interaction NDVI –espèce n’a pas une influence significative avec des p-values respectivement de 0,77 et 0,69. Ces résultats confirment ceux établis sur SPOT5take5 plus tôt dans la phase exploratoire. Il n’est donc pas justifié d’utiliser deux modèles de prédiction différents. C’est pourquoi un modèle unique a été retenu.

Malgré la forte relation trouvée entre NDVI et LAI, la saturation du NDVI est bien visible au-delà d’une valeur de 0,7 (Figure 32). La prédiction de LAI se retrouve impactée par cette saturation à partir d’un LAI supérieur à 1. Un couplage du modèle de croissance avec un LAI supérieur à 1 pourrait augmenter l’erreur de prédiction.

Il apparaît ici une première préconisation pour le couplage du modèle de croissance avec des estimations de LAI issues du modèle empirique avec le NDVI. Le couplage devrait se faire relativement tôt dans le cycle de pousse afin d’utiliser une estimation la plus fiable possible du LAI.

Conclusion sur les modèles empiriques

Les pistes explorées lors de la phase préalable de l’étude, basée sur le satellite SPOT5 sont confirmées avec le capteur de Sentinel-2. Globalement, nous observons une forte relation entre le NDVI et les paramètres biophysiques des graminées tropicales et tempérées.

La robustesse des relations est différente suivant l’espèce étudiée. Les modèles empiriques ajustés montrent des relations plus fortes lorsque nous traitons des espèces tropicales. Cette affirmation est particulièrement vraie si nous nous basons sur la corrélation entre la biomasse et le NDVI. Nous observons un nombre inferieur d’échantillons d’espèces tempérées qui mériterait d’être accru afin d’affiner la relation et réduire l’erreur possiblement engendrée par une sous-représentation. Cette phénomène de différenciation entre les espèces tend à se réduite lorsque nous étudions la relation entre le LAI et le NDVI. Il n’y a aucun impact significatif de l’espèce sur l’ajustement du modèle.

En comparaison avec la phase exploratoire menée sur SPOT5Take5, les coefficients de corrélations sont plus faibles avec les images Sentinel-2. Le protocole étant resté le même entre les deux études, la seule source de variation est le changement de capteur. Le satellite Sentinel-2 passe au-dessus de La Réunion à 10h30. Cette heure tardive en comparaison de SPOT5 pourrait être une source de perturbations atmosphériques, impactant les relations avec le NDVI.

Cette modification de l’heure de passage engendrera à terme une forte différence d’images exploitables entre les Hauts et les Bas, et donc de données disponibles pour l’estimation du LAI entre les espèces tempérées et tropicales. Particulièrement en saison humide, le couvert nuageux des Hauts de l’île se forme rapidement dans la matinée, empêchant toute mesure optique.

|

Table des matières

Partie I : La production fourragère et son contexte à La Réunion et au Kalahari

I. Élevage et production fourragère à La Réunion

1. Les débuts de l’élevage moderne à La Réunion

2. Le plan d’aménagement des Hauts : décision charnière dans le développement de l’élevage réunionnais

3. L’élevage aujourd’hui à La Réunion

II. Élevage et production fourragère en Afrique du Sud

1. Localisation du Kalahari

2. L’élevage en Afrique du Sud et dans le Kalahari

III. Des environnements de production très contrastés

1. Géologie

2. Climat

3. Espèces de graminées

4. Production fourragère : conclusion

Partie II : Estimation de la biomasse fourragère et télédétection

I. Utilisation de la télédétection dans l’estimation de la biomasse fourragère

1. La télédétection

2. L’imagerie multi-spectrale pour l’estimation de biomasse à l’échelle d’un territoire

II. Imagerie multi-spectrale pour le suivi de biomasse

1. Modèles empiriques

2. Approche couplage

Partie III : Matériel et méthodes

I. Les sites d’étude

1. La Réunion

2. Kalahari

II. Les données terrestres

1. Données météorologiques

2. Mesures sur les parcelles

III. Les données satellitaires

1. Données Spot5

2. Données Sentinel-2

3. Les indices utilisés

IV. Les modèles de croissance

1. Module prairial du modèle GAMEDE

2. Modèle de croissance tropical

V. Le couplage

1. Les méthodes de couplage utilisées

2. Calcul de l’erreur

3. Modélisation sous Ocelet

Partie IV : Résultats et Discussion

I. Phase exploratoire

1. Modèle empirique d’estimation de biomasse avec SPOT5

2. Estimation du LAI à partir des images SPOT5take5

3. Cas particulier de l’Afrique du Sud

II. Estimation de la biomasse et du LAI à partir des images Sentinel-2

1. Ajustement des modèles empiriques de biomasse et LAI en fonction du NDVI

2. Estimation par l’algorithme « biophysical processor »

III. Couplage des modèles de croissance

1.1. Adaptation du modèle tropical

1.2. Couplage des modèles avec le LAI issu de la relation empirique avec le NDVI

1.3. Couplage des modèles avec le LAI issu du « biophysical processor »

1.4. Analyse des résultats

IV. Forçage et visualisation spatiale du modèle

Partie V : Conclusion

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES

Télécharger le rapport complet