Le bidonville dans les années 1950 – 1970 : symbole de révolution contre l’aliènation de la culture et de l’architecture comme produits du monde moderne capitaliste

La naissance des premières pratiques anti-autoritaires

Comme nous avons pu le constater, il existe donc une relation profonde entre la ville et les inégalités sociales. Pour les fustigateurs de l’architecture moderne, la ville produite par le système capitaliste est une ville pensée sur le mode du réseau, des flux et de la dématérialisation qui déshumanise ses habitants.

C’est dans ce contexte que, dès le début du XXème siècle, le bidonville apparaît comme l’expression urbaine de la paupérisation d’une société soumise à des contraintes techniques, industrielles et économiques de plus en plus fortes.

Quelle place est laissée à l’humain ? Aux libertés individuelles et à la spontanéité ? Comment se défaire d’un système destructeur pour ces individus ?

C’est de ces questionnements et de la remise en cause de l’ordre établi que naissent, au milieu du XXème siècle, les premières pensées et pratiques anti-autoritaires qui voient aliénante. Et si cet habitat informel n’était plus seulement la conséquence désastreuse des inégalités sociales de la ville mais au contraire, l’embryon d’une ville nouvelle ?

Les architectes et sociologues de cette nouvelle pensée critique veulent imaginer la ville du futur, plus juste et plus libre. Ils se placent en opposition à l’architecture moderne comme modèle universel et écho d’une organisation capitaliste dominante. Ils refusent la ville produite en série par un urbanisme autoritaire et pensée pour des populations modestes au quotidien dicté par le système. Ils se révoltent contre ces métropoles qui amenuisent et qui contrôlent l’expérience personnelle et la liberté de chacun. Ces villes qu’ils réprouvent, ce sont celles pensées sur des logiques de standardisation, de simplification et de planification rationalistes.

Nous tenterons ici de montrer en quoi les pratiques de l’architecture critique du XXème siècle constituent une réponse originale, notamment par la mise en place d’un processus qui, contrairement à la majorité des courants critiques observés jusqu’alors, prend comme point de départ la pratique, individuelle ou collective, et non plus la théorie de celle-ci. C’est d’ailleurs cette nouvelle méthode qui justifie que les premières théorisations sur l’urbanisme critique où les principes de réappropriation n’apparaissent que plus tardivement à la fin des années 1960.

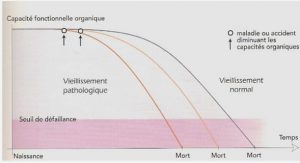

Se réapproprier l’habitat

C’est dans la période d’après-guerre avec l’apparition des premiers « grands ensembles » que vont se dessiner les prémisses de cette vague d’insatisfaction vis-à-vis d’un mode d’habiter unique pour la majorité de la population modeste. En effet, la production de ces « machines à habiter » constitue, pour la majorité d’entre elles, une application peu inspirée des principes énoncés par Le Corbusier dans la Charte d’Athènes de 19412. Renforcement du zonage urbain (séparation des espaces d’habitation et de travail, des voies de circulation entre elles), définition des besoins en espace, lumière et air, recours aux matériaux et aux modes de constructions industriels. Tous ces paramètres, calculés et optimisés pour être ensuite appliqués à un modèle unique et invariable, amènent à considérer l’être humain comme une machine, un automate et donc à renier le caractère unique des modes d’habiter de chacun. Effectivement, si au départ on retrouve dans la Charte d’Athènes une certaine dimension utopiste, ou du moins sociale, les grands ensembles eux l’évincent complétement au profit d’une architecture ayant pour objectif principal le rendement.

Cependant, si les premières insatisfactions se font ressentir dès le début du siècle, on peine à proposer de réelles solutions aux problèmes posés par ces architectures dysfonctionnelles.

La Team X, chargée dès 1953 de préparer le prochain CIAM de 1956, est composée de jeunes architectes déjà sceptiques quant à l’attitude à adopter en cette période d’après-guerre.

Ils effectuent alors des recherches dans des lieux d’habitat collectif (cité-jardin et bidonvilles) dans l’espoir de trouver des solutions capables d’encourager les résidents à créer des relations humaines au sein des grands ensembles, conscients que les habitants ont également des besoins sociaux et culturels spécifiques. Au fil de ces réunions se dessine alors la volonté d’une architecture plus humaine mais qui finalement restera au stade de l’étude et ne constituera pas une prise de position ensuite affirmée sur le terrain.

Il faut attendre la fin des années 1950 pour voir émerger les premières approches vraiment révolutionnaires. En 1958, Friedensreich Hundertwasser rédige le « Manifeste de la moisissure contre le rationalisme en architecture »3 dans lequel il dit :

Dès 1958 donc, est amorcée cette idée que l’avenir de la ville doit passer par un renouveau des méthodes à la fois de construire mais aussi de penser.

Pour Hundertwasser, cette révolution passe par le principe d’autoconstruction, par l’adaptation et l’amélioration d’un modèle qui existe déjà dans les quartiers d’habitat informel. Modèle qui, contrairement à celui de l’architecture moderne, permet à l’homme de s’épanouir moralement. Cette liberté d’expression individuelle, dont les êtres humains sont privés une fois enfermés dans l’architecture des grands ensembles, permet à l’homme de développer sa vraie nature, celle de l’être humain bâtisseur capable de construire sa maison grâce à sa créativité et à des choix qui lui sont propres.

Il oppose alors, au-delà de l’architecture, deux conditions humaines bien distinctes. La première, celle de l’homme aliéné produit de l’architecture moderne et la seconde, celle de l’homme du bidonville, pleinement maître de son existence capable de construire un monde unique, en constante évolution. Pour Hundertwasser, l’architecture des grands ensembles constitue un « acte criminel » qui prive l’être humain de son autonomie tandis qu’il pose l’architecture spontanée des quartiers d’habitat informel comme une condition indispensable de l’existence qui nous permettrait de nous rapprocher de la « vraie vie ».

Histoire urbaine de Buenos Aires, naissance des premières inégalités

Dichotomie centre – périphéries

Aujourd’hui encore, la génération d’espaces stratégiques se produit par un processus sélectif d’équipement du territoire à l’origine de l’accroissement des inégalités socio-territoriales. Cela se traduit par la formation de zones urbaines enclavées, de nature plus critique que celles des métropoles des pays les mieux ancrés dans l’économie mondiale.

La première différence nait de la transition qui s’est effectuée entre le passage de l’industrie de production fordiste à une fabrique plus diffuse. Normalement, cela se manifeste par la décentralisation des activités et entreprises qui partent s’installer dans des territoires périphériques de la métropole.

À Buenos Aires, le postfordisme n’a pas donné naissance à de nouvelles formes de productions industrielles mais a incité les entreprises existantes à se replier au coeur même de la ville.

Dans un second temps, les villes globales se caractérisent par la création de différents pôles destinés à gérer ces sites d’activités nouveaux ainsi que l’expansion économique de ces industries.

Ces nouveaux centres urbains, qu’ils apparaissent dans la ville ou en périphérie, s’établissent comme de nouvelles polarités et adoptent une physionomie particulièrement répandue à l’échelle mondiale : buildings pensés par des figures de l’architecture innovante et construits avec des technologies de pointe. Ils participent alors à dynamiser des zones tertiaires jusqu’alors considérées comme des zones urbaines délabrées.

Dans les métropoles les plus développées, les nouveaux domaines de commercialisation de biens et services naissent d’un processus de développement qui s’effectue généralement sur plusieurs décennies. À Buenos Aires, ce développement s’est enclenché très tardivement (autour des années 80) et se traduit par la croissance explosive de nouveaux centres de production. La localisation de ces nouveaux centres renforce des centralités déjà existantes ou, plus fréquemment, amène à la création de nouveaux centres d’intérêt dans des espaces auparavant résiduels et désormais accessibles par des systèmes de transports rapides bien ancrés à l’échelle de la métropole.

Finalement, la métropole de Buenos Aires des années 90 se caractérise par le développement de nouveaux centres résidentiels, dans certains cas comme continuité de tendances déjà existantes et dans d’autres comme apparition de centralités urbaines nouvelles. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les processus de périurbanisation qui donnent naissance à des quartiers de plus en plus clos, au repli sur soi.

Cette tendance s’accentue notamment depuis la diffusion de l’usage de l’automobile en ville, caractéristique des grandes métropoles américaines mais qui ne se manifestera que plus tardivement à Buenos Aires, dans la seconde moitié des années 80.

En contrepartie et de manière simultanée, on observe deux phénomènes : le premier, celui de « colonisation » des zones dégradées de la ville et le second, le développement des secteurs sociaux à revenus élevés. Face à ce deuxième phénomène de gentrification naissent de nouvelles typologies architecturales à l’instar des « lofts » ou des «barrio cerrado».

Il faut bien souligner que ces deux processus, périurbanisation et gentrification, cohabitent au coeur de la métropole et ne cessent d’accentuer le fossé qui existe entre deux classes sociales bien distinctes.

C’est dans ce contexte qu’apparaît dans la capitale une nouvelle réalité urbaine. Il s’agit d’une expansion territoriale de plus en plus dispersée et fragmentée où l’augmentation flagrante des inégalités sociales et économiques a conduit à la remise en question des relations traditionnelles qui existent entre le centre et ses périphéries et notamment de certains processus de « périphérisation » de zones centrales et de centralisation de zones périphériques par une dispersion urbaine illimitée et une métropolisation mal maitrisée.

Un clivage urbain et politique CABA – AMBA

Cette dichotomie centre / périphéries se traduit nettement dans la différenciation CABA (Ciudad Autonoma de Buenos Aires) / AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires), l’une caractérise le centre de la ville, l’autre ses territoires périphériques. La première (CABA) compte près de 2.900.000 habitants et la seconde (AMBA) s’étend sur plus de 5000km2 et regroupe plus de 15.000.000 d’argentins, soit 40 % de la population nationale. Ces deux zones sont physiquement séparées par le périphérique de l’Avenue Général Paz, frontière incontestable entre deux mondes politiques, culturels, sociaux et économiques bien distincts. Pourtant pensés sur la même trame urbaine, ces deux territoires n’ont rien en commun et matérialisent deux temps de la politique du pays bien différents.

En effet, l’Argentine est un Etat fédéral où chaque province répond à ses propres règles et lois. Au sein de la province de Buenos Aires, la plus peuplée et celle au poids économique le plus important, la ville de Buenos Aires est une capitale autonome.

Ainsi, CABA répond au parti de la PRO (Propuesta Republicana) dirigé par la Mauricio Macri (centre droit). Il met en place une politique du progrès qui lui a valu son accession au pouvoir puisqu’il a promis aux « porteños » (nom donné aux habitants de Buenos Aires et signifiant « gens du port ») d’élever la capitale argentine au rang de ville monde à l’instar de New York, Paris ou Madrid.

Cependant, sa politique n’inclue pas le développement des zones périphériques ouest et sud de la capitale qui elles dépendent d’un gouvernement Kirchneriste, plus orienté à gauche.

Ainsi ce clivage politique se traduit par une dichotomie urbaine de plus en plus importante. Effectivement, si dans le centre de la métropole tout est mis en oeuvre pour élever celle-ci au rang international par la mise en place d’infrastructures de pointe (transports performants, constructions immobilières modernes …), à 20km au sud on se retrouve plusieurs décennies en arrière avec des villages bricolés en tôles, briques et autres matériaux de récupération organisés autour de chemins de terre souvent inondés. Les communes s’organisent toutes de la même manière : une zone commerciale se développe autour d’une avenue principale ou d’une gare autour de laquelle gravitent des quartiers résidentiels.

Aux interfaces entre celles-ci, ce sont des zones résiduelles laissées à l’abandon, traversées mais jamais occupées.

Certaines d’entre elles, lorsqu’elles sont constructibles, finissent par être utilisées par les promoteurs immobiliers mais la majorité, inondables, sont laissées à l’abandon.

Sur ces territoires résiduels, deux phénomènes se développent.

Le premier, c’est celui de l’apparition de bouts de ville sortis de terre, développés par des promoteurs immobiliers. Construits sur une logique sécuritaire, ces « barrio cerrado » sont fermés à la population étrangère, repliés sur eux même. Ceci pose alors la question de l’intégration à la ville mais aussi celle de l’intégration sociale. Si au départ les barrio cerrado étaient destinés à une population aisée, ils représentent aujourd’hui une solution de facilité bon marché pour une majorité de la classe moyenne.

Le second processus apparaît sur des territoires n’intéressant ni l’Etat urbaniste ni le secteur privé puisqu’il se développe sur des territoires à risques très élevés, normalement non constructibles. C’est le phénomène d’auto-construction comme réponse instantanée au développement tentaculaire de la métropole. C’est aussi la réponse aux problèmes posés par une urbanisation non maitrisée des centres déjà engorgés.

C’est alors la naissance des Villas et Asentamientos. Ainsi, on compte aujourd’hui 36 000 hectares de barrio cerrado et 2 000 000 personnes reparties sur 6000 hectares de villas et asentamientos, ces chiffres ne cessant d’augmenter.

Villa 31 et 31bis, le bidonville le plus cher d’Argentine

Dans le cadre de mon échange universitaire à Buenos Aires, loin de notre société européenne je suis, chaque jour, confrontée à cette réalité. Je monte dans le train Avenida Santa Fe (une des artères principale de Buenos Aires bordée d’appartements et de commerces abordables pour nous autres européens mais aux loyers bien trop élevés pour tout étudiant dépendant de l’économie argentine) et me voilà, 7 minutes plus tard, à longer l’une des plus grande villa de Buenos Aires : la Villa 31 et 31bis.

En plein coeur de la capitale, elle s’insinue entre la gare de train de Retiro, premier lieu de transit de la capitale et la gare d’omnibus, à seulement quelques centaines de mètres du quartier d’affaires où siègent les plus grands groupes commerciaux nationaux et internationaux dans des buildings ultra-modernes. Selon que l’on regarde à droite ou à gauche de l’Avenida del Libertador qui sépare ces deux mondes, c’est comme s’il nous était donné à voir l’incarnation physique des inégalités, aussi bien économiques, sociales et spatiales qui régissent la capitale porteña. C’est la plus ancienne et la plus emblématique de la ville, formée dans les années 1930 lorsque les immigrés travailleurs portuaires et ferroviaires sont arrivés à Buenos Aires, elle s’étend sur plus de 15 hectares et compte plus de 40 000 habitants. Immiscée entre la gare, la station de bus et l’Avenue principale, une fois les limites horizontales atteintes par la villa, ses habitants se sont mis à construire verticalement, à tel point qu’aujourd’hui la plupart des habitations atteignent un niveau en R+5. Cependant, ses limites horizontales restent encore floues, d’une part puisque les habitants de la Villa 31 ont étendu leurs baraques au-delà de l’autoroute Ilia qui constituait à l’origine une des limites nettes de ce quartier, et d’autre part puisque la ville, plutôt que de se confronter réellement au sujet de l’étalement urbain, met en place des infrastructures contournant le problème.

Reniée, la Villa 31 se voit aujourd’hui enjambée par un immense pont autoroutier (cf figure ci-contre), ce qui ne l’aura pas empêché de s’étendre jusque sous le tablier du pont, utilisant chaque mètre carré disponible aussi bien horizontalement que verticalement. (figures ci-contre)

En effet, ce quartier pauvre prend pourtant possession d’une des terres la plus chère de la capitale. Officiellement ces terres appartiennent à l’Etat, et bien qu’il ne s’agisse pas de l’établissement de population le plus illégal de la capitale, ces habitants ne pouvant pas payer l’impôt pesant sur l’occupation de ces territoires, leur présence fait l’objet de multiples débats depuis de nombreuses années. Faut-il expulser ces populations ? Les reloger ? Ou faut-il au contraire les aider à mieux se

réaliser en mettant à leur disposition des moyens minimum en terme d’infrastructures, d’électricité, de salubrité et d’accès à l’eau ?

Un projet, des politiques contrastées

Évoqué à la fin des années 90, le «Proyecto Retiro» envisageait l’urbanisation et l’aménagement paysager de 75 hectares ainsi que la construction d’une nouvelle gare de passagers multimodale qui unifierait les services ferroviaires, souterrains et collectifs. Il était prévu de construire plusieurs hôtels de luxe, un centre culturel dans l’ancienne gare de Mitre, des complexes commerciaux et des tours d’habitation. Le projet prévoyait également des travaux publics à grande échelle tels que le déplacement de toutes les voies ferrées vers les espaces urbanisables de l’Avenida del Libertador.

Évidemment, la Villa 31 n’a pas été inclue dans la conception du futur quartier, à tel point que, lorsque le “Proyecto Retiro” a été officiellement lancé en février 1998, le gouvernement de la ville a simultanément lancé un plan d’urbanisation pour les bidonvilles, envisageant l’ouverture de rues et la construction de logements sociaux, ce plan n’incluant toujours pas la Villa 31, avançant que l’Etat était majoritairement propriétaire des terres occupées.

Cependant, avec l’arrivée au pouvoir en 2000 de l’homme politique Aníbal Ibarra, ce projet prend une nouvelle orientation plus modérée. Dans cette nouvelle proposition, les transformations devaient concerner une surface plus réduite et surtout les terrains occupés par la Villa 31 devaient être utilisés pour construire des blocs de logements sociaux destinés à l’installation définitive de ses occupants.

À l’époque, le parti au pouvoir justifiait sa décision en affirmant qu’il était impossible de renier l’existence d’un quartier où résident plus de 12 000 personnes.

Développement d’un secteur informel du bâtiment, un processus en deux temps

Bien qu’officiellement l’Etat soit le réel propriétaire des terres occupées, la réalité est en faite toute autre.

Effectivement, face à tant de politiques contradictoires et à l’incapacité des gouvernements à agir de manière concrète pour une quelconque amélioration, les habitants des Villa et Villa 31bis ont mis en place tout un système de production informel, de l’accession au sol à la construction de leur habitat.

En effet, puisque la production capitaliste semble butter face à l’insuffisance des revenus qui caractérise pourtant une majorité des populations de la ville de Buenos Aires et ne produit que pour les strates supérieures de la société, les habitants des quartiers les plus défavorisés ont su mettre en place des processus de production d’habitat qui leurs sont propres. Ces formes d’habitat informel constituent pour ainsi dire une réponse à l’absence de politiques efficaces et adaptées en terme de logement social destiné aux catégories d’urbains les moins solvables. On assiste alors à la naissance d’un secteur informel du bâtiment 5, permettant le développement de la Villa directement par ceux qui l’habitent. Ce secteur, en marge de la législation officielle et des règlements d’urbanisme auxquels sont soumis le reste de la ville, favorise ainsi l’essor de ces quartiers d’habitat précaire, témoignant des victoires possibles d’une lutte constante des plus démunis pour le respect de leur « droit à la ville ».

|

Table des matières

Remerciements

Introduction

Le bidonville en représentation

Entrée en matière, contexte général

Le bidonville, espace maudit du monde urbain

Le bidonville dans les années 1950 – 1970 : symbole de révolution contre l’aliénation de la culture et de l’architecture comme produits du monde moderne capitaliste

Le tournant des années 1980 : intégrer pour mieux régner ?

Learning from Buenos Aires

Histoire urbaine de Buenos Aires , naissance des premières inégalités

Villa 31 et 31bis, le bidonville le plus cher d’Argentine

D’informel à formel, ou de formel à informel ?

Asentamientos irregulares .

Perspectives

Conclusion

Table des matières

Médiagraphie

Annexes

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet