L’audit financier définition et objectif

La définition de l’audit telle qu’elle est proposée par la profession comptable exprime de façon simple sa finalité : « L’audit financier est l’examen auquel procède Un professionnel compétent et indépendant en vue d’exprimer une opinion motivée sur la régularité et la sincérité des comptes d’une entreprise donnée » .

Il consiste en un examen critique des états financiers qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe afin d’émettre un jugement à leur sujet.

L’objectif attendu du processus d’audit est la « certification » des comptes annuels de l’entreprise, c’est-à-dire – si l’on se place dans le contexte terminologique français – la reconnaissance de leur « régularité » et de leur « sincérité » afin de fournir une « image fidèle » des opérations de l’exercice écoulé et de la situation financière à la fin de cet exercice :

– la régularité est la conformité des comptes à la réglementation et aux principes comptables généralement admis. La réglementation se compose des textes législatifs ou réglementaires, mais aussi des règles fixées par la jurisprudence et des normes élaborées par les organisations professionnelles ; la sincérité est l’application de bonne foi des règles et des procédures comptables en fonction de la connaissance que les responsables des comptes ont de la réalité. Elle implique l’évaluation correcte des valeurs comptables et une appréciation raisonnable des risques et des dépréciations ;

– «le respect de l’image fidèle consiste à choisir, parmi les méthodes de présentation ou de calcul envisageables, les mieux adaptées à la réalité de l’entreprise et à fournir les informations nécessaires à leur compréhension, en particulier dans le cadre de l’annexe» .

Dans les pays étrangers, les objectifs assignés à l’audit sont généralement similaires à ceux que nous connaissons en Algérie. Aux Etats-Unis, par exemple, « l’objectif de l’examen des états financiers par l’auditeur est la formulation d’une opinion sur l’image qu’ils donnent de la situation financière, des résultats des opérations, de l’évolution de la situation financière eu égard aux principes comptables généralement admis » .

On remarque que, dans la plupart des pays, la détection de la fraude ne fait pas partie des objectifs demandés explicitement à un audit. En particulier, l’auditeur ne doit pas supposer la malhonnêteté des dirigeants de l’entreprise contrôlée.

Cependant, on considère souvent au niveau de la profession que les procédures d’audit doivent être en mesure de détecter la fraude si elle est significative et a un impact sur les comptes.

La définition habituelle de l’audit se limite à mentionner la vérification des données comptables en tant que résultat d’un processus de production d’information et n’évoque pas explicitement l’appréciation des moyens de production de cette information par l’entreprise.

Or, l’évolution actuelle de l’audit financier souligne le double aspect de sa démarche :il s’agit tout à la fois d’un contrôle sur les comptes de l’entreprise tels qu’ils sont présentés, mais aussi d’un contrôle sur la manière dont les comptes sont établis. Les procédures de leur constitution c’est-à-dire l’organisation et le fonctionnement du système d’information comptable et financière de l’entreprise, sont partie intégrante de la confiance que l’on va accorder aux états financiers .

Ceci amène à une vision plus large de l’audit financier que l’on peut présenter comme Un examen critique qui permet de vérifier les informations données par l’entreprise et d’apprécier les opérations et les systèmes mis en place pour les traduire. Cette explication inclut spécifiquement l’évaluation de ce que l’on appelle le «contrôle interne» d’une organisation, c’est-à-dire Un processus mis en œuvre par le Conseil d’administration, les dirigeants et le personnel d’une organisation, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants :

• La réalisation et l’optimisation des opérations.

• La fiabilité des informations financières et de gestion.

• La conformité aux lois et aux réglementations en vigueur.

« Le contrôle interne repose sur certains concepts fondamentaux à savoir :

• Le Contrôle Interne est un processus. Il constitue un moyen d’arriver à ses fins et non pas une fin en soi ;

• Le Contrôle Interne est mis en œuvre par des personnes. Ce n’est passimplement un ensemble de manuels de procédures et de documents ; il est assuré par des personnes à tous les niveaux de la hiérarchie ;

• Le management est et le Conseil d’administration ne peuvent attendre de Contrôle Interne qu’une assurance raisonnable, et non une assurance absolue ;

• Le Contrôle Interne est axé sur la réalisation des objectifs dans un ou plusieurs domaines (ou catégories) qui sont distincts mais qui se recoupent » .

Mais elle ne remet pas en cause l’objectif de l’audit qui reste la certification des comptes annuels.

AUDIT DU SYSTEME D’INFORMATION ; EVALUATION ET OUTILS D’AUDIT

L’évaluation d’un système est considérée comme une analyse partielle ou exhaustive du fonctionnement d’un centre de traitement et de son environnement qui débouche sur un diagnostic précisant :

• l’adéquation des ressources matérielles et humaines aux besoins de l’entreprise ;

• l’adéquation des résultats obtenus en regard des moyens engagés ;

• l’adéquation des moyens en regard de la législation ;

L’évaluation appliquée au SI ; (L’évaluation du degré de maitrise du SI)

L’évaluation du degré de maitrise du système d’information passe en particulier par le recensement des experts, l’appréciation de leur niveau d’expertise, de la qualité et de la variété des relations qu’ils entretiennent avec les experts extérieurs de niveau supérieur. Elle passe aussi par celle des équipements et des systèmes d’information disponibles au sein ou à l’extérieur de l’entreprise .

De façon à réaliser cette évaluation dans les meilleures conditions, l’entreprise doit se doter d’un système de surveillance qui la renseigne sur l’etat de l’art et sur l’environnement de ses ressources technologiques. l’évaluation est une fonction certes essentielle, mais aussi parmi les plus délicates du management des ressources technologiques car elle oblige l’entreprise à porter sur elle même un regard critique. Une telle évaluation ne peut se faire que par un échange approfondi nécessairement sans complaisances entre tous les acteurs de l’entreprise. Révélatrice de ses forces et faiblesses les plus sensibles, elle doit faire appel à des démarches qui conduisent au compromis sans lequel l’action pourrait être entravée .

L’évaluation permet notamment d’élaborer les programmes d’amélioration technique des systèmes d’information, de déterminer les besoins en formation adaptes aux orientations stratégiques de l’entreprise, et aux contraintes de la compétitivité et du progrès technique. L’influence de cette évaluation est certaine sur les attitudes et les comportements (facteur d’intégration des fonctions de l’entreprise, remise en cause des orientations stratégiques, ouverture vers l’exterieur, développement du sens de la prospective…).

« Plusieurs démarches d’évaluation peuvent être envisagées suivant la nature et l’horizon des préoccupations, Ainsi, l’etude des technologies transférables ou l’elaboration des programmes de développement technologique à court terme nécessitent une évaluation fondée sur des critères de compétitivité de couts ou de performances. La mise en œuvre de l’evaluation ne s’effectue pourtant pas sans difficulté : qui doit en avoir la charge ? » . En se penchant sur des notions participative et intégratrice, qui conviera les hommes de la technologie et les hommes du marketing à apporter, chacun en ce qui le concerne, sa contribution à l’evaluation des attraits et des atouts de chaque technologie, après en avoir, ensemble, choisi les critères. Un groupe de réflexion stratégique dégagera enfin les décision les modalités d’application .

Outils d’évaluation ; (Indicateurs et tableaux de bord)

Les termes indicateurs et tableaux de bord désignent un ensemble de mesures chiffrées.

Ce sont deux outils du contrôle de gestion.

Le tableau de bord est un ensemble d’informations sélectionnées et organisées, nécessaires et suffisantes pour un niveau de responsabilité. C’est un outil interne d’aide à la décision et à la prévision.

L’indicateur est une représentation chiffrée de variables significatives, cela induit que l’observation porte sur un phénomène en évolution ; il peut tirer, néanmoins, sa signification de sa stabilité, on peut d’après ces variations en déduire des faits et des actions. Pour cela. Il convient de définir un seuil significatif pour ces variables observées qui permettra de donner une explication. A partir d’une, certaine valeur de 1’indicateur, il peut apparaitre nécessaire de prendre une décision ou d’entamer une réflexion. II convient également, dans certains cas, de ne tenir compte que des variables qui se rapportent aux objectifs-clés qui ont été préalablement déterminés. Les règles à respecter en ce qui concerne la construction et la mesure des indicateurs ; Les unités de mesure doivent être les mêmes pour tous les acteurs. Si chacun a une conception particulière de l’indicateur et que les règles précises de collecte des données ne sont pas les mêmes pour tout le monde, les chiffres n’ont plus de signification pertinente.

« II est également nécessaire d’avoir des informations sures, c’est-à-dire s’appuyer sur des éléments précis. II convient également de privilégier la simplicité et utiliser l’information disponible et la plus fiable possible » . L’information doit, ainsi ; être « fidèle et objective » ; il faut que l’indicateur choisi varie dans le même sens que l’activité à suivre. L’information doit également avoir et conserver la même signification dans le temps. La représentation des indicateurs est diverse.

« Outre des données brutes (nombre d’heures, quantités,…) le tableau de bord peut comprendre :

• des écarts : le plus souvent. la présentation sous forme d’écart sert à mettre en avant la différence entre un chiffre estime et un chiffre réalise ou entre des valeurs prises par une même variable a des moments différents ;

• des ratios : qui sont des « rapports entre grandeurs significatives ». Ces rapports sont intéressants dans la mesure où ils permettent d’effectuer des comparaisons dans le temps ou par rapport à une norme déterminée a 1’avance ;

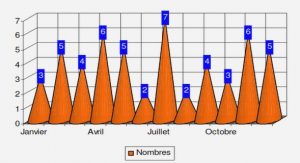

• des graphiques : qui ont pour intérêt de visualiser rapidement les évolutions et les répartitions.

II y a également les graphiques a coordonnées polaires, ou graphiques en spirale ou en étoile, qui permettent de comparer, souvent mois par mois, les évolutions d’activités sur une période de plusieurs années.

Le seul problème concernant ce type de graphiques est leur relative difficulté de conception et de lisibilité.

• des clignotants : à partir d’un seuil limite (minimum ou maximum) fixe selon des objectifs ou des contraintes techniques, il sera nécessaire de prendre une décision. Par exemple, lorsque le nombre de dossiers étudiés est de 15 sur un objectif à atteindre de 40 au minimum, il convient de revoir les méthodes de travail afin de gagner en productivité » .

|

Table des matières

Introduction

Chapitre 1. Audit des systèmes d’information ; approche dans le cadre de l’audit financier

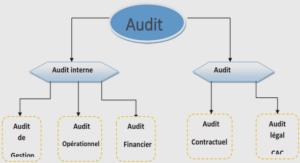

Section 1. Mission et classifications des audits

Audit financier ; définition et objectif

Audit du système d’information ; évaluation et outils d’audit

L’évaluation appliquée au SI ; (L’évaluation du degré de maitrise du SI)

Outils d’audit

Outils, d’évaluation ; (indicateurs et tableaux de bord)

Contrôle et évaluation

Les outils de contrôle et audit continu

Les outils d’analyse de données

Recourir à des référentiels solides

Section 2. Mission d’audit dans un milieu informatisé

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et la planification d’une mission d’audit financier

La prise de connaissance des systèmes et de l’environnement informatique

La prise en compte des nouveaux risques inhérents et risques liés au contrôle

Considérations particulières en cas d’externalisation

Les systèmes informatiques et la stratégie d’audit

Les effets des TIC sur les éléments probants

La dématérialisation de preuves d’audit

L’appréciation des éléments probants se rapportant aux contrôles

Éléments probants liés aux contrôles généraux informatiques

Éléments probants liés aux contrôles manuels effectués par les utilisateurs

Eléments probants liés aux contrôles programmés et aux suivis manuels

Les techniques de collecte des éléments probants dans un milieu informatisé

Création d’une unité d’essai intégrée

Simulation parallèle (reprise)

Logiciel de comparaison des programmes

Langages de quatrième génération ou générateur de rapports

Le calendrier des procédures d’audit

Les tests sur les contrôles

Les tests substantifs

2.3.4. Le calendrier des procédures d’audit

Conclusion

Chapitre 2 : Etude de cas d’audit des systèmes d’information dans la société BATIGEC

Introduction

Section1 : présentation de la société BATIGEC PROMOTION IMMOBILIERE

Domaine d’activité

Moyens et équipements

Organigramme de BATIGEC

Présentation de l’organigramme

Les différents départements

Les moyens et outils du DAF

Décomposition du processus d’achat

Prévisions des dépenses

Expression et justification du besoin

Visa du contrôle de gestion

Le choix du fournisseur

La commande

La réception des articles ou la livraison

Le stockage ou mise en consommation

La facturation

La comptabilisation de la facture

Le règlement

Section 2 : la mise en place du système d’information auprès de BATIGEC

Le collecte d’information

Traitement et analyse de l’information

La circulation de l’information

Les forces et faibles de la société BATIGEC

Ses forces

Ses faiblesses

Avantages et inconvénients du SIF pour BATIGEC

2.4.1 avantages du SIF

2.4.2. Les inconvénients du SIF

Recommandation à l’égard du système d’information auprès de BATIGEC

Conclusion

Conclusion Générale

Annexes

Bibliographie