La pratique d’audit a connu une évolution assez remarquable dans le monde depuis la crise financière asiatique de1987. Crise qui a engendré une perte de plus de trois cent (300) milliards de dollars en espace d’un mois et demi. Ce processus d’évolution a été accéléré avec la publication en 2002 aux ÉtatsUnis de la fameuse Sarbannes Oxley Act (loi Sarbannes Oxley) après la faillite frauduleuse et spectaculaire de la société d’Enron en décembre 2001. Dès lors il y a eu une renaissance de la fonction d’audit dépassant le seul cadre comptable jusqu’à lors privilégié pour s’ouvrir sur d’autres champs et en insistant sur l’indépendance de l’auditeur, le gouvernement d’entreprise (corporate governance), l’évaluation du contrôle interne (internal contrôl assessment). L’audit devient alors une discipline transversale au centre des préoccupations des managers .

Cette renaissance a été capitale pour la pratique de l’audit du fait même que la certification des comptes (jusqu’alors privilégiée) est nécessaire mais non suffisante parce qu’elle n’empêche pas les grands groupes de s’écrouler. En plus aujourd’hui les entreprises qui ont la confiance du système financier, obtiennent facilement les lignes de crédits et par conséquent d’une certaine manière une baisse du coût. Donc la transparence devient un facteur essentiel pour les entreprises soucieuses d’avoir la confiance du système financier et l’audit y est pour grande chose.

GENERALITE SUR LA NOTION D’AUDIT

ASPECTS HISTORIQUES DE L’AUDIT

L’audit a eu sa première manifestation avec l’ordonnance de PHILIPE V le LONG qui, en 1319, codifia ce qui devint la cour des comptes, où la fonction d’auditeur désignait le premier grade de la hiérarchie .

Au début du moyen âge, les sumériens ont aussi à leur tour ressentis une nécessité de contrôle de la comptabilité des agents . Ce système de contrôle matriciel consistant à comparer une information qui est parvenue de deux sources d’enregistrements indépendantes.

Mais il faut souligner que le mot « audit » avait bien avant apparu sous l’empire romain et plus précisément dés le troisième (3ème) siècle avant Jésus Christ , avec un sens plus large. Ce terme « audit », du latin « audire », trouve son origine dans le vieux français « auditeur » utilisé au huitième (8ème) siècle et « auditus », audit des comptes, qui apparaît en 1448. Plus récemment, le terme « audit » est utilisé dans de multiples sens, ce qui fait dire à certains que celui-ci est largement galvaudé et à d’autres qu’il existe une vaste confusion autour de ce mot .

Cependant cette discipline forte ancienne est aussi résolument moderne. Sous l’effet du développement économique, des échanges économiques et de l’importance prise par les places financières, la comptabilité est devenue le langage fondamental de la communication financière et l’audit l’instrument qui assure par exemple à la comptabilité la fiabilité nécessaire car n’oublions pas que l’histoire nous a suffisamment enseigné que les sociétés déclarées « clean » ont fait faillite montrant ainsi les limites de la seule certification comptable. La mondialisation de l’économie et son corollaire la communication ont conduit les acteurs à utiliser un langage commun. C’est ainsi que l’IASC (International Acconting Standard Commitee) créé en 1973, devenue l’IASB (International Accounting Standard Board) créé en 1997 ont conduit à l’adoption d’un langage commun accepté partout dans le monde, pour la comptabilité et l’audit.

De nos jours l’audit est une discipline transversale au centre des préoccupations des managers. En ce sens, il fait face à une variété de besoins, donc s’élargissait à d’autres domaines qui se sont révélés nécessaires avec l’évolution et la généralisation de nouveaux moyens de traitements de l’information.

Ainsi plusieurs définitions ont été proposées par les auteurs et certains grands organismes comme par exemple l’IIA.

DÉFINITION DE L’AUDIT ET RÔLE DE L’AUDITEUR

DÉFINITION DE L’AUDIT

Lors des premières assises de l’audit en France (Mars), le groupe de travail présidé par les présidents de l’Ordre et de la Compagnie, a constaté que l’ensemble des utilisateurs s’accorde pour définir au sens large l’audit comme : « une démarche ou une méthodologie menée de façon cohérente par des professionnels utilisant un ensemble de techniques d’information et d’évaluation afin de porter un jugement motivé et indépendant, faisant référence à des normes sur l’évaluation, l’appréciation, la fiabilité ou l’efficacité des systèmes et procédures d’une organisation ».

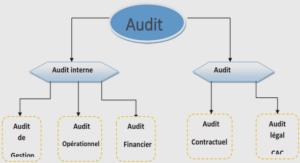

Cette définition explicite l’audit en général qu’il soit donc interne ou externe qui n’est d’autre que l’audit comptable et financier .

S’agissant de l’auditing, il est défini comme étant « le processus par lequel une personne compétente et indépendante cumule et évalue les preuves sur l’information quantifiable se référant à une entité économique afin de pouvoir en déterminer la correspondance avec des critères bien établis et d’en faire un rapport ».

Un audit est aussi une révision méthodologique ainsi qu’un examen objectif d’un élément comprenant la vérification d’informations spécifiques déterminées par l’auditeur ou prescrites par la pratique généralisée. Normalement, le but d’un audit est d’exprimer une opinion ou tirer une conclusion sur l’objet d’audit. Il s’en suit naturellement que la définition suivante approfondisse cette définition élargie de l’audit.

Cette dernière qui est la plus retenue au niveau international de l’Audit interne est celle proposée par the Institute of Internal Auditors (IIA).

Selon cette définition, l’audit est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, contribue à créer de la valeur ajoutée.

Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management de risques, de contrôle, et de gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

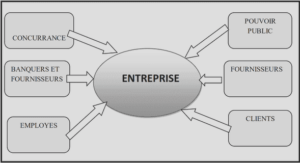

L’objectif de l’auditeur interne est donc d’assister les membres du top management dans l’exercice efficace de leurs responsabilités en leur fournissant des analyses, des appréciations, des commentaires pertinents et des recommandations concernant les activités examinées. L’auditeur interne est donc concerné par toutes les phases de l’activité de l’entreprise qui intéressent la direction. Ceci implique d’aller au-delà des aspects comptables et financiers pour atteindre une pleine compréhension des opérations examinées .

Cette définition nous paraisse la plus complète et la plus précise pour cerner l’audit en général et l’audit interne en particulier bien que plusieurs autres auteurs proposent d’autres définitions qui sont pour la plupart des déclinaisons plus ou moins bonnes de la définition de l’IIA.

Ainsi selon C.H. Gary, l’audit est « un examen critique des informations fournies par l’entreprise ». Cette définition qui s’avère assez restrictive et simpliste présente l’audit comme étant un diagnostic d’un ensemble de données fournies par l’entreprise, ce qui nous laissera s’interroger sur les autres informations non fournies et celles fournies par d’autres types d’organisations.

LE RÔLE DE L’AUDITEUR

Le rôle de l’auditeur consiste à :

a) Évaluer et apprécier le degré de maîtrise des risques de la structure à travers sa politique de contrôle interne.

b) Proposer des mesures d’amélioration réalistes et opérationnelles afin de permettre à la structure de mieux maîtriser ses risques et d’atteindre ses objectifs.

De ce fait l’auditeur est un professionnel du traitement de l’information qui aide un manager à mieux maîtriser ses risques, à fonctionner plus efficacement, afin d’atteindre ses objectifs. Par conséquent il n’est pas :

o un inspecteur ;

o un certificateur de comptes ;

o un policier

o un juge .

L’auditeur est un professionnel de traitement de l’information (qu’il récolte lors de sa mission selon une méthodologie bien précise) qui aide le manager à mieux maîtriser ses risques, à fonctionner plus efficacement, afin d’atteindre ses objectifs. Ainsi plusieurs types d’audit peuvent être réalisés au profit d’une organisation.

QUALITÉS PERSONNELLES POUR LA PRATIQUE DE L’AUDIT

L’exercice du métier de l’audit demande une panoplie de connaissances et de qualités personnelles de la part de l’auditeur, sans prétendre proposer une liste exhaustive nous citerons ici ces quelques qualités :

o Intégrité ;

o Objectivité ;

o Capacité d’écoute ;

o Indépendance ;

o Compétence ;

o Esprit d’équipe.

Ces quelques qualités personnelles sont essentielles sinon capitales pour la réussite d’une mission d’audit et en respectant bien sur les normes d’audit.

|

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE : CONCEPTS CLES

I. GENERALITE SUR LA NOTION D’AUDIT

A. ASPECTS HISTORIQUES DE L’AUDIT

B. DÉFINITION DE L’AUDIT ET RÔLE DE L’AUDITEUR

C. QUALITÉS PERSONNELLES POUR LA PRATIQUE DE L’AUDIT

D. LES NORMES D’AUDIT

II. GENERALITE SUR LES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLIS (EEP)

A. CADRE JURIDIQUE DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

B. RESTRUCTURATIONS DES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

C. LA GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS

DEUXIEME PARTIE : LA PRATIQUE D’AUDIT AU SEIN DES EEP, UNE REALITE

I. LA PRATIQUE D’AUDIT AU SEIN DES EEP POUR DES RAISONS LEGALES

II. LES TEXTES FAVORISANT LA PRATIQUE D’AUDIT DANS LES EEP

III. LA PRATIQUE D’AUDIT AU SEIN DES EEP POUR DES RAISONS MANAGERIALES

A. LA PRATIQUE D’AUDIT AU SEIN DES EEP POUR LES RESTRUCTURATIONS

B. LA PRATIQUE D’AUDIT AU SEIN DES EEP POUR LA GOUVERNANCE

C. LA RÉALITÉ DE LA PRATIQUE D’AUDIT DANS LES EEP

TROISIÈME PARTIE : CAS DE LA CDG

INTRODUCTION

PRESENTATION DU GROUPE CDG

I. HISTORIQUE

A. 1959-1967

B. 1967-1972

C. 1973-1982

D. 1983-1993

E. A PARTIR DES ANNÉES 1993

F. LES ANNÉES 2000

II. LES MISSIONS DE LA CDG

III. LES VALEURS DU GROUPE CDG

IV. L’ORGANISATION DE LA CDG

A. UNE ORGANISATION BIPARTITE AGILE

B. ORGANIGRAMME

C. LA CDG EN CHIFFRES CLÉS

LA PRATIQUE D’AUDIT AU SEIN DE LA CAISSE DE DÉPÔTS ET DE GESTION

I. LA PLACE DE L’AUDIT AU SEIN DE LA CDG

II. LA PRATIQUE D’AUDIT AU SEIN DE LA CDG

A. LA PRATIQUE D’AUDIT INTERNE

B. LA PRATIQUE D’AUDIT EXTERNE

CONCLUSION

ANNEXES

I. ANNEXE 1

II. ANNEXE 2

III. ANNEXE 3

IV. ANNEXE 4

BIBLIOGRAPHIE