La préparation des tags RFID

La chaine logistique

La notion de la chaine logistique inclut le terme « logistique » qui vient d’un mot grec qui signifie l’art du raisonnement et du calcul. Le concept logistique s’est exprimé en premier lieu dans le milieu militaire.la logistique d’entreprise n’est apparu que longtemps après la fin de la deuxième guerre mondiale. L’ASLOG (association française de la logistique) définit la logistique comme « l’ensemble des activités qui ont pour but la mise à disposition au moindre cout d’une quantité de produits, à l’endroit et au moment où une demande existe ». Cette définition présente la logistique comme un ensemble très large de savoir-faire techniques. Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, indique que le mot logistique dérive de grec logizomai qui signifie calculer, raisonner, réfléchir. Il est intéressant de marquer que par la suite aucune notion réellement nouvelle n’a été inventée jusqu’au milieu du XXe siècle. C’est au moment du débarquement des troupes alliées qu’un véritable déploiement de concept logistique a servi à la réussite de l’opération. La logistique en tant que « sciences des états-majors » s’est révélée comme l’une des composantes majeures de son succès. [1] La notion de logistique d’entreprise n’est apparue que dans les années 1950 : Marks et Taylor la définissent alors comme un « mouvement ou manutention de marchandises du point de production au point de consommation ». Dix ans plus tard, la définition du dictionnaire reste très générale : « l’ensemble des moyens et méthode concernant l’organisation ». L’économiste anglais John Magee complète alors cette définition comme : « une technique de contrôle et de gestion des flux de matières et de produits depuis leur source d’approvisionnement jusqu’à leur point de consommation ».

Logistique aval A ce niveau de la chaine, les activités de stylisme, de conception, de coupe et de confection sont mises en oeuvre. Ces activités s’achèvent par les phases de pliage, emballage et d’expédition.

– Stylisme : Est une étape très importante pour la production des vêtements, puisque cela consiste à dessiné des modèles, a créé des échantillons et des prototypes. C’est en cette partie qu’on choisit les matières premières et imaginé des tissus qui pourront être utilisés en prêt-à-porter, en haute couture. Il peut se faire avec des outils de dessin traditionnels, mais se fait de plus en plus avec l’aide d’outils informatiques. Il existe des logiciels spécialisés qui aideront, à partir du dessin du styliste, à calculer et à dessiner les patrons des vêtements en fonction des tailles de vêtements désirées.

– La conception : après avoir fourni un aperçu du vêtement demandé, la phase de patronage est primordiale dans le cycle de production car elle détermine la faisabilité du projet. Le patron d’un vêtement doit être divisé en plusieurs parties pour la coupe et la couture. Traditionnellement, des patrons en carton sont tracés pour chaque pièce du vêtement à partir de ces patrons, on porte sur papier, en vue de la coupe, des repères pour guider les coupeurs. Dans les usines plus modernes, les repères sont créés et gradués selon les tailles et sont indiqués sur un écran d’ordinateur, puis imprimés sur un traceur informatisé. La gradation sera la dernière étape du cycle de conception, consistant à réaliser le vêtement dans différentes tailles pour le lancement de la fabrication, avant la découpe de chaque partie du vêtement.

– La coupe : le tissu est tout d’abord étalé sur une table de coupe et empilé sur plusieurs épaisseurs (le matelas) dont la longueur et la largeur sont déterminées par les exigences de la production. Cette opération est le plus souvent effectuée par un chariot matelasseur automatique ou semi-automatique qui dévide les rouleaux de tissu le long de la table. Les tissus à carreaux ou les imprimés peuvent être étalés à la main et épinglés pour assurer le raccord des motifs. Les tracés de patrons dûment marqués sont alors posés sur le tissu à couper. Les machines coupeuses de tissu sont habituellement munies de couteaux à ruban et tenues à la main. Les petites pièces peuvent être coupées à l’aide d’une scie à main, à l’unité. Les techniques de pointe comprennent la découpe robotisée, qui suit les patrons dessinés sur ordinateur. Dans certains cas, on passe par la thermocollée pour les pièces qui subit le thermocollage, puis on effectue la mise en paquets pour la confection en vue de l’assemblage.

– La confection : Se fait dans un atelier de confection, Le plus souvent, les pièces de tissu coupé sont assemblées au moyen de machines à coudre manuelles ou automatiques. Le système traditionnel de production en continu, dans lequel les paquets de pièces coupées se déplacent automatiquement, à une cadence constante, d’un opérateur de machine à coudre à un autre, chacun d’eux effectuant une seule opération. La confection est constituée de diverses opérations, essentiellement la couture, le montage épaulettes, le montage manche, les boutonnières et le bandes ceintures, en outre, la monter des griffes. Enfin, les parties cousues sont assemblées pour donner la forme finale à l’habillement.

Traçabilité et technologie RFID

La traçabilité représente « l’aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une entité au moyen d’identifications enregistrées », en soulignant que l’entité, dans ce cas, peut représenter une activité, un processus, une machine, une matière première, en-cours ou produit fini. La traçabilité se définit aussi comme étant « l’exposé chronologique de l’ensemble des faits rapportant à la vie du produit ». Une autre définition a été donnée par la norme ISO de 1994 :« La traçabilité est la propriété d’un résultat de mesure consistant à pouvoir le relier à des étalons appropriés, généralement internationaux, par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de comparaisons ». D’après la norme ISO 9000-2000, la traçabilité est définie comme « l’aptitude à retrouver l’historique, la mise en oeuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné. Dans le cas d’un produit, elle peut être liée à l’origine des matériaux et composants, l’historique de réalisation, la distribution et l’emplacement du produit après livraison ». Cette définition a été énoncée dans le but de compléter la définition précédente par la norme ISO de 1994, mais elle reste floue et peu précise, car certains aspects comme les moyens à mettre en oeuvre n’ont pas été clairement spécifiés.

La définition suivante de la traçabilité a été proposée en 2003 [9], il s’agit de : « la possibilité qu’offrent les techniques modernes, à des fins d’information du public, de suivre pas à pas, en une sorte de « trace » continue, les produits de l’industrie dès qu’ils sont diffusés par le grand et le petit commerce. Ils sont en effet marqués, dès leur fabrication, par une information spécifique qui se maintient tout au long de leur vie. On pourra ainsi à tout moment identifier un objet, défini par une information virtuelle que les réseaux électroniques diffusent sur toute la planète, de son origine à sa fin et du producteur au consommateur ». Une autre définition a été donnée en 2005 [10] en faisant référence à des principes de base de la traçabilité : « Tracer c’est identifier les principales étapes d’un processus, enregistrer les paramètres caractéristiques de chacune de ces étapes et corréler les enregistrements obtenus entre eux ».

La traçabilité a été aussi définie en 2006 [11] comme suit : « Identifier l’origine et reconstituer le parcours d’un produit, depuis sa production jusqu’à sa diffusion ». D’après les définitions de la traçabilité citées précédemment on peut définir la traçabilité comme étant une technique de suivi, de contrôle et de connaissance de toutes les informations liées au produit depuis l’approvisionnement de la matière première jusqu’à la livraison au client final. En d’autres termes, elle permet de connaître toutes les informations d’un produit liées à sa fabrication jusqu’à sa consommation et sa destruction.[12] L’objectif recherché est la récolte d’un maximum d’informations tout au long de la chaîne de production et de distribution afin d’assurer la qualité des produits par l’identification des causes d’un problème qui peut apparaître au niveau de la chaîne logistique.

|

Table des matières

Introduction Général

Problématique

Chapitre 01 : Généralité et étude de cas : CONFEC STYLE

Introduction

1.1 PARTIE 01 : Généralités

1.1.1 La chaine logistique

1.1.1.1 L’historique

1.1.1.2 La définition de la chaine logistique

1.1.1.3 Analyse détaillée de la chaine logistique

1.1.1.3.1 Cycle de production

1.1.1.3.2 Cycle commercial

1.1.1.3.3 Les flux de la chaine logistique

1.1.2 La chaine logistique textile

1.1.2.1 Présentation de la filière textile-habillement

1.1.2.1.1 Logistique amont

1.1.2.1.2 Logistique aval

1.2 PARTIE 02 : Etude de cas, CONFEC STYLE

1.2.1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

1.2.1.1 Fiche technique de l’entreprise

1.2.1.2 Historique

1.2.1.3 Organisation de l’entreprise

1.2.1.3.1 La direction générale

1.2.1.3.2 Les départements et compartiments

1.2.2 Processus de fabrication

1.2.2.1 Commercial

1.2.2.2 Création

1.2.2.3 Technique

1.2.2.4 La Coupe

1.2.2.5 Le compostage

1.2.2.6 Thermocollage

1.2.2.7 Répartition et préparation de souches

1.2.2.8 Confection

1.2.2.9 Stock final

1.2.3 La gamme de fabrication et la nomenclature

1.2.3.1 La description du modèle fabriqué par l’entreprise

Conclusion

Chapitre2 : Traçabilité et technologie RFID

Introduction

2.1 La traçabilité

2.1.1 Historique

2.1.2 Définitions

2.1.3 Les fonctions de la traçabilité

2.1.4 Les types de la traçabilité

2.1.4.1 La traçabilité ascendante et descendante

2.1.4.2 La traçabilité amont, interne et aval

2.2 Codes-barres

2.2.1 Définition

2.2.2 Les types de codes-barres

2.2.3 Les lecteurs code-barres

2.2.4 Les avantages et les inconvénients des codes-barres

2.3 La technologie RFID

2.3.1 Définition de la technologie RFID

2.3.2 Historique

2.3.3 Objectifs de l’utilisation RFID

2.3.4 Les applications

2.3.5 Comment fonctionne un système RFID

2.3.6 Les composants de système RFID

2.3.7 Les différents types de tag 3

2.3.8 Le couplage

2.3.9 Les fréquences utilisées

2.3.10 RFID : l’utilisation des puces

2.3.11 Les caractéristiques de système RFID

2.3.12 Les avantages et les inconvénients

2.4 L’état de l’art

2.4.1 Wurth industrie

2.5 DECATHLON

2.5.1 ZARA

Conclusion

Chapitre 03 : Analyse et simulation de poste actuelle

Introduction

3.1 Analyse de poste actuelle

3.1.1 Description de Poste de récupération et distribution des rames stocké aux en-cours

3.1.2 Localisation du poste de récupération et distribution des rames stocké aux en-cours

3.1.3 Le tableau d’analyse de poste actuelle

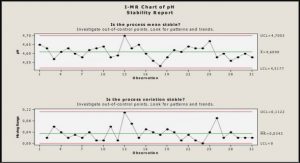

3.2 La simulation avec Arena

3.2.1 Le logiciel Arena

3.2.2 Le processus de fabrication d’un costume classique

3.2.2.1 Le processus de fabrication de pantalon

3.2.2.2 Le processus de fabrication de la veste

3.2.3 Modèle de simulation sur Arena

3.2.3.1 Le modèle de la veste sur Arena

3.2.3.1.1 Description des blocs permettant la construction de modèle Arena de la veste

3.2.3.1.2 Interprétation des résultats de modèle Arena de la veste

3.2.3.2 Le modèle de pantalon sur Arena

Conclusion

Chapitre 04 : Approche de résolution et réalisation

Introduction

4.1 La première solution : Les armoires

4.1.1 Le design des armoires

4.1.1.1 Armoire de la veste

4.1.1.2 Armoire de pantalon

4.1.2 La réalisation de l’armoire

4.2 La deuxième solution : l’application de la technologie RFID

4.2.1 La préparation des tags RFID

4.2.2 Vérification de contenu de chariot

4.3 La troisième solution : Une Application Android Smartphone

4.3.1 Android

4.3.2 App Inventor

4.3.3 Notre application Smartphone

4.4 La quatrième solution : Intégration avec un logiciel ERP : ODOO

Conclusion

Chapitre 05 : Analyse de poste proposé et les résultats

Introduction

5.1 Analyse de poste proposé

5.1.1 Description de poste proposé

5.1.2 Localisation de poste proposé

5.1.3 Le tableau d’analyse de poste proposé

5.2 Simulation avec ARENA

5.3 Le bilan comptable et l’amortissement

Conclusion

Conclusion Générale

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet

Je veux un rapport complet et merci beaucoup