La culture sur brûlis et les successions végétales secondaires en milieu tropical

La culture sur brûlis dans le monde tropical et dans les forêts de l’Est de Madagascar

La culture sur brûlis, le défrichement de la forêt primaire ou secondaire mature suivi de brûlis pour l’installation de cultures, souvent vivrières, non permanentes, est une pratique qui est plus que d’actualité dans le monde tropical (Kleinman et al., 1995 ; Brady, 1996 ; Sirén, 2007). Elle fait vivre 300 à 500 millions de personnes (FAO, 1985 cité par Brady, 1996). Cette pratique est une forme d’exploitation durable des terres si elle est pratiquée de façon traditionnelle (Kleinman et al., 1995 ; Brady, 1996) et dans certaines conditions socio économiques et démographique, c’est-à-dire par des populations indigènes qui ont toujours vécues dans la forêt et qui la respectent car cette dernière leur fournit d’autres produits utiles à la vie quotidienne (plantes médicinales, fibres pour la confection de natte et de cordage, habitat de faunes sauvages pouvant constituer de compléments alimentaires, etc.). En effet, la pratique traditionnelle de l’agriculture sur brûlis, deux à trois ans de culture suivie de 10 à 20 ans de jachère, permet la reconstitution des nutriments du sol (Kleinman et al., 1995 ; Lawrance & Schlesinger, 2002) et n’engendre pas de dégradation importante de ses propriétés physico-chimiques (Ebanga et al., 2003 ; De Neergard et al., 2008). Le brûlis tient une place importante dans ce système de culture car il permet de libérer les nutriments dans la biomasse ligneuse (De Rouw, 1994 ; Giardina et al., 2000) et une partie de ceux que contient le sol (Giardina et al., 2000). La jachère, en plus de son rôle de restauration de l’écosystème, est également un moyen de gérer les plantes adventices qui réduisent le rendement agricole, en les éliminant par l’ombrage des arbres et arbustes pionniers et en réduisant la banque de graines correspondantes (De Rouw, 1995).

Cependant, ce schéma classique de la culture sur brûlis est souvent perturbé par la croissance démographique, qui augmente le besoin alimentaire et celui en terre arable, ce qui peut conduire à la réduction de la durée de la jachère (Brady, 1996 ; Sirén, 2007) et la perte des bénéfices qu’elle apporte. De plus, l’arrivée de migrants, n’ayant pas de culture forestière, habitués au système de culture intensive et essayant de l’appliquer dans la forêt est aussi un facteur important de la perte du caractère durable de la pratique de la culture sur brûlis (Brady, 1996). En effet, ils ignorent les utilités des espèces forestières et perçoivent la forêt comme un simple obstacle à l’agriculture.

Une distinction entre la culture sur brûlis traditionnelle (cf. supra) et celle, plus intensive, pratiquées par des migrants ou poussée par la croissance démographique doit donc être faite lors de la recherche d’alternatives à cette pratique. En effet, les approches techniques élaborées pour limiter l’expansion et améliorer ou stabiliser la productivité de la culture sur brûlis n’ont pas eu beaucoup de succès (Cairns & Garrity, 1999) car des obstacles tels que l’insuffisance de ressources financière (Fisher & Vasseur, 2000; Binam et al., 2004) et la non-prise en compte des contraintes locales (Cairns & Garrity, 1999) ont limités leur efficacité et leur adoption. Dans la partie Est de Madagascar, la distinction entre essarteur traditionnel et migrant n’est pas vraiment pertinente. La croissance démographique, entraînant du même coup une hausse des besoins en terre arable, est surtout à l’origine de la déforestation (défrichement prioritaire des forêts matures proches des villages et de basse altitude ; McConnell et al., 2004). Le caractère escarpé du relief et la pauvreté des sols en nutriments sont les principales contraintes pour une intensification de l’exploitation des terres et favorisent l’itinérance des cultures (Op. cit.). Or la conservation des forêts matures doit conduire tôt ou tard vers une sédentarisation des agriculteurs : les nouveaux défrichements étant interdits, il faut intensifier la mise en valeur des autres terrains. Mais une telle intensification nécessiterait l’usage d’intrants agricoles (engrais chimiques, herbicides, etc.) qui sont hors de portée de la bourse des paysans. A court et moyen terme, il semble que la pratique de la culture temporaire faisant intervenir des périodes de jachère, se maintiendra malgré la pression démographique, comme cela a été constaté au Burkina Faso (Serpantié, 2003) : les nutriments issus de la régénération de la biomasse ligneuse sont indispensables pour une production agricole durable (Kleinman et al., 1995).

Théories et modèles de successions végétales

Les mécanismes de successions végétales peuvent être classés en quatre groupes, qui ne sont pas forcément exclusifs :

1. La modification du milieu par les plantes ou le modèle de succession par «facilitation » (Connell & Slayter, 1977). Cette théorie est issue du modèle de succession de Clément (1916) cité par Fournier et al. (2001), qui débute avec une dénudation du milieu et se poursuit avec la migration des être vivants. L’installation réussie de ces derniers occasionne une modification du milieu pouvant être favorable à l’installation de nouveaux organismes. Des modifications physiques, chimiques et/ou biologiques du milieu induites par la végétation pionnière facilitent l’installation de nouvelles espèces, appartenant à un stade de succession plus évolué. Il peut s’agir d’augmentation de l’humidité et/ou de l’ombrage (Bertness & Callaway, 1994 ; Akpo, 1998 ; Li & Wilson, 1998 ; Li et al., 1999 ; Paez & Marco, 2000), celle de la teneur en matière organique et en nutriments (Parrotta et al., 1997 ; Loumeto & Huttel, 1997 ; Akpo, 1998 ; Carnevale & Montagnini, 2002 Gosling, 2005), de protection contre la prédation qui détruit les graines (Zanini & Ganade, 2005 ; Zanini et al., 2006) et de développement de mycorhize profitant également aux plantules (Dickie et al., 2005). La facilitation se produit généralement entre des individus de régénération d’espèces autochtones et ceux semenciers d’espèces pionnières : les derniers facilitent l’installation des premières. Ce phénomène peut être exploité pour recoloniser d’espèces autochtones les milieux dégradés ou colonisés par des essences introduites (Parrotta et al., 1997 ; Loumeto & Huttel, 1997 ; Carnevale & Montagnini, 2002 ; Duncan & Chapman, 2003 ; Randriambanona, 2008). Cependant, la facilitation se limite souvent à l’installation de nouvelles espèces dont la croissance est inhibée, par compétition pour les ressources minérales du sol et pour la lumière, par les espèces facilitatrices elles-mêmes (Walker, 1994 ; Berkowitz et al., 1995 ; Li et al., 1999).

2. Les événements fortuits et la longévité des plantes ou le modèle de succession par « tolérance » (Connell & Slayter, 1977). La succession dépend de l’établissement fortuit de certaines espèces plutôt que d’autre et de la durée de vie de chacune d’elles. Ce modèle de succession s’apparente à la théorie de la composition floristique initiale (Initial Floristic Composition hypothesis, IFCH, Egler, 1954) qui affirme que la plupart des espèces qui coloniseront la trouée ou le recrû post-agricole y sont présentes au début de la succession et l’avènement des stades de successions est la conséquence de la différence de leur croissance et de leur longévité. Après la fermeture de la canopée, la régénération des espèces pionnières se ralentit tandis que celle des espèces sciaphiles, qui domineront les stades avancés de la succession continue à se développer. La mortalité parmi le premier groupe d’espèces est plus importante que celle du second à mesure que le temps passe (Van Breugel et al., 2007). Brokaw & Busing (2000) affirment que la présence et le développement d’espèces végétales dans les trouées sont plutôt dus au hasard qu’à leurs aptitudes particulières à coloniser ces espaces. Les espèces qui colonisent le milieu sont celles qui présentent des diaspores dans le milieu et non pas forcement celles qui y sont les plus adaptées. Cette thèse ne semble plus être valable si la taille de la trouée est trop grande comme dans le cas de défrichement pour la culture sur brûlis ou pour l’aménagement de pâturage. En effet, dans ces cas, un fort gradient des ressources utiles au développement des plantes (lumières, nutriments, humidité, etc.) s’observe et conditionne, au moins en partie, la diversité floristique et la co-existence des espèces (Cubina & Aide, 2001 ; Günter et al., 2007 ; Randriamalala et al., 2007).

3. L’interaction entre espèces ou le modèle de succession par « inhibition ». Les espèces pionnières inhibent la succession par allélopathie ou par d’autres mécanismes et ne sont remplacées par d’autres que lorsqu’elles meurent ou sont endommagées (Connell & Slayter, 1977) ; les espèces pionnières bloquent la succession. L’ultime conséquence d’une telle compétition, si elle s’exerce sans entrave, serait la dominance par un faible nombre d’espèces, et l’extinction des autres. Pour expliquer le maintien de la diversité floristique dans les forêts tropicales et l’absence de tel phénomène de dominance et d’extinction dans de telles formations végétales, la notion de perturbation intermédiaire a été introduite (Intermediate Disturbance Hypothesis, IDH, Connell, 1978 ; Molino & Sabatier, 2001 ; Sheil & Bursleim, 2003). L’IDH soutient que la richesse spécifique est reliée à l’intensité de la perturbation et qu’elle est maximale à l’intensité de perturbation et au stade de succession intermédiaires . Trois prédictions principales peuvent donc être tirées de l’IDH : (1) lors des successions végétales secondaires, la végétation des stades les plus avancés est plus pauvre en espèces que celle de stades intermédiaires, (2) certaines végétation secondaires sont plus riches en espèces que les forêts matures (ou primaires) correspondantes et (3) les formations naturelles peu perturbées arrivées à leurs climax sont pauci-spécifiques ou monodominantes (dominées par une seule espèce). En effet, il a été démontré que les perturbations telles que les traitements sylvicoles (Plumptre, 1996 ; Sheil, 2001) et les coupes sélectives (Molino & Sabatier, 2001) peuvent augmenter la diversité des arbres. Cependant la plupart des études sur les successions végétales démentent la première prédiction (Awetto, 1981a ; Toky & Ramakrishnan, 1983 ; Stromgaard, 1986 ; Ohtsuka, 1999 ; Aide et al., 2000 ; Pena-Claros, 2003 ; Howorth & Pendry, 2006 ; Van Breugel et al., 2006 ; Toledo & Salick, 2006) et montrent que, généralement, les stades de succession les plus avancés sont les plus riches en espèces et présentent une diversité et une structure proches de celles des forêts primaires. Il faut cependant remarquer que les études citées supra concernent surtout les stades récents de la succession (moins de 50 ans après l’abandon). La seconde prédiction ne s’observe pas non plus fréquemment dans la nature. Généralement, les forêts primaires sont plus riches en espèces ligneuses que les forêts secondaires correspondantes (Brearley et al., 2004 ; Howorth & Pendry, 2006). Enfin, rares sont les formations végétales naturelles monodominantes ou pauci-spécifiques sous les tropiques. Pour surmonter cette dernière difficulté, l’IDH, soutient que des perturbations, provoquant par exemple des chablis et des trouées, s’exercent de façon permanente dans les forêts primaires et empêchent la compétition inter-spécifique, ce qui permet le maintien de la diversité floristique (Sheil & Bursleim, 2003).

4. Dans la réalité, aucun des trois modèles cités supra ne peut rendre compte à lui seul de la totalité d’une succession. Les trois forces qui sont la facilitation, la tolérance et l’inhibition sont probablement en œuvre successivement ou simultanément (Fournier et al., 2001). Les perturbations anthropiques récurrentes (feux, agriculture, pâturage, extraction de bois) peuvent aussi exercer une sorte de sélection naturelle sur les communautés végétales d’un écosystème. Seules les espèces qui s’y adaptent subsistent et se développent. Certaines perturbations récurrentes sont incorporées dans le système, c’est-à-dire que ce dernier exerce sur elles un certain contrôle. C’est par exemple le cas du feu dans des savanes au Brésil (Overbeck & Pfandenhauer, 2007) et dans certaines savanes d’Afrique qui pourraient basculer vers l’état forêt sans cela (cas des savanes du Burkina Faso, Serpantié, 2003). La nature et l’intensité de ces perturbations anthropiques peuvent expliquer la diversité, la composition et la structure des communautés végétales du milieu où elles s’exercent (Ramirez-Marcial et al, 2001 ; Rakotoarimanana & Grouzis, 2006 ; Overbeck & Pfandenhauer, 2007 ; Randriamalala et al., 2007 ; Styger et al., 2007 ; Mitja et al., 2008). Cette étude alimente les discussions sur les effets des perturbations anthropiques récurrentes liées aux mises en cultures répétées sur les successions végétales et les potentiels de régénération naturelle. Les réflexions sur la relation intensité de perturbation végétation peuvent également profiter à l’IDH.

Les successions secondaires sont également liées au concept de « résilience ». Cette dernière est définie comme la capacité d’un système à maintenir ses fonctions après une nouvelle perturbation (Webb, 2007). Elle peut être mesurée relativement à l’intensité de la perturbation maximale qui engendre une perte de sa fonction initiale (Holling, 1973) ou par la durée du retour à son état initial après une perturbation (Pimm, 1984). La définition de Holling (1973) peut être considérée comme une mesure de la « robustesse » de l’écosystème face aux perturbations. La définition de Pimm (1984) est celle qui nous intéresse le plus : la durée nécessaire pour un retour à l’état initial, proche du climax, après le défrichement et la mise en culture d’un écosystème forestier.

|

Table des matières

INTRODUCTION

CHAPITRE 1. PROBLEMATIQUE, OBJECTIF, HYPOTHESES DE RECHERCHES ET DEMARCHE

1.1. Problématique

1.2. Objectif et hypothèses de recherches

1.3. Démarches de l’étude

CHAPITRE 2. ETAT DE L’ART

2.1 La culture sur brûlis et les successions végétales secondaires en milieu tropica

2.1.1. La culture sur brûlis dans le monde tropical et dans les forêts de l’Est de Madagascar

2.1.2. Théories et modèles de successions végétales

2.1.3. Les successions végétales en milieu tropical

2.1.4. Les principaux facteurs déterminants dans les successions secondaires

2.1.5. Successions végétales à Madagascar

2.2. Milieu d’étude

2.2.1. Climat

2.2.2. Relief, géologie et sols

2.2.3. Végétation et faune

2.2.4. Le corridor de Ranomafana-Andringitra

2.2.5. Les sociétés humaines

CHAPITRE 3. INFLUENCE DES PRATIQUES SUR LES SUCCESSIONS VEGETALES

3.1. Matériel et méthodes

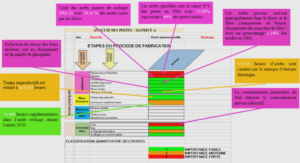

3.1.1. Enquêtes sur les historiques des parcelles et sur les pratiques culturales

3.1.2. Etude de la végétation des RAF

3.1.2.1. Relevé floristique : Recherche de l’Aire Minimale (AM)

3.1.2.2. Relevés floristiques : les paramètres phytosociologiques et floristiques

3.1.2.3. Indices de diversité

3.1.2.4. Structure de la végétation et indices correspondants

3.2. Traitements des données

3.2.1. Traitements des données floristiques

3.2.2. Etudes des relations milieu-végétation

3.2.2.1. Généralités

3.2.2.2. Relation entre les facteurs liés à la station (sans le sol) sur la végétation

3.3. Résultats et interprétation

3.3.1. Pratiques diversifiées

3.3.1.1. Généralités

3.3.1.2. Types d’historiques culturaux

3.3.2. Végétation

3.3.2.1. Les types de RAF et leurs caractéristiques floristiques

3.3.2.2. Une richesse spécifique variable

3.3.2.3. Les autres indices de diversité : R, %Zoo, %Herb

3.3.2.4. Structure de la végétation des RAF

3.3.3. Relations milieu-végétation

3.3.3.1. Les descripteurs qui expliquent la répartition des espèces

3.3.3.2. Les espèces indicatrices

3.3.3.3. Influence des descripteurs du milieu sur la diversité et la structure de la végétation des RAF

3.4. Discussion partielle

3.4.1. Données sur les historiques des parcelles, imprécises mais fiables

3.4.2. Considération sur les méthodes de relevé floristiques et sur les traitements des données

3.4.3. Forte influence des pratiques agricoles sur la végétation

Conclusion partielle

CHAPITRE 4. POTENTIEL DE REGENERATION : LA BANQUE DE GRAINES DES SOLS

4.1. Matériel et méthodes

4.1.1. Echantillonnage des parcelles d’étude

4.1.2. Echantillonnage des graines et leurs traitements

4.1.3. Traitements numériques des données

4.2. Résultats

4.2.1. Généralités

4.2.2. Relation entre banque de graines et les paramètres abiotiques

4.2.3. Effets des pratiques agricoles et de la distance à la source de graines sur la densité de la banque de graines

4.2.4. Effets des pratiques agricoles et de la distance à la source de graines sur les modes de dispersion des graines

4.2.5. Relation entre la banque de graines et la végétation

4.3. Discussion partielle

4.3.1. Généralités

4.3.2. Banque de graines affectée par les pratiques culturales

Conclusion partielle

CONCLUSION