La pêche au Gabon est marquée par l’existence d’importantes ressources halieutiques renouvelables contribuant à l’équilibre alimentaire des populations. Certaines espèces comme la crevette sont à haute valeur commerciale. En effet en 2002, cette filière halieutique a contribué pour environ 1,5% du PIB et rapporté au pays plus de 10 milliards de Francs CFA de recette d’exploitation. En fait parmi les 3120 tonnes de produits halieutiques exportés, 80% ont concernés la vente de la crevette et du poisson frais sur les marchés de l’Union Européenne en général, française et espagnole notamment. Ce secteur économique est en pleine expansion et son exploitation requière un équipement industriel de plus en plus perfectionné et spécialisé. Ainsi en 2002, 99% des bateaux de pêche industrielle sont des chalutiers et plus de 53% d’entre eux ciblent la crevette par diverses manoeuvres de pêche adaptées à ces espèces qui vivent sur des fonds principalement meubles au Nord et rocheux au Sud du Cap Lopez.

CONTEXTE DE LA PÊCHE CHALUTIERE CREVETTIERE AU GABON

Présentation du milieu d’étude

Situation géographique

La zone d’étude de la pêche chalutière crevettière est localisée dans la ZEE du Gabon, pays de l’Afrique Centrale limité au Nord par le Cameroun, au Nord Ouest par la Guinée Equatoriale, au Sud et à l’Est par le Congo et à l’Ouest par le littoral atlantique long de 800 km .

zone de chalutage

La zone marine d’évolution des chalutiers crevettiers comprend :

❖ un plateau continental d’une superficie de 40 600 km² et subdivisé à partir du Cap Lopez en une zone Nord et une zone Sud ;

❖ un talus de la ZEE de 200 000 km² de superficie et contiguë aux eaux sous juridiction de la Guinée Equatoriale, de Sao Tomé et Principe et du Congo.

Les pêcheries industrielles sont compartimentées en:

❖ zones comprises entre 3 milles et 6 milles marins réservées aux bateaux de pêche battant pavillon gabonais ;

❖ zones s’étendant de 6 à 200 milles marins pour les bateaux de pêche autorisés battant pavillon étranger.

l’hydroclimat

Il est caractérisé par :

-un climat type tropical chaud et humide;

-d’importantes précipitations annuelles de 3800mm /an avec quatre saisons dont :

o deux sèches : une petite de décembre à janvier et une grande de mai à septembre;

o deux pluvieuses : une petite d’octobre à novembre et une grande de février à avril .

caractéristiques physico-chimiques des masses d’eaux relatives notamment

-à la distribution de la salinité variable selon la profondeur de 34,5 à 36%o dans les parties Nord et Sud ;

-à une oxygénation variable de 2 à 3,5 mg/l.

-une productivité halieutique des eaux dépendante de différents paramètres d’enrichissement en substances nutritives comme :

o le courant froid de Benguela qui est responsable durant la grande saison sèche(juin à septembre) du phénomène d’upwelling côtier correspondant aux périodes de captures importantes à cause des remontées d’eaux froides riches en éléments nutritifs et du à l’action de la mousson parallèle à la cote ;

o les échanges entre le milieu marin et le continent provenant de multiples apports de fleuves, d’eaux de ruissellement et d’infiltration, de canalisations et de recyclage côtier (principalement les résidus de mangroves, forets denses, marécages et pleines inondables…) ;

o les résurgences côtières favorisant un enrichissement continu des eaux environnantes en sels nutritifs et une richesse localisée en biodiversité animale en général, halieutique en particulier ;

o les retombées particulièrement d’organismes vivant plus à la surface des eaux comme les déchets, les restes et les excrétions d’animaux et de substances végétales aquatiques ou non .

Ressources halieutiques exploitées

Les ressources halieutiques exploitées par les bateaux de pêche industrielle dans les eaux gabonaises comprennent :

❖ des espèces pélagiques :

hauturières et cotières constituées principalement des familles des Clupeidae (Ethmalosa fimbriata, Sardinella aurita , sardinella maderensis), des Carangidae (Trachurus treacae,Caranx hippos …),des Sphyraenidae (Sphyraena piscatorium, Sphyraena guachancho) et des Scombridae(Euthynnus alleteratus, Scomber japonicus… ) .

Mode de capture et sélectivité des chaluts de fond

Mode de capture

Les chaluts de fond, quelques soient leurs modèles, opèrent tous selon le même principe qui consiste à coller le fond et le racler durant tout le temps que dure le trait de chalut ou coup de pêche afin de capturer efficacement les espèces rencontrées .

Des chaînes gratteuses placées en avant du bourrelet laboure le fond et lèvent les poissons plats (raies, soles…), les crevettes de sable et les éléments du substrat. Le diagramme de chalutage comporte les trois opérations unitaires suivantes :

-la mise à l’eau du chalut : elle est synchronisée entre le capitaine, le chef mécanicien et les autres membres de l’équipage selon une vitesse initiale avoisinant les 6 à 7 nœuds aboutissant à une bonne ouverture des panneaux et à un déploiement du filet loin derrière le bateau au terme duquel le chalut est stabilisé à l’horizontale et la vitesse réduite à 2,7 – 2,8 nœuds correspondant au démarrage du trait de pêche.

-le trait au cour duquel le chalut traîné pendant 3 à 4 heures avec un sondeur visualisant les tâches se trouvant dans la zone d’action, traque tout sur son passage en filtrant le volume d’eau rencontré et en entraînant dans la poche principalement les différentes espèces halieutiques ou non (poissons, mollusques, crustacés, mammifères…) immatures ou non, les roches, les récifs et les divers substrats avec un raclage ou une modification des fonds des zones chalutées ; Le degré d’échappement des espèces animales rencontrées dépend principalement :

• du maillage et de l’obstruction des mailles (obstruction due d’une part au colmatage des mailles par certains poissons, méduses, algues, boue,…et d’autre part l’ajout de pièces accessoires sur la nappe comme la jupette au niveau de la poche);

• de la taille, de la morphologie et du comportement des poissons, mollusques et crustacés rencontrés et retenus dans la poche ;

• de la vitesse de déplacement des espèces qui nagent à l’avant du chalut et en cas d’épuisement se laissent simplement entraîner.

• de l’effet de rabattement des espèces .

Sélectivité

Entendez par sélectivité d’un engin de pêche, celui ne capturant que l’espèce visée par le pécheur, notamment les individus de taille supérieure ou égale à la taille minimale autorisée par la règlementation. Ainsi, la sélectivité du chalut se traduit par un prélèvement d’individus d’espèces (inter spécificité) et de taille différente (intra spécificité), sélectionnés par les effets conjugués de certains paramètres relatifs au maillage, à la vitesse de traîne, à la zone chalutée,…. En effet, le maillage de la poche est considéré comme le paramètre de sélectivité le plus significatif à cause de la relation directe entre la taille des prises et la grandeur des mailles utilisées, d’où la sélectivité intra spécifique dépend surtout des caractéristiques mécaniques de l’engin;

Quant à la sélectivité interspécifique de l’engin, elle permet de sélectionner les espèces retenues. elle englobe les espèces visées par le pêcheur et les prises accessoires dont l’importance de la quantité et la composition des prises accessoires dépend du site de pêche, de la profondeur, de l’époque de l’année et de la méthode de manœuvre de l’engin ; Quant au contrôle de cette sélectivité interspécifique , elle dépend des décisions humaines mises en œuvre principalement par les gestionnaires et les pêcheurs.

|

Table des matières

INTRODUCTION

CHAPITRE I CONTEXTE DE LA PÊCHE CHALUTIERE CREVETTIERE AU GABON

1.1. Localisation et caractérisation de la zone d’étude

1.2. Ressources halieutiques exploitées

1.3. Méthodes d’exploitation

1.3.1. Méthodes de pêche

1.3.2. Mode de capture et sélectivité des chaluts de fond

1.4. Méthodes de valorisation et de conservation des espèces capturées

1.5. Problématique et justification de l’étude

CHAPITRE II METHODOLOGIE DE L’ETUDE

2. 1. Montage d’un chalut jumeau à bord et planning des activités à bord des chalutiers

2.1.1. Le montage et l’essai d’un chalut jumeau

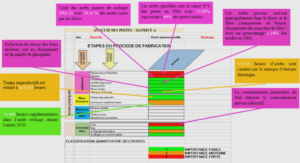

2.1.2. Planning des activités journalières à bord des chalutiers

2.2. Matériel et méthodes d’étude

2.2.1. Matériel d’étude

2.2.2. Méthodes d’étude

CHAPITRE III PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

3.1. Présentation des résultats

3.1.2. Les dispositifs accessoires et opératoires des chaluts à crevette

3.1.3. Les prises

3.1.4. Les rejets post capture d’espèces halieutiques en mer

3.1.4. La survie et la mortalité non voulue d’espèces post capture

3.1.5. Conséquences du chalutage sur le fond et l’environnement

3.2. Discussion des résultats

3.2.1. L’état des pratiques en usage dans les pêcheries crevettières

3.2.2. Dispositifs accessoires et opératoires des chaluts à crevette

3.2.3. Les prises

3.2.4. Les rejets post capture d’espèces halieutiques

3.2.5. La survie et la mortalité non voulue d’espèces post capture

3.2.6. Les conséquences du chalutage sur le fond et l’environnement

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES