Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Relais au niveau du tronc cérébral

Complexe sensitif du trijumeau (CST)

La sensibilité somatique de la face et des cavités nasales et buccale est assurée pour l’essentiel par les trois branches du nerf trijumeau (V): les branches ophtalmique (V1), maxillaire (V2) et mandibulaire (V3). La cavité buccale étant innervée dans sa moitié supérieure par le nerf V2 et dans sa moitié inférieure par le nerf V3. Le nerf V innerve également les cavités nasales, les sinus frontaux et maxillaires et une partie des méninges céphaliques. Quelques afférences somesthésiques générales des nerfs facial (VII), glossopharyngien (IX) et vague (X) participent à l’innervation d’une petite région cutanée centrée sur le pavillon de l’oreille et du fond de la cavité buccale. Les fibres nerveuses issues de l’ensemble de ces régions cutanéo-muqueuses se projettent sur le complexe sensitif du trijumeau (CST). Il constitue le premier relais du système nerveux central pour les informations somesthésiques orofaciales. Ce noyau sensitif s’étend à travers le tronc cérébral, des premiers segments cervicaux de la moelle jusqu’à la limite caudale du mésencéphale. Il comprend deux noyaux: rostralement, le noyau principal, et caudalement, le noyau spinal (Figure 2). Ce dernier possède trois subdivisions qui sont, de la plus rostrale à la plus caudale, le sous-noyau oral, le sous noyau interpolaire et le sous-noyau caudal, dont la structure laminaire prolonge celle de la corne dorsale de la moelle épinière.

Sous-noyau caudal

Classiquement, le noyau principal et le sous-noyau interpolaire sont considérés comme les relais de la sensibilité tactile discriminative et de la proprioception. Le sous noyau caudal est, quant à lui, impliqué dans le traitement et le transfert des informations nociceptives et thermiques. Les premières observations anatomo-cliniques de la fin du XIXe siècle suggéraient déjà que le noyau spinal joue un rôle prépondérant dans la transmission des informations thermiques et algiques orofaciales, et que le noyau principal est le maillon essentiel de la transmission des messages tactiles vers les centres supérieurs. Ainsi, chez les patients qui souffrent d’une lésion bulbaire détruisant le noyau spinal tout en épargnant la partie rostrale du complexe trigéminal (par exemple à la suite d’une occlusion de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure, d’une sclérose en plaques ou d’une syringomyélie), il existe une réduction ou une perte de la sensibilité thermique et algique alors que les sensations tactiles sont préservées. De plus, chez l’homme comme chez l’animal, la section chirurgicale de la racine descendante du trijumeau entraînant la désafférentation du seul sous-noyau caudal (tractotomie à l’obex) est également capable de produire une anesthésie thermo-algique du côté lésé sans modification notable de la sensation tactile. Ces données ont permis d’attribuer au seul sous-noyau caudal la fonction de sensibilité thermo-algique de la face.

Sous-noyau oral

Cependant, les patients souffrant de douleurs de la cavité buccale ne sont pas soulagés après une telle tractotomie [114], seules des sections plus rostrales ou la destruction du sous-noyau oral sont efficaces [42]. Ces observations suggèrent que le sous-noyau oral est également impliqué dans l’intégration et la transmission des messages douloureux issus de la région orale. En effet, à partir du début des années 1990, on a pu montrer que le sous noyau oral joue un rôle important dans la nociception de la sphère orale et péri-orale [32]. Par exemple, une tractotomie à l’obex n’abolissait ni les comportements algiques oraux chez le [68], ni la réponse des neurones du thalamus ventrobasal à la stimulation douloureuse orofaciale [74]. Par ailleurs, il a été mis en évidence, dans le sous noyau oral, l’existence de deux types de neurones nociceptifs, dont les champs récepteurs sont localisés dans ou autour de la cavité buccale [32]. Les uns répondent de façon spécifique à la stimulation nociceptive, les autres, les plus nombreux, sont également activés par des stimulations non douloureuses: on les appelle neurones à convergence. Les neurones à convergence du sous-noyau oral peuvent être activés par des stimulations nociceptives d’origine mécanique, thermique, chimique ou électrique de la pulpe dentaire et des tissus muco-cutanés (Figure 3). Ils répondent à la mise en jeu des fibres myélinisées de type A puis, pour des intensités de stimulation plus fortes, à celle des fibres amyéliniques C. Ils codent de façon remarquable pour l’intensité des stimulations électriques ou mécaniques appliquées sur leur champ récepteur [32]. De plus, leurs réponses sont facilitées par l’inflammation [49], par une désafférentation [50] ou encore lors du phénomène de windup [32]. Celui-ci est un modèle simple de sensibilisation centrale dans lequel la stimulation électrique répétitive à faible fréquence des afférences primaires de type C provoque une augmentation progressive des réponses des neurones nociceptifs centraux (Figure 3). A l’opposé, ces réponses sont sous l’influence de contrôles inhibiteurs descendants [32]. Sur le plan pharmacologique, elles sont inhibées de façon réversible par la naloxone, par l’injection intraveineuse de morphine [32] et majorées par le blocage des récepteurs glycinergiques [78]. Enfin, le windup des neurones à convergence du sous noyau oral dépend en partie de l’activation des récepteurs du glutamate de type NMDA [111] et des récepteurs de la substance P de type NK1 [107].

En résumé, les neurones nociceptifs sont capables de discriminer l’information nociceptive et d’en coder l’intensité, et les manipulations qui réduisent ou amplifient leur activité peuvent être corrélées à des manifestations comportementales d’analgésie ou d’hyperalgésie. De plus, les résultats anatomiques indiquent que le sous-noyau oral se projette sur des structures suprasegmentaires (thalamus et aire parabrachiale) impliquées dans le traitement de l’information nociceptive [33]. Le sous-noyau oral peut donc être considéré comme le deuxième relais segmentaire de la nociception orofaciale. La redondance de la représentation somesthésique trigéminale dans les noyaux principal et interpolaire était déjà connue pour les informations tactiles [5] elle joue un rôle important dans le codage spatio-temporel de ces informations. La signification de la redondance en matière de nociception trigéminale est en cours d’étude.

Voies ascendantes

Les voies ascendantes empruntées par le message nociceptif sont complexes et multiples. Il n’existe donc pas une voie de la douleur, de même qu’il n’existe pas un centre de la douleur, de nombreuses régions cérébrales sont impliquées dans le traitement de l’information nociceptive.

La voie de la douleur classiquement décrite est la voie spino-thalamique ou trigémino-thalamique pour la douleur orofaciale. Cette voie qui correspond à la voie extralemniscale transmet les messages thermo-algésiques. Elle est constituée de neurones issus du noyau spinal qui se regroupent en un faisceau trigémino-thalamique, dont on distingue deux composants :

– Le faisceau néo-trigémino-thalamique : il rejoint la voie lemniscale (tact orofacial). Il intervient dans l’analyse sensori-discriminative de la douleur.

– Le faisceau paléo-réticulo-trigémino-thalamique : caractérisé par l’existence de nombreuses projections sur les régions sous-corticales.

• la formation réticulée bulbaire ;

• le système limbique (amygdale). Cette région reçoit des afférences nociceptives mais également les afférences gustatives issues du noyau du faisceau solitaire. Ces projections limbiques seraient impliquées dans les réactions émotionnelles associées à la douleur et dans les phénomènes de mémorisation de la douleur ;

• l’hypothalamus (noyau ventromédian), à l’origine des manifestations neurovégétatives et neuroendocriniennes de la douleur.

Finalement, les neurones de cette voie paléo-réticulo-trigémino-thalamique se projettent sur les noyaux non spécifiques du thalamus (médians, intralaminaires), puis sur les différentes aires corticales, sans somatotopie à savoir :

– les aires corticales somesthésiques SI et SII, qui permettent l’analyse des caractéristiques sensori-discriminatives de la douleur,

– le cortex cingulaire antérieur (limbique) et insulaire, responsables de la composante émotionnelle de la douleur,

– le cortex préfrontal, connecté au système limbique, qui participerait avec lui, à l’aspect émotionnel de la douleur. Il serait également impliqué dans les tâches cognitives (évaluation de la douleur, de sa signification….),

– les aires corticales motrices, responsables des réactions motrices volontaires associées à la douleur (évitement, postures,…..).

Ainsi des processus conscients et inconscients participent ensemble, à l’élaboration de la perception douloureuse.

SYSTEMES DE CONTROLES DE LA DOULEUR

La transmission spinale du message nociceptif est soumise à divers contrôles qui peuvent être classés selon l’origine segmentaire ou supra-spinale des mécanismes d’inhibition qui leur donnent naissance.

Contrôles segmentaires

Le premier contrôle est classiquement assuré au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, parfaitement illustré par la théorie du « portillon », élaborée dès 1965 par Melzack et Wall. Les interneurones, situés dans la substance gélatineuse de la corne dorsale de la moëlle, inhibent la transmission des influx nociceptifs vers les neurones convergents à l’origine du faisceau spino-thalamique. Il s’agit a priori d’une action inhibitrice pré-synaptique, s’exerçant directement sur les afférences qui alimentent ces neurones de telle sorte que les interneurones inhibiteurs régulent l’accès des informations au système nerveux central., Chez le sujet sain, l’effet de balance entre influences excitatrices et inhibitrices évite la transmission d’un message douloureux : la rupture de l’équilibre peut être obtenue soit par hyperactivation des fibres sensitives de petit calibre (douleur par excès de stimulation nociceptive) soit par un défaut d’inhibition périphérique ou centrale (douleur neuropathique).

Cette théorie est très critiquée notamment au niveau de son mode d’organisation synaptique mais elle a permis d’une part un premier démembrement des douleurs, d’autre part une mise à jour ou une réactualisation de certains traitements tels que la neurostimulation transcutanée à visée analgésique (stimulation électrique à haute fréquence et à faible intensité de nerfs périphériques).

Contrôles d’origine supra-spinale

Les contrôles en provenance du tronc cérébral sont les mieux connus mais il convient de ne pas méconnaître d’autres contrôles d’origine thalamique, hypothalamique et corticale. La stimulation localisée de la substance grise péri-aqueducale et péri-ventriculaire peut induire une profonde analgésie, équivalente à l’injection de 50 mg de morphine par voie intramusculaire, réversible après injection de Naloxone. Cette analgésie est en effet très similaire à celle obtenue par administration de morphine et a été considérée comme la résultante d’une activation de voie inhibitrice descendante, bloquant la transmission spinale du message nociceptif par l’intermédiaire d’une libération de sérotonine et d’opioïdes endogènes notamment au niveau des couches les plus superficielles de la corne dorsale de la moëlle. Il ne s’agit cependant pas d’une spécificité d’action puisque d’autres régions du tronc cérébral sont également capables d’inhiber la transmission spinale de la nociception (noyau réticulaire latéral, noyau du faisceau solitaire, région bulbaire rostro-ventrale, locus coeruleus, aire para-brachiale, hypothalamus latéral, noyau rouge, substance noire…).

Plus récemment, a été développée une théorie particulièrement séduisante, basée sur la notion de Contrôle Inhibiteur Diffus induit par la Nociception (CIDN). Le support anatomique de cette théorie est représenté par les neurones convergents, le faisceau spino-thalamique dont certaines fibres se connectent avec plusieurs structures de la formation réticulée bulbaire et le faisceau réticulo-spinal, cheminant dans le funiculus dorso-latéral. Au niveau de la formation réticulée bulbaire, un rôle essentiel est assumé par le noyau Subnucleus Reticularis Dorsalis dont les neurones répondent, depuis l’ensemble du corps, à tout stimulus nociceptif quelle qu’en soit sa nature. Selon cette théorie, l’activité électrique des neurones convergents, soumis en permanence à de multiples informations sensitives non spécifiques, est constante. Cette théorie neurophysiologique récente est confirmée par plusieurs données expérimentales et cliniques : le caractère hétérotopique de cette inhibition permet d’expliquer que l’implication d’un stimulus nociceptif est lui-même capable de diminuer voire de masquer une douleur issue d’une partie différente et éloignée du corps, surtout si elle est plus faible. Cette observation selon laquelle « une douleur peut en cacher une autre » est connue depuis l’antiquité et est à l’origine des phénomènes de « contre-irritation » ou « contre-stimulation », à l’origine de l’effet induit par certains traitements apparemment empiriques (décharges électriques, moxibuction, certaines formes d’acupuncture…).

Support neurobiochimique

La transmission, la modulation, la perception du message nociceptif sont la résultante de la libération de nombreuses substances biochimiques, les unes excitatrices, les autres inhibitrices. Au niveau périphérique, l’activation des terminaisons libres des fibres Aδ et C est assurée par plusieurs substances : la bradykinine qui augmente la perméabilité capillaire, les ions K+ et H+ issus des lésions tissulaires, l’histamine prurigineuse puis douloureuse à concentration plus élevée, issue des granules des mastocytes, la substance P à l’origine d’une vasodilatation et d’une dégranulation des mastocytes et enfin les prostaglandines et les leucotriènes jouant un rôle de médiateur dans la sensibilisation des récepteurs à l’action des autres substances. A ce niveau, la cyclo-oxygénase (COX), responsable de la formation de thromboxane et des prostaglandines à partir de la dégradation de l’acide arachidonique, est inhibée par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (exemple du ketoprophène) : il existe deux iso-enzymes, dénommés COX-1 et COX-2 dont le rôle fonctionnel est différent. La COX-1 est une enzyme constitutive de la cellule et contribue à l’homéostasie cellulaire : son inhibition par les anti-inflammatoires non stéroïdiens est responsable de la plupart des effets indésirables de ces substances. Par contre, la COX-2 est une enzyme adaptative dont la synthèse est induite dans les cellules exposées à des agents pro-inflammatoires : son inhibition est responsable des effets anti-inflammatoires et probablement des effets antalgiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens. La découverte récente d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, sélectifs de la COX-2, permet de limiter les habituels effets indésirables.

La corne dorsale de la moëlle doit être considérée non seulement comme une plaque tournante des informations mais également comme une véritable usine biochimique, caractérisée par une concentration importante de substances excitatrices et inhibitrices, intervenant dans les processus de transmission et de filtrage de l’information nociceptive. Toute augmentation des décharges des fibres afférentes primaires entraîne une sensibilisation centrale des neurones médullaires impliqués dans la transmission du message nociceptif (neurones convergents), directement liée à une augmentation de la libération locale d’acides aminés excitateurs : aspartate et glutamate. Ces médiateurs agissent sur les récepteurs AMPA dont l’activation conduit à une dépolarisation rapide de la zone post-synaptique et des récepteurs NMDA de mise en jeu plus progressive. Il en résulte notamment une expulsion des ions Mg²+ bloquant le canal Na²+-Ca²+ couplé au récepteur NMDA et une entrée massive d’ions Ca²+ dans le neurone convergent, induisant des modifications importantes de l’excitabilité neuronale par l’intermédiaire de phénomènes intracellulaires à l’origine des principales perturbations de l’activité neuronale sous-tendant les phénomènes de sensibilisation centrale : réduction du seuil nociceptif, augmentation de la réponse à tout stimulus nociceptif, augmentation de la durée de la réponse consécutive à un stimulus douloureux bref et élargissement de la zone douloureuse au-delà des tissus lésés. Simultanément, peuvent intervenir, dans les phénomènes de modulation du message nociceptif au niveau de la corne dorsale de la moëlle, des substances inhibitrices telles que l’acide gamma-aminobutyrique (GABA) mais également de nombreuses substances opioïdes endogènes (enképhaline, dynorphine…). De nombreux récepteurs opioïdes se situent sur les terminaisons des fibres afférentes primaires. La morphine agirait au niveau spinal en mimant et en renforçant le mécanisme physiologique notamment assuré par les opioïdes endogènes : freination de la libération de la substance P, neuromodulateur libéré par les fibres fines au niveau des synapses axono-dendritiques.

La morphine possède également une action indirecte centrale, inhibant les Contrôles Inhibiteurs Diffus induits par la Nociception (CIDN), renforçant ainsi le bruit de fond somesthésique et noyant le message nociceptif au sein de ce bruit de fond.

Ainsi, existe un système neuronal endogène extrêmement complexe, assurant la modulation de la sensation douloureuse au niveau spinal segmentaire et au niveau supraspinal. La confrontation des données anatomiques, neurophysiologiques et neurobiochimiques paraît globalement cohérente et fournit progressivement aux cliniciens de nouvelles armes thérapeutiques.

CONSIDERATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THERAPEUTIQUES

Selon la durée

En fonction de la durée on distingue : la douleur aiguë et la douleur chronique.

La douleur aiguë est une douleur symptôme d’installation récente et transitoire qui peut être assimilée à un signal d’alarme devant une agression vis-à-vis de l’organisme. La douleur est alors un mécanisme d’alerte qui permet à l’organisme d’éviter les situations dangereuses, l’apparition et l’extension des lésions et qui sert enfin au maintien de l’intégrité de l’organisme. Elle s’associe à des manifestations d’anxiété.

La douleur chronique (après 3-6 mois) est une douleur-maladie, un syndrome à part entière, survenant dans des conditions pathologiques, persistant au cours du temps qui ne protège pas et qui devient néfaste. Elle traduit la transformation des mécanismes de la douleur sous l’influence des conséquences psychologiques. Elle n’a plus aucune fonction (d’alarme ou de protection), ni aucun objectif biologique. Elle s’associe à des manifestations dépressives.

Selon le mécanisme étiologique

On distingue classiquement 3 types de douleurs, selon le mécanisme qui en est à l’origine :

– douleurs par excès de stimulation nociceptive

– douleurs neurogènes

– douleurs idiopathiques (psychogènes).

Ces trois types de douleurs présentent des caractéristiques physiopathologiques différentes, et donc des approches thérapeutiques différentes.

Douleurs par excès de nociception

Ce sont les plus fréquentes. Elles résultent d’une absence d’adaptation des nocicepteurs, en l’absence de toute lésion ou dysfonctionnement du système nerveux périphérique ou central. Ce sont classiquement les douleurs inflammatoires, traumatiques. Les principes du traitement sont, selon les cas :

• de supprimer la cause (traitement étiologique),

• de limiter ou supprimer l’effet excitateur au niveau des nocicepteurs (antalgiques périphériques),

• d’interrompre la transmission des messages nociceptifs le long des voies de la douleur (antalgiques centraux, blocs anesthésiques, neurochirurgie).

En ce qui concerne les douleurs trigéminales, les douleurs par excès de nociception sont certainement les plus fréquentes : douleurs pulpaires, parodontales, muqueuses….

Le cas typique est la douleur de pulpite : lors de l’inflammation pulpaire, les médiateurs chimiques provoquent une vasodilatation pulpaire et une stimulation des fibres pulpaires nociceptives Aδ et C. Le fait que la pulpe soit enfermée dans une cavité à parois inextensibles rend le processus inflammatoire particulièrement douloureux.

Le traitement est avant tout étiologique : suppression de la cause de l’inflammation (carie, traumatisme, …) et, éventuellement, ablation du tissu pulpaire si la pulpe est jugée irréversible. Les antalgiques périphériques ont une certaine efficacité dans les phases initiales de la pulpite, mais deviennent totalement inefficaces en phase aiguë.

Douleurs neuropathiques

Ce sont des douleurs liées à une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux périphérique ou central. Elles se manifestent donc en l’absence de toute stimulation des nocicepteurs. Ces douleurs sont généralement caractérisées par un fond douloureux permanent de type brûlure sur lequel se greffent à une fréquence variable, des crises douloureuses paroxystiques à type de décharge électrique. Les mécanismes incriminés sont la sensibilisation des structures nerveuses centrales.

Des signes neurovégétatifs sont souvent associés : troubles vasomoteurs (rougeur) et sécréteurs (larmoiement, rhinorrhée, sudation).

Les causes de ces douleurs neurogènes sont le plus souvent :

• des lésions des nerfs périphériques d’origine traumatique (douleurs de déafférentation), virale (zona), diabétique (neuropathie diabétique),

• des lésions de certaines structures nerveuses centrales, en particulier du thalamus (douleurs par levée d’inhibition).

Le traitement de ces douleurs peut être :

médicamenteux : diverses molécules sont utilisées selon les pathologies :

– pour le traitement de fond, on utilise les antidépresseurs tricycliques,

– pour soulager les crises, on utilise les antiépileptiques tels que la carbamazépine (TégrétolR),

par neurostimulation cutanée (douleurs de déafférentation avec levée d’inhibition). Les douleurs neuropathiques sont parfois difficiles à contrôler et peuvent devenir chroniques.

Dans le domaine orofacial, un exemple pourrait être la névralgie (essentielle) du trijumeau (V), qui se caractérise par des crises douloureuses paroxystiques (décharges électriques) dans le territoire de l’une des branches du V avec une forte prédominance pour le V2 ou le V3 (96 % des cas). La crise est de courte durée inférieure à 2 minutes, unilatérale, et les épisodes de crise sont séparés par des périodes de rémission. L’examen neurologique est normal (pas de déficit moteur ou sensitif). Un élément important du diagnostic est l’existence de zones gâchettes dont la stimulation, même très légère, suffit à déclencher la crise. Les sujets atteints n’osent parfois plus se laver, se raser, se moucher, se brosser les dents, manger, parler, de peur de déclencher une crise). Cette affection est plus fréquente chez la femme à partir de 50 ans.

Actuellement, une cause très fréquente de cette névralgie du V semble avoir été identifiée. Il s’agit d’une boucle vasculaire qui comprimerait la racine trigéminale au niveau du ganglion de Gasser entraînant des influx excitateurs dans cette racine ou sa démyélinisation. D’autres causes sont possibles, en particulier la sclérose en plaques.

Le traitement de première intention est médical et repose sur l’administration de carbamazépine (TégrétolR), dont l’efficacité est un signe diagnostic. En cas d’échec, un traitement chirurgical peut être proposé :

– décompression neurovasculaire (sujets jeunes), avec d’excellents résultats,

– alcoolisation ou thermocoagulation du ganglion de Gasser (sujets âgés).

Douleurs idiopathiques (psychogènes).

Ce sont des douleurs sans cause organique apparente que l’on qualifie parfois, probablement de façon abusive, de douleurs psychogènes. Il est vrai qu’elles surviennent souvent dans un contexte psychologique particulier : anxiété, angoisse, dépression, hypocondrie, cancérophobie.

Au niveau de la sphère orofaciale, différents types de douleurs sont classés dans ce groupe :

– odontalgies atypiques (ou douleurs dentaires fantômes)

– stomatodynies.

Les stomatodynies sont des douleurs de type brûlure au niveau de la muqueuse buccale. On les rencontres le plus souvent chez les femmes après la ménopause. Différentes étiologies ont été proposées sans véritable confirmation à ce jour :

– facteurs hormonaux (œstrogènes)

– facteurs irritatifs locaux (prothèses, candidoses, allergie aux métaux).

Les facteurs psychologiques semblent jouer un rôle important, compte tenu du contexte psychologique particulier souvent rencontré. Les stomatodynies seraient alors l’expression d’un symptôme dépressif.

MODELES D’ETUDE DE LA DOULEUR

Des modèles animaux sont nécessaires pour l’étude de la douleur. Mais pour que ces modèles soient valides, ils doivent au moins reproduire le malaise étudié. En plus de contribuer à l’élucidation des mécanismes physiologiques et physiopathologiques de la douleur, de tels modèles permettent aussi de faire l’essai de nouvelles approches thérapeutiques.

Modèles de douleurs neuropathiques

Le terme «douleur neuropathique» réfère à la douleur qui provient d’une pathologie qui cible le système nerveux. Parmi ces conditions, citons le diabète, le zona, les réactions associées à une compression d’un nerf, un traumatisme d’un nerf, les »canalopathies » et les maladies auto-immunes [22].

Plusieurs modèles animaux ont été utilisés pour l’étude de la douleur neuropathique [95]. Dans le modèle de Bennett et al. [12], des ligatures légèrement constrictives sont placées autour du nerf sciatique pour produire une douleur neuropathique chez le rat. Ce modèle présente de l’hyperalgésie à la chaleur radiante et aux stimuli chimiques, de l’allodynie à la stimulation mécanique et de la douleur spontanée.

D’autres modèles ont été utilisés : le modèle de Seltzer et al. [88] repose sur un dommage partiel du nerf sciatique ; Kim et Chung [55] ont développé un modèle de douleur neuropathique périphérique avec ligature légère des nerfs spinaux L5 et L6 ou seulement L5.

Modèles de douleurs musculaires et articulaires

Sluka et al. (2002, 2001) [95] ont remarqué le besoin d’un modèle animal pour étudier la douleur musculo-squelettique chronique. En sachant que la diminution du pH intra-tissulaire, telle qu’observée pendant les processus d’inflammation, en présence d’hématomes, et suite aux exercices musculaires isométriques, ont un lien avec la douleur, un modèle de douleur chronique a été proposé par Issberner et al. [52].

Il s’agit de deux injections de saline acide avec un pH de 4 dans les muscles gastrocnémiens des rats lesquelles permettent de développer une hyperalgésie généralisée chez ces rongeurs pouvant durer jusqu’à quelques semaines. Suite à l’injection de 100 μl de la solution acide, le pH du tissu musculaire diminue de 7,2 à 6,5 et revient à son niveau de base en sept minutes. Les dommages tissulaires causés par ces injections sont minimes et ne différent pas de ceux produits par l’injection d’une solution saline neutre. De plus, aucun signe d’inflammation n’est observé. Le modèle de Sluka et al. [95] visait à reproduire les symptômes de douleur chronique observés dans les syndromes tels que la fibromyalgie.

Des infusions de solution saline hypertonique dans les masséters chez l’homme produisent d’importantes hypersensibilités dans les structures ipsilatérales à l’administration de la solution qui s’étendraient jusqu’aux dents postérieures supérieures et inférieures, la région du muscle temporal et l’articulation temporo mandibulaire (ATM) [100].

En se basant sur les travaux de Steen et Reeh [98], Sluka et al., [95]ont développé leur modèle de douleur chronique chez les rongeurs basé sur deux injections d’une solution saline acide (pH = 4), injections séparées par une période de deux à cinq jours. Selon ces auteurs, les dommages causés au muscle par ces injections sont minimes et ne diffèrent pas de ceux observés dans le groupe témoin. Ce modèle a déjà été utilisé dans plusieurs études [94, 11].

Modèles de douleurs inflammatoires

Méthodes chimiques

Il existe différents modèles expérimentaux de douleurs inflammatoires qui ont recours à des méthodes chimiques [85]. Des substances inflammatoires sont utilisées afin de produire une douleur persistante. Parmi celles-ci, les plus souvent utilisées sont le «complete Freund’s adjuvant» (CFA) composé de mycobactéries inactivées et séchées (M. Tuberculosis le plus souvent) [81, 51] la carraghénine [54] et la capsaïcine [64]. Par exemple, le CFA a été utilisé par Ren [77] dans les tissus des régions péri-temporo-mandibulaire et péri-orale pour l’induction d’une douleur inflammatoire causant une allodynie pouvant durer jusqu’à deux semaines.

Dans ces modèles inflammatoires nous décrirons de manière détaillée le test au formol orofacial [28] qui a été utilisé dans cette étude.

Test au formol orofacial

La région orofaciale est l’une des régions du corps la plus innervée. Cette région concentre quelques unes de douleurs aiguës les plus courantes notamment celles qui accompagnent les états pathologiques des dents et de ses tissus de soutien. Il est aussi fréquent d’y observer des douleurs chroniques (névralgie post-herpétiques, migraine) ou des douleurs irradiantes. Cependant les mécanismes sous–jacents de ces douleurs sont encore mal connu [13]. En outre, sauf pour les modèles de douleurs neuropathiques trigéminales [13, 108], la plupart d’entre eux sont basés sur des mesures brèves de seuil ou de latence (de quelques millisecondes à quelques secondes) par des stimulations thermiques, mécaniques ou électriques des dents, de la peau ou des muqueuses buccales [57]. Même si des études récentes fournissent des informations utiles au sujet de certains mécanismes de la nociception elles ne visent pas spécifiquement l’aspect clinique de la douleur. Le test au formol est considéré comme le test approprié pour étudier le volet clinique de la douleur.

Description de la procédure expérimentale

Animaux

Dans sa description initiale selon Clavelou et al. [28], le test au formol orofacial a été réalisé chez des rats Sprague-Dawley pesant entre 220 et 280 g. Cependant d’autres études ont utilisés des rats de poids inférieur (170-220 g) principalement pour des raisons pratiques sans aucune influence sur les résultats [37, 27].

Préparation ou acclimatation des animaux

Dans le laboratoire, les animaux sont maintenus à une température de (23 ± 1°C), ils sont mis 12h dans la lumière et 12h dans l’obscurité avec la lumière à 8h et ceci pendant au moins une semaine avant les expériences. Les séances de test sont réalisées pendant la phase de lumière dans un endroit calme et à température contrôlée et éloigné de la salle de la colonie [3, 47, 82]. Les rats n’ont pas accès à la nourriture ou à l’eau pendant le test.

La boîte de test se compose d’une chambre en verre de 30x30x30 cm3 avec miroir sur le côté. Une caméra vidéo, située à 1 m de la zone de test et offrant une vue dégagée des pattes en contact avec les babines, est utilisée pour l’enregistrement des comportements des animaux [56]. La chambre est lavée avec un détergent désinfectant et séchée après chaque période d’observation. Chaque animal est placé dans la boîte pour une période de 10 mn à s’acclimater à son nouvel environnement avant l’injection de formol.

Solutions : concentration et volume

Dans sa description originale, le test orofacial chez le rat a été réalisé avec des injections de 50µl de formol à 5%. La solution est préparée à partir de stock de formol disponible dans le commerce dilué dans une solution saline isotonique pour atteindre une concentration de formaldéhyde finale de 1,85%. Cependant, plus tard, Clavelou et al., (1995) [27] ont montrés, que de faibles concentrations de formol (environ 1,5%) doivent être utilisés pour améliorer la sensibilité du modèle et permettre la détection des deux effets hypo et hyperalgiques et aussi pour minimiser la souffrance des animaux. Aussi, éviter des concentrations locales de formaldéhyde trop élevés peut limiter les risques de désensibilisation des fibres périphériques [71].

Site d’injection

La solution est injectée dans la lèvre supérieure, juste à côté du nez (figure 4). Des expériences antérieures avaient montré qu’une injection plus latérale n’a pas suscitée de réponses systématiques et stéréotypées de frottement de la face observée après injection à proximité de la ligne médiane. Des injections dirigées vers le centre de la lèvre ont également été réalisées avec succès [37, 56], Immédiatement après, les animaux sont retournés à la cage pour une période d’observation de 45 minutes.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LA NOCICEPTION OROFACIALE

1. DEFINITIONS

1.1. NOCICEPTION

1.2. DOULEUR

2. COMPOSANTES DE LA DOULEUR

2.1. COMPOSANTE SENSORI-DISCRIMINATIVE

2.2. COMPOSANTES AFFECTIVO-EMOTIONNELLE ET COMPORTEMENTALE

2.3. COMPOSANTE COGNITIVE

3. INNERVATION DE LA REGION OROFACIALE

3.1. INNERVATION SENSITIVE

3.2. INNERVATION MOTRICE

3.3. INNERVATION VEGETATIVE

4. DOULEURS OROFACIALES

4.1. SPECIFICITES DES DOULEURS OROFACIALES

4.2. MECANISMES NEUROPHYSIOLOGIQUES DES DOULEURS OROFACIALES

4.2.1.Voies périphériques de douleurs orofaciales

4.2.1.1. Nocicepteurs et afférences primaires

4.2.1.2. Activation des nocicepteurs

4.2.2.Relai au niveau du tronc cérébral

4.2.2.1.Complexe sensitif du trijumeau

4.2.2.2.Sous-noyau caudal

4.2.2.3.Sous-noyau oral

4.2.3.Voies ascendantes

5. SYSTEMES DE CONTROLES DE LA DOULEUR

5.2. CONTROLES SEGMENTAIRES

5.3. CONTROLES D’ORIGINE SUPRA-SPINALE

5.4. SUPPORT NEUROBIOCHIMIQUE

6. CONSIDERATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THERAPEUTIQUES

6.1. SELON LA DUREE

6.2.. SELON LE MECANISME ETIOLOGIQUE

7. MODELES D’ETUDE DE LA DOULEUR

7.2. MODELE DE DOULEURS NEUROPATHIQUES

7.3. MODELE DE DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES

7.4. MODELE DE DOULEURS INFLAMMATOIRES

7.3.1. Méthodes chimiques

7.3.2. Test au formol orofacial

7.3.2.1. Description de la procédure expérimentale

7.3.2.2. Validation du test au formol orofacial

7.3.2.3. Avantages et inconvénients du test

DEUXIEME PARTIE : HYDROXYDE DE CALCIUM ET MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE

1. HYDROXYDE DE CALCIUM

1.1. COMPOSITION CHIMIQUE

1.2. PRESENTATION DU PRODUIT

1.3. PROPRIETES

1.3.1. Propriétés anti-inflammatoires

1.3.2. Propriétés antibactériennes

1.3.3. Activité de reminéralisation

1.3.4. Propriétés anti-endotoxiques

1.3.5. Propriétés antifongiques

1.3.6. Biocompatibilité

1.4. APPLICATIONS CLINIQUES

1.4.1. Médication intracanalaire

1.4.2. Coiffage pulpaire

1.4.3. Apexification et apéxogénèse

1.4.4. Autres applications cliniques de l’hydroxyde de calcium

2. MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE (MTA)

2.1.COMPOSITION CHIMIQUE

2.2. PRESENTATION DU MATERIAU

2.3. PROPRIETES

2.3.1.Propriétés anti-inflammatoires

2.3.2. Capacité de scellement

2.3.3. Propriétés antibactériennes

2.3.4. Propriétés antifongiques

2.3.5. Biocompatibilité

2.3.6. Radio-opacité

2.4. APPLICATIONS CLINIQUES

2.4.1. Coiffage pulpaire et pulpotomie

2.4.2. Traitements des perforations

2.4.3. Chirurgie endodontique

TROISIEME PARTIE : EFFETS ANTINOCICEPTIFS DE L’HYDROXYDE DE CALCIUM, DU MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE ET DU KETOPROFENE

1. JUSTIFICATION

2. OBJECTIFS

3. MATERIEL ET METHODE

3.1. TYPE ET CADRE D’ETUDE

3.2. ANIMAUX

3.4. CONDITION D’ACCLIMATATION AU LABORATOIRE..

3.5. REPARTITION DES RATS

3.6. PREPARATION DES SOLUTIONS

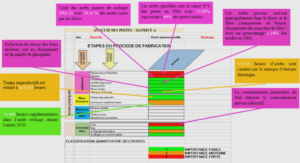

3.7. EVALUATION DES EFFETS NOCICEPTIFS DES DIFFERENTS PRODUITS

3.8. EVALUATION DES EFFETS ANTINOCICEPTIFS DES DIFFERENTS PRODUITS

3.9. RECUEIL DES DONNES .

3.10. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES

4. RESULTATS

4.1.REPONSE COMPORTEMENTALE NOCICEPTIVE

4.2. EFFET DES DIFFERENTS PRODUITS INJECTES DANS LES DEUX PHASES SELON LES ECHELLES DE NOCICEPTION

4.3. SCORE DE NOCICEPTION EN FONCTION DU TEMPS

4.4. SCORE DE NOCICEPTION DANS LES DEUX PHASES

5. DISCUSSION

5.1. LIMITES ET CONTRAINTES DE L’ETUDE

5.2. POIDS DES RATS

5.3. REPONSE COMPORTEMENTALE NOCICEPTIVE ET SCORE DE NOCICEPTION

CONCLUSION

REFERENCES

Télécharger le rapport complet