Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

DETERMINATION DES METHODES D’EDUCATION

Les méthodes d’éducation sont des outils pour atteindre les objectifs éducationnels, pour optimiser cette atteinte. Il faut toujours tenir compte des trois niveaux par type de savoir. La détermination des méthodes respecte donc ces niveaux, et leur application doit mener de façon sure à l’acquisition des savoirs requis.

Le choix peut se faire suivant une gamme de méthodes. Il est nécessaire d’avoir une liste et des explications de départ sans prétendre à une exhaustivité.

METHODE DE PRESENTATION DU SAVOIR OU CONNAISSANCE

On peut citer des méthodes de groupe et des méthodes autodidactiques.

Méthodes de groupe :

Méthodes et explication :

Cours magistral : sa durée est d’environ quarante minutes. Utilisé surtout dans les faculté, il transmet des notion technique suivies de prises de note de la part des participants. Il ne tient donc pas compte des différences de niveau des auditeurs. L’essentiel serait de finir un certain programme. Il est utile pour le souvenir des faits et utilisé pour les débutants

Exposé mini –cours :

Ce sont de petits flashs de trente minutes maximum. Les objectifs sont bien précisés à chaque changement de paragraphe. Chaque paragraphe contenant les mots clés et leurs interférences. Leurs utilisations pratiques. Les minis cours essaient d’offrir aux apprenants le minimum de connaissance. Ils permettent à un certain degré d’interpréter les données.

Conférence : elle est d’une durée inférieure à une heure. C’est un exposé renfermant également les notions techniques essentielles qui permet à l’auditoire d’avoir des éléments d’interprétation et renforce ses souvenirs sur des notions antérieurement acquises. La conférence peut servir pour des personnes déjà initiées dont il faut améliorer la capacité d’interprétation.

Séminaire : ce sont des réunions faites sur une période d’une semaine à dix jours, ou les participants sont souvent de différentes professions. Le lieu ou se déroule le séminaire permet de changer du cadre de travail habituel, de faciliter les contacts et les échanges et d’acquérir idées et termes requis. On utilise souvent l’exposé ou l’entretien dirigé d’un spécialiste. Les débats sont libres. Une préparation multisectorielle et pluridisciplinaire du séminaire peut s’avérer nécessaire. Le séminaire est utilisé pour augmenter la capacité d »apporter des solutions.

Panel où table ronde : c’est une méthode d’échange de savoir sans préjuger de son intériorisation. Chaque participant pend la parole à tour de rôle concernant une question précise. Le panel permet de se remémorer des faits et de travailler l’interprétation des données. Il est nécessaire que l’animateur soit compétent pour diriger la séance et éviter ainsi des errements d’objectifs ou l’infiltration d’imprécisions.

Méthodes des cas : elle est indiquée pour étudier de long en large un sujet précis pour en faire ressortir tous les aspects ayant un impact sur le souvenir des faits, chaque niveau de savoir peut donc être l’objet d’un sujet de cas particulier dont l’étude à pour but d’améliorer son expression. Il peut y avoir collaboration multisectorielle. L’étude des cas peut se passer en quelques heures ou nécessiter plusieurs reprises

Jeu d’entreprise :

Cette méthode est utilisée pour augmenter la compréhension et la conscience d’une opération. Elle est utile au cours de l’exécution d’un programme déjà entamé car permet la précision des termes abstraits échappant à l’observation instantanée. Ces jeux utilisent la simulation, l’étude des cas. Un modèle de solution est à établir pour aider à la résolution des cas à problème identique. Cette méthode permet donc de travailler l’interprétation des données et la solution d’un problème.

Les méthodes der groupes nécessitent écran tableau, flip-chips, appareil diapositif, rétroprojecteurs, magnétoscope, téléviseur,…qui sont des outils dans la communication.

Méthodes autodidactiques :

Il s’agit plutôt d’un processus à adopter personnellement par l’éducateur en premier lieu.

ETAPE :

Choix de la documentation : la documentation doit être suffisante. Il peut s’agir d’extraits, d’ouvrages ou de livres, d’apport de spécialiste ou de pédagogue, de synthèse de travaux personnels ou d’une formation récente, de la déclaration de politique pour une action déterminée…

Lecture classification et inscription :

L’éducateur s’efforce de distinguer dans le savoir qu’il lit si ce dernier se situe pour les apprenants au niveau des faits encore à se souvenir, ou déjà connus mais encore insuffisamment interprétés, ou encore si les apprenants n’arrivent pas à saisir l’utilité pratique. Il faut donc inscrire la connaissance dans un tableau à trois colonnes formées par les niveaux de savoir de Mac Guire

Récapitulation et consensus : c’est un travail d’une équipe d’éducateurs. La préparation peut avoir été faite par une seule personne à qui ion a confié la tache. Mais la récapitulation consiste à ajouter ensemble des idées ou des phrases à inscrire dans le tableau des niveaux connaissance. Elle permet de rectifier ensemble l’appartenance à l’un ou à l’autre niveau. Le consensus consiste à sortir de la réunion avec la liste des faits à se souvenir, la liste des idées à interpréter, la liste des solutions à posséder, compte- tenu du profil IEC de la population cible considérée.

Vérification de validité des objectifs éducationnels :

Dans l’étape précédente à la rédaction du contenu, les objectifs éducationnels ont déjà été formulés. La méthode autodidactique des éducateurs permet de vérifier une nouvelle fois leur pertinence par rapport aux besoins ou problèmes IEC de connaissance relevés. Il doit y avoir également une logique entre les indicateurs calculés et les notions retenues après la méthode autodidactique.

Il parait que les méthodes autodidactiques sont un préalable au choix des méthodes de groupe qui sont alors un complément.

METHODES POUR LE SAVOIR ETRE OU OPTION

Il existe toujours les méthodes de groupe et les méthodes autodidactiques.

METHODES DE GROUPE :

Séance isolée : c’est une réunion de deux heures au maximum. Le sujet est centré sur un point précis où l’on a relevé une défiance d’option dans le groupe cible. L’orientation est dictée par les indicateurs de savoir être s’il agit d’une notion toute nouvelle pour l’ensemble des participants, ou pour laquelle ils ont déjà des réponses à donner, ou encore s’ils sont déjà à un certain niveau d’intériorisation. Ce type de séance permet de décider s’il est nécessaire de faire des prolongations.

Journée d’étude et journée d’étude multiples :

C’est une réunion au cours d’une journée sur un sujet précis. Les lacunes dans les niveaux d’option étant déjà déterminées, la journée d’étude a pour but d’améliorer l’expression des niveaux en combattant l’insuffisance par l’intermédiaire de recherche relationnelle des opinions à assimiler. Les journées d’études multiples sont une méthode de formation et de recyclage des responsable IEC et autres quel que soit le domaine du savoir à travailler.

Réunion de discussion : les participants doivent être limités à dix ou quinze personnes, et dirigés par un éducateur qui s’est bien préparé en matière d’opinion à changer.

Il peut s’agir de réunions successives de plusieurs jours, ou de réunions à répétition de durée limitée pour respecter l’emploi du temps de travail de la cible. Un niveau précis d’opinion est abordé pour régler les différences d’opinion dans le groupe. Cette différence peut se manifester par une différence de connaissance du sujet, ou différence de degré d’intériorisation. L’éducateur doit avoir fait au préalable le diagnostic d’opinion avec si possible des indicateur précis pour chaque participant. La préparation d’une réunion discussion est souvent multisectorielle.

Brainstorming : la règle d’interdiction de contrer et la règle de permission de piller les idées de l’autre sont les instruments utilisés. Les participants ont dépassé le niveau réponse. C’est déjà pour travailler l’intériorisation et amener les participants à un niveau d’excellence dans leur opinion sur un sujet donné.

Témoignage : c’est faire parler ceux qui ont déjà pu donner au moins une réponse au sujet concerné. Si c’est seulement au niveau réponse, l’éducateur animateur doit apporter des compléments ou des suppléments. Si le témoignage touche déjà la démonstration d’une intériorisation personnelle, l’éducateur soulignera les mots montrant le degré d’intériorisation acquis.

Discussion libre : chacun parle. Une idée peut contrer une autre. Mais l’éducateur doit faire un résumé éliminant les idées contraires et retenant les opinions adéquates. Elle est utilisée pour situer chaque participant et pour améliorer les niveaux d’expression de chaque niveau d’opinion.

Toutes ces méthodes exigent une capacité de synthèse et de sélection des éducateurs. Ils ont un pouvoir discrétionnaire pour le choix à faire mais doivent tenir compte de indicateurs déterminés parla collecte d’informations.

Méthodes aux didactiques :

Comme pour le savoir, c’est un processus, et ce sont les mêmes étapes appliquées aux niveaux d’opinion que sont la réceptivité, la réponse et l’intériorisation. On y retrouve donc :

– le choix de la documentation ;

– la lecture-classification-inscription aboutissant au tableau des niveaux d’opinion ;

– la récapitulation consensus ;

– la vérification de validité des objectifs éducationnels d’opinion.

METHODE POUR LE SAVOIR FAIRE OU APTITUDE :

Ce sont des méthodes de développement de la compétence. Comme précédemment, il existe aussi des méthodes de groupe, et des méthodes autodidactiques.

Méthode de groupe :

Démonstration : elle se fait pour une seule personne soit pour plusieurs. L’éducateur effectue devant les apprenants les gestes nécessaires pour accomplir une tache élémentaire donnée. Il réalise la tache à leur place pour leur en montrer la succession de ce qu’il faut faire. La démonstration n’est pas la simulation. Elle nécessite la présence des ressources matérielles prévues pour la tâche et son champ d’application, qu’il soit humain ou matériel. Cette méthode est utile pour initier ensuite le niveau d’imitation de l’apprenant.

Rôle plaing : c’est une procédé psychologique pour situer l’expression d’une dissension collective ou entrecueillette mais il peut être également utilisé pou niveler les capacités d’action des différents individus dans un même atelier. Il permet à chacun de contrôler sa compétence par rapport aux autres si les tâches sont identiques. En cas de tâches complémentaires, il permet de mieux comprendre la tâche de l’autre et de moduler la sienne en conséquence. L’intégration de chaque individu au groupe s’en trouve facilitée. Une cohésion de performance peut alors s’observer. Chacun joue un rôle qu’on peut inter changer et qu’on peut critiquer. La détection des prédispositions de chaque acteur et critiqueur aide à préciser ce qu’il faut leur apporter comme complément ou supplément de qualification. La productivité ne s’en trouvera qu’améliorée. Ce rôle playing est utilisé pour améliorer le niveau de contrôle du savoir faire.

Training group : c’est une formation non directive. Un groupe est déjà constitué ou est à constituer. Il est composé de plusieurs personnes pouvant avoir des tâches identiques ou des tâches complémentaires. C’est au groupe de déterminer quelle partie de tâches il a à améliorer, une formation d’imitation initiale ayant déjà fait ses preuves. Le groupe enregistre lui-même ses progrès. Un sentiment de construction et de progression commun s’ensuit, influant là encore positivement sur la productivité. Le training group peut servir aussi bien pour la direction que les cadres, les agents de maîtrise et les exécutants. On peut parvenir à un niveau de contrôle efficace du savoir faire.

Evaluation : c’est une méthode qui permet de situer le degré de maîtrise d’un acte et d’une tache élémentaire donnés. Une grille d’indicateurs de performances haute gamme. On aboutit à des performances haute gamme. La méthode peut être utilisée à n’importe quel niveau de MAC Guire mais est indiquée plus spécialement pour améliorer l’automatisme des intervenants.

Il apparaît une chronologie de l’utilisation de ces méthodes de groupe allant du niveau d’imitation jusqu’au niveau d’automatisme.

Méthodes autodidactiques :

Dans le cadre du savoir-faire, ces méthodes se manifestent par la répétition et la pratique à tous les niveaux.

Répétition : le procès consiste à reproduire plusieurs fois les mêmes taches après une démonstration ou une observation personnelle. Le producteur est l’apprenant. Il, est utile que l’éducateur précise le nombre de répétitions susceptibles de faire acquérir un contrôle suffisant de l’acte. On l’utilise pour augmenter le niveau d’imitation et assurer la transition vers le contrôle. Des sorties sur terrain sont nécessaires pour assurer le conditionnement psychologique de l’apprenant.

Pratique : c’est un stade après la répétition car on ne parle plus d’apprenant. La personne qui effectue les tâches est entrée dans le cadre professionnel. La pratique sert à maîtriser le contrôle des actes du plus au plus compliqué, et est utilisé pour atteindre également le niveau requis au stade d’automatisme. Cette méthode peut se réaliser par la personne seule ou sous la supervision de l’éducateur.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE

Chapitre I : PRESENTATION DU PROJET

Section 1 : Historique du projet

Section 2 : Caractéristiques du projet

2-1 : Fiche signalétique du projet

2-2 : Les critères pédagogiques

2-2-1 : DETERMINATION DES METHODES D’EDUCATION

2-2-2 : QUALIFICATION DES EQUIPES DE FORMATION

Section 3 : La formalité administrative du projet

3-1- Les autorisations d’ouvertures

3-2- : Pièces nécessaires

3-3 : Pièces à fournir pour la demande d’agrément

Chapitre II : ETUDE DE MARCHE

Section 1 : Description du marché

Section 2 : Analyse de l’offre

2-1 : Facteurs déterminant de l’offre

2-2 Identification des concurrents

2-2-1 Concurrents directs :

2-2-2 Concurrents indirects

Section 3 : Analyse de la demande

3-1 La demande potentielle sur le marché

3-2 Analyse des besoins de consommateurs

Chapitre III : Politique et Stratégie marketing envisagées

Section 1 : la politique marketing envisagée

1-1 La politique du prix

1-2 La politique des produits

1-3 La politique de distribution

1-4 La politique de communication

Section 2 : Les stratégies marketing

2-1 Stratégie de diversification

2-2 : Stratégie d’imitation

2-3 : Stratégie de différenciation

CONCLUSION DE LA 1ERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE

Chapitre I : LA TECHNIQUE D’EXPLOITATION

Section 1 : Identification des moyens techniques

1-1 : Les moyens matériels

1-2 : les moyens humains

1-3 : Les moyens financiers

Section 2 : Techniques d’exploitation envisagées

2-1 : La qualité de l’enseignement

2-2 : Qualité des matériels et des mobiliers de bureau

Chapitre II : Capacité de production envisagée

Section 1 : Evolution du chiffre d’affaires et production envisagée

1-1 : La production envisagée

1-2 : Evolution du chiffre d’affaires

Section 2 : Aspects quantitatifs et qualitatifs

2-1 : Aspects quantitatifs :

2-2 : Aspects qualitatifs :

Section 3 : Les différents moyens d’exploitation

3-1 : Les moyens humains

3-2 : Les moyens matériels

3-3 : les moyens financiers

Chapitre III : ETUDE ORGANISATIONNELLE

Section 1 : Organigramme de l’entreprise

1-1 : Définition de l’organigramme

1-2 : Structure d’organigramme

Section 2 : Description des fonctions

Section 3 : Recrutement du personnel

3-1 : Profil de recrutement

3-2 : Mode de recrutement

3-2-1 : Mode de recrutement du personnel administratif

3-2-2 : Mode de recrutement du personnel enseignant :

3-3 : la gestion du personnel

3-3-1 : la motivation

3-3-2 : le système d’information

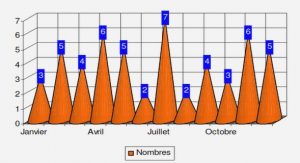

Section 4 : Chronogramme de l’activité

4-1 : Définition

4-2 : Chronogramme envisagé

CONCLUSION DE LA 2EME PARTIE

TROISIEME PARTIE

Chapitre 1 : LES COUTS DES INVESTISSEMENTS

Section I : Les investissements nécessaires

1.1 Immobilisations incorporelles

1.2 Immobilisations corporelles

1.3 Récapitulation des coûts d’investissements

1.4 Fonds de roulement

Section 3 : Tableau des amortissements

Section 4: Tableau de remboursement des dettes

SECTION 5 : Compte de gestion

5-1 Compte des charges

5-2 -Récapitulation des charges

5-3 :- Compte de produit

5-3-1- : chiffre d’affaires

CHAPITRE II : ETUDE DE FAISABILITE ET ANALYSE DE RENTABILITE

Section 1 : Compte de résultat prévisionnel

Section 2 : plan de trésorerie

Section3: bilan prévisionnel

Section 4: Tableaux de Flux de Trésorerie

Chapitre III : EVALUATION DU PROJET

Section 1 : Evaluation financière

1-1 : La valeur actuelle nette (VAN)

1-2 : Le taux de rentabilité interne (TRI)

1-3 :L’indice de profitabilité (IP)

1-4: Le délai de Récupération des Capitaux Investis (DRCI)

Section 2 : Evaluation économique

2-1 : la valeur ajoutée

2-2 : Ratios de performance économique

2-3- : Evaluation selon les critères d’évaluation

2-3-1- : La pertinence

2-3-2- : L’efficacité :

2-3-3- : L’efficience :

2-4- : La durée de vie

Section 3 : Evaluation sociale

3-1- : Evaluation sociale

3-1-1 : Création d’emploi

3-2- : Développement de la région :

Section 4 : Impacts du projet

4-1- : Impact économique

4-2 : Impact financier

4-3 : Impacts sociaux

Conclusion de la 3eme partie

CONCLUSION GENERALE

CADRE LOGIQUE

ANNEXE

BIBLIOGRAPHIE

Télécharger le rapport complet