Le sport est une pratique sociale et culturelle ; ses formes, ses valeurs, ses institutions sont des productions sociales, historiques. Une des questions qui doit intéresser la sociologie du sport est de rendre intelligibles les conditions de possibilité de pratique des femmes et plus généralement leurs conditions d’accès et de participation à l’institution et aux pratiques sportives.

Il fallait expliquer l’inégale présence des femmes dans le sport en fonction de leurs propriétés sociales et conditions d’existence (non pertinence sociologique d’une représentation univoque de « la femme »), mais aussi leur inégale présence dans les disciplines sportives, autrement dit mettre au jour et expliquer la distribution différentielle des femmes et des hommes dans les activités sportives. Ici encore, et bien que le lien ne se soit organiquement pas fait, les travaux engagés s’inscrivaient dans l’évolution très explicite des travaux de sciences sociales sur les femmes et le féminin, avançant, dès le tournant des années quatre-vingt, la nécessité de ne pas se limiter aux approches dissociées, voire « dichotomiques », du féminin et du masculin mais « de poser la question » de la différence des sexes et plus généralement « du rapport entre les pratiquants et la discipline ».

Le sport, structurellement résistant à l’investigation des sciences sociales, durablement présenté, étudié, enseigné comme une entité neutre, ne s’est pas facilement ouvert aux approches mettant en évidence les logiques de distinction, de différenciation, de domination entre les groupes sociaux et les sexes. Le peu pensé des différences et des inégalités dans la sociologie du sport ne peut être analysé ici ; on peut simplement rappeler le peu d’intérêt de ces thématiques pour les chercheurs (et chercheuses) des sciences sociales — l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, l’économie… investissent peu et depuis peu de temps le champ du sport, beaucoup l’ont découvert récemment comme activité engageant le social, la culture, le politique, l’éthique…

Le sport (et soit dit en passant l’éducation physique scolaire) implique fondamentalement les corps. Les pratiques physiques et sportives sont des pratiques sociales où s’expriment et se construisent des « usages sociaux » des corps qui sont sexuellement différenciés car aux fondements des choix sportifs, il y a l’incorporation de rapports aux espaces, aux objets et plus généralement une inscription dans des « cultures locales particulières ».

APPROCHE HISTORIQUE

Le sport, véritable vitrine des activités physiques, n’est qu’un maillon de la chaîne des pratiques physiques. Des activités formelles aux activités informelles, une multitude de pratiques couvre le champ de la motricité ludique. La pratique du sport a été institutionnalisée.

«La pratique de l’éducation physique et du sport est un droit fondamental pour tous» Le droit au sport et aux activités physiques est établi depuis la création de l’Organisation des Nations Unies. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme a énoncé un cadre de droits et de devoirs et reconnu que « toute personne a droit au repos et aux loisirs » (article 24); « l’éducation doit viser au plein développement de la personnalité humaine… » (article 26); et « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté… » (article 27).

Le sport et les activités physiques ont été pour la première fois spécifiquement reconnus comme droits de la personne dans la Charte internationale de l’éducation physique et du sport adoptée en 1978 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). La Charte dispose ce qui suit : «L’exercice effectif des droits de tout homme dépend pour une part essentielle de la possibilité offerte à chacun et à chacune de développer et de préserver librement ses moyens physiques, intellectuels et moraux, et, en conséquence, l’accès de tout être humain à l’éducation physique et au sport devrait être assuré et garanti ».

La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989 souscrit également à la notion selon laquelle le sport et l’éducation physique constituent un droit de la personne. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29, les États parties sont convenus que « l’éducation de l’enfant doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ».

L’accent particulier mis sur l’égalité entre hommes et femmes dans cette nouvelle convention bénéficiera aux femmes et aux jeunes filles qui participent à des activités sportives. Ces dix dernières années, on a compris de plus en plus que l’accès au sport et à l’éducation physique et la participation à ces activités ne sont pas seulement un droit mais peuvent également être utilisés pour promouvoir un certain nombre d’objectifs de développement importants en facilitant les principes démocratiques, en favorisant le développement des capacités d’animation et en encourageant la tolérance et le respect, tout en permettant d’accéder aux possibilités et aux réseaux sociaux. Tous les domaines du développement peuvent être influencés par le sport, y compris la santé, l’éducation, l’emploi, l’inclusion sociale, le développement politique, la paix et la sécurité. Le sport peut contribuer à la réalisation de chacun des objectifs du Millénaire pour le développement de manière spécifique et créatrice. Les femmes jouent un rôle intégral dans la réalisation de chaque objectif et chaque objectif est essentiel pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Le sport féminin

Le sport se présente comme un facteur indispensable au développement de la société et au plein épanouissement de tout l’homme. Il tient une grande place dans la vie. Cette place a été acquise depuis belle lurette par les sportifs eux-mêmes, inspirés par l’excellence sportive et surtout par les jeux olympiques. Historiquement, la participation de la femme dans la pratique des activités physiques et sportives pose toujours un problème depuis la nuit des temps.

Dans l’Antiquité

Avant l’Antiquité, la pratique des activités physiques était défendue pour les femmes, les compétitions étaient réservées uniquement aux hommes, les femmes ne pouvaient même pas assister à ces compétitions et leur entrée dans les stades était interdite. Plus tard, dans l’Antiquité, les « jeux antiques » étaient toujours dominés par les cités les plus puissantes : Athènes et Sparte.

– A Athènes, Xénophon et Pausanias encourageaient la participation de la femme aux activités physiques et c’est à partir de ce moment-là qu’apparaissent les activités physiques pour les femmes .

– A Sparte, cité sous régime dictatorial, les filles et les garçons étaient éduqués et entrainés physiquement ; les filles pratiquaient les mêmes disciplines que les garçons car leur philosophie était : « une femme solide et en bonne santé donnerait à l’Etat des bébés à son image ». C’est ainsi que Lycurgue encourageait l’activité physique féminine et organisait des concours en conséquence. Il a ainsi déclaré : « l’enfant né de père et de mère vigoureux ne peut être lui-même que vigoureux ».

La philosophie était dans ce temps la production des citoyens aptes à servir l’Etat. Toute l’éducation des enfants était basée sur cette idéologie.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX

CHAPITRE I : APPROCHE HISTORIQUE

1-1 Le sport féminin

1-1-1 Dans l’Antiquité

1-1-2 Du 15ème au 18ème siècle

1-1-3 Du 19ème à l’époque moderne

1-1-4 A l’époque contemporaine

1-2 Histoire du Tennis

1-2-1 Naissance de la discipline

1-2-2 Evolution du Tennis dans le monde

1-2-3 Les femmes et le Tennis

CHAPITRE II : LE TENNIS A MADAGASCAR

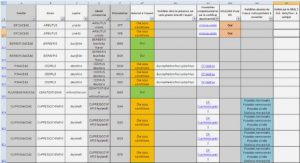

2-1 Analyse des performances

2-1-1 Au niveau mondial

2-1-2 Au niveau régional

2-2 Essai d’explication

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

3-1 Analyse théorique

3-1-1 Le milieu d’origine et la position sociale

3-1-2 Distribution sociale des pratiques et des classes

3-1-3 Les pratiques féminines

3-2 La motivation et la performance

3-2-1 La motivation

3-2-2 Les facteurs déterminants de la motivation

3-2-1-1 Perception de la valeur

3-2-1-2 Perception de la compétence

3-2-1-3 Perception de contrôle

3-2-3 Les indicateurs de la motivation

CHAPITRE IV : ACTIVITES DE TERRAIN

4-1 Méthodologie

4-1-1 Type de recherche

4-1-2 Population cible et passation

4-1-2-1 Population

4-1-2-2 Protocole de collecte des données

4-2 Présentation et interprétation des résultats

4-2-1 Influence des parents

4-2-1-1 La Catégorie Socioprofessionnelle

4-2-1-2 La socialisation des habitudes sportives de l’enfant

4-2-1-3 La socialisation différenciée en fonction du sexe

4-2-2 Influence de l’environnement

4-2-3 Influence de l’individu lui-même

4-2-3-1 L’estime de soi

4-2-3-2 L’autonomisation

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE