ECOLOGIE TROPHIQUE

Origine et évolution de la famille des Canidés

Selon certains auteurs (Van Valkenburgh, 1989 ; Macdonald et al., 2004), La famille des Canidés est originaire d’Amérique du Nord, elle est reconnue dès l’Éocène inférieur il y a environ 40 à 50 Millions d’années (Ma). La sous famille des Caninés est le résultat d’un rayonnement final qui a commencé il y a environ 10 à 12 Ma en Amérique du Nord à partir d’un genre ancien « Leptocyon », déjà connu dès le début de l’Oligocène (Macdonald et al., 2004). Les canidés tels que le loup et le renard ont commencé à diverger juste après, et ces deux lignées ont colonisés indépendamment l’ancien monde. Au cours du Miocène inférieur, ils ont pu quitter l’Amérique du Nord à travers le détroit de Béring pour atteindre l’Eurasie puis l’Afrique. Les canidés arrivent enfin en Amérique du Sud après la formation de l’isthme de Panama il y a environ trois Ma (Macdonald et al., 2004). Tout cela signifie que la famille des Canidés a atteint cette grande diversité connue aujourd’hui en quelques millions d’années seulement (Sillero-Zubiri et al., 2004). Le genre « Canis » est d’abord enregistré autour de la frontière entre le Miocène et le Pliocène (cinq à six Ma) sur le continent Nord Américain, tout en élargissant leur aire de répartition en Eurasie et en Afrique (Sillero-Zubiri et al., 2004).

Phylogénie des Canidés

Il y a eu toujours un grand intérêt à connaitre les relations phylogénétiques au sein des Canidés chez lesquels des progrès importants ont été réalisés dans ce sens au cours des trois dernières décennies. L’analyse du génome complet du chien réalisée par Lindblad-Toh et al. en 2005 afin d’obtenir un ensemble de gènes nucléaires à évolution rapide a permis de répondre, avec un soutien statistique solide, à de nombreuses questions qui restaient jusque là peu claires. En termes d’ordre de ramification et d’affinités les plus proches, des études ont été effectuées sur : Le Chien sauvage Africain, Licaon pictus (Creel & Creel, 2015), le dhole, Cuon alpinus (Venkataraman, 1998), le Loup Ethiopien, Canis simensis (Marino et al., 2012), le Loup gris, Canis lupus (Stenglein et al., 2011 ; Ruprecht et al., 2012 ; Caniglia et al., 2014), le coyote, Canis latrans (Bekoff & Wells, 1982 ; Way, 2003), le Chacal à dos noir, Canis mesomelas (Moehlman, 1979), et le Chacal doré, Canis aureus (Moehlman, 1983).

Organisation sociale et reproduction

L’organisation sociale chez les carnivores est basée sur trois composantes : 1) la taille et la composition des groupes et leur répartition spatio-temporelle ; 2) les modes de reproduction et 3) la structure sociale, définissant les interactions et les relations de parenté entre les individus d’un groupe (Kappeler & Van Schaik, 2002 ; Kappeler et al., 2013). L’unité sociale de base la plus commune chez les Canidés est une paire monogame, qui marque et défend son territoire contre les intrus (Moehlman, 1987) et où les deux parents élèvent mutuellement leur progéniture (Moehlman, 1989). Des différences par rapport à cette unité de base peuvent exister où plusieurs individus matures ont la possibilité de former un même groupe comme chez le Chien sauvage d’Afrique Lycaon pictus (Girman et al., 1997). D’autres canidés peuvent avoir un comportement de polygamie tel que le Renard arctique Vulpes lagopus (Carmichael et al., 2007 ; Cameron et al., 2011).

D’après Khidas (1990), des groupes de Loup doré d’Afrique formés par des femelles et leurs petits sont observés en dehors de la période de reproduction à la recherche de la nourriture. Dans certaines conditions, le groupe peut être plus complexe où le couple reproducteur partage son territoire avec des adultes subordonnés non reproducteurs qui sont habituellement des descendants philopatriques des années antérieures (Moehlman, 1979 ; Girman et al., 1997 ; Sparkman et al., 2011), mais peuvent également être des individus sans rapport avec le couple (Meier et al., 1995 ; Grewal et al., 2004). L’attribution des tâches pour chaque individu au sein du groupe peut être influencée par le sexe ou la position dominante (Mech, 1999) ; le couple dominant guide généralement les activités du groupe (Peterson et al., 2002). Au moment où les petits atteignent la maturité sexuelle, deux chemins différents peuvent être suivis: 1) des individus se dispersent et tentent d’établir un nouveau territoire vu l’intolérance mutuelle qui s’accroit avec l’âge (Le Berre, 1990) ou 2) des individus restent une ou plusieurs années supplémentaires sans quitter leur territoire original en assistant leurs parents à nourrir les descendants des années successives (Moehlman, 1979). La maturité sexuelle du Loup doré d’Afrique est atteinte à l’âge de 10 mois et la reproduction se fait une fois par an à partir du mois de Novembre (Khidas, 1990). Parfois la femelle peut avoir deux portées par an comme il a été signalé par Haltenorth & Diller (1980). Après une gestation de 57 à 63 jours, la femelle mi-bas six à huit chiots (Le Berre, 1990).

Régime alimentaire

Le Loup doré d’Afrique est un prédateur qui occupe le sommet de la chaine trophique au sein de son habitat. Cette espèce est connue comme opportuniste dans son comportement alimentaire, elle s’adapte à une large gamme de climat et utilise les ressources trophiques selon leur disponibilité (Amroun et al., 2014). Une diversité importante dans son spectre alimentaire a été soulignée par diverses études dans différentes régions où il a été montré qu’il se nourrit de fruits, d’invertébrés, de reptiles, d’oiseaux, de rongeurs, de mammifères de tailles différentes et même de déchets organiques (Amroun et al., 2006 ; Oubellil, 2011 ; Amroun et al., 2014 ; Maynard, 2015). Selon la disponibilité et l’accessibilité, la contribution de chaque aliment peut varier d’une région à une autre. Certains auteurs signalent que les mammifères de petites tailles constituent la part la plus importante de son spectre alimentaire (Amroun et al., 2006 ; Maynard, 2015), alors que d’autres parlent d’une tendance vers les proies de grandes tailles, principalement le sanglier et les ovins (Amroun et al., 2014 ; Eddine et al., 2017).

Situation géographique

La réserve de chasse de Tlemcen est située dans la partie Nord-ouest d’Algérie à 26 km au Sud-ouest du chef lieu de la Wilaya de Tlemcen et à environ 10 Km de la Daïra de Sabra (Fig. 4). Elle fait partie de la forêt domaniale de Hafir et occupe la zone la plus culminante et la plus boisée des monts de Tlemcen. En consultant la carte de situation géographique de la réserve établie par les anciennes études, des anomalies ont été relevées telles que les coordonnées géographiques non exactes, le périmètre en deçà du réel et une échelle peu précise. Suite à cela, nous avons établi une nouvelle carte à partir d’un masque des limites réelles de la réserve. Les coordonnées exactes de latitude et de longitude ont été également corrigées. Ainsi, la RCT est comprise exactement entre une latitude de 34°43’45,27¨N à 34°47’28,22¨N au lieu de 34° 41’ à 49’ et une longitude de -1°26’32,55¨E à -1°30’21,62¨E au lieu de 1° 25’ à 35’. La superficie de la réserve est de 2156 km2 avec un périmètre de 25,04 km au lieu de 15 km. En se basant sur un extrait d’une image satellitaire LANDSAT 8 (2014) et sur nos relevés de terrain, nous avons corrigé la situation des agglomérations limitrophes de la réserve qui devient : la commune de Sabra au Nord-ouest, le village de Hafir à Est, le village de Tamaksalet à l’Ouest, le village d’Ain Fetouh au Sud-est et le barrage de Beni Bahdel au Sud.

Les 21.56 km2 de la RCT s’étale sur le territoire de quatre communes dont celle de Bouhlou qui à elle seule occupe la plus grande partie avec 17.76 km2 soit 84% de la superficie de la réserve, suivie respectivement par les communes de Beni Bahdel, Sabra et Ain Ghoraba avec de petites surfaces (Tab. 1). Ces superficies ont été déterminées à partir de la superposition du masque de la réserve que nous avons traité en utilisant l’image Google Earth tout en effectuant des confirmations sur terrain avec un GPS (Garmin GPS 72), et le fichier ComGéo (fichier contenant la délimitation de toutes les communes algériennes).

|

Table des matières

Avant-propos

Résumé

ملخص

Abstract

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des photos

Liste des annexes

Liste d’abréviations

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE I : DESCRIPTION DU MODELE BIOLOGIQUE

I.1. Origine et évolution de la famille des Canidés

I.2. Phylogénie des Canidés

I.3. Systématique et description du Loup doré d’Afrique

I.3.1. Taille

I.3.2. Morphologie et dimorphisme sexuel

I.3.3. Pelage

I.3.4. Dentition

I.4. Ecologie de l’espèce

I.4.1. Habitat et distribution

I.4.2. Organisation sociale et reproduction

I.4.3. Régime alimentaire

I.5. Conflits homme-carnivores

I.6. Statut du Loup doré d’Afrique en Algérie

CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

II.1. Milieu physique

II.1.1. Situation géographique

II.1.2. Aperçu géologique

II.1.3. Aperçu pédologique

II.1.4. Aperçu topo-morphologique

II.1.4.1. Hypsométrie

II.1.4.2. Pente

II.1.4.3. Exposition

II.1.5. Aperçu hydrographique et hydrologique

II.2. Climat

II.2.1. Station météorologique retenue

II.2.2. Paramètres climatiques analysés

II.2.2.1. Précipitations

II.2.2.2. Températures

II.2.2.3. Neige

II.2.2.4. Vent

II.2.3. Synthèse climatique

II.2.3.1. Diagramme ombrothermique

II.2.3.2. Quotient pluviothermique d’Emberger

II.3. Milieu biotique

II.3.1. Diversité floristique

II.3.2. Diversité faunistique

II.4. Actions anthropiques et aperçu socio-économique

II.4.1. Occupation du sol

II.4.2. Travaux de génie forestier

II.4.3. Agriculture

II.4.4. Elevage et pâturage

II.4.5. Incendies de forêts

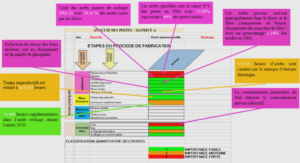

CHAPITRE III : ECOLOGIE TROPHIQUE

III.1. Introduction

III.2. Méthodologie

III.2.1. Reconnaissance et collecte des fèces

III.2.2. Période d’enquête et taille d’échantillonnage

III.2.3. Traitement des échantillons au laboratoire

III.2.4. Détermination des composants alimentaires

III.2.5. Détermination de l’âge des proies

III.3. Evaluation des données collectées

III.3.1. Détermination de la fréquence

III.3.2. Calcul de la biomasse

III.3.3. Indice de diversité de Shannon

III.3.4. Indice d’équitabilité

III.3.5. Test d’indépendance du Khi-deux

III.4. Résultats

III.4.1. Identification moléculaire des crottes

III.4.1. Pesée et mensuration des crottes

III.4.3. Identification spécifique des proies ingérées

III.4.3. Caractéristique du régime alimentaire

III.4.5. Proportion des juvéniles dans le régime alimentaire

III.4.6. Contribution des animaux domestiques

III.4.7. Variation saisonnière du régime alimentaire

III.4.7.1. Période estivale

III.4.7.2. Période automnale

III.4.7.3. Période hivernale

III.4.7.4. Période printanière

III.4.8. Diversité et équitabilité

III.5. Discussion

CHAPITRE IV : ETHOLOGIE

IV.1. Introduction

IV.2. Méthodologie

IV.2.1. Activités

IV.2.2. Organisation sociale

IV.2.2.1. Observations directes

IV.2.2.2. Piégeages photographiques

IV.2.2.3. Surveillance acoustique

IV.2.3. Abondance, répartition et coexistence avec les carnivores sympatriques

IV.3. Analyse des données

IV.3.1. Détermination des groupes et de leur densité

IV.3.2. Taille des groupes détectés

IV.3.4. Analyse factorielle des correspondances (AFC)

IV.3.5. Indice de similarité de Sørenson

IV.4. Résultats

IV.4.1. Activités

IV.4.2. Effort d’échantillonnage

IV.4.2.1. Surveillance acoustique

IV.4.2.2. Caméras pièges et observations directes

IV.4.3. Densité des groupes

IV.4.4. Taille des groupes

IV.4.5. Abondance et coexistence des trois carnivores

IV.4.6. Facteurs déterminants la répartition des carnivores

IV.5. Discussion

CHAPITRE V : DIVERSITE GENETIQUE

V.1. Introduction

V.2. Méthodologie

V.2.1. Collecte des échantillons

V.2.2. Extraction d’ADN

V.2.2.1. Premier lot d’échantillons

V.2.2.2. Deuxième lot d’échantillons

V.2.2.3. Evaluation d’ADN extraite

V.2.3. Amplification et séquençage d’ADN mitochondriale

V.2.3.1. Amplification

V.2.3.2. Evaluation du produit de PCR

V.2.3.3. Séquençage

V.2.4. Amplification et génotypage des microsatellites

V.3. Analyse des données

V.3.1. Identification spécifique

V.3.2. Analyse phylogénétique

V.3.3. Paramètres des microsatellites et diversité génétique

V.3.4. Analyse des coordonnées principales

V.4. Résultats

V.4.1. ADN mitochondriale

V.4.2. Arbre phylogénétique

V.4.3. Diversité des nucléotides et des haplotypes

V.4.4. Succès d’amplifica0tion des marqueurs

V.4.5. Diversité génétique

V.4.6. Structure génétique des populations

V.5. Discussion

CONCLUSION

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet