E-Banking et réseaux mobiles

L’Internet

Internet, réseau des réseaux, trouve son origine en 1969 avec la création du réseau militaire américain ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Le modèle ARPANET était donc sensiblement différent : au lieu de baser toute l’information sur un unique ordinateur, celle-ci est distribuée sur divers pôles géographiques, chaque pôle étant autonome. Ainsi, même si une partie de l’information se trouvait détruit, le reste pouvait toujours être exploité. Dans les années 70, l’infrastructure d’Arpanet est mise à disposition des universités américaines. Ainsi le nombre d’utilisateurs s’élève petit à petit. Bien naturellement, Arpanet se détache petit à petit de sa vocation initiale. Le protocole de transport TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) s’impose comme protocole de communication standard sur Internet. Dès le début des années 80, ARPANET explose en deux réseaux distincts : NSFNet (National Science Foundation Network) et MILNET (le réseau militaire).

En 1980, quelques centaines de serveurs (délivrant de l’information) sont interconnectés. En 1986, il y en a plus de 2000. Le nombre d’usagers ne cesse d’augmenter. Dans les autres pays (par exemple le Canada) des réseaux de nature équivalente (basés sur TCP/IP) émergent, pour finalement se regrouper au début des années 90. Et là, tout s’accélère ! En 1992 : le CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) propose le projet World Wide Web, fournissant ainsi l’aspect convivial que tout le monde connaît (utilisation de navigateurs, …). Dès lors, il n’est plus nécessaire d’être un initié à l’informatique. Petit à petit, les particuliers réclame le droit de s’y connecter (et de proposer de l’information). La machine est lancée. En 2000 : on peut considérer qu’Internet n’est encore qu’un embryon. Toujours plus de personnes et de foyers rejoignent le réseau, et l’on commence à parler de visioconférence sur Internet, de commerce électronique, … Et certain voient en Internet le successeur à la télévision, à la téléphonie. Aujourd’hui le plus important est l’Internet mobile avec l’avènement de l’UMTS et les réseaux sans fils. [12]

TLS (Transport Layer Security)

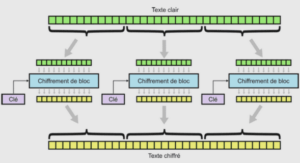

Transport Layer Security (TLS), et son prédécesseur Secure Sockets Layer (SSL), sont des protocoles de sécurisation des échanges sur Internet, développés à l’origine par Netscape (SSL version 2 et SSL version 3). Il a été renommé en Transport Layer Security (TLS) par l’IETF (Internet Engineering Task Force « Détachement d’ingénierie d’Internet ») à la suite du rachat du brevet de Netscape par l’IETF en 2001. [15] TLS a tout de même mis en place un mécanisme de compatibilité ascendante avec SSL. En outre, TLS diffère de SSL pour la génération des clés symétriques. Cette génération est plus sécurisée dans TLS que dans SSL version 3 dans la mesure où aucune étape de l’algorithme ne repose uniquement sur MD5 pour lequel sont apparues des faiblesses en cryptanalyse. Le protocole TLS permet de créer un tunnel entre un ordinateur et un serveur. Ce tunnel sécurisé permet un échange d’informations en contournant les dispositifs de sécurité installés pour un serveur ou un ordinateur. Passant outre les systèmes de protection il est alors possible que des actions malveillantes soient menées au travers du point d’entrée du tunnel. Afin de limiter les risques, il est techniquement possible de filtrer les contenus d’un tunnel TLS par la mise en place d’un dispositif qui authentifie le client et le serveur. Deux tunnels sont alors mis en place, un depuis le client vers le dispositif d’authentification et le second du dispositif vers le serveur. Ce système permet alors une analyse et une sécurisation transparente des contenus transférés par le tunnel TLS comme il est montré dans la figure suivante :

L’IP Mobile

Défini par l’IETF, Mobile IP propose une solution pour résoudre le problème de changement de point d’attachement à l’Internet. Mobile IP maintient la même adresse IP quelle que soit la localisation du terminal, de telle façon qu’il ait en permanence un identifiant unique. Le nouveau protocole a la responsabilité de transmettre les paquets au terminal quelle que soit la manière dont il se déplace dans le réseau et d’indiquer de façon signifiante le point de localisation. Mobile IP permet uniquement d’introduire de la mobilité dans les réseaux IP. Les réseaux cellulaires, avec leurs propres mécanismes internes de gestion de la mobilité, permettent au noeud mobile de garder la connectivité avec un point d’attachement Internet unique (NAS pour un accès circuit, GGSN pour un accès paquet). Le protocole Mobile IP ne s’impose donc pas nécessairement dans les réseaux cellulaires. Par contre, il peut être utilisé de manière efficace en « overlay » afin de permettre la mobilité entre réseaux de natures différentes. Mobile IP permet à un mobile disposant de plusieurs interfaces radios de passer indifféremment d’un réseau cellulaire public (GSM/GPRS/UMTS) à un réseau privé d’entreprise sans fil (WLAN). Par contre il ne supporte pas pour l’instant une mobilité rapide entre cellules radio de type WLAN : le temps de latence lors du handover n’est pas optimisé (manque d’échange d’informations de contrôles entre la couche liaison et la couche IP, délai de mise à jour de la nouvelle localisation vers le réseau mère qui peut être très éloigné du point d’attachement courant). Les groupes de travail de l’IETF prévoient les améliorations nécessaires mais, tant qu’elles ne sont pas spécifiées, il n’est pas envisageable de supporter « sans coupure » des services à fortes contraintes temps réel tels que la téléphonie ou la vidéo sur IP.

L’Internet mobile

Les utilisateurs de mobiles demandent à accéder aux ressources d’informations via leurs mobiles. Il est impossible pour les opérateurs d’ignorer ce besoin d’intégration de systèmes mobiles avec l’environnement Internet. Le réseau numérique de Packet-Switched résout une partie du problème d’accès à l’Internet sans fil. Les opérateurs des réseaux mobiles ont besoin de trouver une façon pour fournir au client le service d’accès au réseau extérieur rapidement et moins cher. il y a un obstacle sur l’intégration de réseau mobile avec le réseau Internet : les protocoles adoptés par le réseau numérique et mobile n’existent pas en dehors de ce système. Les protocoles Internet sont des standards de facto de communication sur le réseau filaire. Ils constituent des points communs pour cette intégration. Les opérateurs du réseau mobile peuvent fournir un service d’accès à l’Internet soit par intégration des protocoles Internet en haut de ceux existant sur le réseau mobile, soit en établissant un Gateway propriétaire entre l’Internet et les machines mobiles qui supportent GUI (Graphical User Interfaces) en base de la technologie Internet. Cela peut permettre aux utilisateurs la connexion avec des opérateurs du réseau mobile ou avec tous les sites d’information sur Internet. En effet, beaucoup de porteurs du réseau mobile ont déjà commencé à mettre en état des protocoles Internet comme base des échanges des informations entre des appareils mobiles et le réseau externe. Par exemple, M_Banking. Pour le moment, les applications pour les réseaux mobiles sont assez différentes de celles que l’on trouve dans les réseaux fixes du fait des très faibles débits disponibles sur les interfaces hertziennes en comparaison des vitesses d’accès aux réseaux filaires. De plus, il faut séparer les applications pour les réseaux sans fil et les réseaux de mobiles.

WAP (Wireless Application Protocol) La technologie WAP a pour but de permettre à des terminaux mobiles (les téléphones portables par exemple) d’accéder à des documents circulant par des réseaux sans fil. Il s’agit donc de permettre à n’importe quel terminal mobile de pouvoir formater des documents. C’est pour cela qu’un protocole universel a été mis en place. Le WAP (Wireless Application Protocol ou en français Protocole d’Application Mobile). Il se propose de définir la façon de laquelle les terminaux mobiles accèdent à des services Internet, et cela à un niveau au-dessus de la transmission des données, celle-ci étant spécifique à chaque opérateur de téléphonie. [17] Le WAP est né de l’alliance en 1997 de plusieurs grands groupes regroupant des constructeurs de mobiles (Nokia, Ericsson…), des opérateurs en téléphonie mobile et des multinationales (Phone.com, Microsoft…) au sein du WAP Forum. Celui-ci est chargé de valider les spécifications techniques proposées par les sociétés participantes. La version 1.0 du protocole WAP a été publiée en Mai 1998. Les spécifications du WAP sont libres, c’est à dire que quiconque peut les lire et en apprendre le fonctionnement.

|

Table des matières

Introduction générale

Chapitre I E-Banking et réseaux mobiles

I.1. Introduction

I.2. Présentation d’E-Banking

I.3. Les services d’E-Banking

I.3.1. L’internet Banking

I.3.2. Guichet Automatique Bancaire(GAB)

I.3.3. Le M-Banking

I.3.4. WAP Banking

I.3.5. SMS Banking

I.4. Le réseau GSM

I.4.1. Présentation

I.4.2. Architecture

I.4.3. Acheminement de message

I.4.4. Mécanismes de sécurité dans le GSM

I.5. E-Banking en Algérie

I.5.1. Carte CIB (carte interbancaire)

I.5.1.1. Carte classique

I.5.1.2. Carte Gold

I.5.2. Internet-Banking en Algérie

I.5.3. SMS Banking en Algérie

I.6. Conclusion

Chapitre II L’accès Internet

II.1. Introduction

II.2. L’Internet

II.3. Les Protocoles de communication réseau

II.3.1. Le protocole HTTP

II.3.2. Le protocole HTTPS

II.3.3. TLS (Transport Layer Security)

II.3.4. Authentification du client SSL par certificat numérique

II.3.5. FTP

II.3.6. URL

II.3.7. Site Web

II.4. Cryptographie

II.4.1. Chiffrement symétrique ou à clef secrète

II.4.2. Chiffrement asymétrique ou à clef publique

II.4.3. Fonctions de hachage à sens unique

II.4.3.1. MD5 (Message Digest 5)

II.4.3.2. SHA (Secure Hash Algorithm)

II.4.4. Signature numérique

II.5. Le TCP/IP

II.6. L’IP Mobile

II.7. L’Internet mobile

II.7.1. Le contrôle de l’Internet mobile

II.7.2. La sécurité dans l’Internet mobile

II.7.3. La gestion de la mobilité

II.8. WAP (Wireless Application Protocol)

II.8.1. Structure de la pile protocolaire

II.8.1.1. WAE (Wireless Application Environnent)

II.8.1.2. WSP (Wireless Session Protocol)

II.8.1.3. WTP (Wireless Transaction Protocol)

II.8.1.4. WTLS (Wireless Transport Layer Secure)

II.8.1.5. WDP (Wireless Datagram Protocol)

II.8.1.6. Un exemple de réseau WAP

II.8.2. Les passerelles

II.8.2.1. Passerelle chez un fournisseur

II.8.2.2. Passerelle WAP en interne

II.9. WIFI (Wireless Fidelity)

II.10. Conclusion

Chapitre III Langages et logiciels utilisés

III.1. Introduction

III.2. Mise en place d’un serveur de développement

III.2.1. Le serveur Web APACHE

III.2.2. Le langage interprété PHP

III.2.2.1. Fonctionnement

III.2.2.2. Utilisation du formulaire

III.2.2.3. Méthode d’envoi GET et POST

III.2.2.4. Récupération des données dans PHP

III.2.3. Dynamisation des pages Web coté client : Javascript

III.2.4. Langage XHTML et CSS

III.2.5. Le Système de Gestion de Bases de Données MySQL

III.3. J2ME

III.3.1. Présentation de J2ME

III.3.2. Architecture J2ME

III.3.3. Les machines virtuelles

III.3.3.1. KVM

III.3.3.2. CVM

III.3.4. Les profile

III.3.4.1. Le profile Foundation

III.3.4.2. Le profile MIDP

III.3.5. Les Midlets

III.3.6. L’interface utilisateur

III.3.6.1. L’interface utilisateur de bas niveau

III.3.6.2. L‘interface utilisateur de haut niveau :

III.3.7. La connexion réseau

III.4. Autres outils et langages utilisées

III.4.1. Python

III.4.1.1. IDLE

III.4.2. WAMPSERVER

III.4.3. NetBeans

III.5. Conclusion

Chapitre IV Présentation de l’application

IV.1. Introduction

IV.2. Architecture globale de solution

IV.3. Base de données

IV.4. Présentation du site web

IV.4.1. Organigramme du site web

IV.4.2. Spécification et réalisation des pages

IV.5. Application Mobile (J2ME)

IV.5.1. Description des différentes pages de l’application

IV.6. Serveur SMS

IV.6.1. Communication avec le port Série

IV.6.2. Configuration du module GSM

IV.7. Conclusion

Conclusion générale

Annexe

Bibliographie

Acronymes

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet