EVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTIONS

Présentation des dispositifs d’essais et du matériel végétal

Dispositifs des essais préliminaires

(avant 2012) Depuis 2008, la FNAMS a conduit des essais sur l’ensemble de ses stations régionales sur le thème de l’implantation des cultures porte-graines. Ceux-ci avaient pour but de déterminer les effets de l’association sur les deux cultures en présence.

Dans notre étude, nous nous intéressons aux résultats obtenus sur la station de Brain (49) à partir de 2008. Ces dispositifs regroupent des essais d’implantations de fétuque élevée ou trèfle violet sous couvert de pois (Pisum sativum L.), de blé (Triticum aestivum L.), et de maïs (Zea mays subsp. mays L.) et d’orge (Hordeum vulgare L.). Pour ce rapport, seul le rendement final est retenu et analysé, et seul le facteur espèce couvert/porte-graine est examiné. Une comparaison de moyenne est alors effectuée entre le semis sous couvert et le semis solo (culture seule), pour la porte-graine d’une part et pour le couvert d’autre part.

Présentation des dispositifs suivis (récoltes 2012 et 2013)

Il s’agit de deux essais pluriannuels, mis en place en 2011 puis 2012, étudiant l’implantation de fétuque élevée et de trèfle violet sous un couvert de céréales pour l’un, et sous un couvert de maïs pour l’autre.

Espèces végétales et conditions pédoclimatiques

La Fétuque élevée (Festuca arundinacea Schreb.), de la famille des Poacées est utilisée en fourragère. Il s’agit d’une culture pérenne qui dure de 6 à 15 ans en production de fourrage, et 2 à 3 ans en production porte-graines. Son implantation est délicate, la levée étant lente, mais elle est peu sensible et s’adapte bien à des milieux divers, avec une préférence pour les pour les terres profondes. Le semis s’effectue en surface après un travail du sol important, avec une densité de 15 à 20 kg/ha pour le fourrage, et 6 kg/ha pour la multiplication (GNIS, 2013c). La phase de levée nécessite un travail de désherbage important (FNAMS, 2002). Au niveau de la production de semence, la fétuque élevée représente 2 400 hectares, soit une production annuelle de 13 000 q (Straëbler, 2012).Le trèfle violet (Trifolium pratense L.) est une fabacée qui se développe en tant que fourragère depuis quelques années. Il permet des économies importantes au niveau de l’apport d’azote, et s’associe très bien aux graminées fourragères (comme la fétuque élevée). Le trèfle violet est une culture pérenne qui dure entre deux et trois ans. Il se sème fin aout à 25 kg/ha en fourrage, et à 5 à 10kg/ha en production de semences (FNAMS, 1999).

Il s’adapte très bien à la plupart des sols, et s’implante très vite. Le trèfle violet présente de nombreux avantages : outre son excellente association aux graminées et sa résistance au froid et au sol acide, il constitue une excellente tête de rotation. 3 800 hectares sont consacrés à la production de semences de Trèfle Violet en France, pour une production annuelle de 14 000 q (Straëbler, 2012). Concernant le climat sur les différentes années d’expérimentation, il est nécessaire de noter qu’il a été très variable. Après une année 2011 chaude et sèche, l’année 2012 a été proche des normales, avec cependant un excès d’eau au niveau des Pays de la Loire, accompagnée d’une vague de froid en février. Enfin, une vague de chaud a marqué la fin de l’été. L’hiver 2012-2013 s’est révélé plutôt maussade. Les températures ont ainsi été inférieures de 0.3°C en moyenne aux normales de saisons, mais avec de grosses variations temporelles (cf. figure 1.a).

Les pluies ont été excédentaires de 15% en moyenne (principalement dans le Sud-Ouest) et l’ensoleillement s’est révélé inférieur de 20 à 40% aux normales. Le printemps suivant a été le plus froid depuis 1987 et le plus pluvieux depuis 1959. Les températures ont été inférieures aux normales de 1.5°C, et les précipitations ont été à la fois plus fréquentes et excédentaires (de 30%) (cf. figure 1.b et c). Quant à l’ensoleillement, il a été déficitaire par rapport aux années passées (parfois avec des diminutions de plus de 30%). L’été 2013 a commencé par une période aux températures douces et à forte pluviométrie, avant un épisode de fortes chaleurs. Cette météorologie estivale a été propice au bon développement final des cultures permettant de compenser une partie du déficit observée initialement (Météo France, 2013).

Le contexte pédologique de la station de Brain-sur-l’Authion est particulier. Du fait de son insertion dans la vallée de l’Authion, deux types de sols sont clairement identifiés sur l’emplacement occupé par la FNAMS. La zone basse de la parcelle, la plus proche de l’Authion, est composée de sable argileux, alors que la zone haute est composée d’argile calcaire. Le terrain situé en zone basse présente un phénomène d’hydromorphie assez important, entraînant une stagnation de l’eau en surface lors des fortes pluies.

La conséquence de ce phénomène est un ressuyage lent du terrain. Les essais suivis se situent dans la zone basse de la station. L’essai d’implantation sous céréales se situe sur la parcelle « le clos des bataillères 2 ». La teneur en matière organique a été remontée et est plutôt bonne (2.4%), et le sol est de type argilo-sableux (25% d’argile, 55% de sable). Il s’agit d’un sol qui est favorable à la conduite de culture de graminées. L’essai implantation sous maïs se situe lui sur la parcelle appelée « les Avardières 2 ». Tout comme pour le terrain précédent, la teneur en matière organique est satisfaisante (à 3.3%). Ici, le sol est composé de terre brune et est de type argilo-limono-sableux (39% d’argile, 30% de limon et 30% de sable). Ce type de sol est difficile à travailler, mais les rendements attendus sont généralement bons (entre 80 et 85 qtx pour du blé sur ce type de sol par exemple). (Etourneau, 1999, analyse du SAS en Annexe II).

Implantation sous couvert de céréales

Le premier essai concerne deux cultures fourragères porte-graines, le trèfle violet (variété Trevvio, modalité 71 à 75) et la fétuque élevée (variété Callina, modalité 21 à 25), semés sous deux couverts différents : le blé (variété Attlas) et l’orge de printemps (variété Grace). Si le couple porte-graine/couvert est le facteur d’étude principale, la période d’implantation est également très importante. Pour chaque fourragère, deux modalités sont mises en place par couvert. La première modalité consiste en l’installation de la porte-graine sur un sol nu en seconde année d’essai, après culture et récolte du couvert en première année (également en sol nu). Il existe quatre déclinaisons de cette association : fétuque élevée après blé ou orge, et trèfle violet après blé ou orge. Ces modalités servent de témoin négatif pour les différentes implantations testées, et sont désignées dans la suite sous le terme « solo ». La seconde modalité testée consiste à semer la porte-graine directement après le semis du couvert. Il s’agit ici d’un semis simultané, qui vise à tester l’effet du couvert sur le développement de la fourragère.

La plante de couverture est récoltée à la fin de son cycle en première année, et la porte-graine en seconde année. Cette modalité a quatre déclinaisons, qui sont : fétuque élevée sous orge ou blé, et trèfle violet sous orge ou blé. Le semis simultané sous blé constitue la référence pour notre étude, car il correspond à la conduite culturale classique en porte-graine.

Enfin, dans le cadre du couvert blé, une dernière implantation est testée. La portegraine est semée en décalé, dans le blé déjà installé. Le blé a été semé à l’automne 2011, et la fourragère au printemps 2012. Cette modalité est mise en place pour les deux cultures portegraines. Au total, dix conditions sont étudiées, cinq par fourragères (résumé dans le tableau I), avec trois types d’implantations « temporelles » différentes (détaillées dans la figure 2).

Cet essai est mis en place sur la parcelle nommée «le Clos des Bataillères 2 », sur un sol sablo argileux. Il est répété sur quatre blocs afin d’améliorer l’analyse statistique. Chaque parcelle expérimentale a une dimension de 4m par 10m, permettant ainsi un passage de moissonneuse (1.50m de largeur) tout en garantissant une surface de prélèvement suffisante en dehors de celui-ci.

Implantation sous couvert de maïs

Le second essai présenté vise à tester différents aménagements de couverts sur l’implantation de fourragère porte-graine. Les porte-graines sont également la fétuque élevée (variété villageoise) et le trèfle violet (variété Diadem). Les deux couverts utilisés sont le maïs (variété Friedrick) et le blé d’hiver (variété Arkeos). Cet essai a la particularité de tester également des semis triples. Trois cultures sont semées simultanément pour ensuite être conduite en 3 années de production successives (Maïs puis TV puis FE). Trois modalités sont présentées dans ce rapport. Le mélange triple (T1), le semis solo de maïs (T2), et le semis solo de trèfle (T3). Ces modalités sont présentées dans le tableau II, et le détail temporel de l’implantation du dispositif est présenté dans la figure 3. L’essai est mis en place sur la parcelle appelée « les Avardières 2 », sur un sol très argileux. Le dispositif a quatre blocs et chaque parcelle élémentaire a une surface de 4m par 10m, permettant le passage de la moissonneuse.

Mesures effectuées

Différentes mesures ont été réalisées tout au long du développement des cultures. Elles ont pour objectif d’évaluer l’impact du semis sous couvert à la fois sur le rendement de la culture de couvert et de la fourragère. Il s’agit également d’observer l’incidence de cette association sur la conduite globale de la culture, à la fois pour étudier la maitrise des adventices et le coût environnemental. Enfin, ces mesures vont permettre d’effectuer le bilan économique pour ce cycle cultural complet (année n [récolte du couvert] et n+1 [récolte de la porte-graine]). Un suivi visuel de la culture pendant toute sa période d’évolution est effectué, et la conduite est adaptée en fonction de ces observations. Cette surveillance a également pour but de noter les dates des différents stades du peuplement végétal.

|

Guide du mémoire de fin d’études avec la catégorie EFFET SUR LA CONSOMMATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES |

|

Étudiant en université, dans une école supérieur ou d’ingénieur, et que vous cherchez des ressources pédagogiques entièrement gratuites, il est jamais trop tard pour commencer à apprendre et consulter une liste des projets proposées cette année, vous trouverez ici des centaines de rapports pfe spécialement conçu pour vous aider à rédiger votre rapport de stage, vous prouvez les télécharger librement en divers formats (DOC, RAR, PDF).. Tout ce que vous devez faire est de télécharger le pfe et ouvrir le fichier PDF ou DOC. Ce rapport complet, pour aider les autres étudiants dans leurs propres travaux, est classé dans la catégorie COUVERTURE DU SOL ET QUALITE D’IMPLANTATION où vous pouvez trouver aussi quelques autres mémoires de fin d’études similaires.

|

Table des matières

GLOSSAIRE/LISTE DES ABREVIATIONS

LISTE DES ANNEXES

LISTE DES ILLUSTRATIONS

CHAPITRE

I- INTRODUCTION

1.1 EVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTIONS ET INTERET DES SEMIS SOUS COUVERT

1.2 IMPORTANCE DE CES TECHNIQUES EN MULTIPLICATION DE SEMENCES

1.2.1 LA FILIERE SEMENCE ET SES PARTICULARITES

1.2.2 LES TECHNIQUES D’IMPLANTATION SOUS COUVERT EN PRODUCTION DE SEMENCES FOURRAGERES

1.3 CONTEXTE DE L’ETUDE ET PROBLEMATIQUE

CHAPITRE II – MATERIELS ET METHODES

2.1 PRESENTATION DES DISPOSITIFS D’ESSAIS ET DU MATERIEL VEGETAL

2.1.1 DISPOSITIFS DES ESSAIS PRELIMINAIRES (AVANT 2012)

2.1.2 PRESENTATION DES DISPOSITIFS SUIVIS (RECOLTES 2012 ET 2013)

2.1.2.1 Espèces végétales et conditions pédoclimatiques

2.1.2.2 Implantation sous couvert de céréales

2.1.2.3 Implantation sous couvert de maïs

2.2 MESURES EFFECTUEES

2.2.1 COUVERTURE DU SOL ET QUALITE D’IMPLANTATION

2.2.2 MATIERE SECHE ET RELIQUAT AZOTE

2.2.3 HAUTEUR DE VEGETATION

2.2.4 SALISSEMENT PAR LES ADVENTICES ET ENTRETIEN DES PARCELLES

2.2.5 MESURE DU RENDEMENT GRAINIER

2.3 TRAITEMENT DES MESURES ET ANALYSES ECONOMIQUES

2.4 ANALYSE STATISTIQUE

CHAPITRE III – RESULTATS ET DISCUSSION

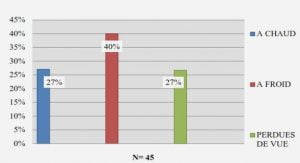

PARTIE 1 – RESULTATS DES TRAVAUX PRELIMINAIRES DE LA FNAMS

PARTIE 2 – ANALYSE DES RESULTATS DES DISPOSITIFS RECOLTES EN 2012 ET 2013

3.1 EVOLUTION DU RENDEMENT EN FONCTION DES DIFFERENTES TECHNIQUES D’IMPLANTATION

3.1.1 RENDEMENT DES COUVERTS

3.1.2 RENDEMENTS DES PORTE-GRAINES

3.2 CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES CULTURES EN FONCTION DES TECHNIQUES D’IMPLANTATION

3.2.1 CAS DE LA FETUQUE ELEVEE SOUS COUVERT DE CEREALES

3.2.2 CAS DU TREFLE VIOLET SOUS COUVERT DE CEREALES

3.2.3 COMPARAISON D’UN SEMIS DE TREFLE VIOLET SOUS MAÏS ENSILAGE ET D’UN SEMIS TRIPLE

3.3 MESURE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

3.3.1 EFFET SUR LES ADVENTICES

3.3.2 EFFET SUR LA CONSOMMATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

3.4 ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

PARTIE 3 – CONCLUSION SUR LES ESSAIS ET DISCUSSION GENERALE

CHAPITRE IV – CONCLUSION GENERALE, LIMITES ET PERSPECTIVES

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet