Le fruit

Le fruit du baobab (Figure 6) est une baie polysperme, ovoïde, indéhiscente et à péricarpe lignifié (Garnaud S., 2006). Il est généralement ovoïde, mais peut également présenter une forme sphérique, fusiforme, très allongée ou en massue [(7 à 20) cm × (7 à 54) cm]. Il pèse entre 150 et 350 g (Diop et al., 2005). Souvent appelés « pains de singe », ils sont formés d’une partie extérieure (l’épicarpe) très résistante ligneuse, épaisse de 8-10 mm, recouverte d’un duvet légèrement urticant jaune-vert qui enferme à maturité une pulpe farineuse sèche de couleur blanche (Figure 6) (l’endocarpe).

Des graines (Figure 6) sont incorporées dans cette pulpe où l’on trouve également un enchevêtrement de grosses fibres de couleur brun rougeâtre. Ces graines sont réniformes de couleur brune foncée à noir rougeâtre avec des tailles variables (10-13 x 8-10 x 4-5) en raison d’aplatissement latéral. Le poids des graines est en moyenne 2 à 3g avec 200- 300 graines/kg(Garnaud S., 2006).

Exigences pédoclimatiques

Le baobab est présent naturellement dans les zones sahélienne, sahélo-soudanienne et soudanienne, où les précipitations annuelles moyennes sont respectivement de 300, 500 et 800 mm. Il montre cependant une prédilection pour les zones de 200 à 800 mm de précipitations annuelles présentant une saison humide de 2 à 6 mois et une température moyenne annuelle comprise entre 20 et 30°C. Il peut résister à des températures allant jusqu’à 42º C, mais il est très sensible au froid extrême (givre) et se limite à des zones où ce phénomène a lieu au maximum un jour par an (Assogbadjo A.E et Loo J., 2011). Etant peu exigeante sur la nature et la qualité du sol, le baobab prospère sur des sols très divers, aussi bien sur des sols à la texture épaisse et perméable que sur des sols argileux. Cependant, il a une préférence pour les sols calcaires (Diop et al., 2005).

Culture et production

Les fruits du baobab sont en général récoltés sous forme sauvage. Toutefois, durant ces dernières décennies, le baobab africain (Adansonia digitata) fait l’objet de processus de domestication et de production(Bationo, B., et al 2009; Savard, V., et al 2002).

Culture et récolte

Dans la plupart des cas, le baobab n’est pas cultivé. Il est exploité comme ressource forestière naturelle. La régénération naturelle du baobab est difficile, principalement en raison du broutage par les animaux et des feux de brousse non contrôlés. La germination spontanée des graines de baobab est généralement faible.

Le baobab se reproduit habituellement par semis direct (Samba S.A.N., 1995). La germination requiert 3 à 5 semaines. Généralement, les semis se font en godet par poquet de trois graines, 3 à 5 mois avant la saison des pluies. Les plantules émergent de terre après 4 jours à 3 semaines. Lorsque la pluviométrie augmente, les plantules de 40 à 50 cm de haut sont disposées en pleine terre dans des trous de 40 à 60 cm de diamètre et de profondeur. Compte tenu de la taille des individus adultes, l’écartement doit être important (plus de 10 m) (Sidibé & William 2002). Selon la localisation, le baobab commence à produire des fruits de 8 à 23 ans après la germination à condition de ne pas récolter ses feuilles pour laisser l’arbre développer son fût. Le baobab se prête bien à la multiplication végétative : bouture de tiges ou greffage (Sidibé & William 2002).

Au Sénégal, le fruit se forme entre août et octobre (Tableau 1). Il croît par allongement dufruit et développement des graines pour ainsi atteindre sa taille finale. La coque est alors verteet humide. De novembre à janvier, le fruit sèche sur l’arbre. Lorsque la coque brunit, le fruitest prêt à être récolté. La récolte se déroule entre janvier et février principalement, mais elle aaussi lieu tout au long de l’année car le fruit se conserve pendant de long mois surl’arbre(Anon., 2003).

Production

Aucune estimation globale de la production africaine en pain de singe n’est encore disponible dans la littérature. Sanogo et al. (2015) ont montré qu’au Sénégal, la production fruitière par individu d’A. digitataest en moyenne de 35,5 kg de fruits en zone soudano-sahélienne et de 64,9 kg de fruits en zone soudano guinéenne. Cependant, la production sénégalaise a été évaluée à plus de 3200 t/an (Diop et al., 2005). D’après cette source officielle la récolte semble avoir considérablement augmentée au cours des années 2000 (figure 7). Cette augmentation, notamment constatée à partir de 1996, serait due au développement des infrastructures routières facilitant l’accès aux zones les plus reculées en vue d’une assistance à la régénération naturelle (Fall, T. 2001). Il est important de signaler que ces chiffres sousestiment la production annuelle réelle de fruits de baobab car ils ne prennent en compte queles fruits issus de l’exploitation contrôlée des produits forestiers, qui donne lieu au paiementd’une redevance à l’État. De plus ils ne prennent pas en considération les fruitsautoconsommés qui représentent vraisemblablement une large part de la production. Parailleurs, il est difficile de comptabiliser seulement les fruits d’origine sénégalaise compte tenu des échanges intenses de produits forestiers avec les pays voisins (Guinée, Mali) (Diop et al., 2005).

Importance économique des marchés du baobab

Au Sénégal, le pain de singe joue un rôle socio-économique très important. Il fait l’objet de transactions économiques au niveau régional et sous-régional. C’est une source de revenus pour les populations locales et aide à améliorer ainsi le revenu des ménages ruraux.

Ainsi, Selon le rapport “Calcul des Estimateurs de Principaux Résultats des Enquêtes sur la Valorisation des Produits Forestières non Ligneux dans les Régions de Tamba et de Kolda”, en 2003, le pain de singe comptait pour 7,5 % des revenus des produits forestiers non ligneux de la région de Tambacounda, et participait à hauteur de Cinquante quatre millions quatrevingt dix mille quatre cent vingt et un (54.090.421) francs CFA par an à l’économie régionale.

Ce qui fait du pain de singe le plus important produit forestier non ligneux après le Laalo mbep (Sterculia setigera). Outre le fait de jouer un rôle considérable dans l’économie de larégion, la filière baobab présente d’énormes potentialités dues au fait que le fruit est peu périssable et que la production est, pour la plupart du temps accessible avec une forte valeur ajoutée au niveau régional. Et aussi, le marché existe et est disponible aussi bien au niveau local qu’international. C’est dans ce cadre qu’en 2003, le programme agriculture et gestion des ressources naturelles «wula nafaa » de l’USAID (Agence Américaine pour le Développement International) avait signé avec Baobab Fruit Company (BFC), une firme italienne spécialisée dans les produits cosmétiques et la technologie alimentaire, un accord de partenariat promouvant la collaboration dans la production durable et l’extension de la commercialisation des produits du baobab. Ainsi, BFC avait travaillé avec des agriculteurs dans la zone de Bala/Kothiary, afin de leur offrir un débouché pour les fruits du baobab à l’état brut.

La commission européenne a autorisé l’importation de la pulpe et des fruits de baobab comme un nouvel aliment, et que le renforcement des capacités de production et de certification pourrait encourager un commerce d’éthique durable (Buchmann et al. 2010).

Utilisations et propriétés biochimiques du baobab

Le baobab est extrêmement important pour les humains et les animaux qui vivent dans les zones sèches d’Afrique. Il offre un abri et fournit de la nourriture, des fibres et des médicaments, ainsi que des matières premières destinées à de nombreux usages.

Depuis longtemps, la présence de profils très intéressants de composés biochimiques bénéfiques pour la santé humaine est reconnue sur le baobab. (Sanogo et al. 2013) ont montré qu’il existe quatremorphotypes debaobabs au Sénégalselon lescritères de sélectiondes paysans,qui sontprincipalement baséssur lataille des fruitssa résistance àêtre rompu, l’abondancede la pulpe, son goût, sa couleur etson caractèrecollant .

Lesmorphotypesdecespaysanssont égalementdifférents des caractéristiques physicochimiques, tels que la teneur en sucre(réducteurset totaux).

La pulpe et la feuille du baobab sont riches en composés nutritifs (glucides, protéines, polyphénols, caroténoïdes, acides et vitamines), et en minéraux tel que le calcium, le fer, le zinc, le potassium et le phosphore (Boukari et al., 2001).

La composition des feuilles, de la pulpe et des graines de pain de singe est soumise à de très grandes variations qui sont évidemment liées à la variabilité de la matière première (habitat, maturité, conditions de conservation des échantillons), mais également aux diverses méthodes d’analyse utilisées.

Parties comestibles

Les feuilles

En Afrique, les feuilles de baobab constituent un aliment de base pour de nombreuses populations particulièrement celles de la région centre du continent. Les feuilles de baobab constituent une excellente source de protéines et contiennent tous les acides aminés essentiels, ainsi que la plupart des acides aminés non essentiels. Elles ont également une forte teneur en minéraux et en vitamines A et C. Les feuilles jeunes et fraiches sont consommées parfois crues ou bouillies en tant que légume. Le plus souvent, elles sont séchées au soleil, moulues et tamisées pour produire une poudre verte servant à aromatiser les sauces dans de nombreuses parties de l’Afrique (Assogbadjo A.E et Loo J., 2011). Cette poudre, appelée lalo au Sénégal, est incorporée au couscous de mil et joue le rôle de liant (Anon., 2003). Le Tableau 2nous donne la composition des feuilles fraîches et séchées. Les feuilles contiennent 9 à 12 % de mucilages(Gaywe R. et al., 1989). Bien que leur caractérisation soit incomplète, ces polyosides complexes, composés d’acides uroniques (probablement galacturonique) associés principalement à du rhamnose et du galactose, sont solubles dans l’eau et conduisent à des solutions très visqueuses(Assogbadjo A.E et Loo J., 2011). Cette caractéristique explique l’utilisation très fréquente des feuilles comme épaississant ou liant alimentaire. Les mucilages favorisent le transit intestinal mais semblent diminuer la digestibilité de la ration (Gaywe R. et al., 1989). Les feuilles renferment également de nombreux composés phénoliques (notamment flavanols et tanins) et de l’acide oxalique, puissant complexant du calcium(Assogbadjo A.E et Loo J., 2011). Les feuilles sont très riches en calcium et fer et constituent une source appréciable de potassium et de magnésium (Boukari et al., 2001).

Caractéristiques botaniques

Hibiscus sabdariffa L. est une plante vasculaire appartenant à l’embranchement des Spermaphytes, au sous-embranchement des Angiospermes, à la classe des Dicotylédones, à la sous-classe des Dialypétales, à la série des Thalamiflores, à l’ordre des Malvales et à la famille des Malvaceae. Cette famille comprend 80 genres et 1 500 espèces (SOW, 1997).

Deux variétés d’Hibiscus sabdariffa ont étéidentifiées. Il s’agit d’Hibiscus sabdariffavariété Altissima et d’Hibiscus sabdariffa variétésabdariffa L (Cisse et al., 2009). L’Hibiscus sabdariffa var. Altissima qui a des fleurs blanches à cœur rougeest surtout utilisé pour ses fibres.

L’Hibiscus sabdariffaest une plante annuelle etbuissonnante de 1 à 2 m de haut, aux tiges pourpres. Ces feuilles sont ovales, alternées,trilobées. Elles peuvent également être simples sur des tiges fleuries. Ses grandes fleurs jaune,orange ou rose qui ont un cœur rose à marron sont réparties le long de la tige. Elles ont undiamètre de 7 à 10 cm. Le fruit est composé d’un calice de 5 sépales devenant juteux, charnuset croquants à maturité. Il renferme une capsuleverte où se trouvent des graines noires (Caribfruits – Groseille de Noël / Fruits Des Antilles.).

Variétés

Les variétés se distinguent entre elles par le diamètre et la taille des fruits, la coloration des sépales, la teneur en anthocyanes etc.

Au Sénégal, nous rencontrons deux types de Bissap le vert et le rouge. Il faut noter que le vert estgénéralement utilisé comme condiment pour la cuisine. Quant au rouge, le plus utilisé, sept variétés sont cultivées le Burkinabé, le Yoump, la Violette, le Thaï, le Vimto, leKoor et le CLT 92. Les variétés Vimto et Koor sont les plus produites et les plus connuesau Sénégal.

Le « Vimto » donne des fleurs de gros diamètres (4,5 cm) et de grandes longueurs (8,5 cm)avec des sépales rouges – vifs ouverts vers l’extérieur. Les teneurs en anthocyanes des calicessecs sont de (10 à 15) g·kg –1 . Les calices sont de couleur rouge sombre et peu acidulés.

Leurrendement est de 300 kg par ha dans les conditions optimales (Cisse et al. 2009).

Le « Koor » présente des calices de couleur rouge clair et ont un goût plus acidulé que celui duVimto. Leur rendement est de 200-300 kg par ha dans des conditions optimales (Cisse et al. 2009).La variété « Thaïlandaise » (« Thaï ») se distingue de toutes les autres par sa grande taille (2m de haut) (Cisse et al., 2009). Le Thaï, sélectionné en Thaïlande pour sa richesse en fibres, présente des calicesrouges mouchetés. Son cycle végétatif est assez long.

La variété « CLT 92 » a des calices à pigments bleu-violacé ou rouge foncé et a été introduitau Sénégal par VAPROVET (association constituée de chercheurs de l’Université CheikhAnta Diop de Dakar au Sénégal). Pour cette variété, les rendements en calices secs sontestimés entre (250 à 300 kg·ha–1) (Cisse et al. 2009).

VERTUS THERAPEUTIQUES TRADITIONNELLES ET PROPRIETES MEDICINALES D’ADANSONIA DIGITATA ET D’HIBISCUS SABDARIFFA

Vertus thérapeutiques traditionnelles du Baobab

Le baobab est un arbre aux innombrables usages thérapeutiques et aux multiples vertus.

Chaque partie de l’arbre (racine, pulpe, écorce, feuille, fleurs et autres organes) est utilisée de façon traditionnelle, seule ou en association avec d’autres espèces végétales pour le traitement de certaines maladies.

Dans la pharmacopée africaine, le baobab entre dans la préparation de nombreuses remèdes surtout pour les problèmes digestifs et inflammatoires (Codja, et al 2001).

Racines

Les racines de baobab sont utilisées dans plusieurs pays d’Afrique à des fins thérapeutiques.

En Sierra Leone, la racine est utilisée comme stimulant de l’activité sexuelle (Codja, 2001; Sidibé & William 2002). En Zambie, l’infusion des racines est utilisée pour le bain des enfants afin que leur peau soit lisse et souple. L’écorce, riche de mucilages, est utilisée contre les inflammations de l’appareil digestif. Une fois coupée, elle produit une colle blanche fluide sans odeur, acide et non soluble, elle est utilisée pour nettoyer les plaies et les ulcères.

Graine et huile de baobab

Une huile riche en acides gras essentiels (acide oléique, linoléique et linolénique) est extraite des graines du baobab et est utilisée dans l’alimentation humaine et en cosmétique. Cette huile soulage la douleur provoquée par les brûlures et régénère rapidement les tissus épithéliaux, en rendant la peau élastique (Codja, 2001; Sidibé & William 2002).

Feuilles

Les feuilles macérées et comprimées sont utilisées comme anti-inflammatoire pour les oreilles et les yeux des enfants malades (Assogbadjo A.; Sinsin J., et al., 2005). Dans la médecine traditionnelle, les feuilles sont utilisées pour leurs propriétés expectorantes, fébrifuges, hypotensives, antiasthmatiques et dans le contrôle d’une transpiration excessive. Elles sont aussi utilisées dans les maladies des voies urinaires, diarrhées, inflammations et piqûres d’insectes mais aussi pour ses propriétés antioxydantes et émollientes (Assogbadjo A.; Sinsin J., et al., 2005; Sidibé & William 2002; Yazzie et al. 1994).

Pulpe de fruit

Traditionnellement la pulpe est employée comme fébrifuge, analgésique, anti-diarrhéique, anti-dysenterie et dans le traitement de la variole et de la rougeole (Kerharo J., Adam J. G., 1974). Grace à ses propriétés lubrifiantes et la présence de pectines et glucides, la pulpe du baobab à été employée comme base hydrophile de formulations pharmaceutiques decomprimés de paracétamol et théophylline avec action prolongée (Galil N, 1996). La pulpe est fortement impliquée dans le traitement radical de la diarrhée infantile (Galil N, 1996).

Propriétés médicinales du baobab

Propriétés anti- inflammatoires et antipyrétiques

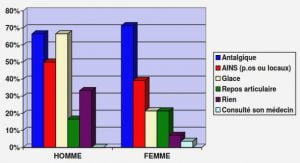

Des études de l’activité biologique de l’extrait aqueux lyophilisé de la pulpe du fruit du baobab ont mis en évidence une forte activité anti-inflammatoire avec des dosages de 400-800mg / kg de pulpe. Ces doses peuvent réduire l’inflammation de l’articulation. Cet effet est comparable à celui produit par une dose de 15mg/kg de phénylbutazone (Ramadan A., et al., 1994).

Des essais réalisés sur des rats auxquels 800 mg / kg d’extrait leur ont été administrés, ont révélé une activité analgésique et antipyrétique comparable à l’utilisation de 540mg / kg d’acétylsalicylique (Codja, et al., 2001). Ces résultats justifient le large emploi de cette plante dans la médecine traditionnelle comme antipyrétique.

Propriétés anti-diarrhéiques

L’alimentation des populations autochtones africaines surtout pour les enfants, est peu variée et est très pauvre en nutriments. Elle est en général hypocalorique et hypoprotéique qui peut facilement provoquer le rachitisme et des dysfonctionnements organiques tels que la diarrhée ou la dysenterie. La pulpe du fruit de baobab serait efficace contre la diarrhée (Sidibé & William 2002; Yazzie et al. 1994). En effet une utilisation convenable de la pulpe peut combattre efficacement cette maladie qui est très fréquente dans les pays africains.

Les composants essentiels de la pulpe du fruit responsables de cette propriété anti-diarrhéique semblent être les tanins, la cellulose, l’acide citrique (Lesschaeve I., Noble A. 2005).

|

Table des matières

Introduction

PREMIERE PARTIE

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

I. LE BAOBAB: Adansonia digitata L

I.1. Origine et distribution géographique

I.1.1. Origine

I.1.2. Distribution géographique

I.2. Positions systématiques et caractéristiques botaniques

I.3. Les différentes parties de la plante

I.3.1. Les feuilles

I.3.2. Les fleurs

I.3.3. Le fruit

I.4. Exigences pédoclimatiques

I.5. Culture et production

I.5.1. Culture et récolte

I.5.2. Production

I.6. Importance économique des marchés du baobab

I.7. Utilisations et propriétés biochimiques du baobab

I.7.1. Parties comestibles

I.7.2. Autres usages du baobab

II. LE BISSAP : Hibiscus sabdariffa L

II.1. Origine et distribution géographique

II.1.1. Origine

II.1.2. Distribution géographique

II.2. Caractéristiques botaniques

II.3. Variétés

II.4. Les différentes parties de la plante

II.4.1. Les feuilles

II.4.2. Les fleurs

II.4.3. Les fruits

II.4.4. Les calices

II.4. Exigences pédoclimatiques

II.5. Culture et production

II.6.1. Conditions de culture et de récolte

II.6.2. Production

II.6. Économie du Bissap

II.7.1. Importance économique de la culture du bissap

II.7.2. Marchés du bissap

II.7. Utilisations et propriétés biochimiques du bissap

II.8.1. Utilisations du bissap

II.8.2. Propriétés biochimiques de Hibiscus sabdariffa

III. TECHNOLOGIE DE TRANSFORMATION ET DE CONSERVATION DES FRUITS : Adansonia digitataet Hibiscussabdariffa

III.1. Technologie de transformation d’Adansonia digitata

III.2. Technologie de transformation d’Hibiscus sabdariffa

III.3. Conservation des produits à base d’Adansonia digitataet d’Hibiscus sabdariffa

III.3.1. Pasteurisation et conditionnement

III.3.2. Conservation par le froid

IV. MICROBIOLOGIE DES FRUITS ET BOISSONS FRUITEES

IV.1. Microbiologie des produits végétaux : fruits et légumes

IV.1.1. Microbiologie des fruits et légumes non transformés

IV.1.2. Microbiologie des Boissons

IV.1.3. Normes microbiologiques des boissons à base de fruits et non alcoolisées

IV.1.4. Textes réglementaires sur la microbiologie alimentaire des boissons et jus de fruits

IV.1.5. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise)

V. VERTUS THERAPEUTIQUES TRADITIONNELLES ET PROPRIETES MEDICINALES D’ADANSONIA DIGITATA ET D’HIBISCUS SABDARIFFA

V.1. Vertus thérapeutiques traditionnelles du Baobab

V.2. Propriétés médicinales du baobab

V.3. Hibiscus sabdariffaL (Bissap)

V.2.1. Vertus thérapeutiques traditionnelles et propriétés médicinales

DEUXIEME PARTIE

TRAVAUX EXPERIMENTAUX

I. ÉCOLOGIE MICROBIENNE DES FRUITS D’ADANSONIA DIGITATA LET D’HIBISCUS SABDARIFFA LET DES PRODUITS DERIVES

I.1. Évaluation de l’hygiène des procédés de transformation de ces deux fruits

I.1.1. Contexte et justificatif

I.1.2. Matériel et méthodes

I.2. Étude de la dynamique microbienne des procédés de boissons et sirops d’Adansonia digitata et d’Hibiscus sabdariffapar la technique PCR – DGGE

I.2.1. Principe de la technique PCR – DGGE

I.2.2. Matériel et Méthodes

I.3. Dosage de l’OTA

I.3.1. Extraction et purification de l’OTA à partir des fruits de baobab et calices de bissap

séchés

I.3.2. Analyse de l’Ochratoxine A par HPLC

II. DETERMINATION ET OPTIMISATION DU BAREME DE PASTEURISATION DES

BOISSONS A BASE DE BAOBAB ET DE BISSAP

II.1. Contexte et justification

II.2. Matériel et Méthode

II.2.1. Matériel

II.2.2. Méthode

II.2.3. Vérification du plan expérimental

III. MISE EN PLACE DU SYSTEME HACCP AU NIVEAU DE LA PME N°1

III.1. Contexte et justification

III.2. Matériel et méthode

III.2.1. Matériel

III.2.2. Méthode

IV. ÉTUDE DE L’ACTIVITE ANTI MICROBIENNE DES EXTRAITS AQUEUX D’ADANSONIA DIGITATAET D’HIBISCUS SABDARIFFA

IV.1. Contexte et justification

IV.2. Matériel et méthode .

IV.2.1. Matériel

IV.2.2. Méthodes

TROISIÈME PARTIE

RÉSULTATS ET DISCUSSION

I. ECOLOGIE MICROBIENNE DES PROCEDES DE TRANSFORMATION D’ADANSONIA DIGITATAET D’HIBISCUS SABDARIFFA

I.1. Procédés de transformation des deux fruits

I.2. Évaluation de la flore de contamination sur tous les procédés de baobab et de bissap

I.2.1. Flore de contamination des procédés de baobab

I.2.2. Flore de contamination des procédés de bissap

Conclusion

I.3. Caractérisation de la diversité microbienne des procédés de boissons et sirops d’Adansonia digitata et d’Hibiscus sabdariffapar la technique PCR – DGGE

I.3.1. Évolution de la dynamique microbienne des procédés de baobab

I.3.2. Évolution de la dynamique microbienne des procédés de bissap

I.3.3. Exploitation des résultats du séquençage

I.4. Dosage de l’Ochratoxine A (OTA) sur les fruits du baobab et les calices de bissap

Conclusion

II. DETERMINATION ET OPTIMISATION DU BAREME DE PASTEURISATION DES BOISSONS D’ADANSONIA DIGITATAL ET D’HIBISCUS SABDARIFFAL

II.1. Détermination du barème de pasteurisation des boissons de baobab

II.1.1. Plan expérimental du baobab et les réponses obtenues

II.1.2. Analyse statistique

II.1.3. Détermination des barèmes de pasteurisation par la Méthode des Réponses de Surface (RSM)

II.2. Détermination du barème de pasteurisation des boissons de bissap

II.2.1. Plan expérimental de la pasteurisation des boissons de bissap et les réponses obtenues

II.2.2. Analyse statistique du plan expérimental de la pasteurisation des boissons de bissap

II.2.3. Détermination du barème de pasteurisation par la méthode des surfaces de réponses

Conclusion

III. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME HACCP

III.1. Bonnes pratiques ou pré-requis (PRP) de l’HACCP

III.1.1. Résultats du diagnostic des locaux, des équipements et installations, des matières premières et des animaux nuisibles

III.1.2. Politique de santé du personnel

III.1.3. Procédures de nettoyage

III.1.4. Techniques d’élimination des contaminants et de conservation des produits

III.1.5. Formulation alimentaire

III.1.6. Analyses d’autocontrôle

III.1.7. Formation

III.2. Étude HACCP

III.2.1. Constitution de l’équipe HACCP (étape 1)

III.2.2. Description et utilisation du produit (étape 2)

III.2.3. Utilisation des produits (étape 3)

III.2.4. Construction et vérification sur site du diagramme de procédé (étapes 4 et 5)

III.2.5. Identification des dangers et mesures préventives (étape 6)

III.2.6. Détermination des CCP

III.2.7. Détermination des seuils critiques pour chaque CCP

III.3. Mise en place du système HACCP (étapes 9 – 12)

III.3.1. Mise en place d’un système de surveillance pour chaque CCP (étape 9)

III.3.2. Mesures correctives (étape 10)

III.3.3. Application des procédures de vérification (étape 11)

Des analyses microbiologiques sont régulièrement effectuées sur des échantillons d’un lot de produits finis afin d’évaluer la qualité du système HACCP- mis en place. En plus toutes les procédures et les PRP sont vérifiés périodiquement, formalisés et enregistrés pour constituer un élément de preuve au moment des audits du système. Également les produits finis sont analysés par PCR- DGGE pourvérifier le PMS de l’entreprise

III.3.4. Établir la documentation et constituer un dossier HACCP (étape 12)

Le rapport HACCP, le plan HACCP et tous les autres éléments du plan HACCP (spécification,

mesures préventives, limites critiques et système de surveillance des CCP, actions correctives, gestion documentaire, procédures de vérification et d’enregistrement, revues du système et enregistrements) constituent un dossier du système qui va permettre de prouver la conformité de la méthode HACCP lors des audits

III.4. Système de traçabilité

Conclusion

IV. ACTIVITE ANTIMICROBIENNE DES EXTRAITS DE LA PULPE D’ADANSONIA DIGITATA LET DES CALICES D’HIBISCUS SABDARIFFA L

IV.1. Analyse et interprétation des résultats

IV.1.1. Résultats tests antimicrobiennes par diffusion sur gélose

IV.1.2. Détermination des concentrations minimales inhibitrices et bactéricides du bissap

Conclusion

CONCLUSION GENERALE, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

Conclusion générale

Recommandations et perspectives

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES