Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Milieu physique

Géologie et pédologie

La zone repose sur un socle cristallin métamorphique du massif ancien (BATTISTINI et HOERNER, 1970). Le sol, en grande partie, est constitué d’argiles ferralitiques désaturées rouges et jaunes/rouges. Il est caractérisé par une pauvreté pédochimique.neU grande variabilité spatiale de la qualité du sol et de son potentiel est observée. Cette variabitél est en relation avec le type de végétation présente ainsi que le relief. Selon RIQUIER1965),( deux types de sols ferralitiques y sont rencontrés :

– Des sols ferralitiques sous forêt : ils possèdent les caractéristiques des sols ferralitiques c’est-à-dire couleur rouge, structure massive sur 1 à 2 m sans minéraux sauf le quartz pur, une zone d’altération blanchâtre, rubanée où les minéraux de la roche onts encore visibles sur 10 à 20 m d’épaisseur. Leur acidité est forte, leur teneur en éléments nutritifs faible. Ils sont principalement constitués de kaolin, d’oxydes de fer et d’alumine. Sous forêt, la retombée des feuilles, les nombreuses racines superficielles créent en surface un horizon humifère peu épais de 10 cm environ. L’humus assez abondant colore le sol sous-jacent sur 10 cm environ de beige à jaunâtre.

– Des sols ferralitiques sous « savoka » : maintenue au stade le plus dégradé dans la région, la végétation secondaire ou « savoka » est constituée de fougères,de Philippia génératrice d’un humus noir très acide (riche en acides fulviques). Les sols qui les portent sont plus dégradés que les sols correspondants sous forêt ;

Les bas fonds sont caractérisés par des sols tourbeux, assezfréquents dans les vallées mal drainées. Les sols formés sur les alluvions sont moyennement organiques. Ils se caractérisent aussi par la présence des sols hydromorphes.

Relief

La zone d’étude repose sur un relief généralement accidenté. Ledistrict de Marolambo est limité à l’Ouest par une grande falaise forestière : l’escarpement se trouve très marqué dans la partie de la commune d’Ambodinonoka. Des collines convexes, dont l’altitude di minue à l’Ouest, font aussi partie intégrante du paysage de l’Est.

Les bas fonds se caractérisent par leurs étroitesses surtout dans la commune d’Ambodinonoka. Toutefois, il existe de plus en plus de bas fonds larges en allant vers l’Ouest. Selon, RAUNET (1985), les « bas-fonds », en région intertropicale, sont les fonds platsou concaves des vallons, petites vallées et gouttières d’écoulement inondables qui constituent les axes de drainage élémentaires emboîtés dans les épaisses altérations des socles cristallins « pénéplanisés ». Les bas-fonds représentent des « unités de milieu » spécifiques et essentielles au sein des paysage tropicaux. Ce sont les axes de convergence préférentielle des eaux de surface, des écoulements hypodermiqueset des nappes phréatiques (contenues dans l’épais manteau d’altération et alimentées rpales pluies). Contrairement à des vallées alluviales «classiques », les bas-fonds ne sont pas le siège d’une dynamique sédimentologique et hydrologique brutale : par leur densité et leur largeur souvent remarquables, ils représentent cependant une partie importante (les parties amont) des réseaux de drainage. Leurs sols sont engorgés ou submergés pendant une période plus ou moins longue de l’année par une nappeeaud’ correspondant à des affleurements de nappe phréatique et à des apports par ruissellement.

Hydrographie

La zone est marquée par un réseau hydrographique considérable (Cf. arteC 1). Ce dernier se caractérise aussi par la rivière de Nosivolo. Elle prend source dans le corridor forestier et rejoint le grand fleuve de Mangoro après 121 km de parcours. La rivière traverse la commune d’Ambodinonoka et de Sahakevo.

Climat

En général, la zone est soumise au climat tropical (LEGRIS&BLASCO in HUMBERT et COURS DARNE, 1965) humide à subhumide (CORNET, 1972) sans saison sèche marquée caractéristique de la région de l’Est (Cf. Figure 1). La partie Est est souvent victime de dégâts cycloniques tous les ans.

La courbe ombrothermique, démontre l’inexistence de mois écosec : al courbe de la pluviométrie reste toujours au dessus de celle de la température. Toutefois, la pluviométrie diminue remarquablement entre Avril et Octobre. Le reste de l’année, elle peut atteindre jusqu’à 300 mm par mois. La température moyenne, quand à elle, reste relativement élevée : 19°C et 25°3C. la pluviométrie annuelle totale est de 1876,3 mm en moyenne.

Milieu biologique

Flore et formation végétale

Les formations végétales sont dominées par les « savoka2 »qui prennent la place des forêts défrichées. Selon, HUMBERT (1965), elle comprend notammentSolanum auriculatum, Harunga madagascariensis, (CLUSIACEAE), Trema orientalis (ULMACEAE), Dombeya sp (STERCULIACEAE) et Bambous. Ces « savoka » sont souvent défrichés pour l’installation des cultures sur brûlis.

Quelques lambeaux forestiers persistent encore surtout dans la commune d’Ambodinonoka et de Sahakevo. Ces forêts primaires correspondent au type de forêt humide sempervirente. Elle présente une forte endémicité : 95% d’endémicité pour les espèces. D’après WWF (2009), on y trouve les genres Weinmannia, Tambourissa, Ocotea, Ravensara, Symphonia, Dalbergia, Grewia et Eugenia.

Faune

Le corridor Fandriana Marolambo possède une faune très riche. Denombreuses espèces sont endémiques de Madagascar.

Pour les mammifères, 48 espèces (WWF, 2009) ont été inventoriés :

– cinq espèces de carnivores : Cryptoprocta ferox, Fossa fossana, Galidia legans, Eupleres goudotii, Viverricla indica.

– 13 espèces de lémuriens reparties dans cinq familles : CHEIROGALEIDAE, LEMURIDAE, LEPILEMURIDAE, INDRIIDAE, DAUBETONIIDAE

– 30 espèces de micromammifères, parmi eux des rongeurs endémiques dontNesomys rufus est relativement la plus abondante.

– Famille des SUIDAE : Potamochoerus larvatus.

Milieu humain

Caractéristiques socioculturelles

Population jeune

Le nombre d’habitants des quatre communes (Ambodinonoka, Sahakevo, Anosiarivo, Androrangavola) s’élève à 47 990 individus. La commune d’Ambodinonoka, la plus grande est la plus peuplée avec 15 361 habitants, tandis que celle d’Androrangavola, la moins peuplée n’a que 8 106 habitants. La population se caractérise par sa jeunesse (57,25% de la population totale) alors que les personnes actives3 restent relativement faibles (34%) (Cf. annexe 2).

Zone Betsimisaraka

La zone d’étude est dominée par les Betsimisaraka. Toutefois, esl Betsileo y migrent de plus en plus pour trouver des terres à cultiver. La société s’attache encore au système traditionnel : les autorités coutumières telles que les « Ray aman-dReny » etles « Tangalamena » influent toujours sur la communauté. Elles perpétuent les us et coutumes et gèrent la vie sociale du peuple. Les autorités administratives, issues de la communauté même, ne s’occupent que des tâches administratives et collaborent avec les autorités traditionnelles.

Caractéristiques socioéconomiques

Zone enclavée

L’enclavement de cette zone limite les déplacements de la population qui doit aller à pied ou au mieux à moto vers les villes. De ce fait, la santé et l’éducation restent très précaires même s’il existe des centres de santé de base et des écoles publiques ommunalesc. Toutefois, l’influence des deux villes : Fandriana et Marolambo est très manifeste lors des marchés par l’affluence des friperies au dépend des produits artisanaux traditionnels (vannerie, rabane…). En fait, le tissage perd de plus en plus d’importance alors que c’était une activité locale habituelle (très rare sont les personnes qui portent encore un « akanjobe 4»). Cependant, malgré l’enclavement et le délaissement des activités artisanales de raphia, la zone participe à la filière raphia en approvisionnant Fandriana et Mahanoro en fibres brutes.

Système de production basé sur le « tavy »

Les systèmes de production agricole de la population locale se basent sur la pratique du « Tavy ». Les « savoka » sont coupés et brulés pour y planter descultures pluviales comme le riz, le manioc et la canne à sucre. Les types de rotation les plus pr atiqués d’après les entretiens informels sont :

– Défrichement/ riz/ riz ou manioc/ jachère (2-6 ans, 10 ans maximum)

– Défrichement/ riz/ canne à sucre (5-10 ans)/ jachère longue

– Défrichement/ canne à sucre (5-10 ans)/ jachère longue

La culture de canne à sucre caractérise les communes d’Ambodinonoka et de Sahakevo, encore proche de la communauté Betsileo. La récolte est principalement destinée à la fabrication de rhum local : « toaka gasy » ou « galioka ». Les communes d’Anosiarivo et d’Androrangavola ne pratiquent pas cette culture mais s’intéressent beaucoup plus à la production de fibre de Raphia.

La pratique d’abattis brûlis reste encore prédominante car :

– Elle est facile à réaliser : coupe à l’aide d’une coupe coupe ou « antsib e » suivi de brûlis

– Pas de travail du sol

– Le sol n’a pas besoin d’apport de fertilisant (végétation exubérante favorisée par le type de climat tropical humide à subhumide)

Toutefois, une diminution progressive de la fertilité du sol, ainsidéfriché et brulé, est observée à long terme. Ceci amène les paysans à s’investir de plus en plus vers d’autres terrains cultivables comme les bas fonds. La superficie des bas fonds utilisée varie énormément d’un paysan à un autre. En effet, les chiffres vont de trois ares aux environs de un hectare (enquêtes personnelles, 2009). Néanmoins, certains ne cultivent pas du tout sur les bas fonds.

Nombre de ménages

Le nombre de ménages varient d’une commune à une autre suivant la proximité de celle-ci du district de Fandriana (Cf. annexe 2). En tout, il y a 7 575 ménages dans les quatre communes concernées par l’étude.

METHODOLOGIE

Problématique, objectifs et hypothèses

Le manque de terrain agricole fertile pousse la population faisant partie du paysage forestier de Fandriana Marolambo à exploiter la forêt du corridor. Accentué par la pauvreté rurale et la croissance démographique, cette situation s’aggrave (OBREBSKI, 2008). La limitation de la dégradation des ressources naturelles forestières reste, de ce ait,f délicate sans l’existence d’alternative économique intéressante pour la population locale. Le raphia constitueune filière économique potentielle dans le paysage Fandriana-Marolambo (WWF, 2009). Dans le projet de Restauration du Paysage de Fandriana- Marolambo, il pourrait devenir une alternative économique pour la population du corridor. Cependant, les précédentes études concernant cette ressource montrent les dangers qui menacent les raphières. A part l’exploitation abusive des pieds de raphia, la riziculture contribue fortement à la disparition progressive de la ressource (ALIFER ANA, 2008). Dans le District de Marolambo, le bas fond est généralementétroit et la riziculture y est limitée par rapport à celle sur « tanety »5 (ALIFERANA, 2008). Mais, ce type de riziculture représente une très grande menace pour les raphières. En effet, le riz comme le raphia se cultivent et se développent dans les bas fonds (FAO, 2005). De ce fait, l’espace occupé par les surfaces rizicoles augmente au détriment des raphias.

En outre, le riz de bas fond aussi bien que le Raphia contribuent au revenu de la population locale (WWF, 2005 ; ALIFERANA, 2008). Il serait alors intéressant d’obtenir un revenu élevé pour le riz de bas fond tout en conservant les raphières. De plus, les éventuels rôles écologiques des raphias seraient encore à exploiter pour améliorer la productivité desterroirs. Alors, pour pouvoir combiner les deux cultures, c’est-à-dire exploiter durablement les raphières et obtenir un rendement viable soutenu de riz de bas fond, des paramètres écologiques, agricoles et socio-économiques devraient être considérés dans les plans d’aménagements. Mais avant toute investigation, il convient de définir le terme « combinaison de culture » objet de l’étude. Elle se réfère à la combinaison de l’exploitation de raphia et de riz : les raphias peuvent être trouvés en périphérie des rizières ou sur des parcelles différentes tant que l’exploitation est réalisée par un seulindividu. « Individu » désigne ici une personne ou un ménage.

En se basant sur le concept de la conservation des ressources, priorisant le développement de la population locale à proximité de celles-ci, une façon de stoppe r la dégradation des zones raphières

5 Tanety : correspondant à une colline dépourvue d’arbre et placée entre deux vallées, la riziculture urs « tanety » est généralement pluvial serait de combiner la culture de riz sur bas fonds avec les Raphias. Mais dans quelle mesure cette combinaison pourrait elle être profitable pour les exploitants agricoles de la région ?

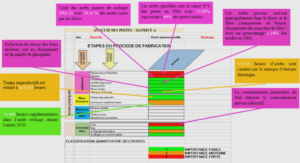

Compte tenu de cette problématique, l’objectif général de l’étudeconsiste de ce fait, à étudier la faisabilité de combiner les rizières et les raphièreslors de l’aménagement des bas fonds ou a posteriori. La problématique, les objectifs spécifiques y afférents ainsi que les hypothèses de vérification sont présentés sur la figure 2 :

Documentation

L’investigation bibliographique a été la base de toute recherche scientifique pour pouvoir mieux cadrer l’étude et les idées. L’étude porte surtout sur les caractéristiques du milieu d’étude, celles du Raphia et celles de la riziculture sur bas fond, les pratiques effectuées sur ces spéculations dans la région et la rentabilité économique de ces deux activités. Laconsultation des résultats des recherches qui concernaient le sujet de près ou de loin s’avérait aussi intéressante pour ne pas réitérer les travaux déjà effectués par d’autres. Les recherches sur internet demeuraient un complément d’information plus actuelles certes, mais pas véritablement fiables. Les sites officiels des organismes privés ou publics ainsi que les sites de téléchargement des ouvrages publiés nto été privilégiés. Les consultations des documents et ouvrages ont été effectuées principalement au :

– CID : Centre d’Information et de Documentation de l’ESSA et CIC : Centre d’Information et de Communication ESSA-Forêts pour les travaux de recherche déjà effectués sur la région et les thèmes en relation avec le Raphia et la riziculture ;

– DGEF : Direction Général des Eaux et Forêts ;

– MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche .

La consultation des personnes ressources compétentes et riches en expérience était très utile pour leurs conseils : cela a permis d’adopter les comportements et les attitudes nécessaires dans les relations sociales avec les communautés locales. Cette étape était aussi nécessaire pour éviter de refaire des études déjà effectuées antérieurement. Les personnes consultées travaillent dans le projet ou ont effectué des études sur le thème et/ou la région.

Les visites sur terrain ont permis de compléter et de recouper les documentations préalables avec les faits réels. D’importantes informations ont été déjàrécoltées à Antananarivo concernant le sujet. Cependant, les données accumulées dans le bureau du WWF Fandriana se trouvaient aussi riches et en relation directe avec l’étude. En effet, des rapports détaillés sur les plus récentes activités de restauration constituaient des bases de données pertinentes.

Organisation sur terrain

L’organisation sur terrain s’avérait nécessaire pour la gestion du temps imparti relativement court et des activités sur terrain. Le socio-organisateur de la zone Est avait établi à Fandriana le calendrier des activités en fonction de la durée de trajet, esd sites à étudier, et des sites de raphières étudiés auparavant sur la filière Raphia. Cependant, d’autres sites intéressants ont été identifiés sur terrain car ceux prévus étaient en général des raphières respu et les données sur la combinaison riz/Raphia venaient à manquer.

Un guide local a été mobilisé pour faciliter les déplacementset l’approche des personnes à enquêter. Des animateurs de WWF ont aussi contribué dans l’approche sociale et le choix des sites de raphières correspondant aux critères voulus. A chaque site, les visites auprès des responsables

administratifs et des chefs de village s’avéraient intéressantes et utiles tant pour l’intégration dans la communauté que pour récolter le maximum d’informations.

Enquêtes socio-économiques

Les enquêtes, réalisées par l’auteur, ont pour objectif de récoltersdedonnées concernant :

– Les raisons de l’élimination des raphias par les paysans lors de l’aménagement des bas fonds ;

– Les avantages possibles de la combinaison raphia/riz ;

– Les caractéristiques techniques et socioéconomiques du raphia et du riz.

Identification des personnes à enquêter

L’identification des personnes enquêtées a été basée sur les critèresuivants :

– Exploitant de bas fond ;

– Activité rizicole sur bas fond ;

– Activité concernant le raphia ;

– Activité rizicole sur bas fond et concernant le raphia.

Le nombre d’enquêtés a respecté le nombre minimal d’un échantillon statistique. Les enquêtes socioéconomiques ont concerné 32 paysans, correspondant chacun à un ménage, réparties sur les quatre communes étudiées (soit 0,4% de taux d’échantillonnage). Larépartition de ces personnes a été déterminée lors des passages dans leur zone et la durée limitée desravauxt sur terrain.

Types d’enquêtes utilisés

La nature des données à récolter, mais aussi de la délicatessedes questions ont défini les types d’enquêtes utilisés. Les deux types retenus ont été :

– Enquête par questionnaire ;

– Discussion formelle.

Enquête par questionnaire

Les informations à récolter ont relevé des données factuellesgénéralement à quantifier. Elles concernaient les :

– Activités agricoles : type et itinéraire technique ;

– Informations économiques sur le riz de bas fond et/ou le raphia ;

– Exploitation des raphias et riziculture ;

– Avantages et inconvénients des raphias sur l’activité rizicole;

– Motivation pour la combinaison des deux cultures.

Enquête par discussion formelle

Les discussions formelles ont servi à affiner un sujet déterminé et ont permis une analyse en profondeur de la part du répondant. Elles ont donné alors des informations complémentaires sur le questionnaire. Les sujets à discuter ont relevé l’aspect économique des deux cultures ainsi que l’aménagement des bas fonds.

Observation directe

Certains points ont nécessité une descente sur terrain pour permettre à l’enquêteur d’avoir l’appréciation personnelle de la situation comme :

– L’estimation de surface ;

– L’estimation de la proportion des bas fonds aménagés en rizière par rapport ua raphière ;

– L’appréciation de l’état des raphières ;

– Le recoupement des données d’enquêtes.

Ces observations s’accompagnaient souvent de discussions informelles. En effet, ces observations ont favorisé les discussions informelles et spontanées : des questions imprévues mais nécessaires ont été posées. Les explications des paysans ont été plus étoffées carles démonstrations étaient directes et visuelles.

Analyse des sols

Objectifs des prélèvements des sols

Les prélèvements de sol ont servi à réaliser une étude sur les caractéristiques du sol afin d’analyser certains paramètres écologiques de développement des deux cultures.

Paramètres à relever

Les caractéristiques physico-chimiques du sol ont constitué lesprincipaux paramètres à relever.

|

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE 1. PRESENTATION GENERALE DU MILIEU D’ETUDE

11. LOCALISATION

12. MILIEU PHYSIQUE

121. Géologie et pédologie

122. Relief

123. Hydrographie

124. Climat

13. MILIEU BIOLOGIQUE

131. Flore et formation végétale

132. Faune

14. MILIEU HUMAIN

141. Caractéristiques socioculturelles

142. Caractéristiques socioéconomiques

PARTIE 2. METHODOLOGIE

21. PROBLEMATIQUE, OBJECTIFS ET HYPOTHESES

22. DOCUMENTATION

23. ORGANISATION SUR TERRAIN

24. ENQUETES SOCIO-ECONOMIQUES

241. Identification des personnes à enquêter

242. Types d’enquêtes utilisés

25. OBSERVATION DIRECTE

26. ANALYSE DES SOLS

261. Objectifs des prélèvements des sols

262. Paramètres à relever

27. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

271. Traitement des données

272. Analyse des données

28. LIMITES ET CONTRAINTES

PARTIE 3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS

31. ANALYSE DU SOL

311. Caractéristiques des zones de prélèvement

312. Analyse physique

313. Analyse chimique

32. ETUDE ECOLOGIQUE

321. Description botanique du riz de bas fond et détermination de ses exigences écologiques

322. Description botanique du Raphia et détermination de ses exigences écologiques

323. Inconvénients et avantages de la présence des raphias dans les rizières

324. Etude complémentaire sur la propriété de rétention d’eau des raphias

325. Synthèse de la relation entre le raphia et le riz sur le plan écologique

33. PLACE DU RIZ ET DU RAPHIA DANS LA SOCIETE

331. Le riz

332. Le raphia

333. Elimination des raphières au profit du riz

334. Comportement des paysans face à la combinaison des deux cultures

34. ETUDE ECONOMIQUE

341. Le riz de bas fond

342. Le raphia

343. La combinaison de cultures raphia / riz

35. SYNTHESE DES RESULTATS

PARTIE 4. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

41. DISCUSSION

411. Le paramètre écologique sol

412. Mode d’aménagement des rizières des Betsileo et des Betsimisaraka

413. Adoption des types de combinaison raphière/rizière

414. Contraintes liées aux types de combinaison

415. Vérification des hypothèses

42. RECOMMANDATIONS

421. Méthodologie

422. Augmentation de la rentabilité du riz de bas fond

423. Augmentation de la rentabilité de la riziculture sur « tanety »

424. Préservation des berges et des bassins versants par la plantation de raphia

425. Amélioration de l’exploitation de raphia

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Télécharger le rapport complet