Croissance et production d’acide lactique

Principales propriétés métaboliques des bactéries lactiques ayant des impacts technologiques

Les bactéries lactiques ont pour principale fonction de produire de l’acide lactique et, dans certains cas, de produire des composés d’arôme ou des précurseurs. les principales activités métaboliques impliquées sont la glycolyse, la protéolyse et la lipolyse. Les paragraphes suivants porteront principalement sur les voies de métabolismes des sucres, du citrate et des protéines.

Métabolisme glucidique

Les bactéries lactiques transportent et accumulent les glucides soit sous forme de radicaux libres, par transport actif, soit sous forme de dérivés phosphorylés, par des systèmes phosphotransphérase-phosphoénolpyruvate dépendant (PEP-PT).

Systèmes de transport actif En 1961, Peter Mitchell a proposé une théorie pour expliquer comment le transport des électrons peut être couplé à la génération d’ATP. D’après ce concept chimiosmotique, une enzyme membranaire, l’adénosine 5’-triphosphate-phosphohydrolase, activée par le complexe Ca2+ + Mg2+, couple l’hydrolyse de l’ATP à la sortie de protons (2H+) de la cellule. Le flux de protons sortant de la cellule crée une différence dans la concentration de protons et de charge électrique de part et d’autre de la membrane cytoplasmique de la bactérie. Par la suite, en réponse à cette force promotrice, le sucre peut être assimilé grâce à un gradient de concentration (Thompson et Gentry-Weeks, 1994).

Systèmes PEP-PT Les systèmes de translocation de groupe les mieux connus sont les systèmes phosphotransférases, dépendantes du phosphoénolpyruvate (PEP-PT). Trois protéines au moins (EI, HPr et EII) sont requises pour le transport et la phosphorylation du sucre. Ces protéines forment une chaine de transporteurs qui prélèvent des groupes phosphate riches en énergie sur le phosphoénolpyruvate et les transfèrent au sucre qui doit pénétrer dans la cellule. Les deux premiers transporteurs sont identiques dans toutes les chaines PTS ; il s’agit de l’enzyme EI et d’une petite protéine thermostable HPr (Heat resistant Protein). L’enzyme I, cytoplasmique est capable de s’autophosphoryler aux dépens du PEP. Suite à cette première réaction, EI catalyse le transfert du groupement phosphate acquis vers la protéine HPr. La phosphorylation de cette dernière a lieu sur l’histidine(Kalbitzer et al., 1982 ; Weigel et al., 1982). Chez les bactéries à Gram positif et à faible pourcentage en GC, la protéine HPr peut également être phosphorylée sur la sérine (Figure3). Cette réaction est catalysée par une enzyme bifonctionnelle, l’HPr kinase/phosphatase (Kravanja et al., 1999). L’enzyme III cytoplasmique est inductible par le sucre, accepte le radical phosphoryl de l’HPr pour former l’EIII~P. L’EIII~P transfère le radical phosphoryle à l’EII qui effectue la reconnaissance, la liaison, la phosphorylation et la translocation du sucre à travers la membrane de la cellule. Les voies de transport et le métabolisme des glucides par les bactéries lactiques sont résumées dans les Figures 4 et 5.

Métabolisme des sucres

Comme écrit plus haut les bactéries lactiques sont divisées en deux groupes principaux d’espèces, homofermentaires ou hétérofermentaires selon la nature et la concentration des produits terminaux issus de la fermentation des sucres (Figures 6 et 7).

Voie homofermentaire ou EMP (EMBDEN-MEYERHOF-PARNAS) Les lactobacilles homofermentaires convertissent presque exclusivement le glucose en acide lactique (90-95%). Une des enzymes clé de la glycolyse, présente dans toutes les espèces homo-fermentaires, est la fructose-1,6 diphosphate aldolase. C’est une enzyme qui transforme le fructose diphosphate en deux trioses phosphates. Les bactéries homolactiques contiennent habituellement de fortes concentrations de fructose diphosphate (FDP). Cette molécule, importante pour la régulation, sert d’activateur de la synthèse des enzymes terminales de la voie glycolique (pyruvate kinase et lactate déshydrogénase).

Voie hétérofermentaire ou PPC (PENTOSE PHOSPHOCETOLASE) La fermentation hétérolactique doit sa dénomination au fait qu’en dehors du lactate, elle aboutit à la formation d’éthanol, de CO2 et éventuellement d’acétate. Les bactéries lactiques hétérofermentaires ne contiennent pas de FDP aldolase ni de triose-phosphate isomérase. Elles sont également dépourvues d’un système phosphotransphérase-PEP pour le glucose. Chez ces bactéries, le glucose est accumulé par l’intermédiaire d’un transport actif, puis est phosphorylé par une glucokinase ATP-dépendante. Le glucose-6P est transformé en acide 6P-gluconique puis décarboxylé en 5P avec libération de CO2. Ce pentose-P est métabolisé en triose phosphate et en acétyl-P. Enfin l’acétyl-P est réduit en éthanol, et le triose phosphate est métabolisé en acide lactique par les dernières réactions de la voie EMP (Djidel, 2007).

|

Table des matières

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des abréviations

Introduction

1. Analyse bibliographique

1.1. Lactosérum

1.1.1. Définition

1.1.2. Différents types de lactosérum

1.1.3. Composition biochimique du lactosérum

1.1.4. Valorisation du lactosérum

1.1.4.1. Utilisation du lactosérum à l’état brut

1.1.4.2. Utilisation lactosérum traité

1.1.4.3. Fermentations diverses du lactosérum

1.2. Généralités sur les bactéries lactiques

1.2.1. Définition

1.2.2. Taxonomie des bactéries lactiques

1.2.3. Habitat des bactéries lactiques

1.2.4. Exigences nutritionnelles des bactéries lactiques

1.2.4.1. Exigences en vitamines

1.2.4.2. Exigences en bases azotées

1.2.4.3. Exigences en acides aminés

1.2.4.4. Influence des cations

1.2.5. Milieux de culture pour les bactéries lactiques

1.2.6. Principales propriétés métaboliques des bactéries lactiques ayant des impacts technologiques

1.2.6.1. Métabolisme glucidique

1.2.6.1.1. Métabolisme des sucres

1.2.6.1.2. Régulation du métabolisme des sucres

1.2.6.1.3. Régulation du système de transport des sucres

1.2.6.2. Protéolyse et nutrition azotée des bactéries lactiques

1.2.6.3. Métabolisme du citrate

1.3. Généralités sur la fermentation lactique

1.3.1. L’acide lactique

1.3.2. Applications de la fermentation lactique

1.3.3. Fermentation discontinue (ou Batch)

1.3.3.1. Etude de quelque modèles de cinétique de croissance

1.3.3.2. Modélisation de la production d’acide lactique

1.3.3.3. Modélisation de la consommation du substrat

2. Matériel & Méthodes

2.1. Souches bactériennes

2.2. Milieux de culture

2.2.1. Préparation du milieu de culture BMK

2.2.1.1. Déprotéinisation du lactosérum

2.2.1.2. Préparation du jus de tomate

2.3. Confirmation de l’appartenance des souches au groupe lactique et de leur pureté

2.4. Conservation des souches

2.5. Analyses physicochimiques du lactosérum

2.5.1. Mesure de l’acidité

2.5.2. Teneur en matière sèche totale

2.5.3. Teneur en cendres

2.5.4. Détermination des minéraux

2.5.5. Détermination de la matière grasse

2.5.6. Teneur en glucides

2.6. Études des caractères technologiques

2.6.1. Mesure de la croissance

2.6.2. Mesure de l’acidité produite

2.6.3. Recherche du diacétyle

2.6.4. Mise en évidence de l’activité protéolytique cellulaire

2.6.5. Analyses statistiques des résultats

2.7. Cinétique de croissance, de production d’acide lactique et de consommation du lactose en fonction du temps

2.8. Modèle cinétique et estimation des paramètres

3. Résultats & discussion

3.1. Confirmation de l’appartenance des souches au groupe lactique et de leur pureté

3.2. Analyses physicochimique du lactosérum

3.2.1. pH et acidité

3.2.2. Teneur en matière sèche total

3.2.3. Teneur en lactose

3.2.4. Teneur en matière grasse

3.2.5. Teneur en cendres

3.2.6. Analyse des sels minéraux

3.3. Étude des caractéristiques technologiques en milieu BMK

3.3.1. Résultats des paramètres de croissance et production d’acide lactique en milieu BMK

3.3.1.1. Croissance des souches lactiques en milieu BMK

3.3.1.2. Étude du pouvoir acidifiant des souches

3.3.2. Analyse en composantes principales (ACP)

3.3.3. Recherche du diacétyle

3.3.4. Etude de l’activité protéolytique

3.4. Cinétique de croissance, de production d’acide lactique et de consommation du lactose en fonction du temps

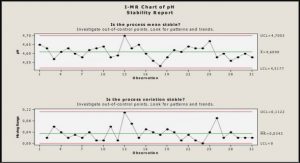

3.4.1. Croissance et production d’acide lactique

3.4.2. Consommation du substrat

3.5. Modèle cinétique et estimation des paramètres

4 . Conclusion

5 . Références bibliographiques

6. Annexes

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet