Déconstruction de l’utilisation du terme « génération Y »

On a vu précédemment que la notion même d’existence d’une génération aux pratiques homogènes pouvait être remise en cause par certains spécialistes de la question des digital natives. Pour Jean Noel Lafargue, invité à la rencontre organisée par Regard Sur Le Numérique (R.S.L.N) : « Digital native ou digital naïve ? » le vendredi 27 janvier à Paris, il n’existe pas de génération Y. Il soutient l’idée que les jeunes que l’on décrit sous l’appellation de génération née entre environ et 1994, ne seraient pas aussi doués en numérique qu’on ne le pense.Mitchel Resnick, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et directeur du laboratoire Lifelong Kindergarten, également invité à la rencontre, soutient la même théorie que Jean Noel Lafargue. Il explique ainsi qu’il est aujourd’hui de plus en plus commun d’entendre parler des digital natives en référence à une génération qui a grandi avec Internet et les téléphones portables et pour qui, leur utilisation semble naturelle. Ils seraient en effet très à l’aise pour écrire des messages via leur téléphone portable, et cela rapidement et raffoleraient de jeux en ligne, où leur capacité de compréhension et de jeux serait quasiment innée.

Cependant, l’idée soutenue ici est de se demander si ces digital natives sont aussi à l’aise lorsqu’il s’agit de créer un site Internet, de construire leur propre jeu en ligne ou encore de créer leur propre application pour smartphone : « Although young people interact with digital media all of the time, few of them can create their own games, animations, or simulations.

It’s as if they can “read” but not “write”.»C’est comme si ils savaient lire mais pas écrire. Cette traduction des propos de Mitchel Resnick illustre bien l’idée d’une prise en compte du degré de connaissance numérique recensé auprès des individus appartenant à la génération Y.

Les digital natives : des « amateurs » placés au rang « d’experts » ?

Bernard Stiegler, philosophe français et directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation (I.R.I) du Centre Georges Pompidou, a étudié la notion du terme « d’amateur » et notamment dans le cadre des amateurs d’arts lors d’une rencontre organisée par l’IRI le 22 janvier 2008 et par Jacqueline Lichtenstein. Nous allons ici tenter de comparer la vision de l’amateur selon Stiegler, avec celle d’une possible catégorie d’amateurs au sein de la génération Y.

On part ici de l’hypothèse qu’il n’existe pas de génération de digital natives naturellement et d’une manière homogène ; totalement en phase avec les outils numériques auprès desquels ils ont grandis. On va alors se demander si il pourrait s’agir d’une catégorie d’individus certes, relativement proches des nouvelles technologies, mais restant « amateurs » au sens où, seulement une faible partie d’entres-eux (pas la majorité), disposerait de capacité « d’experts » en matière de création numérique (site Internet, codage, création d’applications pour Smartphones, etc.).

Le terme « amateur » trouve son origine à l’Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1648, où un amateur désignait : « […] ceux qui ne sont pas des artistes mais qui sont membres de l’académie et se signalent par leur amour des arts, par leur proximité avec les artistes. » Désignant initialement uniquement les amateurs d’art, la signification d’amateur va petit à petit s’agrandir et désignera par la suite, non plus uniquement les non-artistes membres de l’académie, mais l’ensemble des individus sensibles à l’esthétisme et à l’art. Nous allons nous intéresser à la vision de Stiegler concernant la notion d’amateur rapportée au monde numérique d’aujourd’hui. Nous chercherons ainsi des réponses quant à notre hypothèse de départ, proposant de confronter les digital natives à une génération d’amateurs des nouvelles technologies.

Stiegler propose ainsi de confronter la théorie de l’amateur en art à celle de l’amateur en matière de pratiques culturelles, scientifiques, ou politiques, s’exprimant sur Internet ou via le mobile.36 Pour le philosophe, il existe de nombreux acteurs aujourd’hui participant activement à « faire » le web (dont les digital natives). Ils participent en postant des vidéos, en créant du contenu sur Wikipédia ou encore en publiant des articles sur leur blog. Cependant, il s’est interrogé sur le clivage entre ceux qui « font le web » et ceux qui y participent en se posant la question d’une nouvelle séparation des acteurs du web par leurs pratiques de création ou de « passivité ». Il rappelle ainsi l’opposition entre « amateur » et « professionnel ». A l’heure où l’on évoque les termes de web collaboratif et où chacun peut être acteur et créateur de contenus en même temps, Stiegler se demande s’il persiste une réelle légitimité à la catégorisation des individus selon leurs pratiques.

« De nombreux débats sur le «culte de l’amateur» (Andrew Keen) alimentent les billets de blogs et leurs commentaires. D’étranges néologismes ont été conçus pour typifier « ceux qui font le web » : Prosumer (Alvin Toffler), ProAm (Charles Leadbeater et Paul Miller), ou encore Produser (Axel Bruns). » (STIEGLER, 2008).

Il s’interroge sur la légitimité d’un tel partage entre « amateur » et « professionnel » à l’heure où ceux que l’on appelle les digital natives semblent maîtriser naturellement les outils numériques 2.0. Pour Andrew Keen, auteur de « The cult of the Amateur », la multiplicité de contenus publiés sur le web et leur qualité parfois médiocre, tendent à détruire lentement l’objectivité d’Internet. Les questionnements et les avis divergent en ce qui concerne les mutations liées au développement du web collaboratif et à ses répercussions sur la qualité des publications produites. Cependant, ce qui nous intéresse ici, est de savoir si les digital natives représentent une catégorie d’amateurs à part entière, participant depuis leur enfance au monde du web mais n’en percevant pas les plus profonds fonctionnements ?

Sont-ils placés au rang « d’experts » par la société car ils sont nés dans le numérique ?

On va ainsi partir de l’hypothèse que au sein même de la catégorie des digital natives, il existerait différentes catégories d’usagers ayant des pratiques différentes selon le milieu dans lequel ils évoluent. Dans cette optique, on se demande à quelles pratiques sont rattachés les groupes d’acteurs de la génération Y et quels sont les facteurs influant sur ces disparités de pratiques ?

On constate, au regard des données récoltées et après lecture de plusieurs études concernant les pratiques des digital natives sur Internet, qu’il existe des similitudes observées. Une série d’études publiées sur le site http://eduscol.education.fr effectuées en France et dans les pays anglosaxons montre que l’usage d’Internet chez les jeunes se résume non exclusivement, à l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, My Space, etc.) et également à une baisse de l’utilisation des blogs depuis 2007 (source PewResearch Publications). Ainsi, 14% des adolescent (12-17ans) déclarent tenir un blog fin 2009, contre 28% en 2006. De plus, 15% des jeunes adultes (18-29ans) déclarent tenir un blog, contre 24% en 2007. 37 En ce qui concerne les réseaux sociaux, ils connaissent une nette progression depuis 2007 : 73% des adolescents (12-17ans) affirment être membres d’un réseau social et 72% des jeunes adultes ont intégré les plateformes de socialisation (71% sur Facebook, 66% sur MySpace, 7% sur LinkedIn). Ces données datant de 2007 méritent d’être actualisées et confirmées face à la tendance actuelle en 2011/2012. N’ayant pu trouver de données concernant la production de site Internet en France selon l’âge des individus, nous allons partir du postulat que les digital natives, malgré leur utilisation importante des médias sociaux, ne sont pas tous concernés par cette homogénéité des pratiques. Ainsi, nous pouvons nous interroger sur l’existence d’une relative fracture numérique au sein de catégorie des digital natives ?

Qu’est-ce qu’une fracture numérique ?

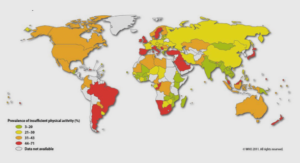

Parler de fracture numérique renvoie à plusieurs définitions. En 2001, Castells définit la fracture numérique comme étant l’inégalité d’accès à Internet. La notion de fracture numérique apparait pour la première fois à la fin des années 1990 aux Etats-Unis sous le nom de digital divide.

Selon l’OCDE, (Organisation de Coopération et de Développement Economique) elle désigne l’écart entre les individus, les foyers, les entreprises, les espaces géographiques ainsi que les différences socioéconomiques concernant leurs opportunités d’accès aux technologies et d’usage d’Internet.38 On peut également parler d’une fracture numérique du second degré. Celle-ci va s’atteler à décrire les inégalités non plus d’équipements techniques (car ces écarts ont tendance à se réduire du fait de la baisse des coûts des appareils électroniques). En 2002, Hargittaï a ainsi été l’une des premières à parler de « fracture numérique au second degré » (second order digital divide) pour exprimer ce phénomène aussi appelé fracture numérique cognitive.La notion de fracture cognitive est notamment utilisée dans le rapport vers les sociétés du savoir établit par l’UNESCO en 2005. Il propose aux dirigeants et chefs d’états d’ « ouvrir la voie à une forme « intelligente » de développement humain et durable ». La fracture numérique de second degré vas au-delà de l’aspect matériel mais est modérée par certains qui rappellent à la prudence. Même si elle mesure l’écart entre la façon dont les uns et les autres jugent d’une information donnée ou lui accordent une valeur, il peut aussi s’agir de diversité cognitive plus que de fracture.

Après avoir évoqué brièvement le terme de fracture numérique, interrogeons-nous sur la possible hypothèse d’existence d’une fracture numérique au sein des digital natives ?

Selon l’article extrait du blog Media Tech : « Fracture numérique : le fossé culturel touche aussi les digital natives »40, il persisterait différentes sortes de fracture numérique, non plus relatives à la possession d’appareils technologiques mais concernant les usages liés à Internet. Les séniors seraient donc, selon l’article, toujours victimes d’un certain « fossé générationnel» relatif à leur capacité d’apprentissage du numérique (ils ne sont pas nés avec donc ils doivent se les accaparer). Cependant, et c’est ce qui va nous sembler intéressant ici, il semblerait que les jeunes souffriraient également de la fracture numérique. En effet, le milieu social des parents relatif au déterminisme social (Bourdieu), jouerait un rôle primordial dans la capacité futur de l’individu à maîtriser les outils numériques.

Des digital natives non-usagers ?

Faire la distinction entre « non-usager volontaire » et « non-usager » pour des raisons externes (déterminisme social par exemple) est très importante dans le cas de l’étude de la fracture numérique. Il s’agit en effet de ne pas assimiler toutes les personnes en situation de non-usage à des personnes victimes d’inégalités que l’on peut rapporter à la fracture numérique. Les deux cas ne sont pas confondus. Certaines personnes ne disposent d’aucun matériel informatique ou ne souhaitent pas prendre de connexion Internet par choix. Ce choix peut être motivé par différents facteurs qui peuvent, ou non, s’ajouter les uns aux autres (la peur, le rejet des valeurs d’Internet, le

sentiment d’être « fiché », la manque de temps ou d’intérêt). Rogers, cité dans « Les théories sur le non-usage des technologies de communication » (JAURÉGUIBERRY 2010), a une vision très dichotomique de l’innovation et de profils types de diffuseurs ou non de cette innovation. Il y aurait ainsi et dans l’ordre : « […] les innovateurs, les adoptants, les précoces, la majorité précoce, la majorité tardive, et les retardataires ». Nous allons nous intéresser aux retardataires c’est-à-dire, ceux les moins à même à adopter une technologie. Pour Rogers, ils représenteraient 16% des profils, et correspondraient à des individus incapables de comprendre le progrès mais qui finalement, sous entendraient une vision plutôt positive de l’innovation puisqu’ils finiraient par l’accepter tôt ou tard.

Sa vision quelque peu dichotomique du rapport machine/société a été critiquée notamment en ce qui concerne la capacité de renouvellement permanente que dispose la technique. En effet, ceux qui ont accepté une innovation ne vont peut être pas être en mesure d’accepter la suivante.

Dans de nombreuses études menées sur les pratiques des français et de l’Internet, on distingue les non-usagers par défaut. On s’attèle d’abord souvent à catégoriser les différentes catégories d’usagers puis, on classe ceux qui n’appartiennent à aucune catégorie comme les « non usagers ». On va ici, chercher à s’intéresser aux facteurs influençant ces « nonutilisateurs ». Derrière les disparités concernant l’accès aux outils numériques pour des raisons financières (problématique de l’accès), nous allons évoquer quels peuvent être les autres facteurs entrant en compte (inégalités d’usages et d’appropriation, (JAURÉGUIBERRY 2010). Il ne s’agirait donc plus d’une inégalité en termes d’accès, mais d’une inégalité en termes de savoir-faire et de bénéfices d’usages. Selon Jauréguiberry, qui lui-même s’inspire d’études pour corroborer son propos : « Selon les travaux, ce sont plutôt le capital culturel et scolaire, le savoirfaire et les compétences techniques ou le milieu social et les réseaux de sociabilité qui sont mis en avant au moment de mesurer les disparités discriminantes.» (JAURÉGUIBERRY 2010). Broccorne et Valenduc (2009), cités par Jauréguiberry, distinguent même trois types de compétences influentes sur les pratiques des individus. Il s’agirait tout d’abord de compétences instrumentales, liées aux outils dont dispose l’utilisateur et la manipulation qu’il va en faire. Les compétences informationnelles renverraient quant à elles, aux capacités de l’utilisateur à traiter, évaluer, classer l’information récoltée. Enfin, les compétences stratégiques seraient définies par la capacité de l’individu à donner du sens aux données récoltées dans un but d’amélioration de son quotidien, de sa mission initiale etc.

Ainsi comme le résume assez bien cette pensée de Jauréguiberry : « Ce n’est pas parce qu’il y a accès qu’il y a usages équivalents et ce n’est pas parce qu’il y a usages qu’il y a appropriations également bénéfiques. »

En résumé, de nombreuses théories cherchent à expliquer les facteurs entrainant les non-usagers à ne pas pratiquer les outils numériques. Pour certains, il serait même question d’une saturation de sollicitations informationnelles les amenant à renoncer volontairement à toute utilisation des technologies de la communication. Il s’agit cependant d’un phénomène minoritaire et parfois partiel.

Notre hypothèse de départ était que au sein de la catégorie des digital natives, il existe une fracture numérique. On a vu qu’il semble difficile de parler de fracture puisque certains individus s’écartent volontairement des outils technologiques. Cependant, on constate que les exclusions dû à des problématiques matérielles tendent à disparaitre. Nous avons également repéré qu’il persiste un déterminisme social fort influençant les digital natives, non plus sur la possession ou non d’outils technologiques, mais sur les usages et les bénéfices qu’ils peuvent retirer de ces outils.

Du e-management aux discours sur les digital natives

Lorsque l’on évoque le terme de « management », de nombreuses définitions apparaissent. Parler de gestion des organisations en tant que « science de la gestion » ou « science du management » remonte à quelques décennies, sous l’émergence, selon Pierre Tabatoni, un des principaux fondateurs des sciences de la gestion en France (1923-2006) « […] d’une évolution historique des sociétés, l’expression d’une demande plus ou moins explicite et enfin les initiatives de certains acteurs pour répondre à cette demande. ».Généralisée et devenue aujourd’hui une véritable science enseignée, le management tend à évoluer avec les mutations que connait la société.

La globalisation des technologies de l’information en entreprise, couplée au développement d’Internet dans la sphère privée et publique, on amené les organisations à employer peu à peu, le terme d’e-management. En effet, par le « e », s’installe dans l’imaginaire collectif, les symboles et les bienfaits d’une technologie aux allures libératrices, pouvant permettre à l’entreprise d’optimiser les possibilités communicationnelles avec le monde qui l’entoure. Dans ce processus de « dématérialisation » (COQUEREL, p13 dans KALIKA), l’entreprise s’interroge sur la manière dont se construit cette transformation auprès des salariés, des partenaires et de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour d’elle.

Avant d’aborder la définition de l’e-management, il semble intéressant de rappeler que le management correspond à : « […] un ensemble de quatre processus alimentés par un système d’information : processus de finalisation des objectifs de l’entreprise, processus d’organisation, processus d’animation des hommes et processus de contrôle». (KALIKA, p27) Le système d’information a une vocation primordiale dans l’élaboration et le développement du système de gestion de l’entreprise puisqu’il en est le vecteur premier. On comprend ainsi que le management a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise en conciliant la gestion des différents acteurs, la réalisation des objectifs, le contrôle des pratiques, le tout, dans une volonté globale de bon fonctionnement du système organisationnel de l’entreprise.

Ainsi, l’arrivée des technologies de l’information et de la communication dans l’organisation transforme les techniques de management en une nouvelle forme de management que l’on peut appeler « e-management ».

Ainsi, selon l’ouvrage « Le e-management, quelles transformations pour l’entreprise ? », celui-ci est décrit comme : « […] un ensemble de processus alimentés par un système d’information reposant sur les technologies électroniques du traitement de l’information. Il se caractérise par des processus modifiés par les technologies électroniques et donc par des compétences modifiés ». (KALIKA, p31) L’arrivée en entreprise des technologies de l’information et de la communication a bouleversé les pratiques managériales antérieures car elles nécessitent de nouvelles connaissances de la part des salariés.

Cependant, qu’en est-il lorsque les nouveaux entrants dans l’entreprise (nés dans la catégorie des digital natives) s’emparent des outils déjà installés et se confrontent aux méthodes de management appliquées ? On va ainsi s’intéresser au regard des managers sur la génération digitale, au travers diverses sources puis nous adopterons un regard critique sur celles-ci. Craints, attendus, générant la plupart du temps un questionnement de la part des managers et des autres salariés de l’entreprise, les digital natives amènent les directions d’organisations à se poser des questions, voire à mettre en doute les méthodes de management traditionnelles. Les discours stéréotypés sur les digital natifs ne se comptent plus (Prensky par exemple).

Nous allons tout d’abord dresser une typologie des discours et des traits de comportements les plus souvent entendus de la part des organisations face aux digital natives, puis nous effectuerons une remise en question théorique de ces points de vues.

Typologie des discours entendus

Diverses sources sur Internet ou au travers d’ouvrages, nous donnent un aperçu général de ce qui « se dit » sur les digital natives en manière de management et de manière de travailler. « Optimistes et dotés d’une forte confiance en eux, ils ont un véritables esprit d’équipe » nous indique le Journal du net.Les exemples ne manquent pas et peuvent parfois se recouper : « En entreprise, ils ont besoin d’être valorisés en permanence et ce dès leur arrivée. Ainsi, ils n’attachent pas d’importance à la hiérarchie et s’attendent à être autonome et reconnu dès le début de leur carrière ». Ils auraient donc confiance en eux mais auraient besoin d’être valorisés en permanence à leur entrée en entreprise ?

De nombreux articles publiés sur divers sites Internet traitent des digital natives et il est difficile de trouver la part de vérité dans ces différents témoignages. Ainsi, et selon un reportage mené par le Journal du Net, il semblerait que les natifs digitaux aient besoin d’être en accord avec leurs valeurs dans la réalisation de leurs missions. Ils ne pourraient travailler dans une compagnie allant à l’encontre de leurs idéaux. Bien entendu, nous prenons toutes ces informations avec des pincettes puisqu’elles ne répondent pas à de véritables études poussées sur la génération, mais plutôt à des clichés, des images publiques qui circulent aujourd’hui sur la toile. Peut-on réellement aujourd’hui, affirmer que tous les individus issus de la génération Y refuseraient de travailler dans une entreprise allant à l’encontre de leurs valeurs ? Dans le contexte actuel de crise économique, ces propos peuvent être logiquement mis en doutes. De plus, il semblerait que les managers doivent mettre en place un management à court et moyen terme car ils n’auraient aucune visibilité sur des périodes plus longues, auprès d’une génération « mouvante » pour qui, l’entreprise ne rime pas avec une carrière à long terme.

Nous allons confronter plus tard ces propos à des données chiffrées cependant, cela nous permet de percevoir ce qui se dit actuellement sur Internet au sujet des digital natives. Nous pouvons alors dresser les contours de ce que le grand public et les internautes rapidement informés, peuvent penser de cette génération. L’axe est donné. Les managers, s’ils veulent « s’adapter » à cette génération nouvelle arrivant progressivement sur le marché du travail, doivent adopter un management à court ou moyen terme, auprès de petites équipes et sur des projets bien ciblés. C’est, il semblerait, ce à quoi les digital natives seraient le plus en phase et seraient donc les plus à même à réussir de manière optimale.

En ce qui concerne les outils 2.0 introduit de plus en plus en entreprise (comme nous le verrons en détail dans une deuxième partie), les digital natives y seraient très réceptifs. Ainsi, selon Normann Hodara, Directeur des Opérations Ile de France, Groupe GFI (Informatique), les Y devraient travailler avec des outils dits « collaboratifs » afin d’être pleinement efficace.

Les digital natives et l’exemple du modèle Google

On vient de voir, au travers différentes approches et avis des managers et salariés des entreprises sur les digital natives, que ceux-ci semblent en recherche d’un emploi valorisant, où ils disposeraient d’une capacité de progression, d’une reconnaissance et d’une certaine indépendance dans leurs missions à court terme. Nous allons maintenant tenter un rapprochement entre le management innovant employé par l’entreprise Google auprès de ses salariés, et les attentes générales et « annoncées » de la génération Y.

Le management « à la Google »

Nous allons tenter de discerner des pistes de réflexion concernant une nouvelle sorte de management séduisant les digitaux. En effet, depuis sa création et suite au développement fulgurant que l’entreprise connaît, on peut se demander quelles sont les stratégies managériales qui réussissent et qui séduisent les jeunes (Google reçoit plus de 500 000 candidatures par an), pouvant être une source d’inspiration, et voire même, un éclairage pour certaines entreprises. Dans quelles conditions ce type de gestion peut fonctionner ? Peut-on appliquer ce type de management à l’ensemble d’une population de travail, à toutes les entreprises ?

Certaines entreprises poussent plus loin leur vision managériale de l’organisation en la repensant sous un tout autre angle. Google, élue troisième entreprise la plus prisée des jeunes diplômés sortant d’écoles de commerce ou d’ingénieurs (derrière LVMH et L’Oréal),séduit par ses valeurs et sa réputation d’entreprise innovante. Avec le fameux slogan : « Google seeks to hire only the best », Google a mis en place, outre un modèle d’entreprise nouveau (structure tricéphale comprenant trois dirigeants), mais également, un type de management différent des modèles classiques. Henri Fayol, l’un des pères fondateur du management disait : « Une structure hiérarchique n’est vraiment efficace que si l’on y trouve un manager pour au plus 7 salariés » (GIRARD, 2006, p107). Il semblerait que les petites équipes seraient plus efficaces. Chez Google, il existe un manager pour quatorze salariés (la moyenne serait d’environ un manager pour 100 salariés). En effet, comme l’indique Marissa Mayer, vice présidente et porte parole chez Google : « Dans une entreprise en croissance très rapide, la qualité de la fonction recrutement est déterminante. Si l’on ne veut pas que les performances diminuent rapidement, il faut éviter que la hausse des effectifs rime avec la dégradation du capital humain. » (GIRARD, 2006 p64)

|

Table des matières

INTRODUCTION

I.L’objet de recherche

II.Digital natives et mutations organisationnelles

III.Problématisation de l’objet d’étude

IV.Méthodologie appliquée

V.Annonce du plan

PARTIE 1 : Construction idéale et controverses

Chapitre 1 : La construction idéale d’une génération née 2.0 ?

1. Pratiques générales vues par les précurseurs du sujet

1.1 La vision des digital natives selon Danah Boyd

1.2 Les digital natives selon Marc Prensky

1.3 Comparaison des deux visions et bilan théorique

2.Relativisation de la catégorisation du sujet d’étude

2.1 Les digital natives, utopie de la société informationnelle ?

2.2 Les digital natives sous l’angle de la communauté virtuelle

2.3 Mise en perspective des pratiques numériques des digital natives

2.4 L’appellation « digital immigrants » : regards critiques

Chapitre 2 : Controverses autour des digital natives : de l’éducation au monde de l’entreprise

3.Déconstruction de l’utilisation du terme «digital natives»

3.1.Les digital natives : des « amateurs » placés au rang « d’experts » ?

3.2 Qu’est-ce qu’une fracture numérique ?

3.3.Des digital natives non-usagers ?

4.De la question de l’éducation vers celle de l’intégration en entreprise : l’exemple du serious game

4.1.Approche critique et relative du serious game

4.2.L’émergence des serious games

Chapitre 3 : Mise en perspective du phénomène des digital natives en entreprise

5. Du e-management aux discours sur les digital natives

5.1.Typologie des discours entendus

6.Les digital natives et l’exemple du modèle Google

6.1.Le management « à la Google » .

PARTIE 2 : Digital natives et conception des stratégies numériques en entreprises

l’exemple des réseaux sociaux numériques d’entreprise

Chapitre 4 : Les stratégies numériques en organisation

7.Les politiques numériques en entreprise

7.1.Contexte d’émergence et développement organisationnel

7.2.L’intégration d’outils 2.0 : l’exemple des RSE

8.Prise de recul sur l’émergence et l’intégration des RSE

8.1.Une révolution silencieuse ?

8.2.Les RSE : disparités et recomposition organisationnelle

8.3.Des logiques organisationnelles sous tension

Chapitre 5 : La mise en perspective des digital natives dans le monde organisationnel

9.Relativité d’influences et typologie de situations

9.1.Questionnements

9.2.Evolution des territoires numériques et pouvoir relatif des jeunes community managers

10.Confrontation des pratiques générationnelles

10.1.La vision de Margaret Meads

10.2.Influence des digital natives ou construction générationnelle ?

Chapitre 6 : Mise en perspective des Réseaux sociaux d’Entreprise en milieu organisationnel

11.Fonctionnement réticulaire et limites organisationnelles

11.1.Réseaux sociaux numériques et système informationnel

11.2.Facteurs freins à l’utilisation des réseaux sociaux d’entreprise

12.La relativité de la question des digital natives face aux RSE

PARTIE 3 : Confrontation en milieu professionnel : l’exemple du Groupe Bureau Veritas

Chapitre 7 : La représentation des Digital Natives au sein du Groupe Bureau Veritas

13.Zoom sur le lieu d’étude : le Groupe Bureau Veritas

13.1.n groupe international

13.2.Bureau Veritas et le service communication

14.Méthodologies des enquêtes

14.1.Elaboration du panel d’étude

14.2.Catégorisation des managers et salariés

15.Rappel des hypothèses

16.Analyse des données

16.1.Similitudes observées

16.2.Rapprochements théoriques

17.Bilan et remarques

17.1.Une mise en perspective par les managers KM du Groupe

18.Bilan des entretiens

CONCLUSION

Bibliographie

Annexes

Annexe 1 : Enquête sur les représentations managériales

Annexe 2 : Le serious game

Annexe 3 : Etude sur les usages des digital natives

Annexe 4 : Intranet vs Réseaux Sociaux d’Entreprises

Annexe 5 : L’exemple de Yammer

Annexe 6 : Le web 2.0 en 2012 – cartographie

Annexe 7 : Google Trends

![]() Télécharger le rapport complet

Télécharger le rapport complet