Le territoire comme « technologie politique »

La définition du territoire en sciences sociales fait l’objet d’inépuisables débats en France (Lacour 1996 ; Méo 1998 ; Moine 2006 ; Fournier 2007 ; Vanier 2009). Depuis le début du 21e siècle, une littérature abondante vient discuter pêle-mêle de l’existence de « dynamiques territoriales », d’une « économie territoriale », d’une « ressource territoriale » ou encore de « gouvernances territoriales ». La popularité du concept et de ses déclinaisons ont même conduit à la formation en 2010 d’un collège international des sciences du territoire (CIST) en vue d’organiser un nouveau champ disciplinaire. En 2013, à l’occasion d’un séminaire de la DATAR, Bernard Pecqueur, pour qui le territoire constitue un objet d’étude privilégié depuis près de 30 ans, concédait pourtant ne jamais en voir véritablement vu un de ses yeux. Il faut reconnaître que la question sémantique n’est de toute évidence pas tranchée. Qu’est-ce qu’un territoire ? On peut y rechercher un espace vécu, de nature mouvante, ou faire référence aux frontières instituées des découpages administratifs (Lacour 1964 ; Méo 1998 ; Pecqueur 2005 ; Vanier 2010). Il peut également être petit et de proximité, à l’image du quartier, ou vaste et éloigné comme la communauté européenne (Baudelle et al. 2011). L’appartenance d’un individu à un territoire ne serait en outre pas exclusive mais ouverte à la multiterritorialité (Munoz, 2004). De surcroît, il embrasserait une nature symbolique et identitaire (Méo, 1998) qui rend possible son abstraction sous la forme de territoires virtuels (Galland 1999 ; Bertacchini 2003). « Des territoires sont en construction, ils ne sont pas bornés ou, tout au moins, leurs frontières sont souples et mouvantes, ils se définissent et se structurent progressivement sans qu’il soit possible encore de les identifier et encore moins de les gouverner. » (Bertacchini 2003, p.2) Comprenons que le concept s’ouvre à des champs d’appropriation variés et qu’il nous appartient de nous positionner sur le sujet, non pas pour trancher le débat, mais pour délimiter un cadre théorique qui nous est utile à la problématisation de notre recherche. Par territoire, nous identifions ces espaces de pouvoir qui ont émergé, et émergent encore, au sein des nations, par la mobilisation d’acteurs en leur sein, et la reconnaissance de leur légitimité à agir. Ces espaces peuvent être anciens mais leur pouvoir et leur légitimité plus récente comme c’est le cas des communes ou des régions administratives en France. D’autres sont plus récents, nés d’évolutions législatives, à l’instar des intercommunalités ou de certains « territoires de projet » (parcs naturels régionaux, pays, périmètres des contrats de développement territorial). Enfin, d’autres encore se construisent de façon plus informelle, sur un périmètre à enjeu particulier, appelant des coopérations entre les acteurs de territoires existants et concernés par cet enjeu. C’est par exemple le cas en Ile-de-France du Grand Roissy, qui réunit des collectivités soucieuses de l’aménagement des futures gares ferroviaires du Grand Paris Express10, ou encore de la Vallée scientifique de la Bièvre, qui associe acteurs publics (communes, intercommunalités, universités…) et privés (hôpitaux, recherche et développement…) depuis plus de 10 ans autour de projets communs. Sans ignorer les dimensions économiques, sociales, patrimoniales ou encore environnementales qui le caractérisent, nous attachons notre définition du territoire au registre de l’action car le développement territorial, dont nous discutons par la suite (cf. infra), puise selon nous ses fondements dans la volonté d’intervenir pour améliorer les conditions de vie au sein d’un espace géographique où s’exercent des moyens d’action. Nous nous inscrivons à cet égard dans une approche du territoire comme espace de pouvoir (Raffestin 1980 ; Sack 1983 ; Jean 2006 ; Vanier 2010 ; Elden 2013). Outre-Atlantique, le concept de territoire est peu utilisé mais nous y voyons une proximité avec la notion de community. Le Community Economic Development (CED) prend en effet pour objet d’étude les communautés d’acteurs qui partagent un même environnement, doté de frontières politiques, géographiques, sociales et économiques, et au sein duquel s’opèrent des échanges (Shaffer et al. 2004). Dès lors, si l’on considère la territorialité comme l’action d’influencer, d’affecter ou de prendre le contrôle des choses, des personnes et des relations par la délimitation et l’affirmation d’un pouvoir sur un espace géographique (Sack 1983 ; Jean 2006 ; Elden 2013), alors l’espace géographique ainsi déterminé n’est autre que le territoire tel que nous nous en donnons la définition. « Territory should be understood as a political technology, or perhaps better as a bundle of political technologies. Territory is not simply land, in the political economic sense of rights of use, appropriation, and possession attached to a place; nor is it a narrowly political-strategic question that is closer to a notion of terrain. Territory comprises techniques for measuring land and controlling terrain. » (Elden 2013, p.322) Pour reprendre l’expression de Stuart Elden, le territoire peut ainsi être entendu comme une technologie politique, c’est-à-dire un ensemble de connaissances et de savoir-faire pour réguler et aménager un espace donné12. Par cette définition, il est possible d’interpréter l’effervescence nouvelle pour le territoire comme la manifestation d’une montée en compétence d’un nombre croissant d’acteurs locaux. Il est par ailleurs évident « qu’on parle différemment du territoire en France depuis les lois de décentralisation de 198213 ». L’emprise spatiale d’un territoire est alors de nature mouvante mais le changement peut être particulièrement lent. L’ancienneté du maillage administratif français est là pour nous le rappeler. A contrario, d’autres types de territoires ont des périmètres plus flexibles. Il s’agit par exemple des territoires de projet évoqués précédemment (pays, PNR…) qui, sur la base d’une coopération interterritoriale, vont produire de nouvelles formes de régulation et de coordination politiques à une échelle tout aussi nouvelle. Par cette définition, les constructions statistiques qu’on peut se donner pour appréhender la géographie restent de l’ordre de l’instrument. Les zones d’emploi14, les bassins de vie15 ou les aires urbaines16 ne sont pas assimilables à des territoires. Ces espaces peuvent le devenir mais pas avant qu’ils ne fassent l’objet d’une appropriation et de revendications de pouvoir. À ce titre, le Grand Paris est peut-être en passe de basculer de l’un à l’autre et de finalement devenir un territoire à part entière. En outre, par cette définition, on écarte tout type d’ancrage immuable des populations en leur sein. Un individu peut construire simultanément et/ou alternativement son destin au sein de plusieurs territoires ; ce qui tend d’ailleurs à relativiser l’idée d’un territoire de résidence unique. Enfin, les périmètres administratifs, que l’on peut juger dépassés par la réalité des dynamiques socio-économiques, n’en demeurent pas moins des territoires. Ce sont des espaces investis, revendiqués et où se construit l’action publique. Leur existence influence et affecte la décision des agents économiques (Newman 2006 ; Mangin 2014) : une politique fiscale avantageuse pour les entreprises ou la mise à disposition de réserves foncières sont en mesure d’influencer le choix d’implantation d’une entreprise, la carte scolaire met des frontières au choix d’une école, la disponibilité ou l’indisponibilité de logements sociaux là où flambent les prix immobiliers en affecte l’accès pour les ménages modestes… Les territoires offrent ainsi des moyens réels et légitimes de poursuivre l’intérêt collectif ; bien qu’une confrontation permanente des légitimités s’exerce entre eux.

L’intégration métropolitaine comme problématique d’un partage technologique

Parmi les enseignements tirés de la crise de 2008, une révélation majeure tient à l’affirmation d’un état d’interpénétration des marchés sans précédent. Par rebond, l’une des grandes questions politiques qui s’en est dégagée tient à la faisabilité ou non d’une régulation des marchés financiers à l’échelle mondiale. En guise de première réponse, le Premier ministre anglais, David Cameron, a déclaré, en marge du G20 de juin 2012, qu’il serait ravi d’accueillir les riches Français qui ne souhaiteraient pas assumer l’imposition à 75% de leurs revenus tel qu’annoncé par le président de la République, François Hollande. Certes, il ne s’agissait pas alors de finance internationale mais la réponse d’outre-Manche montre combien une régulation interterritoriale peut-être rendue délicate, en particulier lorsque les idéologies politiques s’opposent. Il persiste ainsi une tension récurrente entre la permanence des clivages politiques, parfois anciens, et la recherche de moyens de les dépasser. Pour les territoires infranationaux, une régulation interterritoriale est sans doute moins difficile à mettre en place. En premier lieu, le spectre des idéologies politiques et culturelles est plus étroit qu’entre nations. En second lieu, l’économie des territoires est autrement plus dépendante des échanges interterritoriaux qu’une nation, au point qu’il n’est pas toujours possible de résoudre un problème local en agissant localement. Or, cette impossibilité qu’ont certains territoires à gérer seuls les problèmes qui les touchent est portée notamment par le processus de métropolisation. En anticipant sur le chapitre 3, qui introduit le concept de métropole, notons que la métropolisation est un processus qui affecte les territoires urbains et qui se caractérise, entre autres choses, par une forte concentration spatiale de la vie économique et sociale dans l’environnement des grandes villes d’une part et par l’accroissement en retour des échanges entre les villes et leur environnement d’autre part. Pour les municipalités des grandes villes, ce processus rend ingérables des problèmes tels que la congestion des réseaux de transport, la pollution atmosphérique ou encore l’inflation des prix immobiliers. Par des mécanismes économiques, la métropolisation produit ainsi de l’intégration spatiale, dans laquelle des territoires plus ou moins voisins se retrouvent liés entre eux. Des besoins amplifiés de gouvernance interterritoriale et de production de nouveaux territoires de régulation en découlent (Jouve et Lefèvre 2002). Afin de nommer l’intégration spatiale qu’impulse le processus de métropolisation, le concept d’intégration métropolitaine a été mobilisé par quelques auteurs. Il traduit le plus souvent le phénomène d’inclusion d’un espace au sein d’un même système métropolitain (Centi 1996 ; Collin 1998 ; Shearmur et Motte, 2008 ; Estèbe 2009 ; Sohn and Walther 2009 ; Le Néchet 2012) ; parfois il ne considère que l’inclusion de cet espace dans le territoire d’une institution métropolitaine (Pinson, 2006). Cette intégration métropolitaine est principalement saisie par l’intermédiaire des navettes domicile-travail (Centi 1996 ; Sohn et Walther 2009 ; Le Néchet 2012) mais s’ouvre également à des approches élargies des échanges économiques. En s’inspirant du travail de Centi (1996), on peut décliner au moins trois types d’intégration spatiale observables dans les systèmes métropolitains :

– L’intégration fonctionnelle – lorsque les échanges sont dissemblables en raison d’une spécialisation économique des différents territoires intégrés. Les échanges entre une « commune-dortoir » et une commune en excédent d’emplois en sont un exemple ;

– L’intégration relationnelle – lorsque les échanges sont semblables en raison de l’homogénéité des structures socio-économiques entre deux territoires connectés. Lorsque des quartiers chics d’une ville se prolongent en banlieue, la logique d’intégration entre l’arrondissement et la commune de banlieue relève plutôt d’une intégration relationnelle.

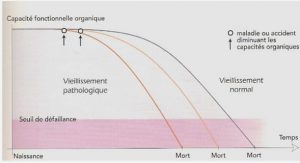

– L’intégration institutionnelle – lorsque les échanges procèdent d’une mise en commun de tout ou partie des technologies politiques propres à plusieurs territoires, sous la forme d’une institution territoriale englobante. C’est le principe de l’intercommunalité en France. Il faut préciser que l’intégration fonctionnelle et/ou relationnelle précède a priori l’intégration institutionnelle (Sohn and Walther, 2009). Différents territoires se retrouvent ainsi unis par un destin commun, la « bonne forme » des uns assurant la « meilleure forme » des autres et vice-versa. Les territoires affectés peuvent alors perdre de leur cohésion interne. « Alors que sa figure de banlieue ouvrière s’accompagnait d’une solidarité sociale et territoriale interne forte du fait d’une condition, de convictions politiques et d’une culture partagées, l’intégration métropolitaine contribue à la perte de cohésion et à l’accentuation des fractures territoriales. » (Estèbe 2009, p.39) D’une certaine façon, l’une des conséquences de la montée en compétence des territoires, sur des périmètres parfois très variables, est la gestion des flux qui débordent de leur territoire de compétence. Les acteurs territoriaux peuvent alors éprouver le besoin de mettre en commun leurs connaissances et leurs savoir-faire, de les faire progresser ensemble, afin de rendre possible des régulations interterritoriales (Vanier, 2010).

Le chantier inachevé de la comptabilité territoriale en France

Les chercheurs ont depuis des siècles portés leur attention sur les échanges en tâchant d’examiner aussi bien la circulation des marchandises que celle des hommes ou de l’argent. Dans la première moitié du 20e siècle, quelques-uns ont vu dans la géographie de la circulation un champ d’investigation à conquérir (Cavaillès 1940 ; Labasse 1955 ; Clozier et Vigarié 1963). Jean Labasse s’est livré par exemple à un exercice pionnier de suivi géographique des capitaux ; il observa notamment que la rotation des dépôts bancaires était plus rapide dans les départements industriels que dans les autres, ou encore que les « courants d’affaires » lyonnais se tissaient principalement avec les départements méditerranéens. Dans sa conclusion, l’auteur se montre confiant quant à la capacité de la statistique publique de compléter efficacement son travail. Ni la statistique publique ni la géographie de la circulation n’ont creusé véritablement en ce sens. La première s’est attachée à la consolidation et à la diversification de la statistique nationale. La seconde s’est fortement rabattue sur la question des transports, des mobilités et des réseaux à mesure que le progrès technique est venu révolutionner la circulation des hommes. Les premières quantifications de la circulation des richesses remontent a priori au 18e siècle avec le tableau économique de François Quesnay30, que vulgarise finalement Léo Walras31 au 19e siècle (Shaffer et al. 2004 ; Léon and Surry 2009). Si l’exercice intellectuel a convaincu à l’époque, les valeurs estimées étaient mises en doute (Malherbe, 2014). Les tableaux d’entrées-sorties (TES) élaborés par Léontief32 un siècle plus tard (1936) vont en revanche connaître un tout autre succès et susciter une multiplication de constructions régionales ad hoc. En France, des années 1940 aux années 1980, d’innombrables tableaux économiques territoriaux voient le jour (Bauchet 1955 ; Levita 1962 ; Balme 1963 ; Favier 1963 ; Lacour 1964 ; Brousse 1964 ; Ousset et Chevalier 1965). À la fin des années 1970, le Commissariat au Plan33 est même tout proche d’utiliser un modèle de prévisions de la croissance régionale : le modèle REGINA34 (Courbis, 1975). À compter des années 1980, l’intérêt pour l’exercice de comptabilité régionale décline cependant en France (Aydalot 1985 ; Léon and Surry 2009). De rares travaux sectoriels se poursuivent sans provoquer d’émulation (Bossard et al. 2001 ; André-Fas 2001 ; Maupertuis et Vellutini 2009). Relevons que la réalisation d’une comptabilité territoriale n’est pas un exercice particulièrement économe en temps ni en argent, surtout aux regards des données géographiques disponibles.

Des flux interterritoriaux qui demeurent relativement insaisissables

Si les différents modèles régionaux ont su contourner ou réduire la contrainte de collecte de données de terrain, celle-ci reste forte dans le cas des comptabilités interterritoriales. En effet, tant que le modèle agrège les flux interterritoriaux, dans le registre d’une balance commerciale à deux entrées (le territoire considéré et le reste du monde), des relations économétriques sont satisfaisantes. C’est d’ailleurs pourquoi un grand nombre de MCS et MEGC prennent comme terrain des espaces insulaires. « En pratique, la reconstitution des statistiques de flux d’importation et d’exportation – tout au moins les flux physiques de marchandises – est facilitée par le nombre limité de points d’entrée et de sortie. » (Maupertuis et Vellutini 2009, p.881) Il est éventuellement possible d’adapter les modèles à deux voire trois territoires en relations les uns avec les autres, mais au-delà d’un petit nombre, la fiabilité des modèles devient discutable sans amélioration de la qualité des données économiques en amont. Certains biais propres à l’usage de méthodes indirectes de construction des données sont effectivement tolérés pour les modèles monorégionaux mais sont difficilement acceptables autrement. Dans un modèle monorégional, des importations avec le reste du monde seront par exemple imputées lorsque le niveau d’activité d’un secteur donné sera estimé insuffisant pour couvrir la demande régionale ; cependant, en interrégional, il ne suffit pas d’identifier le montant des importations, il faut en outre déterminer les territoires qui exportent les biens et services. Par ailleurs, les modèles utilisent le plus souvent des regroupements en branches d’activités qui réduisent le niveau de détail apporté aux effets de structure et qui empêchent l’identification de nombreuses sources de transactions entre territoires. Par exemple, la MCS réalisée par Maupertuis et Vellutini (2009) pour la Corse ne compte que cinq branches d’activités : l’agriculture, l’industrie, la construction, le tertiaire marchand et le tertiaire non marchand. Les transactions qui se nouent entre l’industrie agroalimentaire et l’agriculture maraîchère, par exemple, ne sont pas identifiables au sein de la MCS ; or, ce type de relation est crucial dans la dynamique des échanges entre territoires. Enfin, la réalisation d’un compte territorial est dans la pratique déjà compliquée en raison de l’hétérogénéité des données utilisées. Il y a souvent l’usage de proxys36, mais aussi le recours à des postulats pour territorialiser des données nationales ou extrapoler des résultats à partir d’enquêtes37. La consolidation de l’ensemble repose alors en bout de course sur une phase manuelle d’équilibrage des comptes38. Le reproduire pour une multitude d’autres territoires est laborieux d’une part et source d’inflation des biais méthodologiques d’autre part. Ainsi, plus les territoires à considérer sont nombreux et de petite taille, plus les flux interterritoriaux sont susceptibles de jouer un rôle important dans leur fonctionnement économique. L’usage des modèles régionaux (TES, MCS, MEGC…), reposant sur des méthodes indirectes de construction des données, trouve alors ses limites. C’est pourquoi, au niveau des petites unités territoriales, ce sont des méthodes directes ou hybrides de construction des données qui sont préconisées (Lémelin 2008 ; Polèse et Shearmur 2009). La comptabilité interrégionale, décrite par Isard (1951), n’a au final pas vraiment quitté le stade de la théorisation car « ses exigences en données sont monstrueuses » (Lémelin 2008, p. 40). L’élaboration d’un TES est déjà fastidieuse, alors la démultiplication du tableau initial par autant de carrés comptables que de territoires est vite insurmontable (Figure 9).

|

Table des matières

Introduction générale

– Chapitre 1 – Le suivi des flux de richesses, un enjeu pour le développement territorial

I. Les territoires et leur quête de développement

I-1. Le territoire comme « technologie politique »

I-2. Le développement des territoires comme horizon politique

I-3. L’intégration métropolitaine comme problématique d’un partage technologique

II. Le fonctionnement circulaire de l’économie et l’importance des échanges avec l’extérieur

II-1. Le flux circulaire aux fondations des comptes de la nation

II-2. Une dissociation entre revenus d’origine endogène et ceux d’origine exogène en vue de mieux éclairer l’action territoriale

III. Le temps faible de la comptabilité territoriale en France

III-1. Le chantier inachevé de la comptabilité territoriale en France

III-2. Les modèles régionaux existants

III-3. Des flux interterritoriaux qui demeurent relativement insaisissables

IV. Une reconnaissance des flux de richesses permise par le renouvellement de la théorie de la base

IV-1. Un inventaire éclaté des sources exogènes de revenus (du 17e au début 20e siècle)

IV-2. Une recherche de solutions applicatives qui débouche sur le primat de l’export (à partir de la fin des années 1930)

IV-3. Un inventaire global et chiffré des sources exogènes de revenus (à partir des années 2000)

V. Conclusion

– Chapitre 2 – La consommation de passage, un objet d’étude pour l’économie territoriale

I. D’une hypothétique constance des structures locales de consommation au souci de la propension à consommer localement

I-1. L’hypothèse de constance des structures locales de consommation

I-2. Une variabilité de la propension à consommer localement qui module l’activité économique locale

I-3. Des moyens d’action pour agir sur la propension à consommer localement ?

II. De la demande des habitants à celle des personnes présentes

II-1. La population présentielle comme nouvelle géographie du peuplement

II-2. L’économie présentielle comme réponse conceptuelle à l’existence de transferts de demande finale

II-3. L’importation de demande finale comme moteur de l’activité économique

III. Vers de grandes villes où il fait bon vivre et consommer ?

III-1. Les grandes villes à l’origine des transferts de demande touristique

III-2. La dotation en aménités de consommation comme variable discriminante de la croissance urbaine ?

III-3. La promotion des loisirs de proximité comme manifestation d’un nouvel enjeu interne aux métropoles

IV. De la consommation touristique à la consommation de passage

IV-1. L’inadaptation des concepts officiels pour délimiter l’importation de demande finale

IV-2. Ce que l’on sait déjà de la consommation de passage

IV-3. L’existence de spécialisations territoriales par la consommation de passage ?

V. Conclusion

– Chapitre 3 – La métropole francilienne, contexte propice à la consommation de passage

I. La métropole, entre réalité géographique et réalité politique

I-1. Le concept de métropole pour décrire une réalité économique et géographique nouvelle

I-2. La recherche d’attributs métropolitains pour qualifier l’espace

I-3. L’appropriation politique du concept de métropole et ce qu’il en est de la métropole francilienne

II. Des facteurs propices aux échanges interterritoriaux en Ile-de-France

II-1. L’inflation des prix immobiliers et l’éloignement résidentiel

II-2. La division des tâches et la spécialisation des territoires

II-3. La généralisation des pratiques de navettage et la croissance de la vitesse de déplacement

II-4. La mobilité comme norme sociale et individuelle

III. Des évolutions favorables à la consommation de passage en région parisienne

III-1. Plus de temps libre, plus de loisirs

III-2. La permanence d’une hiérarchie de lieux de consommation

III-3. Une redéfinition extensive des zones de chalandise en périphérie

III-4. La guerre des distributeurs et le chevauchement des aires de marchés

III-5. La rationalisation des déplacements et le consommateur en transit

III-6. Une évolution opaque des pratiques à l’aune des nouveaux modes de consommation

IV. Conclusion

– Chapitre 4 – Mesure de la consommation de passage dans une approche circulaire de l’économie

I. Vers une géographie des dépenses de consommation ?

I-1. Une géographie de la circulation des hommes

I-2. L’usage d’une valeur moyenne pour estimer les dépenses

I-3. Les fondations de notre modèle ad hoc

II. Présentation des bases de données

II-1. L’enquête budget des familles (BDF)

II-2. L’enquête globale transport (EGT)

II-3. La déclaration annuelle de données sociales (DADS)

III. Arbitrages méthodologiques et limites de la construction

III-1. Le choix des dépenses et des secteurs d’activités couverts

III-2. L’estimation du budget de dépenses des ménages de l’EGT

III-3. L’affectation d’un montant de dépense à chaque déplacement

III-4. Le passage d’une recette commerciale à une masse salariale

III-5. La sélection d’une maille territoriale d’analyse

IV. Conclusion

– Chapitre 5 – Consommation de passage et transferts interdépartementaux de richesses

I. Les déterminants de la consommation de passage en Ile-de-France au regard des flux réels

I-1. Les moments de présence privilégiés de la consommation de passage

I-2. Quels stimulants à la consommation de passage en Ile-de-France ?

I-3. Qui est le consommateur de passage ?

II. Une inégale résistance des marchés domestiques révélée par les flux monétaires

II-1. Des conséquences sur la propension à consommer localement

II-2. Des variations propres aux échelles géographiques et aux types d’achats considérés

III. Une contribution économique significative en Ile-de-France

III-1. La consommation touristique en Ile-de-France : 17 ou 39 milliards d’euros ?

III-2. Des transferts de richesses souvent supérieurs aux retombées touristiques

III-3. Un autre registre de performance économique

IV. Paris comme ultime bénéficiaire

IV-1. Des transferts de richesses animés par une dynamique centripète

IV-2. Des afflux de dépenses qui profitent à Paris

V. Conclusion

– Chapitre 6 – La consommation de passage, l’économie présentielle au service de l’intégration métropolitaine ?

I. Dans quelle mesure la captation de recettes commerciales participe-t-elle de la formation d’emplois pour les actifs résidents ?

I-1. Des dépenses de consommation aux revenus

I-2. Des retombées économiques qui se diffusent

I-3. L’emploi présentiel dans le jeu des interdépendances territoriales

II. Pourquoi les opportunités économiques ne sont-elles pas davantage pourvues localement ?

II-1. Des écarts de rémunération qui orientent les migrations domicile-travail ?

II-2. Un marché du travail marqué par des désappariements territoriaux ?

II-3. Un désappariement du marché de l’emploi présentiel en Seine Saint-Denis

III. Les transferts de masse salariale et l’impact économique de la consommation de passage

III-1. La logique centrifuge des flux de salaires

III-2. L’impact économique de la consommation de passage

III-3. Des reflux de salaires qui dominent les afflux de dépenses ?

III-4. Une ouverture des économies départementales qui interroge l’intégration métropolitaine

IV. Conclusion

– Chapitre conclusif – Des implications politiques et économiques à la reconnaissance de la consommation de passage

I. Paris et l’intégration métropolitaine

I-1. Une force intégratrice et un médiateur de solidarités interterritoriales

I-2. Une transformation de la périphérie qui interpelle la place de Paris

II. La concurrence territoriale ou la synergie métropolitaine ?

II-1. Des facteurs d’offre favorables à la consommation de passage pour certains territoires

II-2. Un pacte métropolitain pour tirer profit des forces d’intégration ?

II-3. Une métropole plus fluide pour des territoires plus débordés encore ?

III. Le développement territorial et la reconnaissance de la consommation de passage

III-1. La consommation de passage comme ressource en général, et comme ressource métropolitaine en particulier

III-2. Vers de nouveaux moyens de suivre les richesses ?

Annexes

Bibliographie

Télécharger le rapport complet