La plupart des maisons à Madagascar ont été bâties sans tenir compte des exigences des occupants sur les ambiances intérieures de l’habitat. Compte tenu de l’environnement climatique et géographique ainsi que le type de construction à Madagascar, nous proposons dans la présente étude une première approche de la description numérique du bâtiment à Madagascar.

Dans un contexte général de conception numérique des bâtiments : Rakoto Joseph Onimihamina apporte au travers de ses études la contribution de mise en œuvre de réglementations thermiques de l’habitat Malagasy [Rakoto Joseph 04], François Garde et ses équipes ont fait l’amélioration du confort thermique, la réduction des dépenses énergétiques des logements dans le label ECODOM [GARDE 96]. Sur le cas traité, au départ d’une conception thermique initiale assez performante (sur l’épaisseur des ouvertures, l’orientation des bâtiments, les matériaux utilisés, …).

Type des bâtiments existants à Madagascar

Le Malgache qui construit une maison oublie rarement de faire appel à un astrologue puisque ce monde visible n’est que le reflet de celui des ancêtres, et chaque orientation, chaque jour de la semaine ont une « valeur » qu’il ne convient pas de transgresser. Et si certains y attachent de moins en moins de crédit, ils n’en sacrifient pas moins au rite car les ouvriers et tout l’environnement social continuent d’y croire. Un simple petit accident de travail serait vite mal interprété !

Habitations traditionnelles malgache

Présentation générale

En général il y a trois types d’habitations traditionnelles :

• habitations de terre, dans la région d’Antananarivo et Fianarantsoa

• habitations en matériaux végétaux surélevées, des régions de Toamasina

• habitations en matériaux végétaux à terre, des régions de Mahajanga, Toliary et Antsiranana .

Un modèle d’habitation rectangulaire à pièce unique s’est répandu pratiquement dans toute l’île, mais avec des variantes quant aux matériaux utilisés, lesquels proviennent de la végétation du lieu d’implantation. Dans le Nord, on utilise souvent les nervures de raphia pour le plancher, les murs et les portes, alors que les Mahafaly du Sud-Ouest privilégient l’aloès et le sisal en colmatant les interstices des parois avec de la bouse de zébu. En pays Tanala, c’est le bambou fendu, aplati et séché qui prévaut depuis les murs où les planchettes sont joliment entrecroisées jusqu’au toit fait de plusieurs couches superposées. Dans l’Androy, le bois des épineux est tout naturellement le matériau communément utilisé, au contraire des pêcheurs vezo du Sud-Ouest qui érigent des cases légères de jonc ligaturé par des roseaux. Une note insolite est apportée par les maisons de bois des Zafimaniry dans la forêt jouxtant Ambositra (Hautes Terres) avec leurs ouvertures richement sculptées, ainsi qu’à l’autre bout de Madagascar par les « cases ballons » du village de Dzamanzar à Nosy Be. La Côte Est par contre est le royaume du « Ravinala » ou Arbre du voyageur qui désaltère le passant tout en logeant le villageois. Les feuilles séchées appelées « raty » assurent la toiture tandis que les pétioles ou « falafa » sont fixés sur des baguettes pour former les parois. Le plancher quant à lui provient du tronc du Ravinala que l’on débite pour obtenir des planches légères et souples. Pour se protéger aussi bien de l’humidité que des prédateurs, les cases sont bâties sur pilotis ou sur un soubassement en ciment.

Sur les Hautes Terres, l’architecture en bois fut longtemps le privilège de l’aristocratie comme en témoignent la case royale d’Andrianampoinimerina à Ambohimanga et les différents palais de l’ancien Rova d’Antananarivo. Ces vieilles demeures nobles étaient très belles avec leur veranda et leurs colonnes. A partir de 1868 on vulgarisa les matériaux non combustibles par crainte des incendies contre lesquels pratiquement rien n’était prévu. Dès lors se généralisa l’emploi de la tuile et de la brique non seulement dans la capitale mais aussi dans toutes les Hautes Terres où elles concurrencèrent le pisé et la chaume. La campagne de l’Imerina garde encore de ces vieilles maisons souvent effilées et à colonnades, entourées de murs ou « Tamboho » tous crevassés mais résistant admirablement aux assauts des ans et des intempéries.

Habitation de terre

Dans la région d’Antananarivo.

D’architecture du 19ème siècle, la construction est à un étage :

• au rez de chaussée : animaux, matériel agricole

• à l’étage : habitation et cuisine. La façade principale porte une large véranda posée sur des piliers en briques, elle est toujours orientée vers le soleil couchant.

Dans la région de Fianarantsoa

Suivant l’exemple de la maison Merina, l’habitation Betsileo s’est profondément modifiée depuis un siècle ; la construction en matières végétales, herbe ou bois, a fait place à la construction en produit minéral, terre ou briques. Cette modification est une conséquence directe de la déforestation et de la raréfaction des matériaux utilisables pour les anciennes constructions ; elle a du moins en l’avantage de permettre à l’habitant d’avoir une demeure plus chaude, mieux fermée, et à tout prendre, en raison de l’altitude, plutôt plus agréable.

Matériaux de construction

Les constructions typiques de l’époque pré coloniale pouvaient être faites de terre ou de bois. Bâtie sur la latérite, la maison de la région Betsileo a des murs faits de planches et une toiture de chaume. La cheminée n’existait pas. La terre utilisée est une argile latéritique d’une extrême finesse et de très bonne compacité, elle est préparée avec beaucoup de soin, humidifiée et malaxée à pied d’homme ou avec l’aide des zébus dans une fosse, jusqu’à l’obtention d’une pâte répondant à des qualités parfaites de plasticité et de compacité. Le plafond consiste en un solivage en bois rond assez serrés, avec roseaux jointifs, le tout noyé dans une couche de fotaka ; ces plafonds sont très élastiques et peu résistants.

Dimension

Leurs maisons ont comme dimensions 4m sur 2.50m à 3m, avec toiture en paille.

Ouverture

Il existe en général un seule porte et une fenêtre. Ses deux ouvertures se trouvent sur la façade Ouest. La fenêtre, à 1 m de hauteur du sol, et 40 à 45cm sur la face.

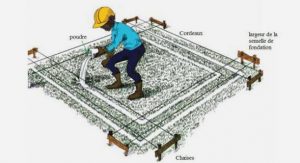

Mode de construction de la maison

La construction doit obéir à certains rites. Il faut qu’elle débute un jour fixé par le devin, et s’accompagne d’un sacrifice propitiatoire, coq rouge ou bœuf pour les gens riches. Cette cérémonie effectuée, un fossé de 15 à 20cm de profondeur est tracé, qui marque l’emplacement des murs. La terre est amenée à pied d’œuvre par blocs que le maçon façonne en un cordon contenu sur le périmètre de la construction, le cordon fait 4cm à 60cm de haut et 30cm à 50cm d’épaisseur suivant l’importance de la bâtisse. Les murs sont ensuite enduits d’une pâte plus plastique assurant une protection ; selon les argiles utilisées, la couleur de la construction peut aller d’une ocre très claire au rouge brun vif ; une fouette des murs à l’aide d’herbes chargés de sève provoque la formation d’une véritable pellicule assurant la protection contre le ruissellement, principal facteur de dégradation.

|

Table des matières

Introduction générale

Chapitre I : Structure et problématique de l’habitat à Madagascar

I.1 Type des bâtiments existants à Madagascar

I.1.1 Habitations traditionnelles malgaches

I.1.1.1 Présentation générale

I.1.1.2 Habitation de terre

I.1.1.3 Habitation en matériaux végétaux surélevés

I.1.1.4 Habitation en matériaux végétaux à terre

I.1.2 Habitations améliorées

I.1.2.1 Habitat de forme traditionnelle évoluée

I.1.2.2 Constructions modernes

I.2 Etudes statistiques

I.2.1 Type des logements

I.2.2 Surface moyenne des logements

I.2.3 Le type des matériaux utilisés

I.3 Problématique de l’habitat à Madagascar

I.3.1 Sur le plan sanitaire

I.3.2 Sur le plan matériaux

I.3.3 Sur le plan socioculturel

Conclusion

Chapitre II : Environnement climatique à Madagascar et présentation du code CODYMA

II.1 Présentation du logiciel de simulation : CODYMA

II.1.1 L’origine de CODYMA

II.1.2 A qui est destiné CODYMA ?

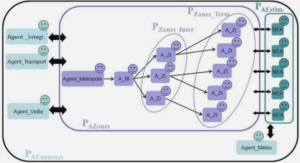

II.1.3 Architecture du CODYMA

II.1.4 Description hiérarchique du bâtiment

II.1.5 Les fenêtres principales de CODYMA

II.2 Environnement climatiques à Madagascar

II.2.1 Situation géographique

II.2.2 Positionnement climatique

II.2.3 Choix du fichier météorologique et d’une journée type

Chapitre III : Simulation thermique des bâtiments et proposition des recommandations dans la construction du bâtiment à Madagascar

III.1 Méthodologie

III.2 Description du bâtiment à simuler

III.3 Influence de l’orientation du bâtiment

III.4 Influence de l’orientation du vitrage

III.5 Influence du type de matériaux

III.6 Influence du masque solaire

III.7 Protection solaire de l’enveloppe du bâtiment

III.7.1 Isolation de la toiture

III.7.2 Protection solaire des murs

III.7.3 L’épaisseur du mur

III.8 Proposition de recommandation d’un bâtiment type à Madagascar

Conclusion générale

Références bibliographiques

Annexes