Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

QUELQUES CONCEPTS RELATIFS A LA QUALITE

Qualité [6-11]

La qualité est une notion connue et recherchée depuis des siècles. Elle constitue un élément fondamental du comportement humain qui s’est plus ou moins développé selon les circonstances. Selon l’ISO 9000 : 2005, la qualité est définie comme l’« aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ».

Cependant, la norme ISO 8402 donne une définition reconnue au plan international de la qualité considérée comme « ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites ».

Au-delà de toute définition, il importe surtout de comprendre l’intention profonde de la démarche qualité dont les conceptions ont d’ailleurs fortement évolué avec le temps.

Schématiquement, trois étapes principales peuvent être distinguées dans le développement de cette notion, chacune d’entre elles gardant toujours sa valeur dans son domaine d’application spécifique :

– le contrôle qualité qui correspond à la volonté des industriels d’assurer le minimum de rejets dans leur production;

– l’assurance de la qualité qui vise, par des procédures appropriées, à fournir au client, l’assurance que la qualité attendue est obtenue. Il s’agit essentiellement d’une démarche d’anticipation pour la maîtrise des risques fondée sur l’analyse et la rationalisation des processus en jeu, la détermination des points critiques et sources possibles d’erreurs, d’anomalies ou d’écarts à la norme et la mise en place d’actions préventives;

– le management de la qualité totale qui introduit une conception globale du management, centrée sur la qualité comme objectif dans laquelle le rôle des hommes est essentiel. Cette démarche cherche à impliquer tous les acteurs pour qu’ils participent de leur propre initiative, à l’amélioration continue des résultats dans l’intérêt du laboratoire, des employés et de la société dans son ensemble. Malgré la complexité du sujet et la diversité des situations que l’on peut rencontrer dans la politique, trois concepts ou principes sont les fondements de la démarche qualité.

• La satisfaction des besoins et/ou l’aptitude à l’emploi (importance de la relation client-fournisseur)

• La maîtrise des processus (planification, identification des écarts, des anomalies et actions correctives)

• La conformité à un référentiel (rôle des normes et des standards)

L’objectif principal de la qualité est de répondre aux attentes du client en termes d’exigences, de contraintes, de délais, de coûts etc.

Assurance qualité [8, 12-14]

L’assurance qualité est l’ensemble des dispositions prises par l’organisme pour assurer la qualité de ses prestations ou de ses produits. C’est la partie du management qualité visant à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites. Pour maintenir et améliorer la qualité, l’entreprise doit mettre en oeuvre une politique qui tend à la mobilisation permanente de tout le personnel.

Il faut :

– veiller à l’efficacité permanente du système qualité;

– veiller à ce qu’il y ait une solidarité et une adhésion dans le groupe;

– effectuer des audits réguliers;

– respecter les référentiels normatifs de Bonnes Pratiques de Laboratoire et autres référentiels.

Dans le laboratoire on associe à l’assurance qualité les notions de :

– rigueur

– impartialité et confidentialité

– ordre

– systématisme

– perfectionnisme

– pragmatisme

La norme ISO 8402 définit l’assurance qualité comme « un ensemble d’activités préétablies et systématiques mises en oeuvre dans le cadre du système qualité et démontrées en tant que besoin pour donner la confiance appropriée en ce qu’une entité satisfera aux exigences pour la qualité ».

Cette définition fait apparaître deux notions.

– La notion de prévention (activités préétablies et systématiques)

L’analyse méthodique de l’organisation et des méthodes de travail appliquées aux activités de l’entreprise, permet de définir des dispositions adéquates à mettre en oeuvre bien avant l’obtention du produit final. Ces mesures concernent également la prévention et la correction des défauts constatés.

L’assurance qualité représente donc une attitude de gestion; à priori de l’organisation interne de l’entreprise qui prévient l’erreur plutôt que de la constater à posteriori. Il s’agit de préétablir, c’est à dire planifier ce que l’on veut faire.

– La notion de confiance (confiance appropriée)

Le client doit avoir la preuve que l’entreprise s’est dotée des moyens nécessaires pour maîtriser les risques de dysfonctionnement et qu’elle les utilise effectivement. Ici l’assurance qualité représente un moyen de communication avec le client, les rapports clients-fournisseurs sont informatifs et clairs. Les fournisseurs s’engagent à fournir un produit conforme aux spécifications et peuvent donner des garanties sur la prise en compte effective de la préoccupation « qualité » depuis la conception du produit et son assistance après livraison. Il s’agit de prouver, c’est à dire :

décrire la manière correcte de travailler;

travailler exactement comme on l’a décrit.

C’est là les règles de base de l’assurance qualité.

Le système documentaire [15, 16]

Le système documentaire définit le mode de gestion des documents.

Un document, c’est à la fois un ensemble d’informations mais aussi les supports qui contiennent ces informations. Le système documentaire qualité est constitué de :

– manuel qualité

– procédures

– modes opératoires normalisées

– instructions particulières

– enregistrements

Accréditation entre avantages et contraintes

L’accréditation doit satisfaire à des exigences normatives (par exemple la norme 17025) et des dispositions législatives et réglementaires afin de garantir la fiabilité des examens d’analyses pharmaceutiques et la qualité des prestations offertes dans le seul intérêt public.

Cette démarche d’accréditation est un long processus, dont le résultat est une reconnaissance de la compétence technique mais dont la mise en place demande beaucoup d’efforts en temps, en personnel et en coût. Comme tout processus, l’accréditation génère des gains et des contraintes.

Avantages

Atout commercial

L’accréditation est un moyen stratégique pour s’imposer face à la concurrence.

Pour les organismes d’essais et d’étalonnages, l’accréditation constitue un outil efficace de marketing et un passeport lorsqu’il s’agit pour eux de faire des offres aux contractants qui requièrent les services de laboratoires évalués par un tiers indépendant.

S’investir dans l’accréditation permet d’élargir la clientèle. Elle permettra d’orienter le choix vers tel ou tel laboratoire, dans la mesure où elle apporte une preuve de compétence, d’impartialité et de capacité à rendre un service.

Atout de management

L’accréditation permet de :

– maîtriser le savoir-faire du laboratoire;

– impliquer le personnel;

– concrétiser l’engagement du laboratoire sur des résultats crédibles.

Acquis post accréditation

L’impact de cette démarche est extrêmement positif à plusieurs points de vue.

Une accréditation bien menée permet:

– le développement de la culture qualité à l’intérieur de la structure;

– une réelle mise en conformité avec les BPL, une optimisation et une harmonisation des pratiques;

– la mise en place d’une véritable gestion des réclamations et des non conformités;

– la structuration des relations avec les autres services du centre sur le modèle client-fournisseur;

– l’optimisation de l’organisation des laboratoires d’essais par la prise en compte des dysfonctionnements en traçant les non-conformités, les réclamations dans la logique d’une amélioration continue par la mise en oeuvre des actions correctives et préventives planifiées.

REFERENTIELS APPLICABLES AU LABORATOIRE D’ESSAIS

Un référentiel est un texte énonçant un ensemble d’exigences auxquelles un système qualité doit satisfaire à la demande des clients ou en vue d’une certification. C’est un document qu’une structure décide d’adopter en s’engageant à en respecter les exigences.

Règles OMS des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) [21]

Objectif

Ce guide est le référentiel qualité obligatoire pour les laboratoires de contrôle qualité pharmaceutique. Il a pour but :

d’aider à organiser de manière spécifique le fonctionnement de laboratoires de contrôle;

de rappeler un certain nombre de règles et de recommandations dont le but n’est ni d’imposer des contraintes, ni d’empiéter sur la compétence propre du pharmacien responsable: le choix de la méthode utilisée pour l’exécution d’une analyse particulière relève de sa seule compétence. Toutefois, il est important que cette méthode soit adaptée aux connaissances théoriques du moment et qu’elle suive, dans la mesure du possible, les recommandations des laboratoires compétents afin d’assurer la qualité exigée.

Présentation des BPL

Le Comité OMS d’experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques a adopté en 1999 les lignes directrices intitulées Règles OMS de bonnes pratiques applicables par les laboratoires nationaux de contrôle pharmaceutique, publiées en annexe 1 dans OMS, série de rapports techniques, N° 957, 2010.

Les BPL donnent un avis sur le système de gestion de la qualité devant encadrer l’exécution de l’analyse des Principes Actifs Pharmaceutiques (PAP), des excipients et des produits pharmaceutiques pour démontrer l’obtention de résultats fiables. Il s’applique à tout laboratoire de contrôle qualité pharmaceutique, qu’il soit national, commercial ou non gouvernemental. En revanche, il ne donne pas d’indications pour les laboratoires participant aux analyses des produits biologiques, par exemple des vaccins ou des produits sanguins. Il existe des textes distincts pour les laboratoires de ce type.

Ce guide est conforme aux exigences énoncées dans les lignes directrices de l’OMS pour les bonnes pratiques de fabrication, à celles de la norme internationale ISO/CEI 17025 : 2017 et donne des orientations détaillées à l’intention des laboratoires procédant au contrôle de la qualité des médicaments.

Norme NF EN ISO/CEI 17025 [22, 23]

Intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais », elle résultait de la vaste expérience acquise dans la mise en oeuvre du guide ISO/CEI 25 et de la norme EN 45001, qu’elle a remplacée. Ses dispositions générales sont très voisines de la norme NF EN ISO 9001.

Cette norme internationale est destinée à être utilisée par les laboratoires qui élaborent leur système de management pour la qualité et les activités administratives et techniques. Elle peut également être utilisée par les clients des laboratoires, les autorités réglementaires et les organismes d’accréditation engagés dans des activités de confirmation ou de reconnaissance de la compétence des laboratoires. Cependant elle n’est pas destinée à être utilisée comme référentiel pour la certification des laboratoires. Elle a connu plusieurs versions.

La version en vigueur date du 29 novembre 2017, rédigée dans un but d’harmonisation avec les normes de la série ISO 9001 version 2015, est un amendement de la version 2005. Ainsi, elle comporte 8 chapitres au lieu de 5 précédemment.

Comparaison entre la version 2005 et la version 2017 de la norme ISO/CEI 17025 [24-29]

La version 2017 de la norme a pour finalité l’harmonisation des exigences de la norme ISO/CEI 17025 avec celles de l’ISO 9001 : 2015, en particulier l’intégration de l’approche par les risques. La nouvelle version est moins prescriptive que la précédente et ses exigences sont plutôt formulées en termes d’objectifs de performance. Elle constituera une véritable source de progrès pour les laboratoires, au travers par exemple d’une gestion plus efficiente de leurs ressources.

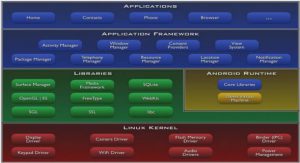

A l’instar de l’ISO 9001 : 2015, la nouvelle ISO/CEI 17025 est basée sur une approche « processus », avec notamment un chapitre consacré au processus d’essai ou d’étalonnage ou aux activités d’échantillonnage/prélèvement éventuellement associées, un chapitre dédié aux ressources du laboratoire (personnel, locaux, équipements…) et un chapitre lié à son système de management. Le système de management de cette norme se conforme à la norme 9001 : 2015. En chapitre 8, il apparaîtra 2 options :

– Option A : Le laboratoire n’est pas certifié ISO 9001 et doit répondre aux exigences développées dans la norme ISO/CEI 17025.

– Option B : Le laboratoire est certifié ISO 9001 et son système intègre les chapitres 4 à 7 de la nouvelle version de l’ISO 17025.

Les principales évolutions de l’édition 2017 sont :

le domaine d’application a été revu afin d’englober les essais, les étalonnages et l’échantillonnage en vue d’essais et d’étalonnages ultérieurs;

une nouvelle section a été ajoutée afin d’aborder le concept de raisonnement fondé sur le risque et de traiter des points communs avec la dernière édition d’ISO 9001 : 2015, Systèmes de management de la qualité -Exigences;

en se concentrant davantage sur les technologies de l’information, la norme prend désormais en compte l’utilisation des systèmes informatiques et des enregistrements électroniques, ainsi que la production de résultats et de rapports électroniques.

MISE A JOUR DU SYSTEME DOCUMENTAIRE DU LNCM

CADRE DE L’ETUDE

Notre étude s’est déroulée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (LNCM) du Sénégal du 23 avril au 17 août 2018.

Le LNCM a été créé en 1979 par le décret n°79-416 du 12 mai 1979 portant Organisation du Ministère de la Santé Publique.

Le dernier décret créant le LNCM est le N°2004-1404, du 4 novembre 2004, portant organisation du Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale en son article 20 qui stipule : « la mission du LNCM est d’assurer le contrôle technique des médicaments en relation avec la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires (DPL) devenue Direction de la Pharmacie et du Médicament ».

Le LNCM est constitué de différentes unités que sont :

– Management Qualité

– Logistique

– Physico-Chimie et Pharmacotechnie

– Microbiologie-Vaccins

– Gestion

METHODOLOGIE

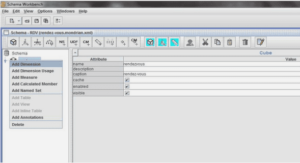

Tous les documents qualité internes du LNCM ont été classés suivant les chapitres de la nouvelle version de la norme. Le « check list » en annexe 1 a été utilisé pour faire le diagnostic. L’approche par chapitre a été utilisée pour faire le diagnostic. C’est une méthode complète et rigoureuse qui permet de couvrir toutes les exigences de la norme puisqu’elle consiste à établir un « check list » de chaque exigence de la norme chapitre par chapitre. Le diagnostic a pour but d’identifier au niveau des documents qualité internes existants, ceux qui doivent être complétés et de proposer les nouvelles procédures et instructions à rédiger.

Notre outil de travail est constitué en dehors du « check list » par la norme ISO/CEI 17025, les deux versions ainsi que la norme ISO/CEI 9001 : 2015. Nous avons aussi consulté tous les documents qualité internes du LNCM afin de faire des propositions de mise à jour.

Mise en oeuvre du plan d’actions

Le plan d’actions a été validé par l’Unité Management Qualité. Certaines activités programmées ont été exécutées en collaboration avec cette unité. Aussi certaines propositions de procédures, instructions et fiches ont été amendées. Il reste la validation de certains documents de l’Unité Management Qualité et de la plupart des procédures techniques.

COMMENTAIRES

L’intérêt de notre travail se justifie par le fait que la norme 17025 a été révisée en 2017 et l’audit pour l’accréditation du LNCM se fera en se basant sur les exigences de cette nouvelle version. Le LNCM a depuis décembre 2004 mis en place un système assurance qualité conforme aux Bonnes Pratiques de Laboratoire de l’OCDE. L’application de ce système qualité a nécessité la mise aux normes internationales de sa gestion documentaire, ses locaux, ses ressources humaines et matérielles, ses procédures techniques, la gestion de ses éléments d’essais et son management de la qualité.

Ensuite son objectif majeur était l’appropriation d’un système de management qualité basé sur la norme ISO/CEI 17025 : 2005. Un système documentaire conforme à cette norme a été mis en place et mis en application.

Notre travail a permis de contribuer à la mise à jour de ce système documentaire.

Le diagnostic a été fait par rapport à chaque chapitre de la nouvelle version de la norme 17025. Les questions suivantes ont été posées:

– Est-ce que des documents qualité existent déjà pour les différents chapitres?

– Si oui, le contenu est-il suffisant?

– Si absence de documents pour un chapitre, comment les mettre en place?

Des commentaires ont été faits pour dire comment intégrer les nouveautés.

A l’issue de ce diagnostic, un plan d’actions a été proposé avec les acteurs, les actions et les délais prévisionnels.

En se basant sur tous les documents qualité existants et sur la nouvelle version de la norme, tous les documents nécessitant des compléments ont été identifiés, de même que les nouveaux documents à mettre en place. Tous les documents qualité ont été réactualisés du point de vue du changement des numérotations des chapitres en collaboration avec la Responsable chargée de la Gestion Documentaire. Des compléments ont été faits en fonction des exigences de la nouvelle norme pour les documents comme :

– manuel qualité

– politique qualité

– traitement des demandes et revue de contrat

– service aux clients

– achat de service et fournitures

– réclamations

– fiche de confidentialité

– rapport sur les résultats

– travaux non conformes

– maîtrise de la documentation

– audits internes

– revue de direction

De nouveaux documents qualité (procédures, fiches, formulaire) ont été rédigés sur :

– l’impartialité

– les activités accréditation et hors accréditation

– les compétences du personnel

– les actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités

– la validité des résultats

– l’amélioration

– la maîtrise des données et gestion de l’information

Toutefois ces documents n’ont pas encore été validés. Ils seront validés en plénière.

Pour la plupart des chapitres de la norme 17025 : 2005, des documents qualité existent. Ceci constitue un point fort du système management qualité du LNCM.

Avec la nouvelle version de la norme, tous les chapitres ont changé de numéros. Cela peut être vu comme un éternel recommencement en ce qui concerne la mise à jour des normes.

Nous avions participé à la mise en oeuvre du plan d’actions proposé après sa validation par l’Unité Management Qualité du LNCM. Ce plan n’a pas été totalement mis en oeuvre, les validations de tous les documents ne sont pas encore effectuées en plénière avec tout le personnel. Cela peut s’expliquer par la difficulté à mobiliser en même temps tout le personnel. L’idéal est que la majorité du personnel participe à ces validations. Cependant pour la plupart des documents de l’Unité Management Qualité, une validation a été déjà faite au niveau de l’unité.

Le raisonnement sur le risque étant un nouveau chapitre de cette version de la norme, nous avions proposé une cartographie des risques en fonction des activités du LNCM.

|

Table des matières

PREMIERE PARTIE : GENERALITES

I- GENERALITES

I.1- HISTORIQUE SUR LA QUALITE

I.2- QUELQUES CONCEPTS RELATIFS A LA QUALITE

I.2.1- Qualité

I.2.2- Assurance qualité

I.2.3- Le système documentaire

I.3- CERTIFICATION ET ACCREDITATION

I.3.1- Définitions

I.3.2- Accréditation entre avantages et contraintes

I.3.2.1- Avantages

I.3.2.2- Contraintes

I.4- REFERENTIELS APPLICABLES AU LABORATOIRE D’ESSAIS

I.4.1- Règles OMS des Bonnes Pratiques de Laboratoire

I.4.2- Norme NF EN ISO/CEI 17025

I.4.3- Comparaison entre la version 2005 et la version 2017 de la norme ISO/CEI 17025

I.5 – GESTION DES RISQUES

DEUXIEME PARTIE : MISE A JOUR DU SYSTEME DOCUMENTAIRE DU LNCM

II- MISE A JOUR DU SYSTEME DOCUMENTAIRE DU LNCM

II.1- CADRE DE L’ETUDE

II.2- OBJECTIFS

II.3 – METHODOLOGIE

II.4- RESULTATS

II.4.1- Résultats du diagnostic

II.4.2- Plan d’actions

II.4.3- Mise en oeuvre du plan d’actions

II.4.4- Cartographie des risques

II.5 – COMMENTAIRES

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

RECOMMANDATIONS

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Télécharger le rapport complet