Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

le besoin de témoigner

Ce qui me tient depuis le début dans cette histoire ? Une intuition ? Une controverse et ou injure faite au vivant ? Un véritable besoin de communier avec la nature ? Un prétexte pour trouver un sens à ma pratique ? Le tout mélangé perturbe et intrigue en même temps.

La nature sur les îles de Lérins est une nature anthropique. Elle se pense sauvage, mais elle ne l’est pas. Et en cela elle en devient intéressante. Comment se rendre sensible au vivant quand il est artificiel ? « Nous héritons d’une culture dans laquelle une forêt, devant un écosystème, on n’y voit rien » on n’y comprend pas grand-chose et surtout ça ne nous intéresse pas, c’est secondaire, c’est de la nature, c’est pour les écolos, les scien-tifiques, les enfants, ça n’a pas de place dans le champ de l’attraction collective, dans la fabrique du monde commun 23 ».

Il y a alors cette nature, ce vivant de part et d’autre, avec lequel on vit au quotidien, celui que l’on ressent, qui nous regarde et nous aide à trouver de la beauté dans ce monde. Pourtant avec autant de cordes à son arc on pourrait imaginer qu’il se défendrait mieux : le vivant est capable de créer des relations entre lui-même (entre végétaux), avec les animaux et avec nous-même. Il contient par ailleurs de nombreux statuts juridiques, historiques, biologiques. Tous ces aspects le constituent en tant que figure complexe et riche qu’il est passionnant de parcourir, d’observer, d’étudier afin d’élaborer des nouvelles stratégies de mise en partage, de mises en scène par le biais de l’art.

La question qui se pose à cette heure est : ne serait-ce pas les sciences, les représenta-tions, et les imaginaires qu’il faudrait interroger, afin de comprendre ce qui nous arrive ? Comment retrouver une forme de lien sensible au vivant ? Et comment le formuler et le représenter ?

l’immersion, première approche

Je prends le bateau, je marche sur ces îles, je vais la plupart du temps sur Sainte-Mar-guerite, je la préfère. Elle est un peu la petite sœur de Saint-Honorat. Elle n’est pas la mieux aimée. Seule ou accompagnée, je marche, on marche, on se baigne parfois, et je me demande à chaque fois : suis-je là pour me situer dans un espace et dans une durée ou pour situer ce que je peux faire : un art d’adresse, je veux dire un art qui s’adresse à quelqu’un, pour le meilleur et pour le pire. Qui est le destinataire de ce travail d’enquête ?

C’est en marchant sur ces îles que je m’aperçois de la nature que j’ai sous les yeux. Elle est humaine tout autant que naturelle. Cette ambivalence m’interpelle. C’est alors depuis les sillons tout tracés sur lesquels je marche, que je me rends compte à quel point ces chemins sont droits, aussi logiques qu’une ligne droite, simples. Ce sont les militaires qui les ont tracés comme axes stratégiques au cours de l’Histoire. Et c’est à ce moment que je relis le prospectus touristique qui vante la vie sauvage de l’île et que je me dis : mais où suis-je ? Peut-être que la « nature », ici, ne vaut pas la peine d’être consi-dérée, tant est contenue, fausse ? Que dois-je en penser ?

Ces traces militaires qui s’imposent dans le paysage des îles de Lérins sont impo-santes, dessinées de la main de l’homme. On les parcourt malgré tout avec joie. C’est en les arpentant avec des agents de l’ONF que nous comprenons leur double intérêt aujourd’hui : « Ces chemins droits sont également des coupes feux naturels et c’est tant mieux car en 30 minutes, l’été, le feu serait capable de ravager toute l’île et les touristes qui la visitent 24 ». Le paysage est donc constitué de chemins droits, de pins d’Alep en fin de vie (110 ans), de palmiers visités par les charançons, de côtes rocailleuses et de bords de plages recou-vertes de posidonies en boules séchées. Voilà le paysage à peu près qui s’y déploie.

Que faire d’une telle « nature » artificielle ? Je n’ai rien contre l’artifice. J’aime particu-lièrement les fonds verts au cinéma. Il permet de faire apparaître tous les possibles.

les chantiers de fouille : les pieds dans la boue

J’ai créé en 2011 un laboratoire de recherche à la Cité internationale des arts de Paris. Son activité avait pour objet l’étude des points de rencontre entre différentes disciplines qui ont toutes en commun d’écrire l’histoire : l’histoire, l’art, l’archéologie, l’anthropo-logie, la sociologie… C’est leur capacité à représenter, transmettre, sensibiliser toutes les formes de vies sociales existantes et celles à venir que nous avons cherché à mettre à l’hon-neur. Nous avons donc eu l’occasion de participer à des rencontres basées sur des expériences de terrain, de vécus, de réflexions sensibles, qu’il s’agissait de partager. Les parti-cipants, sélectionnés pour leurs expertises dans ces disciplines, étaient invités à mettre au jour leur capacité de résilience, le besoin de prendre en charge ce qui nous arrive au jour le jour, de s’emparer de problématiques de société telles que l’écologie, le vivant.

À partir de ce modèle des rencontres expérimenté à la Cité des Arts, j’ai organisé des rencontres sur les îles de Lérins. La ville de Cannes a soutenu ma démarche en me donnant des dizaines de billets de bateau. J’ai pu y emmener une trentaine de personnes.

C’est en pariant sur les appartenances disciplinaires de chacun, que nos balades char-riaient aussi bien nos savoirs, nos expériences que nos lacunes. Nous étions conscients que les données que l’on échangeait étaient autant de matériaux issus de multiples hori-zons que des zones poreuses à fixer. Peut-être par ce que l’individu est à la fois indépen-dant et en même temps relié à des réseaux multiples et complexes, nous avons choisi de partir d’indices qui montraient ce qui nous liait. Tous ces flux qui nous traversaient ont tenté de faire émerger des connexions, des connaissances nouvelles. Nous avons beaucoup marché, arpenté Sainte-Marguerite, pique-niqué. Nos discussions ont porté sur le rôle attribué à la philosophie, aux sciences humaines, en particulier dans leurs contributions à la construction de récits, de méthodes d’investigation et de création. Elles ont abordé l’art et sa capacité à résister et à faire bouger les habitudes. Avec des archéologues, des artistes, des historiens, des agents de l’ONF nous ouvrions un espace de réflexion et d’échanges empruntant à la science et à l’art leurs capacités à inventer, à interpréter, et à anticiper. Nous avons je pense réussi à crée un lieu où coexistent les différents temps liés à l’évolution de la culture matérielle, historique, artistique et de la recherche en général.

deux terrains et une pratique : les arts politiques

La recherche-action (ou arts politiques) se situe entre la recherche et la création. La recherche-action constitue a priori « un lieu d’hospitalité rare pour des approches relation-nelles et empiristes. En sociologie, on parle d’une étude qui allie théorie et mise en pratique afin de résoudre un conflit tout en développant des connaissances générales sur un sujet. La démarche de la recherche-action répond à la demande de nombreux acteurs (scientifiques et artistes) cherchant une légitimation et de nouveaux outils alliant transformation sociale et production de connaissance 30 ».

La recherche a de nombreuses qualités. Elle est un outil qui relie, qui nous relie. Elle se situe en dehors, au dehors des disciplines et des institutions. Chacun peut s’en saisir en vue de créer de nouveaux modèles de société.

« Les sociétés de recherche créations sont nées des confins des campus universitaires et des centres d’art contemporain, et constituent notre horizon d’avenir, dans la mesure où nous ne pouvons plus nous permettre de déléguer à un petit nombre d’entre nous les tâches essentielles de comprendre nos enchevêtrements de causalité afin d’imaginer des alternatives possibles. Ce n’est plus seulement à l’échelle des grands laboratoires universitaires ou des prestigieuses écoles d’art que ces tâches doivent être enseignées. C’est sur chaque terrain de nos relations sociales et de nos co-dépendances environnementales qu’elles doivent être quotidiennement pratiquées 31 ».

S’il existe malgré tout un point commun entre les nombreuses disciplines qui pratiquent la recherche-action-création, c’est certainement l’observation. De l’observation à l’ac-tion, en passant par l’analyse, viendra se superposer la traduction, la forme de restitution qui rend la recherche partageable. Grâce à différentes ressources individuelles, collec-tives, scientifiques, tout autant qu’intuitives, cette recherche sans prétention a quand même pour ambition d’inventer de nouveaux outils qui favorisent des types d’actions adaptés à l’ensemble de la problématique et en fonction des lieux investis. En effet, la recherche-action-création inclut « un processus créatif, un composant expérimental esthétique et une œuvre artistique en tant que partie intégrante de l’étude, avec comme différents modes opératoires la recherche pour la création, la recherche inspirée pour la création, la recherche inspi-rée par la création, les présentations créatives de la recherche et la création comme recherche 32 ».

On peut affirmer que cette équation qui mêle des méthodologies multiples, qui est prête à se renouveler à chaque instant, est ce qui favorise l’invention de formes d’arts politiques. 33

Peut-on dire que cette pratique peut être considérée comme un genre artistique répon-dant aux besoins de notre monde actuel ? Et si l’enquête de terrain prônait avec joie une certaine conception de l’expérience tout en devenant une forme artistique à part entière ?

L’enquête influence les objets qui nous font, et nous influence en retour. En partant du postulat que l’enquête favorise les expériences collectives et l’action, l’enjeu visé est de créer une ouverture vers des mondes pluriels. Entrer en connexion avec son terrain et ressentir ses nécessités donnent naissance à une pratique particulière. Je l’appelle-rais bien un art de terrain. Celui qui naît de l’enquête. Celui qui donne naissance à des formes collaboratives. Cet art de terrain a quelque chose d’actuel par ce que son ancrage implique. À chaque crise, son époque. Et à chaque époque, sa forme de pratique.

Tout au long de cette recherche, il est question d’avoir une vision réflexive sur la pratique qui est la mienne, tout en essayant de la positionner dans l’histoire de l’art. Une grande distinction entre art participatif et art collaboratif se fait sentir mais ne se manifeste pour-tant pas aussi simplement que je le pensais. Qu’est-ce que faire œuvre commune, œuvre en coopération ? 34 Si faire œuvre, c’est comme faire société, alors cela signifie que l’un et l’autre ne sont plus dissociables. Les uns et les autres sont égaux dans la mesure où toutes ces entités une fois imbriquées font société. Une œuvre en co-création participe « d’un art dont le mode d’existence et les expériences qu’il suscite sont pleinement cohérents par rapport aux principes de liberté, d’individualité, d’égalité et de justice […] une proposition dont l’expérience, l’appréciation, l’usage ne sont pas fixés d’avance, qui est faite à un nombre indéfini de visiteurs en tous genres 35 ».

deux terrains : la villa arson et les îles de lérins. l’insularité de part et d’autre. la muséification de la nature

L’institution est un lieu en place. Pour quelles raisons se mettrait-elle en danger en voulant bouger ses lignes ? Se laisser surprendre, se donner le droit de changer d’avis n’est pas une visée institutionnelle. La Villa Arson, au moment où je suis arrivée, ne cher-chait pas à bouger, à métisser les pratiques, à rejeter l’exposition comme seul moyen et lieu de l’art…. « S’il y a des ateliers de céramique : faites de la céramique ! s’il y a des ateliers de métal et bien faites du métal, des ateliers de son, faites du son, pourquoi vouloir sortir de l’école et réfléchir à des problématiques politiques, la place de l’art est ici ! 36 ». Voilà ce que j’ai entendu pendant deux ans. C’est à ce moment que je suis allée à la rencontre des étudiants de la Villa Arson, pour comprendre si j’étais la seule à me sentir frustrée de ne pas être considérée parce que ma pratique se situait ailleurs que dans l’école et ses ateliers. De nombreux étudiants ont répondu à mes questions. Nombre d’entre eux ne s’y sentaient pas heureux. La Villa Arson est alors devenue un deuxième terrain de recherche.

J’ai marché sur les îles avec des dizaines de personnes (étudiants, artistes, commissaires d’exposition…) en leur expliquant ce qui me taraudait depuis longtemps, et en les invi-tant à y réfléchir avec moi : Est-ce possible de faire de l’art pour une autre raison que celle qui consiste à faire de l’art ? Est-ce possible de faire de l’art pour dire quelque-chose, transmettre un message ? Est-ce possible de faire un art qui s’adresse ? Un art qui prend soin ? Les échanges, n’étaient pas toujours heureux. J’ai souvent entendu dans la bouche de certains de mes invités que l’art ce n’est pas prendre en considération des sujets tels que celui de l’environnement ou de la politique, que l’art doit justement ne pas trop dire, qu’il n’est en aucun cas source d’éducation, qu’il ne peut pas enfermer un discours politique trop engagé, sinon il étouffe. C’est alors que la matière de nos discussions, pour moi, devenait quelque-chose de distordu, de grumeleux, de glacial, incapable d’aller plus loin, incapable de se rendre généreux. Mais à force d’essayer, de partager cette expérience de pensée et d’action, je me suis dit que ces matériaux pouvaient donner naissance à quelque-chose, qu’ils pourraient me servir à comprendre ce qu’il faut faire pour être au plus près de ce qui compte pour moi réellement. Je savais qu’au détour d’un chemin, d’une pensée pouvait surgir une forme d’art idéale, exacte-ment celle que je cherchais. Comment relier la pratique de l’art, son engagement intime avec l’environnement et notre besoin de renouer avec lui ? Autant d’indices qui comme un tourbillon font valser tous ces sujets (le paysage, la volonté politique, le classement par l’UNESCO, les relations manquantes, les pratiques militantes.) Mon sujet est là. Faire valser ces entités qui donneront lieu à des formes sensibles.

les invités, complices, and co…

C’est alors avec Tom Bücher (graphiste), Claire Migraine (Nouveau commandi-taire), Sophie Lapalu (historienne de l’art), Fabrice Gallis (artiste), Pierre Akrich, (artiste) Manuel Boutet (sociologue), Alexandre Monnin (philosophe), Anne-So-phie Milon (artiste), V-2 (artistes), Emma Febvre-Richards (artiste), Susan d’Amato (artiste), Alexandre Ansel (étudiant) avec encore Frédérique Bellanger, Xavier Gaugler, Marie-André Ziliani, avec Manon Beneteau, Gabrielle Repiquet, Mathias Goutelle, Chloé Vincent, Hugo Jarmasson, Nicolas Castelli, Roxane Jade, Julia.H. Dimon-net, Adrien Elling, Axel Massot, Blandine Rajca, Alice Brouard, Camille Tabaczinski, Clémentine Jolly, Léa Minault, Marine Schmerber, alexis Perrocheau, Theo Escande, Alexandra Milliet que nous avons expérimenté ces sujets sur le site de Sainte-Mar-guerite. Tous les matériaux collectés ont permis d’établir des relations susceptibles de formuler une problématique.

Mettre des hypothèses à l’épreuve des faits, voilà ce qui nous a permis de trouver nos propres manières d’agir, de faire circuler des ressources, des idées, de faire émerger des faits inconnus ou mal connus, de faire apparaître des processus improbables.

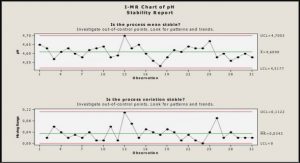

Tout cela en vue de valoriser des relations encore inédites. On peut faire une liste non exhaustive des projets proposés durant une année. Je me souviens du projet qui était de raconter une histoire de l’île fantasmée à travers le PH des végétaux. Celui de faire une battue dans l’île afin de décrire la faune et la flore, d’aller à la rencontre des touristes, de leur demander de quelle couleur ils représenteraient l’île, de travailler à partir des plantes exotiques (donc exogènes) et de leur réaction à celles qui sont endogènes. De se demander si elles sont en amour ou en rejets. De travailler sur les traces fantômes des végétaux disparus. De dresser une liste des espèces en voie de disparition sur l’île à partir des fascicules retrouvés au CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environ-nement). De réécrire une charte de l’UNESCO incluant la nature. De travailler avec la terminologie des plantes. De faire des photographies des racines des arbres érodés par le vent. De pirater un satellite pour créer une radio situant le centre du monde sur Sainte-Marguerite. De représenter l’île engloutie après l’effondrement à J+345. De rénover le cabanon des gardes forestiers. De faire un croisement d’insularité. De filmer la posidonie comme si cette plante envahissante allait tout recouvrir dans le futur. De nager entre les deux îles pour les relier. De pirater les annonces du capitaine sur le bateau. D’imiter le bruit des animaux sur l’île à l’époque de la préhistoire. D’importer des graines d’un autre site (une île bretonne par exemple car il est dit que dans l’étang du Batéguié il y a déjà 5 mètres carrés de Camargue). Etc.

Travailler “sur”, “avec” et “pour” le terrain a donc été pris en charge par toutes ces subjec-tivités parfois avec succès. La pratique de l’art alors convoquée et partagée ici (qui se loge entre la recherche, l’action et la création) nous a transformé nous-même, car dans un élan collectif, les passions sont toujours plus exacerbées.

Quelle méthodologie convoquer ? Quelle pédagogie mettre en œuvre lorsqu’il s’agit d’essayer ensemble ? L’idée du sachant et de l’apprenant n’y survit pas.

Il n’empêche que déplacer les lignes entre les savants (qui enseignent), les ignorants (qui apprennent), les chercheurs (qui ne savent pas mais qui essaient de comprendre comment avancer) et les artistes est en soit un projet qui nécessite une analyse. En d’autres termes, cette pratique est-elle compatible avec une pratique artistique ? L’in-tuition de départ prouve qu’il est possible qu’en faisant des gestes de recherche on peut aiguiser, en tant qu’artiste, une curiosité dont nous sommes toutes et tous animés. Quand Tim Ingold dit « Enseigner l’art ou l’anthropologie c’est pratiquer l’art et l’an-thropologie », il semble que notre expédition soit une embarcation collective qui, pour le meilleur et pour le pire, nous emmène vers « cet endroit dont personne, ne connaît encore le résultat, où au lieu de mimer de fausses interrogations (dont l’enseignant connaît déjà la bonne réponse), des réponses adviennent 37 ».

le jardin de la villa thuret (workshop avec le lycée horticole d’antibes)

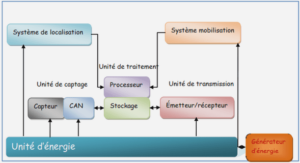

Le jardin de la Villa Thuret est un centre de recherche scientifique consacré à la botanique et à l’acclimatation des espèces créé en 1857. Géré par l’INRA, le jardin est le premier jardin d’acclimatation de la Côte d’Azur. Comment résonne la recherche appliquée à l’in-dustrie déployée par l’INRA par le biais de la Villa Thuret sur le territoire de la ville d’An-tibes ? En parallèle de l’enquête sur les îles de Lérins, nous avons passé du temps avec des étudiants du lycée horticole d’Antibes dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur ce site de la Villa Thuret. Nous avons cherché à inventorier les activités en mouvement relatives à un jardin. Celles-ci peuvent aller du mouvement des feuilles dans les arbres qui se frottent les unes les autres, à la traduction physique des capteurs reliés aux sondes que l’on retrouve sur des ordinateurs dans des bureaux à Sophia Antipolis, elles-mêmes reliées à des ressources issues des courbes du climat en mutation. Il est question aussi des jardiniers s’affairant dans les allées foisonnantes, des visiteurs qui entrent et sortent, du bruit des vers de terre qui repoussent la terre, des couleurs qui se métamorphosent et des lettres de l’alphabet que les feuilles dessinent sans le savoir… Nous avons ressenti le besoin d’inventer des outils qui permettent de comprendre et de mesurer ces mouvements que ce lieu a connu, connaît, et connaîtra, afin de pouvoir en donner une vision artistique aux différents publics qui viennent le visiter (touristes, élèves, voisins, scientifiques). Le projet visait à déceler les impacts des uns et des autres, les ententes et les désaccords, à faire émerger les interdépendances, à explorer les différentes interactions. Il s’est agi alors de chercher un nouveau système de représentation pour représenter toutes ces relations qui constituent l’histoire physique, géographique, cartographique, botanique et historique du jardin de la Villa Thuret qui s’étend sur seulement 3,5 hectares. Nous nous sommes demandé si nous pouvions avec nos propres outils révéler ces indices, ces preuves, et ces hypothèses techno-fossiles observables sur le territoire d’Antibes et de la Villa Thuret. L’ombre de l’Anthropocène planant sur ce territoire de manière visible à l’œil nu, selon la conservatrice Catherine Ducatillon nous ne pouvions faire l’économie de nous demander comment l’enregistrer en vue de le partager. Existe-il des traces de plastiques, de béton, de dioxyde de carbone ? Des espèces invasives qui en attestent ? A partir de quoi allons-nous traduire cette nécessité de faire voir ?

Nous avons voulu fabriquer du lien entre des temporalités pensées a priori différem-ment les unes des autres, l’échelle de temps, celui du système terre (les plantes du jardin de la Villa Thuret comme témoins) et celui du temps humain. Nous avions bien évidemment une connaissance relative et superficielle des enjeux scientifiques mais il n’empêche que des intuitions se sont faites ressentir à cet endroit dans les quelques rencontres qu’il y eut entre les scientifiques et les jeunes du Lycée horticole d’Antibes. Nous avons très vite découvert qu’un lien manquait entre les végétaux et les scienti-fiques qui ne sont pour la plupart jamais venus à la Villa Thuret pour voir de quels arbres venaient les informations qu’ils recevaient de Sophia Antipolis.

Comment travailler artistiquement ce manque de connaissance avec les outils de l’art et ceux de la pédagogie ? C’est au travers d’une observation empruntant aux différentes onto-logies comme le naturalisme, l’animisme, le totémisme et l’analogisme, que nous avons posé un regard différent sur le jardin, son histoire et les végétaux. Autant d’ordre esthé-tique, pratique, poétique et politique, nous les avons regardés sous tous ces angles. Nous avions donc listé différents terrains où nous avons commencé à résoudre les probléma-tiques centrales de notre union : comment capitaliser sur les connaissances existantes de la Villa Thuret, tout en co-créant des nouvelles connaissances ? L’Arboretum fut un lieu de réflexion, très riche, car il a permis à nombre d’étudiants de valoriser les recherches qui montrent comment les variétés végétales contribuent à la production de savoirs sur la mutation climatique. Nous avons cherché à redéfinir le concept de paysage dans la gestion d’un jardin avec la conservatrice, où comment l’histoire du paysage s’intègre dans la ques-tion de l’histoire de l’environnement. C’est aussi en passant par l’écologie politique que nous avons travaillé à partir de formes anciennes de connaissances, comme les dioramas, les panoramas, les atlas en essayant de les réactualiser et de le rendre actant dans nos imagi-naires de 2018. Du point de vue de la terminologie, nous nous sommes également rendus compte que des mots nous manquaient afin de décrire le vivant, aussi bien technique que sensible. « En chacune de ses aspérités de la forêt, sans omettre aucune des existences qui la trame, on s’aperçoit que mille mots nous font défaut pour dire nos forêts, et surtout que si nous ne savions plus aimer les êtres naturels, c’est que nous ne savons plus les nommer 45 ».

Alors, si notre relation au vivant est défaillante, c’est aussi peut-être par manque de vocabulaire qui aiderait à la définir ? Les mots décrivent, annoncent, font exister. Nous avons écrit pour décrire, écrit pour comprendre, écrit pour prendre le temps d’obser-ver ce qui se passait en nous, ce qui se passait depuis les plantes. Nous avions en tête les folles expéditions des grands naturalistes, qui faisaient l’inventaire du monde végétal et animal, et qui arrivaient à produire un art rassemblant différents savoirs et connaissances, tout en les mixant avec une grande sensibilité, mais en plus avec ce désir de communier avec le vivant. Répertorier, classifier par concordance, textures, couleurs, ressemblance, correspondances, analogies… oui mais pas que. Comment nous remettre en phase avec la naturalité de l’île de Sainte-Marguerite par l’expérience que nous faisons au jardin de la Villa Thuret ?

L’observation participante est ce qui a défini cette étape du projet car cette approche repose sur la conscience que notre existence dépend du monde que nous cherchons à connaître, ce qui semble simple a priori, mais qui en réalité, est un travail laborieux. L’observation participante implique ainsi l’artiste au sein de la société. Il ne s’agit pas de divulguer une théorie, une méthodologie préétablie, mais de réaliser que le terrain sur lequel on s’engage nous engage corps et âmes.

À ce stade nous avons imaginé qu’il était possible de commencer à établir un partenariat moral avec les arbres afin de voir où commence l’anthropomorphisme et l’anthropocen-trisme. Le sujet de l’anthropomorphisme a servi de trame pour quelques expérimenta-tions artistiques : Catherine Ducatillon de la Villa Thuret disait « qu’à l’extrémité de toutes les branches, on peut déceler des cellules souches qui participent à l’organogénèse. Nous avons un cerveau, un cœur ; une plante quant à elle, a une infinité de points de capacité d’organisation à l’ex-trémité de chacun de ces axes. Quand on la coupe elle réitère car elle peut se réparer elle- même. Cela se fait selon des règles précise, ici regardez, la branche elle pousse et le méristème terminal se nécrose, il arrête sa croissance. Et il y a un relais un peu plus bas qui va se prolonger. Soit c’est commandé par des effets extérieurs ou alors c’est inscrit dans leur ADN. Le méristème peut se transformer en fleur, la croissance s’arrête alors, et un autre organe finit la tige. On dit que la plante réitère. Le vocabulaire peut ressembler, ou être proche quand on parle des hommes et des plantes. De la même manière, on ne va pas retenir le but de la plante mais son plan d’action. Chaque espèce a un plan d’action imprimé dans son axiome. Les palmiers par exemple, en revanche n’ont pas de plans sinon celui du bourgeon actif qui ne fera rien d’autre qu’un seul et unique tronc. Ce qu’il faut voir c’est que chaque arbre a un génome qui lui impose sa forme en fait. Un peu comme nous sauf que nous ne sommes pas déter-minés, tout est encore possible 46 ».

faire alliance

Quels sont les moyens qu’il est possible de développer en tant qu’artiste, pour faire alliance avec le vivant ? Si « faire alliance, c’est le contraire de l’instrumentalisation, c’est une rupture avec le rapport de manipulation et d’optimisation des vivants (dans le capitalisme indus-triel). Faire alliance, c’est trouver comment se laisser guider par l’autre, par la relation, afin de trouver comment se laisser affecter dans ses choix par une dynamique, qui n’est pas la sienne, plus que la sienne, dans la constitution d’une ligne de conflit 47 ».

Faire alliance c’est être conscient que nous ne sommes pas seuls. Comprendre quelle est la forme de l’écologie du monde et en faire une nouvelle représentation incite à entrevoir la possibilité que d’autres puissances d’agir peuvent nous aider à rendre possible notre prise de conscience. Le tournant non-humain insiste pour dire que l’humain a toujours co-évolué, coexisté ou collaboré avec le non-humain. Nous ne sommes humains qu’en relation au non-humain, aux autres êtres vivants notamment. Richard Gursin décrit ce nonhuman-turn dans les sciences sociales et humaines comme étant un mouvement d’engagement « dans le décentrement de l’humain en faveur d’un tournant vers un intérêt pour le non-humain, compris de manières multiples en termes d’animaux, d’affectivités, de corps, de systèmes organiques et géophysiques, de matérialités ou de technologies 48 ».

comment les workshops engagent la recherche et sa mise en pratique concrète

Le format que l’on appelle workshop permet dans un temps court de travailler en groupe et de restituer ce temps collectif. De nombreuses formes produites exposent l’idée suivante : parce que la question de l’héritage est en mouvement et que la transmission s’organise à chaque instant, l’art peut aussi ne pas se fixer, ne pas définir des contours. Pour cela, il était nécessaire, ensemble, d’écrire de nouveaux récits qui ne cherchaient pas à figer l’avenir d’un jardin, comme celui de la Villa Thuret, d’un site comme celui des îles de Lérins.

vers la fin des récits anthropocentrés et des héros.

Donna Haraway disait qu’elle voulait « faire des histoires avec tous les descendants infidèles des dieux célestes, avec mes compagnons de litière qui se vautrent avec moi dans de riches embrouilles inter-espèces, je veux fabriquer une agitation critique et joyeuse 87».

La constitution des personnages se résume en un nombre incalculable de va-et-vient entre récits, théories, où le contexte est de présenter plus que de représenter : le malaise dans une société qui sait qu’elle s’est coupée toute seule de son lien avec le vivant. On verra dans le film IC S H que chacun et chacune pratique ce que l’on peut appeler un RESET afin de réactualiser sa pratique, ses manières de faire, ses connaissances, ses visions d’avenir. Pour cela, les trois personnages principaux du film doivent quitter le continent pour aller sur une île.

On verra que ces trois personnages ne sont en aucun cas des héros. Ils font simple-ment ce que l’on appelle un voyage initiatique. Les obstacles relevés sont infra-minces, leurs déplacements sont finalement plus de l’ordre métaphysique qu’héroïque. Ces trois personnages sont des jeunes artistes qui ont des discours, un vocabulaire, des connais-sances de leur âge, de leur milieu, de leur époque. Les trois protagonistes du film doivent-ils nécessairement se « battre » ou « combattre » pour réussir ? Non ! C’est en rencontrant d’autres protagonistes qu’ils se voient changés. Ils réagissent et se transfor-ment en puisant dans leurs ressources naturelles et intimes les récits les plus utopistes qui les aideront à bouger leur rôle. On ne verra alors aucun antagoniste s’opposer à eux, bien au contraire si un antagoniste intervient dans le second cercle des personnages d’I C S H, comme les cartes divinatoires, des coquillages, Daniel Muren, et Damien le représentant de l’île, c’est pour leur permettre de faire avancer leurs récits des possibles.

toutes méthodologies d’écriture confondues.

Différentes techniques ont servi à l’écriture du scénario. Certaines d’ordre pratique, d’autres théoriques ou empiriques. Un des personnages du film est le Jeu de tarot. Motherpeace88, créé dans les années 1970 par Vicki Noble et Karen Vogel, a été un allié dans la constitution des personnages et dans la manière d’envisager leur évolu-tion. C’est à la fin des années 1970 que Vicki et Karen travaillent ensemble à Berkeley, en Californie. Karen Vogel est anthropologue et Vicki Noble biologiste, spéciali-sée en histoire et études féminines, dans les domaines de la guérison alternative, des études psychiques, des anciennes traditions occultes et magiques et de toutes les spiri-tualités des déesses. En se replongeant dans l’art antique, la préhistoire, l’histoire des déesses et des cultures tribales, elles découvrirent une lignée ancestrale de féministes. Les cartes de tarot en général sont apparues au XIVe siècle dans l’Europe médiévale et au XVe siècle en Italie. Les messages encodés de manière générale étaient plutôt basés sur la moralité, sur des valeurs imposées par le pouvoir (État ou Église) et sur des conceptions du monde très resserrées. Les cartes de Motherpeace, quant à elles divul-guent des alternatives bien différentes. Elles sont inspirées d’une culture chamanique plus ouverte, plus large, qui parle de tous les habitants de la terre et de leurs compa-gnons, les non-humains. Ces cartes incorporent des images de personnes dans divers rôles, dans des époques et des lieux différents où les femmes jouissaient d’une liberté qu’elles n’avaient pas encore dans les années 70. Pour Vicki Noble et Karen Vogel, ces cartes Motherpeace sont plus qu’un outil de divination, elles ont été et restent un proces-sus de guérison fondamental pour aller au-delà des limites des rôles de genre, d’âge, de race et de classe que l’on trouve dans notre société.

Les cartes de Motherpeace nous ont aidé à construire les personnages du film IC S H, à construire leurs caractères et leurs histoires intimes. Grâce à elles, nous avons pu imagi-ner leur passé, leur présent et leur avenir, leur lien avec leur familles respectives et amis, leur pratiques artistiques qu’ils étaient sur le point de remettre en question.

Nous avons vu grâce à ces cartes que Bertie était Ninja, qu’elle représente l’Époque moderne, que Vivianne est sorcière et que sa période artistique se situe avant qu’elle n’ait eu le temps de se définir, et que Yannice est pirate et qu’il dépend d’un lourd héri-tage de l’époque Post-moderne qu’il rejette.

au commencement il y a la scène dans l’appartement à cannes.

Dans la scène de l’appartement à Cannes, Vivianne tire les cartes. Tout ce qu’elles disent se passera dans le film. Elles prédisent l’histoire du film. Les rencontres, les expé – riences collectives et tout ce qui permet qu’adviennent les choses les plus riches.

Elles disent : que nous sommes impatients, impatients de trouver des réponses, de découvrir de nouvelles connaissances. Elles disent : que nous sommes dans un contexte de grande remise en cause et que nous ne devrions pas paniquer. Car c’est, au contraire, une opportunité pour nous, une occasion rêvée de pouvoir enfin identifier quelle croyance limitante nous anime à notre insu ! Comme nous avons peur de nous retrouver piégés, nous cherchons, pour l’instant, des responsables à notre problème. Nous sommes en train d’apprendre à lâcher-prise, à accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, et particulièrement nos émotions. Il n’y a pas de honte à laisser sortir la tristesse qui nous habite. Tout ce qui sort n’est plus à l’inté-rieur de nous et ne peut plus nous empoisonner. Nous avons toujours été attentifs aux effets de nos œuvres sur les autres. Bien. Donc, nous ne devrions pas nous inquiéter des conséquences à montrer que nous allons mal. Nous avons tous récemment vécu une situation injuste où, encore une fois, le monde extérieur nous a fait douter. Heureusement, la Lune nous accompagne ! Elle est de notre côté et nous invite à un voyage ! À une aventure initiatique ! Qui aura de profondes conséquences transformatrices en nous. Nous allons accéder à des solutions que nous n’aurions jamais pu imaginer, sur des territoires qui nous sont encore inconnus ! Bref, la Lune est avec nous et nous devons lui faire confiance, elle nous aidera dans notre quête.

|

Table des matières

CHAPITRE I – CARNET DE RECHERCHE

I. Les pistes et les fausses pistes – Premiers pas

1 Le site, son histoire, et la nôtre

2 Le besoin de témoigner

3 L’immersion, première approche

4 Les Chantiers de fouille: Les pieds dans la boue

II. Les îles de Lérins

1 Le paysage

2 Nice-Cannes – train

III. L’enquête

1 Le projet

2 Une pratique artistique de terrain

3 Deux terrains et une pratique: les arts politiques

4 Deux terrains: La Villa Arson et les îles de Lérins. L’insularité de part et d’autre. La muséification de la nature

5 Les invités, complices, and co

IV. La pédagogie, une manière de faire, Rû, une école dans l’école de la villa Arson

1 Le jardin de la Villa Thuret (Workshop avec le Lycée Horticole d’Antibes)

2 Faire Alliance

3 Comment les workshops engagent la recherche et sa mise en pratique concrète

4 Faire le récit d’une expérience collective

5 Les Pieds dans la boue (un séminaire organisé à la Villa Arson)

6 Pédagogie, réciprocité et travail collectif, L’urgence des enjeux en vue des générations à venir

7 En conclusion: écrire un avenir commun

CHAPITRE II – LE FILM I CAN SWIM HOME

I. La fiction réparatrice. Densifier le réel, par des fictions diplomatiques.

1 Pourquoi traduire une recherche par un film

2 La part de fiction ou comment le fait de réinvestir la fiction peut-il laisser poindre l’idée de la création d’un avenir commun?

3 Faire un film

4 L’image et la durée semblent proches du temps de la recherche

II. L’écriture du scénario, d’un point de vue théorique

1 Comment permettre à un récit de laisser les possibles se multiplier ainsi? Et comment ce même récit peut-il réussir à multiplier ses versions?

2 Sur la Trame narrative du Chtulucène de Donna Haraway

3 De quoi les mondes pourraient-il se composer?

4 Pour un monde fait de possibles

III. Vers la fin des récits anthropocentrés et des héros

1 Toutes méthodologies d’écriture confondues

2 Au commencement il y a la scène dans l’appartement à Cannes

3 Chercher à montrer une nouvelle condition humaine retrouvée: Sainte Rita

4 Revisiter les anciens récits pour mieux réactualiser nos imaginaires

IV. D’où je parle et d’où je parle? L’autodérision créatrice

1 En réaction

2 Forts de propositions

3 Comment montrer que l’art est capable de se ré-ancrer.

V. Le pitch du film

1 Les personnages et leurs caractères

a. Sainte Rita

b. Vivianne

c. Bertie

d. Yannice

e. Les autres personnages – Qu’est-ce que nous avons

à apprendre des non-humains en vrai?

f. Le personnage de Damien incarne l’île.

g. L’île

2 L’effet de Damien / L’île sur Bertie

3 Le jeu de la forêt

4 Les cartes – Le jeu de tarot de Vivianne comme personnage

à part entière

5 Daniel Muren et Yannice

5 Daniel Muren et Yannice

6 Les critiques

VI. Le cinéma – médium privilégié pour inventer une ontologie relationnelle – Humains non humains

1 Comment penser l’être, l’agir et faire politique grâce au langage?

2 Comment la parole peut faire office de montage au cinéma?

3 L’image et le portrait.

4 La musique se superpose au récit

VII. La réception du film

1 En conclusion. Par quoi sommes-nous traversés?

CHAPITRE III – POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE L’ART

I. Introduction, une géographie des situations, un art de l’enquête

1 La pratique des arts politiques, et son positionnement dans l’histoire de l’art

2 Positionnement et corpus d’œuvres. Comment les crises créent un art engagé ou comment les artistes des arts politiques s’engagent à en rendre compte?

3 Cas de force majeure. Positionnement et pratique des artistes

II. À quelle échelle (géographique et temporelle) le commun s’écrit-il et comment l’art

y participe? Du localisme de l’action écologique à l’impératif global des problèmes environnementaux

1 Dialogue entre les sociétés et l’art: l’enquête de terrain

2 Partir de l’existant ça veut dire quoi exactement?

Stratégie et angle d’approche, mille manières de faire (avec)

3 Les arts politiques et leurs effets. Ce que fabrique l’art quand

il propose des formes de collaboration

4 Vers la fin d’un univers bloc, vers un univers «archipels» description

d’une écologie des pratiques

III. Pourquoi et au nom de quoi agissons nous ensemble?

1 Les pratiques traversières et les arts politiques — l’école des arts politiques de Bruno Latour

IV. Les origines du mal, La crise des représentations

1 La crise de la sensibilité au vivant, ou comment créer des nouvelles formes de relations aux vivants — Vers une écologie de la réconciliation.

2 Renouer: actualisation de nos relations par d’autres récits

3 Face à l’écrasement des futurs possibles.

Vers une révolution des imaginaires

V. Pour une écologie du sensible, pour un renouvellement de notre relation au vivant.

1 Pour conclure. Un art utile?

2 Prendre de la distance ou perdre de la distance permet de filer les effets?

CONCLUSION

Télécharger le rapport complet