Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études

Les roches métamorphiques

Elles résultent de la tranAsformation de roches magmatiques et/ou sédimentaires sous l’action de la température et des pressions subies pendant leur enfouissement ou au contact de corps chauds. Suivant l’intensité du métamorphisme et des roches mères, il existe une grande variété de roches. On citera :

les gneiss (origine: granites, porphyres, diorites, etc., roches sédimentaires schisteuses).

les micaschistes (origine: pélites ou argiles).

les quartzites (origine: grès quartzite).

les quartzites (origine : grès quartzite).

les cornéennes.

Leurs propriétés dépendent de la nature de la roche mère et du degré de métamorphisme qu’elles ont subis. Souvent, elles présentent un caractère anisotrope (structure orientée, litée, schisteuse). Dans ce cas, l’élaboration de produits de bonne forme nécessite qu’un soin particulier soit apporté à la définition des circuits de matériaux et au choix des matériels de fragmentation.

Les roches meubles

Ce sont des dépôts anciens ou actuels résultant d’un processus d’érosion, d’altération et de sédimentation de roches massives. Ces dépôts se présentent sous forme:

d’alluvions de rivières ou de fleuves ou fluvio-glaciaires (anciennes moraines reprises par un cours d’eau) déposées dans des basses vallées ou terrasses anciennes qui, d’ailleurs, peuvent avoir été submergées par la mer (sables et graviers marins).

de plages et dunes, actuelles ou anciennes, submergées.

de gisements appartenant à un horizon stratigraphique défini (sables siliceux provenant de rivages anciens).

de formations autres, telles qu’éboulis, brèches, conglomérats, moraines, arènes.

Les alluvions peuvent être silico-calcaires (le plus souvent), calcaires ou polygéniques (composées d’éléments siliceux et silicatés), suivant la nature du bassin à partir duquel s’est constitué le dépôt.

Les éléments dominants sont, en général, ceux qui sont les moins altérables (quartz, silex, grès, calcaires). Leur granularité est fortement dépendante de leur position par rapport au cours du fleuve ou de la rivière (lit mineur, lit majeur, terrasses anciennes, cours supérieur, moyen ou inférieur).

ELEMENTS SUR L’ELABORATION DES GRANULATS

Les principales opérations effectuées

L’élaboration de granulats à partir de roches meubles ou massives nécessite un certain nombre d’opérations qui sont présentées dans le tableau présenté ultérieurement.

Les caractéristiques géométriques (granularité, forme) et de propreté des granulats dépendent du processus d’élaboration dans les installations de traitement.

L’extraction

L’ensemble des opérations d’extraction de la roche dans le gisement peut être défini dans un plan d’exploitation qui traite:

de la reconnaissance du gisement.

de l’enlèvement de la découverte.

des méthodes d’extraction.

de l’organisation des fronts.

de l’homogénéisation des produits extraits et, s’il y a lieu, de la dilution (opération qui consiste à diluer de façon contrôlée un faciès altéré ou réactif vis-à-vis des alcalins par mélange avec une extraction de matériaux sains, de façon que les produits élaborés soient conformes aux spécifications des normes, non réactifs et homogènes).

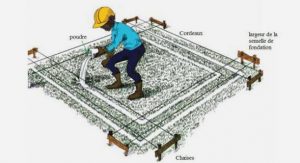

Dans les roches massives, l’extraction se fait par minage suivant des plans de tir définis permettant d’obtenir un produit de blocométrie de l’ordre de 0/1000 mm. (Voir schéma d’extraction et élaboration des granulats) [12].

Le concassage et le criblage

La fragmentation des matériaux (comminution) se fait par concassage et broyage, la distinction entre les deux termes relevant de l’usage. Les producteurs appellent concassage la fragmentation grossière et broyage l’élaboration de sables, petits gravillons et fillers.

Les appareils utilisés se divisent en trois grandes catégories :

les appareils travaillant par écrasement lent.

les appareils travaillant par chocs.

les appareils à effets multiples, travaillant éventuellement par gravité.

L’ouverture d’entrée (largeur et prise) conditionne la taille des plus gros éléments admis à l’alimentation et l’ouverture de sortie (appelée quelquefois réglage) la granularité du produit sortant.

Le criblage

C’est l’opération qui permet de séparer et de classer un ensemble de grains 0/Dn provenant de l’extraction et/ou du concassage en sous–ensembles 0/Di ou di/Di. Elle se fait au moyen de cribles vibrants inclinés, constitués par un caisson équipé de grilles mis en vibration, le plus souvent, par un arbre balourdé, le tout étant supporté par une suspension souple (ressorts, tampons en caoutchouc). Les grilles subissent un mouvement vibratoire (dont l’amplitude dépend du balourd) imposé aux matériaux qui sont ainsi secoués et avancent par gravité. L’intensité du secouage (couple vitesse amplitude) varie en fonction du type de criblage.

La surface du crible conditionne son débit qui est influencé par la granularité de l’alimentation (proportion de grains voisins de la maille) et un éventuel arrosage. Les appareils actuels peuvent atteindre dix-huit mètres carrés .Généralement, ils ont deux ou trois étages de grilles, mais la surface effective de travail diminue avec l’étage (elle est de 90 %de la surface géométrique au deuxième étage et de 75% au troisième). Les équipements varient : barreaux pour le scalpage, toiles à mailles carrées, en général, tissus à mailles à ondes pour les criblages difficiles ou grilles à fissures (égouttage), etc.

La maille effective de criblage D est inférieure à la dimension géométrique D0 de la maille de l’équipement du crible. En général, D est de l’ordre de 0,85 à 0,95 D0 .

Le lavage et le définage

Le lavage des granulats

Il a pour but d’éliminer les éléments de pollution (argiles) et l’excès de fines. On peut suivant le degré et le type de pollution faire:

un lavage après extraction (sur gros appareil débourbeur).

un lavage sur crible sur le tout venant et/ou les gravillons.

un lavage du sable en fin de parcours.

Le lavage des sables consiste en une mise en suspension dans l’eau dans un cône séparateur qui rejette les eaux boueuses de lavage et délivre une pulpe traitée dans un séparateur fluidique éliminant les fines (roues ou vis laveuses, hydro cyclones). Les contraintes d’environnement n’autorisent le rejet des eaux de lavage qu’après décantation.

Influence de la dimension des granulats

Même si les paramètres caractéristiques des granulats sont fixés, leur dimension influe sur l’écoulement.

Lorsque celle-ci (la dimension) augmente de 5 à 15 mm, on constate une décroissance linéaire du débit pour des mélanges constitués de billes de verre, cette variation est aussi constatée pour des mélanges formulés de granulats de calcite de dimension moyenne allant de 5 à12 mm environ. Il semble logique que cette influence de la dimension est liée au nombre de granulats se trouvant dans le mélange [15]. L’augmentation du nombre de grains, à concentration constante, entraînant une amélioration de l’écoulement.

Il convient de noter que lorsque la dimension des granulats devient inférieure à 5 mm la loi de la variation est inversée : le débit décroît lorsque la dimension des grains diminue.

L’air entraîné

La présence d’air entraîné, recherchée pour la tenue du béton au gel et aux sels fondants, doit être prise en compte, au moment de la formulation du béton, pour l’obtention de la résistance garantie. Mais un surcroît d’air peut aussi résulter d’un effet secondaire d’un adjuvant, un plastifiant par exemple. On retiendra que 1% d’air a exactement le même effet sur la résistance à la compression que dix litres d’eau, soit une baisse de 4 à 6 %[17].

A l’inverse, la présence de carbone ou autres matières organiques dans une addition peut réduire la teneur en air occlus et augmenter artificiellement la résistance à la compression [17].

Autres paramètres

D’autres causes peuvent se rencontrer, une chute de la résistance à la compression du béton due à l’utilisation de granulats très chauds (70 °C, cas d’un tas exposé au soleil): une baisse de la résistance de 10 à 15% a été observée, attribuable, d’une part, à l’augmentation du dosage en eau nécessaire pour obtenir une consistance plastique (dix à douze litres d’eau en plus) et, d’autre part, à un affaissement de la liaison gravillon -mortier [17].

Résistance à la traction, à la flexion et aux chocs

Le béton se rompt toujours en traction (même si, à l’échelle de l’éprouvette, il est sollicité en compression). La principale différence, sur laquelle on peut chercher à agir, est le mode de propagation de la fissure qui, en compression simple, est naturellement stable et, en traction simple, naturellement instable (la fissure, à peine initiée, s’emballe et traverse la pièce). Le principe consiste donc à rendre la propagation de la fissure plus difficile [17]. C’est l’un des rôles de l’armature dans le béton armé. L’emploi de fibres métalliques augmente sensiblement la résistance aux chocs. En revanche, l’augmentation des résistances à la compression ou à la traction est négligeable pour les bétons courants, à cause du déchaussement des fibres. Pour qu’une augmentation de la résistance soit significative, il faut une meilleure adhérence et, pour cela, une pâte de ciment elle-même plus compacte et plus résistante.

Module d’élasticité (E)

Le module d’élasticité du béton dépend fortement de la valeur du module d’élasticité des granulats, qui occupent 70% du volume. En choisissant les granulats, on peut donc faire varier significativement la valeur du module d’élasticité du béton à résistance à la compression constante: la réduire, par exemple, en utilisant des granulats légers [17].

Retrait et fluage

Le retrait et le fluage du béton ont principalement leur origine dans la pâte de ciment. En général, ces propriétés sont prises en considération pour les bétons de génie civil contenant de 350 à 400 kg de ciment par mètre cube. Sur ces bétons, il est possible d réduire la valeur du fluage ou du retrait en diminuant la quantité de la pâte de ciment, ce qui revient à augmenter la proportion des granulats [17]. Cela peut être fait, à résistance à la compression constante, si la porosité de la pâte de ciment reste la même. En pratique, il est nécessaire d’utiliser un plastifiant ou même un super plastifiant: cet adjuvant peut alors avoir un effet propre sur le fluage et le retrait, effet qui doit être étudié expérimentalement [17].

Coefficient de dilatation thermique

Le coefficient de dilatation thermique du béton dépend principalement de celui des granulats (sable et gravillon) qui occupent environ 70% de son volume. Or, ce dernier peut varier de 6.10-6 (granulats calcaires) à 13. 10-6 (granulats siliceux) [17].

Crétacé à faciès pélagique

Enoutre au nord ouest de la région Djebel Sba affleurent d’importantes formations marneuses claires abondante microfaune planctonique; il s’agit de l’ultra tellien (J.M.Vila 1969).

Formations cénozoïques

La nappe du matériel Eocène

Cette nappe comprend :

les formations de l’Eocène inférieur : calcaire noir à patine claire.

les formations de l’Eocène moyen: marnes et argiles.

les formations de Paléocène: marnes et argiles noires.

La nappe Numidienne

Cette nappe comprend trois termes:

des argiles de base de l’oligocène à coté d’Hammam Meskoutine.

un terme gréseux et pélitique de l’Aquitanien.

un terme argileux supérieur du Burdigalien inférieur surmonté à Djebel Khenza par des grés à dragées de Quartz.

Caractéristiques des granulats de la wilaya de Guelma et choix des granulats pour les bétons d’étude

L’autochtone

Représenté par les formations des Sellaouas: ce domaine correspond à un sillon a reçu le nom de sillon de Sellaouas en Algérie et qui prolonge le sillon Tunisien. Il est limité vers le sud par le domaine Hodnéen et la plate forme néritique Constantinoise. Dans la série de Sellaouas on a une sédimentation argileuse qui prend parfois l’aspect de turbudites.

Ensemble Mio-Pliocène (continental lacustre du bassin de Guelma)

On y voit se succéder deux cycles:

la molasse de Guelma à la base composée de grès jaunes friables, intercalés avec des unités argilo marneuses grises ou jaunes parfois gypseuses. Cette molasse remanie des galets à sa base et son recouvrement anormal par le Trias gréseux de la Seybouse est un phénomène très récent.

le second cycle formé par une succession d’argiles et de conglomérats rouges, les argiles grises à gypse et à soufre des tufs et des calcaires lacustres.

Ensemble récent (Pliocène et Quaternaire)

Plioquaternaire

Occupe une grande partie de la ville de Guelma avec des travertins associés à des filons d’onix.

Quaternaire

Il se présente sous forme de terrasses alluviales emboîtées les unes dans les autres. Ces terrasses sont composées principalement de galets et graviers.

Nous notons à ce niveau que cinq terrasses s’étagent au dessus du lit actuel:

les alluvions du lit actuel.

les alluvions de l’ouest Seybouse.

une terrasse d’alluvions anciennes qui domine de 30 à 35 m le lit actuel.

ces deux terrasses suivent la vallée principale de l’ouest.

une terrasse d’alluvions anciennes dominant de 60 m le lit de l’ouest et se rattachant vers le sud à la terrasse Pliocène de 90 m. Cette terrasse se compose de limons cailloux, conglomérats marno-calcaires, elle s’élargit au sud est de la ville pour former une vaste plaine.

|

Table des matières

INTRODUCTION

BUT DU TRAVAIL

PLAN DU TRAVAIL

CHAPITRE I: ETUDE THEORIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE

I-1/GENERALITES SUR LES GRANULATS POUR BETON

I-1-1/ Granulats naturels

I-1-2/ Granulats artificiels

I-2/ CARACTERISTIQUES DES ROCHES POUR GRANULATS

I-2-1/Les principales familles de minéraux rencontrés

I-2-1-1/ La silice

I-2-1-2/Les silicates

I-2-1-3/Les carbonates

I-2-2/Les roches massives

I-2-2-1/Les roches magmatiques

I-2-2-2/Les roches sédimentaires

I-2-2-3/Les roches métamorphiques

I-2-3/Les roches meubles

I-3/ ELEMENTS SUR L’ELABORATION DES GRANULATS

I-3-1/Les principales opérations effectuées

I-3-2/ L’extraction

I-3-3/Le concassage et le criblage

I-3-4/Le criblage

I-3-5/Le lavage et le définage

I-3-5-1/Le lavage des granulats

I-3 -5-2/Le définage à sec

I-3-6/ Classification granulométrique des granulats

18I-3-7/Caractéristiques des granulats recherchées pour usage routier ou pour fabrication du béton

I-4/INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES GRANULATS SUR LES PROPRIETES DES BETONS A L’ETAT FRAIS

I-4 -1/Influence de la masse volumique des granulats

I-4 -2/Influence de la dimension des granulats

I-4 -3/Influence sur l’ouvrabilité

I-5/ INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES GRANULATS SUR LES PROPRIETES

DES BETONS A L’ETAT DURCI

I-5-1/ Résistance à la compression

I-5-1-1/La conservation des éprouvettes

I-5-1-2/La propreté des granulats

I-5-1-3/L’air entraîné

I-5-1-4/Autres paramètres

I-5-2/ Résistance à la traction, à la flexion et aux chocs

I-5-3/ Module d’élasticité

I-5-4/ Retrait et fluage

I-5-5/ Coefficient de dilatation thermique

CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES DES GRANULATS DE LA WILAYA DE GUELMA ET CHOIX DES GRANULATS POUR LES BETONS D’ETUDE

II -CARACTERISTIQUES DES GRANULATS DE LA WILAYA DE GUELMA

II-1/GEOLOGIE DE LA REGION DE GUELMA

II-1-1/Ensemble Anté-nappe

II-1-1-1/Formations mésozoïques

II-1-1-1-1/Trias inférieur

II-1-1-1-2/ Trias D’argile bariolées

II-1-1-1-3/Jurassique

I-1-1-1-4/Crétacé

II-1-1-1-5/ Crétacé à faciès pélagique

II-1-1-2/Formations cénozoïques

II-1-1-2-1/La nappe du matériel Eocène

II-1-1-2-2/ La nappe Numidienne

II-1-1-2-3/L’autochtone

II-1-2/Ensemble Mio-Pliocène (continental lacustre du bassin de Guelma

II-1-3/Ensemble récent (Pliocène et Quaternaire)

II-1-3-1/Plioquaternaire

II-1-3-2/Quaternaire

II-2/LES MATERIAUX RENCONTRES DANS LA REGION DE GUELMA

II-3/HISTOGRAMMES DE PRODUCTION

II-4/DESCRIPTION ET EPPERCU GEOLOGIQUE DE QUELQUES CARRIERES DE LA REGION

II-4-1/Carrière de Bouzitoune

II-4-2/Carrière de Bendjerrah

II-4-3/Carrière de Hammam Debagh

II-4-4/Carrière de EL Kelaa

II-4-5/Carrière de Tamlouka (Ain Arco)

II-4-6/Carrière de Dahouara

II-4-7/Carrière de Roknia

II-4-8/Carrière de Guelaat Bousbaa

II-5/LE CARRIERE PROPOSEE POUR L’ETUDE

CHAPITRE III : METHODES DE FORMULATION DES BETONS

III-1/INTRODUCTION

III-2/OBJECTIFS D’UNE FORMULATION

III-3/QUELQUES METHODES DE COMPOSITION DES BETONS

III-3-1/La méthode de Bolomey

III-3-2/La méthode d’Abrams

III-3-3/La méthode de Faury

III-3-4/La méthode de Valette

III-3-5/La méthode de Joisel

III-3-6/La méthode de Dreux-Gorisse

III-4/CONCLUSION ET CHOIX D’UNE METHODE DE FORMULATION

III-5/DONNEES ESSENTIELLES DE BASE

III-5-1/Dimensions et qualité des granulats

II-5-2/Résistance désirée

III-5-3/Consistance désirée « ouvrabilité »

III-5-4/Dosage en ciment

III-5-5/Dosage en eau

III-5-6/Adjuvants

CHAPITRE IV : CARACTERISATION DES MATIERES PREMIERES ET DES MATERIAUX ELABORES

IV-1/CIMENT

IV-1-1/Essais physiques

IV-1-1-1/Essais de prise NA. 230/1990

IV-1-1-2/Essais de la consistance NA. 230/1990

IV-1-1-3/Masse volumique apparente

IV-1-1-4/Masse volumique absolue NF P 18-558

IV-1-1-5/Porosité

IV-2/ GRANULATS

IV-2-1/Granulats utilisés

IV-2-1-1/Sable

IV-2-1-2/Gravier

IV-2-1-3/ Essais sur granulats

IV-2-1-3-1/ Etude granulométrique

IV-2-1-3-1-1/Sable 0/4

IV-2-1-3-1-2/Gravier 5/16

IV-2-1-3-2/Masses volumiques et porosité

IV-2-1-3-3/ Propreté des granulats

IV-2-1-3-4/Module de finesse (MF)

IV-2-1-3-5/Nature du sable utilisé

IV-3/Eau de gâchage

IV-4/COMPOSITION DU BETON

IV-4-1/Confection et cure des éprouvettes

IV-4-2/Modalité des essais –Programme principal

IV-4-2-1/Ouvrabilité

IV-4-2-2/Essai de résistance à la compression

IV-4-2-3/Essai de traction par flexion

IV-4-2-4/Essai de capillarité

IV-4-2-5/Essai d’absorption d’eau par immerssion

IV-4-2-6/Essai de retrait

CHAPITRE V : ANALYSES DES RESULTATS ET INTERPRITATIONS V/ANALYSES DES RESULTATS ET INTERPRITATIONS

V-1/ INTRODUCTION

V-2/ BETON FRAIS

V-2-1/Consistance et maniabilité du béton

V-3/BETON DURCI

V-3-1/Introduction

V-3-2/Résistance à la compression

V-3-3/Résistance à la traction par fendage

V-3-4/Relation entre résistance à la compression et résistance à la traction par fendage

V.3.5/ Module d’Young (E)

V.3.6/ Capillarité

V.3.7/ Absorption d’eau par immersion

V.3.8/ Retrait hydraulique

CONCLUSION GENERALE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Télécharger le rapport complet