Depuis plusieurs années, les Gouvernements successifs à Madagascar ont essayé de réduire le taux de pauvreté de façon significative. La conception du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) a permis à l’Etat d’axer sa stratégie sur la mise en place d’un programme d’appui aux petites et moyennes entreprises afin d’accroître l’investissement, ainsi de réduire le taux du secteur informel et augmenter l’offre de crédit pour certaines catégories de personnes comme les femmes et les paysans.

La micro finance qui fait référence à l’offre de services financiers aux populations pauvres et à faibles revenus, qui n’ont pas accès aux services financiers bancaires, dans le but de satisfaire de leur ménage ou de leur micro-entreprise, est considérée comme l’une des meilleures réponses La micro finance Malgache a connu ces dix dernières années une croissance très importante, qui s’est traduite par l’extension de la couverture territoriale tant en milieu rural qu’urbain, l’augmentation du taux de pénétration et le développement des activités. Cette croissance s’est poursuivie malgré la crise politique de 2002.

Contexte économique de Madagascar

Madagascar est un pays étendu (587 000 km²) avec une faible densité de population (17 millions d’habitants), une population très majoritairement rurale (80%), et de nombreuses zones enclavées.

La pauvreté touche 70% de la population dont 85% en zone rurale .

Après une très longue période de récession économique entre 1960 et 1995 (le produit intérieur brut par habitant a chuté de 36,8 % et la consommation privée de 46,8 % entre ces deux dates), Madagascar a renoué avec la croissance à partir de 1996. Celle-ci est allée en s’accélérant au cours des cinq années suivantes jusqu’à atteindre les 7 % en 2001, avant d’être sérieusement mise à mal par la crise politique de 2002. Cette crise politique semble toutefois n’avoir été qu’une parenthèse puisqu’en 2003, année marquée par le retour à la stabilité politique, le taux de croissance a atteint 9,6 %. Cette reprise économique est due essentiellement par l’instauration d’un système financier important, libéralisé et assaini.

Secteur financier

Le secteur financier Malgache est caractérisé par la libéralisation de la politique monétaire, la libéralisation du secteur bancaire et d’un système réglementé avec des règles à respecter et des intervenants ayant chacun leur propre rôle. L’économie Malgache a été libéralisée dans le cadre des programmes d’ajustement appuyés par la Banque Mondiale et le FMI, après 1990.

La libéralisation de la politique monétaire

Ici le terme de libéralisation de la politique monétaire se traduit par :

✔ la libéralisation du taux de change à partir de 1994 (taux de change flottant)

✔ la libéralisation des taux d’intérêt des banques commerciales

✔ la mise en place de nouveaux instruments monétaires .

La libéralisation du secteur bancaire

Avant 2005, Madagascar disposait d’un secteur bancaire relativement solide et bien capitalisé. Il comprend sept banques commerciales, deux établissements financiers et au moins quatre compagnies d’assurance, ainsi que la Caisse d’Epargne de Madagascar (la CEM) et un réseau d’agences postales fort développé. Cependant le secteur financier formel reste en effet peu développé en milieu rural et quasiment inaccessible aux petits producteurs. En milieu rural, les marchés ruraux restent traditionnels et le marché financier est dominé par des marché informels (prêts en argent ou en nature effectués pour les voisins, commerçants, … accordés par des prêteurs informels) et dont le taux d’intérêt peut atteindre les 400% par an. Tandis que les marchés financiers ruraux sont conditionnés par des taux d’intérêt exorbitant voire exagérés, ceux du milieu urbain sont caractérisés surtout par l’inaccessibilité aux crédits pour des personnes à faible revenu. Cette libéralisation a amené le pays a attiré plus de bailleurs de fonds dans la création de micro crédit ou institution de micro finance afin d’accroître l’offre et la mise à la disposition des personnes à faible revenu et des microentreprises de capitaux nécessaires à une production. D’où le programme de libéralisation du secteur bancaire, qui consiste à faciliter la mise à la disposition des ruraux des services financiers à travers l’incitation à l’épargne et aux crédits ruraux. A cet effet, des systèmes de micro financement ont été implantés par des promoteurs étrangers, en même temps assistants techniques, qui se sont vus répartir des régions du pays. Le fonctionnement du système a été inspiré par une pratique courante dans les relations au sein des villages à savoir l’esprit d’entraide et la coopération mutuelle.

L’évolution du secteur réel

En parlant du développement financier, il est toujours indispensable de connaître l’évolution du secteur réel afin d’en analyser l’impact financier par rapport au développement économique de Madagascar. Le rythme de la croissance a été différent selon les secteurs d’activité entre la période 2000-2005. La croissance de la production s’est ralentie dans les secteurs primaire et secondaire résultant d’une part, de la fermeture du marché européen et de la chute de captures pour les produits halieutiques et d’autre part, de la défaillance de la fourniture d’électricité occasionnant des perturbations sur la production industrielle. Pour sa part, le secteur tertiaire a gardé une croissance soutenue. Cette étude du secteur réel est basée sur les années 2003 et 2004 c’est-à-dire la reprise de l’activité après la crise économique.

– La production du secteur primaire a enregistré une hausse légèrement inférieure à celle de l’année précédente (2,5% après 3,1% en 2004). Sa contribution à la croissance du PIB a suivi également cette évolution en passant de 19,1% en 2004 à 17,5% en 2005. La croissance du secteur a été essentiellement tirée par la vigueur de l’expansion de la production agricole. Au cours des trois dernières années, la production agricole a régulièrement progressé pour atteindre une croissance de 4,5% en 2005, contre 3,5% en 2004 et 2,6% en 2003. Cette évolution est le fruit de la politique de production appliquée par les pouvoirs publics, et axée particulièrement sur l’accroissement de la production agricole.

– Les activités du secteur industriel ont souffert des coupures fréquentes survenues dans la fourniture d’électricité dues aux difficultés financières rencontrées par la JIRAMA, l’unique compagnie des eaux et électricité. Ainsi, la croissance du secteur secondaire n’a été que 3,0%, soit moins de la moitié de celle de 2004 (6,5%). Sa part contributive à la croissance du PIB s’est également effritée dans la même proportion (7,6% au lieu de 14,5%).

– Le secteur tertiaire est resté le plus dynamique et a progressé à un rythme soutenu (6,1% après 6,0% en 2004). La croissance du PIB a été essentiellement tirée de la vigueur de ce secteur dont la contribution s’est avérée ainsi la plus importante (63,2% après 54,1% en 2004).

|

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I : MADAGASCAR ET LA MICRO FINANCE

Chapitre I : Contexte économique de Madagascar

Section 1: Secteur financier

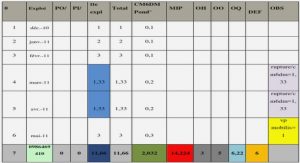

Section 2 : Tableau récapitulatif

Chapitre II : La place de la micro finance à Madagascar

Section 1 : La genèse de la micro finance à Madagascar

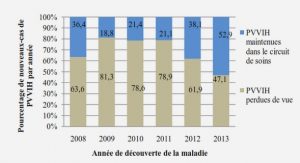

Section 2 : Développement de la micro finance et attentes

PARTIE II : ANALYSE RETROSPECTIVE DES IMF MUTUALISTES A MADAGASCAR

Chapitre III: Institution de microfinance mutualiste (IMFM)

Section 1: Caractéristiques des IMF mutualistes

Section 2 : La situation financière des IMFM de l’année 2000 à 2005

Chapitre IV: Problèmes et limites des IMF mutualistes

Section 1: Champs d’application

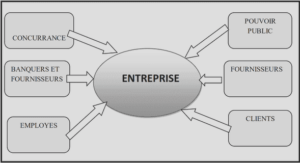

Section 2: Les facteurs internes et externes

PARTIE III : RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE L’ETAT

Chapitre V: Recommandations

Section 1: Bilan des microcrédits

Section 2: Mesures à prendre pour l’amélioration du secteur

Chapitre VI: Stratégie Nationale de la micro finance

Section 1: Réforme de 2005

Section 2: Perspective de la micro finance à Madagascar

Chapitre VII : Apports du Mobile Banking

Section 1 : Le Mobile Banking

Section 2 : Apports du Mobile Banking sur les IMF mutualistes Malgache

CONLUSION

BIBLIOGRAPHIE