Ses produits et ses principaux clients

En tant qu’une entreprise de confectionnerie, la société COTTONLINE fabrique des vêtements, et en tant qu’une entreprise aussi, elle doit faire des ventes pour les bénéfices. Passons tout d’abord à ses produits courants.

Ses produits Comme relaté dans « wikipédia » par définition, on entend par produit, un bien ou un objet quelconque (matériel) produit par intervention de la main d’ouvre ou disponible spontanément dans la nature et qui est approprié ou non par un individu. Cette première définition peut sembler très vague car selon la démarche économique adoptée et même le niveau d’analyse, il apparaît qu’on ne peut qualifier un bien économique dans l’absolu. Dans le langage courant, on admet qu’un bien est synonyme d’objet matériel : un fruit, une télévision, un fauteuil, un tableau de maître, une maison. Dans une définition élargie, une prestation de soins, un concert, une assurance sont autant de biens économiques. La liste est infinie. Pour le cas de COTTONLINE, le produit est le vêtement fini, directement consommable sur le marché. Depuis son histoire, COTTONLINE est passé de la fabrication des T-shirts, Polo et pull-over, pantacourt, jogging, etc communément appelé « sportswear » au Pyjama ou « sleepwear » comme des boxer, pantalon, chemise, nuisette, jusqu’à la fabrication des « fashion » ou « outwear » comme pantalon, chemise, robe, jupe. Ces changements sont influencés par les époques la spécialisation et surtout les clients. COTTONLINE a la capacité de dresser tous ces types de vêtements et suivant leurs natures car elle dispose des matériels à jour facilement adaptable pour un type de produit donné, mais reste encore la contrainte que l’adaptation de la main d’œuvre à un changement est toujours difficile. Actuellement, c’est surtout dans les produits de nature « fashion » et « outwear » que COTTONLINE mise beaucoup, par les Jeans et twill sur principalement 3 clients ; en confectionnant des pantalons, des pantacourts, des jupes et des robes à la mode américaine et européenne ; Ensuite viennent les pyjamas ou « Sleepwear ». De moins en moins COTTONLINE confectionne les vêtements de sport comme le T-shirt, Jogging et Pullover

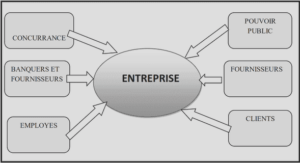

Ses clients Un client, au sens économique, est l’acheteur d’un bien ou service, de façon occasionnelle ou habituelle, à un fournisseur (wikipédia). Le client est à distinguer du consommateur, d’une part parce que le consommateur n’est pas forcément l’acheteur, d’autre part parce que l’acheteur d’un équipement, service ou bien professionnel ne fait pas un acte direct de consommation. Il y a lieu également de distinguer le terme client des termes utilisateurs ou usagers (terme utilisés plutôt dans les services publics, où les utilisateurs n’ont pas le choix du fournisseur). Une autre expression définit également la clientèle : le chaland, un terme qui a vieilli et est de moins en moins utilisé mais qui reste présent dans des vocables comme zone de chalandise ou achalandage. Dans le secteur bancaire, le client (titulaire d’un compte ou emprunteur d’un crédit) est également désigné comme contrepartie (notamment dans le domaine de la gestion du risque de contrepartie). Dans une entreprise ou une organisation, un client est celui qui reçoit des produits ou des services. Il y a deux sortes de clients : les clients externes i.e. ceux qui achètent des produits et des services d’une entreprise; et les clients internes i.e. ceux qui reçoivent des produits et des services d’un autre département dans une entreprise. Pour COTTONLINE également, le client n’est pas le consommateur final mais le distributeur et le titulaire de la marque. Les clients de la compagnie sont bien répartis malgré la dominance de 2 clients ; car les produits de cottonline partent en Amérique et Canada, en Europe (France, Allemagne, Grande Bretagne, Espagne, Russie) et en Afrique Australe. Comme cité ci-haut, l’entité se spécialisait sur les vêtements de sport auparavant avec les clients comme « TOMMY HILFIGHER », « REEBOK », « GAP » mais a dû changer de pôles pour des raisons de politiques internes et de marketing et aussi de paramétrage de coût. GLORIA VANDERBILT C’est un client renommé américain qui occupe les 35% du marché de COTTONLINE avec les vêtements de fashion outwear pour femme, principalement des pantalons à la mode, des pantacourts et des shorts en différents styles et coloris. Les produits demandés par ce client sont les produits en jeans et délavés, avec des spécifications dans la production comme les broderies et les lavages. La destination est en effet pour les USA et le Canada DECATHLON C’est un client renommé Européen qui occupe les 20 % du marché de COTTONLINE. Ce client se spécialise dans la confection des vêtements à la mode européenne, sport et puis urban wear ou tenue de ville. Mais COTTONLINE n’opte pas pour les gammes sport mais plutôt les outwear. Pantalon principalement, pour homme et pour enfant en tissu twill mais pas en Jean. La spécificité de ces styles est en effet sur la confection même. Les produits pour ce client sont destinés pour la France, l’Allemagne, la Suisse, et la Chine. MARK and SPENCER C’est un client pour la grande Bretagne qui se spécialise dans les sleepwear ou pyjama, en short, en nuisette, en ensemble haut et bas. C’est un client qui occupe à peu près de 20 % également. Il n’y a pas de spécifications dans la fabrication et c’est le type de produit le plus facile à confectionner de plus que les types de tissus sont légers.

Ses concurrents Le marché du tissu est assez vaste et rude même si le pays traverse une période de crise actuellement. La compagnie n’est pas seul sur la scène internationale. Si on ne parle que les concurrents nationaux. On peut énumérer quelques grandes sociétés locales qui détiennent aussi quant à elles des part de marché assez importants sur le plan international parmi lesquelles la tropic mad, Floréal, Kniters, Cosmos Knits, Arawak. La liste est exhaustive.

Principe de l’équilibre financier

La synthèse du bilan permet de rapprocher succinctement par grands blocs l’origine des capitaux et l’emploi qui en est fait, c’est-à-dire d’étudier l’évolution de la structure financière de l’entreprise. Les valeurs immobilisées ne peuvent pas être financées par les dettes à court terme sans caractère permanent. Ainsi, l’équilibre minimum est respecté si les capitaux utilisés pour financer les immobilisations restent à la disponibilité de l’entreprise pour une durée au moins correspondant à la durée de l’immobilisation. 21 C’est pourquoi, toute entreprise doit veiller à respecter cet équilibre financier minimum, c’està-dire que les valeurs immobilisées doivent être financées par les capitaux permanents et les valeurs circulantes par l’exigible à court terme, donc les ressources doivent être financées par les emplois de même durés. Par exemple on ne peut pas acheter un immeuble par un crédit à court terme. Toutefois l’entreprise ne doit pas se contenter de cet équilibre, elle doit essayer de trouver une marge de sécurité satisfaisante, c’est-à-dire qu’elle doit avoir un fonds de roulement positif pour couvrir des imprévus au lieu de recourir aux dettes si ainsi le cas l’entreprise se fait l’extension à éviter le gaspillage. Le fonds de roulement net global (FRNG) est l’excèdent des capitaux permanents (CPE) (capitaux propres + dettes à long et à moyen terme) sur l’actif immobilisé (AI). 22Autrement dit, c’est la partie des capitaux permanents qui est affectée au financement du cycle d’exploitation. L’équilibre financier fondamental d’une firme est assuré lorsque le rendement de son actif est au moins égal à son coût du capital. Les ressources stables financent les besoins durables. Généralement, le fonds de roulement d’une entreprise se calcule de deux façons, sur base des postes du bilan arrêté à une date déterminée. Le fonds de roulement se calcule donc à partir des éléments du haut du bilan tout comme ceux du bas du bilan. FRNG est aussi l’actif courant (AC) écarté des dettes à court terme (DCT)23 Arithmétiquement les formules se présentent comme suit :

FRNG = CPE – AI ou FRNG = AC – DCT

Sachant que CPE représente les capitaux permanents si bien que AI est l’actif immobilisé. AC est l’actif courant, le DCT n’est autre que les dettes à court terme. Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la différence entre les besoins cycliques (liés al’exploitation) (B.E) exclu les postes de trésorerie et les ressources cycliques ou ressources d’exploitation (RE).D’où :

BFR = B.E – R.E24

BE représente les besoins d’exploitation alors que le RE est les ressources d’exploitation. Pour mieux comprendre le BFR, il est nécessaire de comprendre la notion de cycle d’exploitation qui est à l’origine de ce besoin. Dans une entreprise commerciale, le cycle d’exploitation est composé d’une part de l’ensemble des opérations d’exploitation telles que : les achats des marchandises, leur stockage, ainsi que les ventes, ces opérations sont appelées communément besoin d’exploitation. Et d’autre part par des opérations appelées ressources d’exploitation ou ressources cycliques qui regroupent les dettes d’exploitation à savoir :

– Avances et acomptes sur commandes en cours,

– Dettes fournisseurs et comptes rattachés.

– Produits constatés d’avance relatifs à l’exploitation.

Toutefois la différence entre ces besoins d’exploitation et ressources d’exploitations constitue le besoin d’exploitation ou besoin en fond de roulement. De cette théorie deux situations se dégagent : la première c’est que le BFR peut être négatif, on parlera alors d’une ressource de financement ; la seconde, le BFR peut être positif, on parle d’un besoin de financement.

Ratios tirés de la capacité d’autofinancement

Ce ratio indique le taux de la CAF en pourcentage de la production (chiffre d’affaires). Pour 100$ du chiffre d’affaires, le montant qui est destiné à assurer à la fois le renouvellement des immobilisations et la croissance de l’entreprise est de 9.46$ en 2006; 8.30$ en 2007 et 7.29$ en 2008. Ce sont des chiffres considérables.

Ratio2= (CAF x 100)\ Total bilan

Ce ratio permet de comparer ce que l’entreprise a secrété et ce qui lui est nécessaire pour fonctionner. Le tableau suivant permet de calculer ce ratio. Toutes les années présentent un bon signe de ce ratio ; c’est-à-dire dans100$ de l’actif utilisé par la COTTONLINE il y a 7.94$ en 2006 ; 8.23$ en 2007 et de 8.27$ en 2008 de la CAF. Cette situation est aussi bonne pour une entreprise qui possède certaines possibilités de garder un niveau d’autofinancement. Pour appuyer l’analyse, il est nécessaire de déterminer certains ratios de rotation des capitaux et de les exprimer surtout en unité temps (la durée).

Les points faibles de la structure financière de la COTTONLINE

Dans cette section, nous allons connaître les points négatifs qui demandent l’intention des dirigeants pour la survie de la compagnie. Ici on peut noter que la compagnie connaît un léger déclin pour la troisième année. A part cela, le ratio de liquidité relative est faiblement inférieur.

La trésorerie positive Notons que la trésorerie est toujours positive et croissante pour cette entité. Sachons que pour toute entreprise, la trésorerie permet de recouvrir les besoins financiers de l’organisation. Ellen’est idéale que lorsque sa valeur est proche de zéro, ce qui signifie qu’il ne devrait pas y avoir de grosse sommes disponibles dans la société. La trésorerie peut combler par exemple le besoin en fonds de roulement.

Insuffisance en immobilisation Durant l’étude, il est constaté que la société loue des machines industrielles, des matériels de transport. L’entité n’a pas sa suffisance sur l’immobilisation. Toutes ses activités ne sont pas seulement en dépendance des extérieurs mais aussi demandent une autre charge supplémentaire.

Un niveau de stock assez élevé Nous avons noté que le stock de l’entreprise ne cesse d’accroitre durant les années étudiées. Cet accroissement n’est pas délicat pour cette dernière. Un niveau de stockage élevé est la signification de l’argent bloqué. Il se trouve que si la valeur en stock est en baisse, la société constatera un décaissement léger.

Un besoin en fonds de roulement croissant

En 2006, il est négatif de 9000$, ici on dit d’une ressource de financement non pas besoin en fonds de financement. La COTTONLINE est dans l’obligation de recourir au besoin de crédit à court terme pour cette année 2006. Pour plus d’illustration, cette négativité montre que les emplois cycliques ont été financés en totalité par les ressources cycliques durant cette année. Un besoin en fonds de roulement très faible ou négatif constitue un facteur stratégique très favorable au développement d’une politique de croissance financée sans recours à des capitaux extérieurs seulement que la COTTONLINE n’est pas une société qui vend au comptant ses marchandises et demande un long délai aux paiements des fournisseurs. Cette négativité peut s’expliquer par le fait que la créance client et la valeur en stock n’était pasassez suffisant pour faire face au passif courant ou plus précisément les dettes à court terme. Cette situation du BFR de la COTTONLINE n’est assez bonne pour cette entreprise. Mais même si la société a connu un mauvais départ pour le 2006, les deux années suivantes, le BFR s’est positivement amélioré d’un montant de 833000$ en 2007 et de 1101000$ en 2008. Ces accroissements sont expliqués par les mouvements en stock qui se sont positivement accrus. De plus pour l’année 2008, la COTTONLINE a minimisé sa dette à court terme et a gardé quand même un actif courant non bancaire assez bon, une créance client de 2164000$ et une valeur en stock de 2399000$

|

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I : LA SOCIETE COTTONLINE ET L’ANALYSE FINANCIERE

Chapitre I : Présentation de la Cottonline

Section 1 : Historique de la société

1.1. Entreprise Cottonline

1.2. Historique et organigramme de Cottonline

1.3. Filière textile

Section 2 : Son objectif

2.1 Résultat

2.2. Production

2.3. Qualité et respect des normes internationales

Section 3 : Ses produits et ses principaux clients

3.1. Ses produits

3.2. Ses clients

3.3. Ses concurrents

Chapitre II : Thème sur l’analyse financière

Section 1 :L’analyse financière

1.1 Définition

1.2 Qualité de l’analyse financière

Section 2 : Son utilité et son importance

2.1. Utilité de l’analyse financière

2.2. Son importance au sein de la société

Section 3 : Les étapes à suivre et le but de l’analyse financière

3.1. Etapes à suivre

3.2. But de l’analyse financière

Chapitre III : Diagnostic financier de ka COTTONLINE

Section 1. Méthode d’appréciation des entreprises

1.1 Principe de l’équilibre financier

1.2 Notion de trésorerie

1.3 Notions de la rentabilité

Section 2. Analyse par la méthode des ratios

2.1. Définitions et interprétations

2.2. Ratios de solvabilité à long terme

2.3. Ratio d’autonomie financière

Section 3 : Capacité d’autofinancement

PARTIE II : ANALYSE DE L’EXISTANT

Chapitre I : Bilans financiers de la COTTONLINE

Section 1. Présentation des bilans financiers

1.1 Bilans financiers

1.2 Interprétation

1.3 Présentations graphiques des bilans

Section 2. Fonds de roulement

2.1. Calcul et étude de l’évolution du fonds de roulement

2.2. Besoins en fonds de roulement

Section 3. Les ratios relatifs au bilan financier

3.1. Ratio de structure financière

3.2. Ratio de liquidité générale

3.3. Ratio de liquidité relative

3.4. Ratio de liquidité d’endettement

Chapitre II : Les comptes de résultats et les calculs y afférents

Section 1 : Présentation des comptes de résultat

1.1 Tableau des comptes de résultat

1.2 Présentation graphique

Section 2 : Rentabilité de la société

2.1. Rentabilité économique

2.2. Rentabilité financière

2.3. Rentabilité commerciale

2.4. Etude de la capacité d’autofinancement de la COTTONLINE

Section 3. Ratios de rotation des capitaux

3.1. Rotation des stocks

3.2 Rotation des créances clients

3.3. Rotation des dettes-fournisseur

Chapitre III : Points forts, points faibles et impact de ceux ci pour la COTTONLINE

Section 1 : Les points forts de la structure financière de la société

1.1 Fonds de roulement suffisant

1.2 Dette financière minime

1.3 Résultat bénéfique

Section 2 : Les points faibles de la structure financière de la COTTONLINE

2.1. Trésorerie positive

2.2. Insuffisance en immobilisation

2.3. Niveau de stock assez élevé

Section 3 : Les impacts

3.1. Besoin en fonds de roulement croissant

3.2. Diminution de la valeur ajoutée

3.3. Rentabilité en baisse

PARTIE III : RECOMMANDATION

Chapitre I : Amélioration des forces

Section 1 : La restructuration de l’actif

1.1 Minimiser la valeur en stock

1.2 Trouver la trésorerie idéale

1.3 Améliorer l’encaissement

Section 2 : Le renforcement du passif non courant

2.1. Renforcement des capitaux permanents

2.2. Augmentation du capital

Section 3 : Augmentation du chiffre d’affaires

3.1. Amélioration de la qualité

3.2. Réduction des gaspillages

3.3. Formation du personnel

Chapitre II : Remèdes aux faiblesses

Section 1 : La résolution des clients douteux

1.1 Réorganisation interne

1.2 Minimisation des coûts

1.3 Etude environnementale

Section 2 : Rubriques à améliorer

2.1. Affiner l’évolution des stocks

2.2. Dissocier le poste fournisseur

2.3. Ressources supplémentaire provenant des charges sociales

Section 3 : Renforcement du financement

3.1. Achat de machine industrielle

3.2. Achat de matériel de transport

3.3. Extension de la maison de production

Chapitre III : Résultat escompté

Section 1 : Une indépendance financière

1.1 Fonds de roulement suffisant

1.2 Capacité d’autofinancement suffisante

1.3 Capitaux propres bien mobilisés

Section 2 : Amélioration des ratios

2.1. Ratio de structure financière

2.2. Ratio de liquidité relative

2.3. Ratio de liquidité d’endettement

Section 3 : Amélioration des rentabilités

3.1. Rentabilité économique

3.2. Rentabilité financière

3.3. Rentabilité Commerciale

CONCLUSION

Télécharger le rapport complet