Historique de GRT

En Aout 1996, le Gouvernement de la République de Madagascar a fait adopter la loi n°96- 011 du 13 août 1996 portant sur le désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public et une série de décrets d’application. La Société Nationale des Hydrocarbures figure sur la première liste de 45 entreprises publiques à privatiser. La SOLIMA, était une société d’Etat, sous la forme d’une société anonyme dont l’Etat était actionnaire unique. Elle a été mise en place en 1976, après la nationalisation des activités pétrolières et des sociétés étrangères opérant dans le secteur. Avant le transfert des actifs de la SOLIMA aux repreneurs, le gouvernement avait souhaité connaitre le niveau de dégradation des infrastructures essentielles et la situation environnementale autour des installations pétrolières. C’est la raison pour laquelle, un audit environnemental de base (due diligence) des principaux sites a été effectué pour :

évaluer le passif environnemental de la SOLIMA et les risques environnementaux qu’il entraine avant de transférer les actifs au secteur privé.

estimer le niveau des responsabilités actuelles et futures de diverses parties en matière environnementale.

formuler des recommandations et établir un plan d’action en vue d’atténuer les risques environnementaux (Audit environnemental, 2006).

Actuellement, la Société SOLIMA devient la Société Galana Raffinerie Terminale GRT. Elle dispose des terminaux, des dépôts, des stations-services, une usine de fabrication de lubrifiants ainsi que des quais, des équipements de transport maritime, des navires pétroliers, des barges, des camions, des citernes et des pipelines.

Les hydrocarbures aliphatiques saturés

Ce sont les n-alcanes ou hydrocarbures paraffiniques, à formule générale CnH2n+2 et dont lalongueur de la chaîne varie de 5 à 60 atomes de carbone suivant l’origine du pétrole. Ce sont des molécules à liaisons simples, à chaînes droites uniques, ou à une ou plusieurs ramifications (iso-paraffines). Les dérivés isoprénoïdes, les plus importants sont le pristane (2, 6, 10,14-tétraméthyl pentadécane) et le phytane (2, 6, 10,14-tétraméthyl hexadécane) (Asia L., 2012). Ces composés se trouvent dans le pétrole brut, dans des proportions sensiblement égales à celles des n-alcanes. Les hydrocarbures aliphatiques saturés, constituent une des classes les plus abondantes (10 % à 40 % des hydrocarbures totaux d’un brut pétrolier) (Soltani, M., 2004).

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Bien que la majorité des HAP soit émise dans l’atmosphère, le sol et les sédiments constituent le principal réservoir environnemental de ces polluants (Wilcke W., 2000). Les HAP sont des molécules composées d’au moins deux noyaux aromatiques. Ils diffèrent par le nombre de noyaux condensés ainsi que par leur agencement (Kuony S., 2005). Ceux qui sont susceptibles d’être présents dans le milieu aquatique, ont entre deux et six noyaux aromatiques. Au-delà, leur solubilité est trop faible, pour qu’ils soient détectés dans des environnements aqueux (Gourlay C., 2004). Étant hydrophobes, liposolubles et généralement peu volatils, les HAP ont tendance à s’adsorber sur les matrices solides et notamment les matières organiques (Accardi-Dey et Gschwend, 2002). Leur hydrophobie fait qu’ils sont généralement peu accumulés, mais métabolisés par les vertébrés (Capilla, X., 2005).

Coagulation – Floculation

Les eaux contiennent des particules en suspension colloïdales ou pseudo-colloïdales, très fines, qu’il est nécessaire d’agglutiner en un floc volumineux afin d’assurer leur flottation. Les colloïdes possèdent des charges électriques à l’interface qui empêchent les particules voisines de se rapprocher (Adda et al, 2014).

– La coagulation permet de décharger les colloïdes afin de donner naissance à un précipité.

– La floculation a pour but d’accroître le volume et la cohésion du floc formé par la coagulation.

Traitement des eaux huileuses au niveau du complexe GLI/Z

MENOUER Souad et TAIBI Soumia en 2014 ont fait l’étude de la qualité des rejets liquides industriels en aval du complexe GL1/Z. L’objectif de vérifier l’efficacité des procédés d’épuration est de contribuer et d’apporter une aide pratique pour améliorer les procédés de traitement des eaux résiduaires en respectant les valeurs limites de rejets d’effluents liquides industriels. Le système de traitement des eaux huileuses installé depuis le démarrage initial du Complexe GL1/Z était composé de six baies de décantation appelées séparateurs API. Le traitement des eaux huileuses consistait à séparer par gravité la phase huileuse et les boues des effluents avant de les rejeter dans le canal de rejet dans la mer. La teneur en huile obtenue dans ces effluents après traitement variait entre 10 à 20 mg/l. Avec ce niveau de traitement, il est clair que ce système API a été conçu pour des normes d’effluents. Le tableau suivant montre les résultats des analyses des paramètres physico-chimiques et biologiques de l’eau de rejet. Les résultats exprimés montrent que les quantités de l’eau rejetée à la sortie de la station d’épuration du complexe GL1/Z, sont conformes à la norme requise par l’OMS sauf la concentration en DBO5 de l’été toujours supérieure.

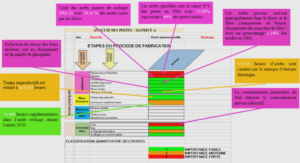

Procédés de traitement existant du Bassin

Au niveau du bassin API-B, la première décantation est appliquée. La seconde se déroule lors du traitement dans le bassin API-A1. Après la récupération des huiles et la décantation des eaux au second bassin API-A2. Ces eaux passent par un filtre à coalescence pour que les HC soient purifié avant l’évacuation dans le canal de Pangalana. Le schéma suivant montre le procédé d’élimination des eaux de rejets.

|

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE

Partie 1: Synthèse Bibliographique

I. Zone d’étude

I.1.Localisationde GRT

I.2. Historique de GRT

I-3. Climat de la ville de Tamatave

II. Généralités sur les eaux usées

II.1. Origine

II.2. Différents types d’eaux usées

II.2.1. Eaux usées domestiques

II.2.2. Eaux usées industrielles

II.2.3. Eaux pluviales et ruissellements

III. Hydrocarbures

III.1. Classification

III.1.1. Les hydrocarbures aliphatiques

III.1.2. Les hydrocarbures naphténiques

III.1.3. Les hydrocarbures aromatiques

III.1.4. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

III.2. Dangers des hydrocarbures

III.2.1. Effet sur la santé humaine

III.2.2. Effet sur le milieu aquatique

IV. Traitement des eaux usées

IV.1. Chaine de traitements

IV.1.1.Traitements préliminaires

IV.1.2. Traitement primaire ou Traitement physico-chimique

IV.1.3. Traitement secondaire ou Traitement biologique

IV.1.4. Traitement tertiaire

IV.2. Traitement des effluents huilés

IV.2.1. Dessablage – Dégraissage

IV.2.2. Refroidissement et dégazage

IV.2.3. Pré-déshuilage : (bassin API)

IV.2.4. Déshuileur API

IV.2.5. Déshuileurs gravitaires

IV.2.6. Séparateurs longitudinaux API

IV.2.7. Coagulation – Floculation

IV.2.8. Épuration biologique

IV.3. Principes de séparation eau/huile

IV.3.1.Loi simple de la mécanique des fluides

IV.3.2. Théorie de la séparation eau-huile

IV.4. Filtre à coalescence

IV.4. 1. Séparateurs d’hydrocarbure avec filtre à coalescence en polyéthylène sans et avec débuorbeur

IV.4.2. Déshuilage par coalescence, pompage, écrémage

V. Travaux récents sur les traitements de bassin de décantation API

V.1. Traitement des eaux huileuses au niveau de centre de production des hydrocarbures de SONATRACH

V.2. Traitement des effluents huileux au niveau de la station d’épuration de la rafinerie d’Arew (zone 27)

V.3. Traitement des eaux huileuses au niveau du complexe GLI/Z

V.4. Traitement des eaux huileuses au niveau de la raffinerie de pétrole d’Alger

Partie 2 : Matériels et Méthodes

VI. Diagnostic de la zone étudiée

VI.1. Dimenssionnement du bassin

VI.1.1. Débit

VI.1.2. Résultats de mesure des débits

VI.1.2. Temps de séjour

VI.1.3. Vitesse ascensionnelle des gouttelettes d’huiles

VI.2. Nature des eaux dans le bassin

VI.2.1. Au niveau du Bassin API-B

VI.2.2. Au niveau du Bassin AP I-A

VI.3. Procédés de traitement existant du Bassin

VI.4. Analyse des eaux de rejet à l’entrée et à la sortie du bassin avant l’opimisation

VI.4.1. Paramètres physico-chimiques

VI.4.2. Paramètres biologiques

VI.5. Qualité Physico-chimique de l’eau avant l’optimisation et à l’entrée et à la sortie du bassin

VI.5.1. Paramètres Physico-chimiques

VI.5.2. Paramètres biologiques

VII. Optimisation

VII.1. Modifications apportées

VII.2. Résultats sur les qualités physico-chimiques des eaux de rejet à l’ entrée et à la sortie du bassin avant et après l’optimisation

VII.2.1. Paramètres physico-chimiques

VII.2.2. Paramètres biologiques

VII.3. Recommandations

CONCLUSION GENERALE

REFFERENCES BLIOBLIOGRAPHIQUES

Télécharger le rapport complet