La mobilité est devenue centrale

En France à partir de novembre 2018, le mouvement des « gilets jaunes » a rendu visible aux carrefours des routes, dans les rues et dans les médias l’importance de la question de la mobilité pour des citoyens en situation de vulnérabilité sociale. Bien que le champ des revendications se soit considérablement élargi avec l’extension du mouvement, il était au départ focalisé sur la question des transports. Les motifs initiaux de la contestation portaient sur la taxation sur les carburants et la réduction de la vitesse maximale autorisée sur certaines routes à 80 km/h. Et certains des moyens d’actions utilisés y renvoyaient également : occupation de ronds-points, utilisation du gilet de haute visibilité, neutralisation de radars automatiques ou de stations de péages… Ce mouvement a rendu visible le problème de la « dépendance automobile » (Dupuy, 1999) que rencontrent certains ménages résidant dans les espaces ruraux et péri-urbains et qui ont besoin d’un véhicule pour pouvoir réaliser leurs activités. Le mouvement long d’urbanisation de la France a entraîné des conséquences importantes en termes d’accès aux transports : d’un côté, il s’est traduit par une concentration plus importante de populations dans des espaces urbains offrant des réseaux de transport nombreux et accessibles. D’un autre, la pression foncière qui en résulta fut à l’origine d’un étalement urbain qui augmente les temps de transport et développe la périurbanisation. Aujourd’hui, en France, plus de 95% de la population vit sous l’influence d’une ville, dans des aires urbaines centrées autour d’un pôle urbain d’au moins 1 500 emplois. En 2016, 75% des habitants résident dans des aires de plus de 10 000 habitants et les deux tiers dans les 97 qui comprennent plus de 100 000 habitants. Ces aires sont également les zones les plus dynamiques au niveau démographique, d’un point de vue économique et en termes d’emploi (Brutel et Lévy, 2011 ; Vallès, 2018). Cette situation se traduit mécaniquement par un accroissement des besoins de transport, et tout d’abord pour occuper un emploi. Orfeuil (2010) rappelle que la distance domicile-travail moyenne n’excédait pas 3 kilomètres dans les années soixante. En 2010, les personnes en emploi mettaient en moyenne 50 minutes pour un aller-retour domicile-travail et un tiers d’entre eux plus d’une heure (DARES, 2015). Cette évolution contribue à développer à la fois l’usage de moyens de transport individuels, notamment l’automobile, et collectifs (transports en communs), voire plus récemment de systèmes mixtes (basés sur des plateformes collectives permettant l’accès à des véhicules individuels par exemple). Pour les trajets domicile-travail des personnes en emploi, près de 80% sont effectués en véhicule à moteur (automobile, scooter, vélomoteur), 10 % à pied ou à vélo et 11% en transports en commun (DARES, 2015). Le besoin de transport n’est pas uniquement lié aux activités économiques : urbanisation et métropolisation aboutissent également à concentrer un grand nombre d’équipements collectifs, de commerces, de services publics, d’activités culturelles… qui pour être accessibles nécessitent un moyen de transport. Bref, qu’ils soient ruraux, péri-urbains ou urbains, les ménages ont de plus en plus besoin de mobilité. Les transports constituent aujourd’hui le premier poste de consommation des ménages en France, devant l’alimentation et le logement. Pour l’ensemble des ménages, leur poids dans le budget est passé de 11% dans les années soixante à 18% en 2007 et évolue peu depuis : 18,6% en 2011, 18,1% en 2017 (Consales et al., 2009 ; Ferret et Demoly, 2019). La hausse tendancielle s’explique essentiellement par la diffusion de l’automobile dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Le poids de l’automobile et des frais annexes afférents (assurance, carburant, entretien, réparations…) représente l’essentiel de ce poste : 90% en zone rurale, 80% dans les grandes agglomérations hors Paris, la moitié pour les ménages franciliens. Ces moyennes cachent d’importantes disparités selon le type d’habitat. Plus la taille de la commune de résidence diminue et plus le poids du logement décroittandis que le poids du budget transport augmente. Ces deux évolutions se compensent presqu’exactement : quelle que soit la taille de la commune de résidence, la somme des deux budgets, transport et logement représente un tiers des dépenses totales des ménages. Cette corrélation suggère une certaine substituabilité entre les deux postes : les ménages des grands centres urbains réduisent leurs frais de transport mais le paient d’un coût de logement supérieur. S’ils veulent plus facilement accéder aux emplois, aux activités et aux aménités des villes, les ménages éloignés de ces centres doivent supporter des coûts de transport supérieurs ou envisager une mobilité résidentielle. Cet arbitrage est formalisé habituellement en économie par le modèle monocentrique standard, où les ménages choisissent la distance entre leur lieu de résidence et le centre économique (CBD pour Central Business District) en statuant entre les coûts de transport croissants avec l’éloignement et la rente foncière qu’il doivent payer pour se rapprocher du centre. Dans ce cas, on conclut à une fongibilité5 entre coûts de transport et de logement. Dans la réalité, l’organisation des activités de nombreuses villes ne correspond pas à ce modèle monocentrique : dès les années 1940 aux Etats Unis, on observe que certaines activités6 quittent les centres-villes pour les banlieues. Plus largement, l’étalement urbain fait apparaître des villes polycentriques avec une éventuelle spécialisation fonctionnelle des centres principaux et secondaires, se développant en général en fonction des axes de transport (voir par exemple Buisson et al. 2001 pour la ville de Lyon). Les modèles théoriques ont bientôt intégré la possibilité d’équilibres multiples (Fujita, 1989 ; Fujita et Thisse, 2013). Ces villes aux structures plus complexes que celles du modèle standard ne réduisent pas forcément les temps de transport domicile-travail. L’hypothèse de l’arbitrage entre coûts de transport et budget logement reste posée, tout comme celle de la fongibilité de ces deux postes. Les tests économétriques ne confirment pas parfaitement cette hypothèse. Ainsi, Polachini et Orfeuil (1999) montrent sur données franciliennes que si le budget transport varie bien avec l’éloignement, ce n’est pas le cas du taux d’effort pour le logement. Coulombel et Leurent, (2012), toujours en Ile de France, trouvent une élasticité nulle (voire légèrement positive pour le logement social) du budget logement relativement au transport. Il reste néanmoins clair que le choix de résidence influe sur les coûts de transport et qu’il est donc utile de prendre en compte l’ensemble de ces budgets pour appréhender les conséquences budgétaires des choix résidentiels, notamment pour ce qui est des ménages à faible revenus pour lesquels ce choix est plus contraint. Il est désormais courant d’intégrer les coûts de transport aux coûts du logement pour estimer le budget « localisation » des ménages. Aux Etats-Unis, une organisation non gouvernementale, le CNT (Center for Neighborhood Technology) propose depuis 2006 un Housing + Transportation Affordability index pour estimer la capacité de paiement des ménages. Cet index est largement utilisé par les pouvoirs publics dans le cadre de politiques, fédérales comme locales, notamment pour celles qui sont orientées vers les ménages pauvres. Il est aussi utilisé dans la recherche académique (voir entre autres Ganning et Tighe, 2017). Coulombel (2018) utilise la même approche pour conseiller d’ajouter les coûts de transport aux charges de logement dans le calcul des ratios de solvabilité demandés par les banques aux accédants à la propriété. Ce constat souligne que la mobilité spatiale possède deux dimensions : la mobilité résidentielle d’une part passant par un changement de logement, voire de ville, de région ou de pays et d’autre part la mobilité géographique autour du lieu de résidence. Du point de vue de l’analyse économique, la mobilité résidentielle est elle-même analysée à travers deux aspects : l’incitation à la mobilité s’inscrit dans le champ de l’économie des migrations et le choix de la localisation relève plutôt de l’économie urbaine. L’économie des migrations utilise des modèles explicatifs centrés sur les coûts de la mobilité entre deux zones et ses avantages. La logique est similaire quelle que soit l’étendue de la mobilité, qu’elle soit interurbaine, interrégionale ou internationale. La mobilité résidentielle est généralement expliquée par des disparités entre zone d’origine et d’arrivée, disparités de niveau de vie, d’emploi, d’opportunités, de sécurité… Les modèles fondateurs utilisent les écarts de salaires entre région d’origine et d’arrivée comme variable centrale, éventuellement pondérés par les écarts de taux de chômage, de secteur d’activité ou de niveau de qualification des emplois (Lewis (1954), Harris et Todaro (1970), Sjaastad (1962) par exemple). Les migrations sont dans ces premiers modèles un facteur d’atténuation des écarts par une répartition géographique plus efficace de la population. A la suite de l’article séminal de Krugman (1991), une littérature plus récente en économie géographique se penche sur les conséquences d’externalités positives liées à la mobilité du travail et du capital et à leur concentration, produisant des écarts durables de revenus entre régions et entretenant ainsi les motifs de migration pour les entreprises et les individus, en fonction des coûts de transport et de transfert des biens et des facteurs de production. Pour ce qui est des individus, les coûts de la mobilité correspondent à ceux qui sont induits par le déménagement, le déplacement, l’emménagement et l’adaptation à la région d’émigration. Ces coûts augmenteront avec la distance ou lorsque la mobilité se traduit par un passage de frontière, un changement d’aire linguistique… Les ménages propriétaires de leur logement connaissent eux des coûts de mobilité supérieurs par rapport aux locataires : commissions des agents immobiliers, frais d’enregistrement et de mutation, risques de moinsvalue… Van Ommeren et van Leuvensteijn (2005) estiment aux Pays-Bas que la mobilité résidentielle des propriétaires augmente fortement quand les coûts de transaction liés au déménagement diminuent (8% de hausse pour 1% de baisse des coûts). En France, entre 2009 et 2013, seuls 8,2% des ménages permanents propriétaires avaient connu une mobilité résidentielle contre 20,8% pour les locataires du secteur social et 48,5% pour ceux du secteur libre (Delance et Vignolles, 2017). Pour vérifier cette hypothèse, on a pu montrer que les personnes propriétaires de leur logement connaissaient une moindre mobilité professionnelle (voir par exemple Leuvensteijn et Koning 2004; Munch et al. 2008 ; pour une synthèse, Sellem 2012) et résidentielle (entre autres : Andrews et al, 2011). En revanche, l’hypothèse d’un risque de chômage supérieur du fait de cette mobilité réduite, posée par Oswald (1996, 1999) n’a pas reçu de confirmation empirique robuste : une corrélation est bien observée à l’échelle agrégée entre la proportion de propriétaires et la durée du chômage (par exemple Blanchflower et Oswald, 2013 sur données américaines). D’autres études sont moins conclusives et contredisent l’hypothèse d’Oswald (Sari 2015). Des travaux de micro-simulations sur données individuelles (par exemple Munch et al. 2006, van Leuvensteijn et Koenig 2004, ou Brunet et al, 2012) suggèrent des effets plus complexes pouvant réduire le chômage des propriétaires, comme de moindres exigences ou un salaire de réservation plus faible du fait de leurs contraintes de remboursement ou de leur recherche de stabilité géographique. Chevalier et Lardeux (2017, 2018) montrent deux effets en sens opposé : bien que les propriétaires connaissent un risque de chômage plus faible, la densité de propriétaires peut localement entraîner des frictions sur le marché du logement et accroître le chômage en augmentant le coût d’accès aux opportunités d’emploi. Ils concluent à un effet global allant dans le sens d’Oswald, d’ampleur modérée. Comme nous l’avons rappelé plus haut, d’autres modèles analysent plus spécifiquement le choix de la localisation d’arrivée des ménages en tenant compte à la fois des préférences des ménages des coûts de logement (liés à la pression foncière) et des coûts de transport pour accéder aux emplois ou à d’autres services ou aménités spécifiques. La question relève ici davantage de l’économie urbaine et de l’économie des transports. La question de la mobilité se pose de manière particulièrement aigue pour les ménages défavorisés en difficulté d’insertion. Les personnes pauvres sont souvent confrontées à un cercle vicieux : elles sont éloignées des zones d’emploi les plus dynamiques et elles ont un moindre accès à la mobilité, ce qui réduit leur employabilité. La prise de conscience progressive de l’importance de la question de la mobilité dans l’accès à l’emploi des plus fragiles – et peut-être aussi celle de la faible efficacité d’autres types de politiques – a motivé depuis les années 90 les nombreuses politiques publiques que nous nous proposons d’étudier.

La pauvreté est concentrée loin des emplois

Une littérature très abondante étudie la concentration spatiale des populations les plus pauvres et les plus défavorisées d’un point de vue socio-économique, aboutissant à des inégalités spatiales importantes et des phénomènes de ségrégation. Cette concentration s’observe quelle que soit la focale spatiale utilisée : internationale, nationale, régionale, métropolitaine, et même à l’échelle du quartier. On observe par exemple en France que la pauvreté se concentre plus dans certaines régions (Nord, Centre, pourtour méditerranéen) alors que d’autres y sont moins exposées (Ouest, vallée du Rhône). Même dans ces régions moins exposées à la pauvreté, on trouve des inégalités territoriales fortes. Certains quartiers connaissent une ségrégation spatiale importante et concentrent une bonne part des personnes pauvres (Carcillo et al. 2017). La ségrégation ne doit pas être confondue avec la seule concentration de la pauvreté12, bien qu’elle contribue à l’alimenter. La répartition de la pauvreté est elle-même très éclatée : à l’échelle communale en France, la pauvreté est supérieure en 2015 dans les communes rurales13 et dans les villes-centres des grandes aires urbaines (Aerts et al. 2015). Les explications de cette concentration spatiale des populations sont nombreuses. Il existe bien sûr des logiques économiques : les quartiers les plus recherchés (pour leurs équipements, leur proximité aux emplois, leurs aménités…) connaissent mécaniquement une forte demande qui accroît la rente foncière à payer pour pouvoir y résider. Les quartiers recherchés ne sont pas toujours les mêmes dans différentes métropoles. Dans le modèle américain tel que décrit par les sociologues de l’école de Chicago (Park et al, 1925), les populations aisées14 résident dans des banlieues éloignées du centre (et notamment du Central Business District) tandis qu’en Europe, et notamment à Paris, les plus riches sont surreprésentés dans le centre-ville. La réalité est plus variée au sein des différentes métropoles françaises. La ségrégation n’est pas toujours concentrée dans les mêmes zones, touchant parfois plus les villes-centres ou leurs banlieues (Floch, 2017). Brueckner et al. (1999) proposent d’expliquer cette différence en ajoutant les aménités spécifiques que procurent les centres villes aux deux paramètres habituellement utilisés par l’économe urbaine (pression foncière et coût de transport). Ces aménités15 procurent des avantages spécifiques à une localisation proche du centre-ville, modifiant les arbitrages des ménages à haut revenus. Tout en conservant une logique économique standard d’arbitrage entre coûts et bénéfices de la localisation, cette approche permet de mieux appréhender la diversité des situations observées dans les différentes métropoles. Elle ne remet pas en cause le fait que la pression foncière contraint souvent les populations défavorisées à résider loin des zones économiques dynamiques en termes d’emploi ainsi que des quartiers concentrant les aménités urbaines. D’autres explications de la ségrégation renvoient à des logiques sociologiques, voire psychologiques. Les sociologues de l’école de Chicago avaient ainsi montré que les populations immigrées tendaient à se regrouper par nationalité et à organiser l’espace sur une base ethno-raciale. Des logiques économiques peuvent favoriser cette concentration (le nouvel arrivant trouvant plus de soutien et d’assistance dans un quartier où il retrouve des compatriotes), tout comme des logiques socio-culturelles (maintien de liens communautaires, partage de pratiques linguistiques, culturelles, sociales issues du territoire d’origine…). Inversement, des logiques de distinction peuvent amener à renforcer l’homogénéité des territoires en poussant les individus à quitter des territoires où sont concentrés des populations avec lesquelles ils veulent éviter les contacts et la proximité. C’est la logique qui prévaut au sein des « gated communities » et qui contribue à la ségrégation par le haut des ménages les plus favorisés (Blakely et Snyder, 1999). Maurin (2004) cherche à montrer sur des données spatiales très fines que cette stratégie n’est pas propre aux seules catégories supérieures et traverse tout l’espace social : les individus cherchent à échapper au voisinage spatial avec les catégories qu’ils considèrent appartenir à une catégorie inférieure, tandis qu’ils servent euxmêmes de repoussoir aux catégories immédiatement supérieures. Cette logique aboutit finalement à des espaces de vie très homogènes et ségrégés. Le fameux modèle proposé par Thomas Schelling (1971) montre que même si tous les agents sont favorables à la mixité, il suffit que personne ne souhaite se retrouver dans un groupe « trop » minoritaire pour que les interactions des stratégies résidentielles individuelles débouchent sur une ségrégation sociale ou ethno-raciale des quartiers. Or, on sait également que la concentration spatiale de populations défavorisées produit des externalités négatives qui augmentent les difficultés de ces personnes pourtant initialement déjà désavantagées. Il s’agit d’effets de réseau spatiaux : les caractéristiques du voisinage ont un impact significatif sur les individus. Être environné de personnes aux caractéristiques socioéconomiques défavorisées produit un effet négatif sur les individus et notamment sur leur capital humain, économique et social. Ces effets ont été montrés dans des domaines aussi différents que la réussite scolaire (Goux et Maurin, 2007, Issehanne et Sari, 2013 par exemple), la criminalité (Glaeser et al., 1996) ou les prix de l’immobilier (Baumont, 2009 ; Baumont et Legros, 2013, Décamps et Gaschet, 2013). En résumé, les populations les plus fragiles sont largement concentrées dans des zones spécifiques et cette concentration accroît leur fragilité et les difficultés qu’ils rencontrent. D’autre part, ces zones où se concentrent un grand nombre de pauvres sont également éloignées des emplois qu’ils pourraient exercer, créant un effet pervers en accroissant leurs difficultés. Il s’agit de l’hypothèse du spatial mismatch proposée pour la première fois par Kain (1968). Le travail de Kain est contemporain d’émeutes urbaines violentes dans des quartiers noirs américains (Los Angeles, Chicago…). En 1968, la commission Kerner, chargée de comprendre les causes de ces émeutes, met en avant la situation des noirs vivant dans ces villes, souffrant d’un taux de chômage élevé et d’un faible accès aux services publics. Kain est le premier à proposer comme explication de ce chômage élevé l’éloignement géographique entre les lieux d’habitation où sont concentrées les populations noires pauvres, proches des centres-villes et les emplois, plutôt excentrés. L’article séminal de Kain a été confirmé par un grand nombre de travaux empiriques aux EtatsUnis et dans d’autres zones géographiques comme l’Europe, l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique latine. De manière assez étonnante, les modèles théoriques sont venus assez tardivement, dans les années 90, apporter des éléments d’explication aux observations empiriques. Ces modèles se sont pour la plupart concentrés d’une part sur les causes de la ségrégation et donc de la concentration spatiale des ménages pauvres (incluant une forte dimension ethno-raciale dans les travaux nord-américains, notamment en termes de discrimination dans l’accès au logement dans les zones proches des emplois16) et d’autre part sur les conséquences de cette déconnection spatiale entre les pauvres et les emplois (pour une revue de la littérature, voir Gobillon et al., 2007 ; Gobillon et Selod, 2019). Nous reprenons à Gobillon et Selod (2019) la présentation des différents modèles expliquant pourquoi les personnes habitant loin des zones d’emploi sont plus susceptibles de connaître le chômage. Ces modèles s’appuient sur plusieurs hypothèses de comportement des individus habitant dans ces zones et des employeurs potentiels. Premièrement les coûts de transport pour se rendre sur le lieu de travail sont accrus, réduisant de fait les gains nets apportés par l’emploi ; phénomène renforcé pour les ménages pauvres qui ont moins les moyens financiers de posséder un moyen de transport individuel (ou de passer le permis de conduire). Deuxièmement, l’éloignement accroît les coûts de recherche d’emploi et rend celle-ci plus difficile, les individus ayant moins connaissance des emplois ou devant supporter des coûts supérieurs pour les chercher ; là aussi le phénomène peut être renforcé pour les emplois et les secteurs dans lesquels le recrutement local domine (par voie d’affichage par exemple). Troisièmement, vivant dans des quartiers défavorisés où les prix sont moins élevés, on peut imaginer que ces personnes peuvent supporter plus longtemps des périodes de chômage. Enfin, les employeurs peuvent être réticents à embaucher ces personnes d’une part parce que leur éloignement du lieu de travail risque d’affecter leur productivité17, où encore parce qu’ils se refusent à embaucher des personnes issues de quartiers situés au-delà d’une certaine distance (principe du redlining, voir par exemple Zenou, 2002) ou ayant mauvaise réputation. L’Horty et al., (2019) montrent que les deux derniers effets co-existent, confirmant à nouveau que discrimination et spatial mismatch ont tendance à se renforcer. La problématique est différente en France par rapport aux Etats Unis. La question raciale et ethnique est moins prégnante18. L’organisation urbaine est souvent différente, comme nous l’avons rappelé plus haut, avec certaines villes concentrant en leur centre des populations favorisées. Néanmoins, la ségrégation spatiale y est tout aussi effective et coûteuse quant à l’insertion sociale et économique des personnes les plus fragiles.

L’évaluation des politiques publiques

L’évaluation des politiques publiques est un domaine qui s’est développé assez tardivement en France. Néanmoins, depuis les années 1990, il existe une demande très forte visant à questionner l’efficacité des politiques publiques dans un contexte de contrainte budgétaire qui incite à utiliser les deniers publics de manière efficiente. Même si on trouve dès les années 1960 des initiatives visant à évaluer les politiques publiques, les rapports Deleau et al. (1986) et Viveret (1989) marquent réellement le début en France de cette « culture de l’évaluation », en posant les bases et les principes de celle-ci (méthodologie propre, transparence des critères d’évaluation, indépendance vis-à-vis des organisateurs de la politique). En 1990, la création du Comité interministériel et d’un conseil scientifique pour l’évaluation vient officialiser cette orientation qui ne se démentira plus, d’autant qu’elle est encouragée par les institutions européennes (Gregoir, 2014). Cette demande sociale a été favorisée par certaines avancées méthodologiques importantes en économie. Cette convergence a contribué à renforcer la place des économistes dans la cité, et notamment des économistes évoluant dans le champ académique (Benassy-Quéré et al., 2017). Pourtant, l’évaluation scientifique d’une politique publique soulève des difficultés importantes. Les sciences humaines rencontrent un problème quasi-ontologique dans leur prétention à la scientificité, et l’économie n’y échappe pas. La multiplicité des facteurs, leur intrication, la complexité des causalités font qu’il est proprement illusoire d’espérer pouvoir isoler l’influence d’une variable sur une autre ceteris paribus. C’est d’autant plus vrai lorsqu’on se tient à l’échelle macroscopique et dans le monde réel43 où se situent la plupart des politiques publiques. Or, une politique publique vise à agir sur un problème en utilisant un ou plusieurs outils. D’un point de vue purement technique et quantitatif, l’économie dispose de plusieurs outils d’évaluations qui se sont enrichis depuis plusieurs années grâce à la micro-simulation et aux méthodes expérimentales. Ces techniques sont particulièrement adaptées à l’évaluation des politiques publiques. A partir de données individuelles, la micro-simulation permet d’évaluer à la fois les droits à une aide et ses conséquences budgétaires potentielles, à la fois pour les bénéficiaires et pour les budgets publics. Ses outils sont particulièrement adaptés aux politiques fiscales et sociales et donc à notre objet (pour une présentation, Legendre, 2013 ; Blanchet et al. 2015). Les méthodes expérimentales quant à elles cherchent à obtenir des données non biaisées sur les résultats d’un programme en constituant des groupes test et témoin (pour une présentation rapide, CAE, 2013). Là aussi, notre objet d’étude est particulièrement adapté à ces méthodes. En effet, une mesure de politique publique peut être assimilée à un choc dont on va pouvoir évaluer les effets à condition d’être capable d’isoler les publics cibles et de les comparer à des groupes équivalents non traités. Nous utilisons dans notre thèse plusieurs de ces outils : sans aller jusqu’à une réelle microsimulation44, nous utilisons une méthode de cas-types pour estimer les gains associés à certains programmes d’aide ; nous réalisons des estimations économétriques de l’influence de certaines variables en contrôlant par une certain nombres d’autres variables, notamment spatiales ; enfin nous mobilisons des méthodes expérimentales par comparaison de groupes tests et témoins. Les politiques publiques évaluées dans notre thèse relèvent toutes du domaine que nous avons présenté en dernier, celui qui vise à faciliter la mobilité spatiale de personnes en difficultés. Nous nous intéressons à l’ensemble de ces aides, qu’elles soient monétaires ou non monétaires ; certaines visent à améliorer l’accès aux transports en commun et d’autres à un moyen de transport individuel45. Nous étudions également l’ensemble des formes d’insertion recherchées par ces aides : insertion professionnelle bien sûr, mais également intégration sociale (sociabilité familiale et amicale, mobilité géographique et résidentielle, activités associatives…) et individuelle (estime de soi, motilité ressentie…).

|

Table des matières

Introduction – Comment la mobilité des pauvres est devenue centrale

La mobilité est devenue centrale

La pauvreté est concentrée loin des emplois

Le développement de politiques spécifiques vers les quartiers pauvres

L’évaluation des politiques publiques

Plan de la thèse

Première partie – Evaluations non expérimentales

Chapitre 1. Les offres locales d’aides monétaires à la mobilité

1. Les spécificités des aides au transport

1.1. Les aides aux transports collectifs : une volonté nationale pour une mise en œuvre locale

1.2. Les aides au transport au sein des autres aides sociales

1.3. Une approche par cas-types

2. Les problèmes posés par les aides au transport

2.1. Les aides au transport représentent un poids important et croissant au sein des aides sociales locales

2.2. Le rôle des aides au transport dans l’ensemble des aides sociales locales

2.3. Aides au transport et réforme du RSA

3. Impact de la réforme du RSA sur les aides au transport

3.1. L’impact du RSA sur les aides locales et les scénarios

3.2. Aides sociales locales et RSA : quelques réactions concrètes

3.3. Aides au transport et RSA : l’exemple du Forfait Gratuité Transport en Ile de France

Conclusion

Chapitre 2. Une analyse spatiale du non-recours aux dispositifs sociaux

Introduction

1. Le dispositif et les effets théoriques attendus

1.1. Le Forfait Gratuité Transport (FGT) en Île-de-France

1.2. Effets théoriques attendus

2. Présentation des données

2.1. L’enquête auprès des bénéficiaires du RSA en Seine et Marne

2.2. Matrice de poids et statistiques descriptives

3. Stratégie empirique

4. Résultats et robustesse

4.1. Résultats

4.2. Robustesse

Conclusion

Annexes

Deuxième partie – Evaluations expérimentales

Chapitre 3. Faciliter la mobilité quotidienne des jeunes éloignés de l’emploi : une évaluation expérimentale

Introduction

1. Mobilité et accès à l’emploi des jeunes : un survol

1.1. Les fondements du spatial mismatch

1.2. Obstacles à la mobilité

1.3. Les enseignements de l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir »

1.4. Quelles aides sont les plus efficaces ?

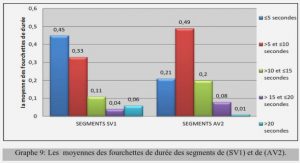

2. Evaluer seize actions innovantes plus ou moins intenses

3. Les limites d’un accompagnement d’intensité trop faible

3.1. Les deux échantillons sont équilibrés

3.2. Des effets qui paraissent a priori faibles et contrastés

3.3. L’intensité du traitement compte

Conclusion

Annexes

Annexe 1 : Les questions posées aux jeunes lors de l’enquête de suivi

Annexe 2 : Equilibre des échantillons tests et témoins

Chapitre 4. Evaluer une action intensive pour l’insertion des jeunes : le cas du Service Militaire Volontaire

Introduction

1. Le Service Militaire Volontaire

2. Construction des données

3. Stratégie empirique

4. Résultats

4.1. Effets du SMV

4.2. Décomposition des effets spécifiques du SMV

4.3. Persistance des effets du SMV

5. Tests de robustesse

Conclusion

Annexes

Annexe 1. Les tests de tendance commune avant traitement

Annexe 2. Informations complémentaires

Conclusion générale

Principaux résultats

Limites et perspectives de recherche

Bibliographie

Télécharger le rapport complet